16446

4

Вот вы видели хоть у одного храма на крыше трубу, через которую выходил бы дым от печи?

Я тоже не видел, а других способов отопления, которые были доступны человеку в те времена, не знаю. Тогда как отапливались церкви в старину на Руси? Не может же такого быть, что на морозе -40 все прихожане мерзнуть должны были.

Я тоже не видел, а других способов отопления, которые были доступны человеку в те времена, не знаю. Тогда как отапливались церкви в старину на Руси? Не может же такого быть, что на морозе -40 все прихожане мерзнуть должны были.

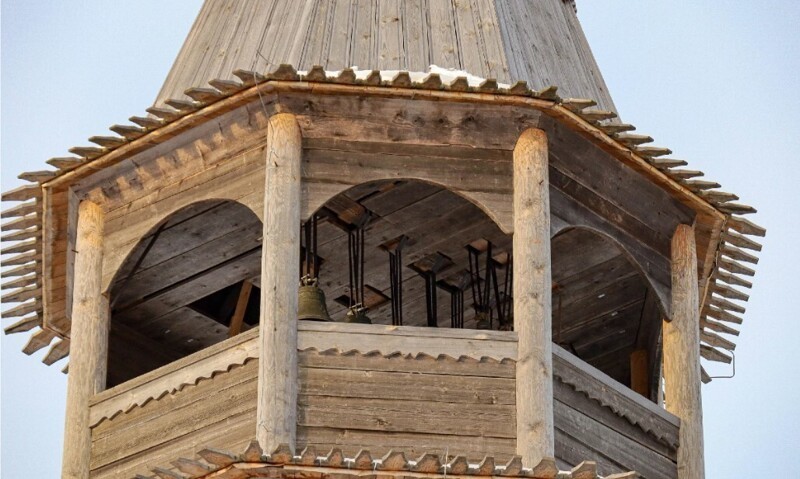

Уже храмы 12-13 веков постройки вполне могли быть с отоплением, но подавляющее большинство церквей вплоть до двадцатого века строили "холодными". Почему? Да потому что на Руси в каждом селе – церковь, причем как правило деревянная.

А топить деревянную церковь – занятие довольно мудреное, она и полыхнуть может. Поставить обычную печь, как в крестьянской избе, тоже нельзя — дымоход будет не слишком органично смотреться рядом с резными куполами.

Так что большинство деревянных храмов и часовен были холодными, без отопления. Понятно, что прихожане своим дыханием за всю службу немного нагревали воздух внутри храма плюс от горящих свечей шло тепло, но все равно зимой этого не хватало, и людям приходилось кутаться в пять полушубков, чтобы не околеть за службу.

Но вот в каменных храмах уже восемьсот лет назад было вполне современное даже по нынешним временам отопление.

Но вот в каменных храмах уже восемьсот лет назад было вполне современное даже по нынешним временам отопление.

Под храмом было помещение, где топилась небольшая печь. Белокаменные храмы на Руси часто были довольно компактных размеров (та же Нередица или храм Покрова на Нерли, как пример размера строившихся в те времена церквей), поэтому много тепла для их отопления не требовалось.

В стенах храма были проложены каналы, по которым проходил теплый воздух от печи. С помощью такой капиллярной системы, опоясывавшей весь храм, и нагревалось внутреннее пространство.

Позже в 19 веке военный инженер Амосов усовершенствует эту старинную технологию, и использует ее для отопления Зимнего Дворца в Петербурге. Амосовский калорифер, конечно, был более сложной и совершенной системой, чем та, что использовалась в русских храмах 12-15 веков, но принцип один и тот же.

Кстати, в Древнем Риме такую систему отопления тоже знали и даже ей пользовались несмотря на довольно мягкий средиземноморский климат.

В стенах храма были проложены каналы, по которым проходил теплый воздух от печи. С помощью такой капиллярной системы, опоясывавшей весь храм, и нагревалось внутреннее пространство.

Позже в 19 веке военный инженер Амосов усовершенствует эту старинную технологию, и использует ее для отопления Зимнего Дворца в Петербурге. Амосовский калорифер, конечно, был более сложной и совершенной системой, чем та, что использовалась в русских храмах 12-15 веков, но принцип один и тот же.

Кстати, в Древнем Риме такую систему отопления тоже знали и даже ей пользовались несмотря на довольно мягкий средиземноморский климат.

Так а что с дымоходом? Все равно дым ведь должен куда-то уходить!

Теплый воздух вместе с дымом проходил по каналам в стенах, а потом выходил наружу через специальные отверстия, прикрытые, как правило, декоративными элементами. Так что дымоходов, если уж говорить по-честному, было несколько, но ни в коем случае не один, как в избе...

Теплый воздух вместе с дымом проходил по каналам в стенах, а потом выходил наружу через специальные отверстия, прикрытые, как правило, декоративными элементами. Так что дымоходов, если уж говорить по-честному, было несколько, но ни в коем случае не один, как в избе...

Источник:

реклама

Подвал под церковью, по осени, полностью забивали дровами. Никаких дымоходов и каналах в стенах. Поджигали с одного конца и запечатывали до весны. Медленное безкислородное горение, скорее - тление. По такому же принципу, в средневековой Европе изготавливали древесный уголь, типа того, который мы сейчас покупаем для шашлыков и барбекю. В сказке про угольщика Питера Мунка, в принципе, описана вся технология.

Всю зиму, каменные, а иногда чугунные полы церкви, оставались тёплыми. Материал стен самого храма был не важен. Полная пожаробезопасность и никакого дыма и копоти.

Кстати, именно от этого способа "запечатывания" огня появилось слово "печать". Однокоренное со словом печь.

"Кстати, в Древнем Риме такую систему отопления тоже знали и даже ей пользовались несмотря на довольно мягкий средиземноморский климат."

© Fishki.net

А вот в Риме, как раз использовали, описанную мной систему.

И климат тут совсем не причём. Такими топками, с "горячим полом" и круглосуточно-круглогодичным отоплением, в том числе и ванн с бассейнами, оборудовали знаменитые римские "Термы"! Общественные бани, если по-нашему...

Никаких дымоходов и техобслуживание раз в 3 месяца.

П.С.:

Художественный уголь для рисования, по сей день изготавливают путём сжигания берёзовых "палочек" без доступа кислорода.

Можете попробовать сами изготовить дома для детского творчества:

В консервную банку насыпьте обычного речного песка без мусора. Воткните берёзовых щепок оструганных под карандаш, плотно запечатайте, и на пару часов в духовку на 200-250 градусов. Конссервную банку можно заменить фольгой, глиной или высокотемпературным герметиком. ВАЖНА герметичность!!!

Получившийся уголь должен звенеть. Это говорит о качестве продукта...

А в деревенских/сельских домах трубы были? Дома ж деревянные! Они и полыхнуть мог....

Вообще-то раньше ВСЕ сельские "дома" топились "по черному". Без всяких труб.

Церкви "отапливались" так же.

Тем паче, постоянно их отапливать не надо.

Да и каналы в стенах, про которые автор упомянул ... новодел всё это, как-раз примерно с середины 19 века.

Вот для примера:

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/krestovozdvizhensiy-sobor-solikamskahttps://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/krestovozdvizhensiy-sobor-solikamska