1327

3

1

Многие рассказывают, что в СССР с деньгами проблем не было. Это сейчас народ вынужден брать кредиты на самые необходимые вещи, типа смартфонов, автомобилей или поездок в Турцию, а раньше зарплаты были большие, расходы маленькие, так что люди ещё и складывали избыток денег на сберкнижку.

Конечно, это наивно. Если только не брать в расчёт некоторые национальные республики, где местные жители иногда за счёт РСФСР прямо-таки купались в деньгах, денег советским гражданам не хватало. Простым доказательством чему служит рыночный парадокс: несмотря на то, что на рынках свободно продавалось мясо и прочие дефицитные продукты, большая часть населения позволить себе закупаться на рынках не могла. Приходилось или выстаивать часовые очереди, или обходиться макаронами с картошкой, которые в позднем СССР — скажем спасибо Хрущёву с Брежневым — были на прилавках почти всегда.

Вместе с тем некоторые жили в СССР весьма неплохо, даже не занимая высоких должностей и не стачивая своё здоровье на опасных высокооплачиваемых работах. Вот история, рассказанная океанологом Татьяной. Пожалуй, подобную историю может рассказать практически каждый житель СССР, родившийся в 1970 году или раньше:

Вместе с тем некоторые жили в СССР весьма неплохо, даже не занимая высоких должностей и не стачивая своё здоровье на опасных высокооплачиваемых работах. Вот история, рассказанная океанологом Татьяной. Пожалуй, подобную историю может рассказать практически каждый житель СССР, родившийся в 1970 году или раньше:

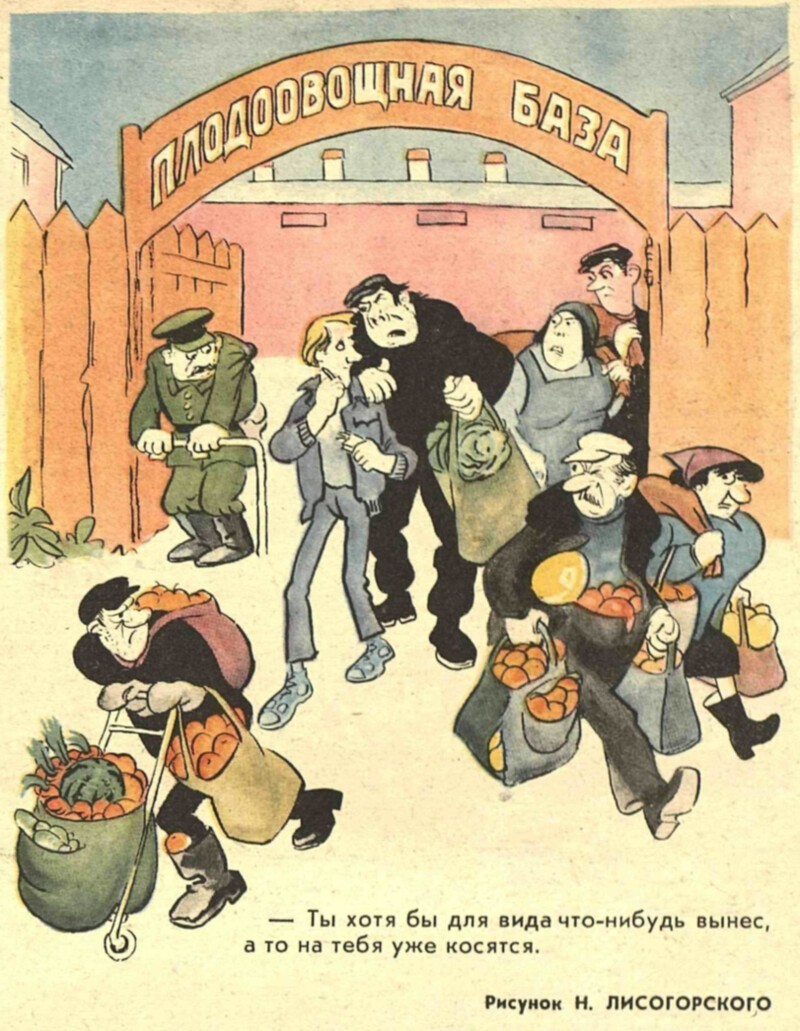

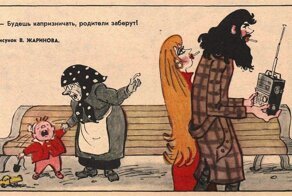

Одной из визитных карточек СССР были несуны. Моим детям это слово уже не знакомо. Вот сейчас специально спросила младшего, знает ли он, что такое "несун"? "Несун чего?" – вяло переспросил сын.

Слово "несун" не было оскорбительным. Так журили мелкого воришку, который нёс домой с работы все, что мог унести. Понятно, что несуна не хвалили за его проделки и даже обличали в газетах, но в реальной жизни его никто не порицал. Да и как было порицать, когда практически вся страна что-то несла.

До замужества я знала о существовании несунов только теоретически. Моя мама работала в библиотеке, и единственное, что она могла оттуда принести, — списанные книги: ей было жаль сдавать их в макулатуру. Но у библиотеки был план по сдаче макулатуры. Поэтому взамен мы отдавали уже прочитанные газеты и журналы, которые получали по подписке.

Свёкр и свекровь жили в городе Зеленокумске, который еще недавно был станицей, и работали в большом совхозе. Им, как и другим совхозным работникам, платили натурой. Кое-что работники добирали и сами. Так, свекровь несла с фермы молоко в трехлитровых баллонах, а свёкр привозил с бахчи огромные в полметра диаметром арбузы. Воровством это не считалось. Вокруг шел интенсивный натуральный обмен: пшеницу меняли на картофель, арбузы на персики, комбикорм на поросят, помидоры на кабачки и т. п.

Сестра моего мужа – тоже Таня, только что окончила школу и устроилась ткачихой на ковровый комбинат. И вот эта ладная бойкая девочка 17 лет после каждой смены стала привозить домой тяжеленный чемодан, плотно набитый шерстяными узорчатыми покрывалами, а также гладкими коврами и ковриками разных мастей. Понятно, что пронести такой чемодан через проходную без санкции свыше было невозможно.

На практике все происходило так. Ткачихи садились в автобус со своими сумками и чемоданами прямо на территории комбината и проезжали через проходную. Иногда во время посадки их провожал сам директор, весело спрашивая: "Ну, что, везёте ковры, девчата?" – "Везём!" – хором отвечали молодые ткачихи. – "Ох, найду я на вас управу!" – шутливо грозил им директор, и автобус трогался.

Большое красивое тканное шерстяное покрывало стоило тогда с рук 40 рублей, такое же хлопчатобумажное – 30. Ковры и коврики – от 15 до 40 рублей. В одном чемодане было товара рублей на 200. И так после каждой смены. В свободной продаже этой красоты, конечно, не было. Поэтому люди охотно покупали подобные вещи с рук.

С каждой партии Таня должна была отдать определенную сумму бригадиру, а тот вышестоящему начальству.

Мои увещевания на Таню не действовали. Она не собиралась прекращать эту практику. Да, собственно, и свое место на комбинате она получила на условиях того, что будет продавать часть произведенного текстиля.

Никто из родни мужа Таню не осуждал, более того, ею гордились. Забегая вперед, скажу, что через два года работы на ковровом комбинате она купила собственный дом. Я со своими принципами выглядела в этой ситуации смешно.

Но главный ужас заключался в том, что мужнина родня решила привлечь к продаже покрывал и ковриков моего мужа и меня. Мы были студентами, нуждались в деньгах. И в качестве финансовой поддержки нам выдали тушки освежеванных уток, сало, корзину овощей и баул с контрабандным текстилем. Часть выручки нужно было отправить Тане, а часть оставалась нам на пропитание. Как я ни возмущалась, а пришлось торговать покрывалами.

Незаконная торговля продолжалась целый год, пока мы с первым мужем не разошлись. Все это время мне казалось, что нас вот-вот арестуют и навеки посадят в тюрьму. Временами мне даже хотелось сдаться.

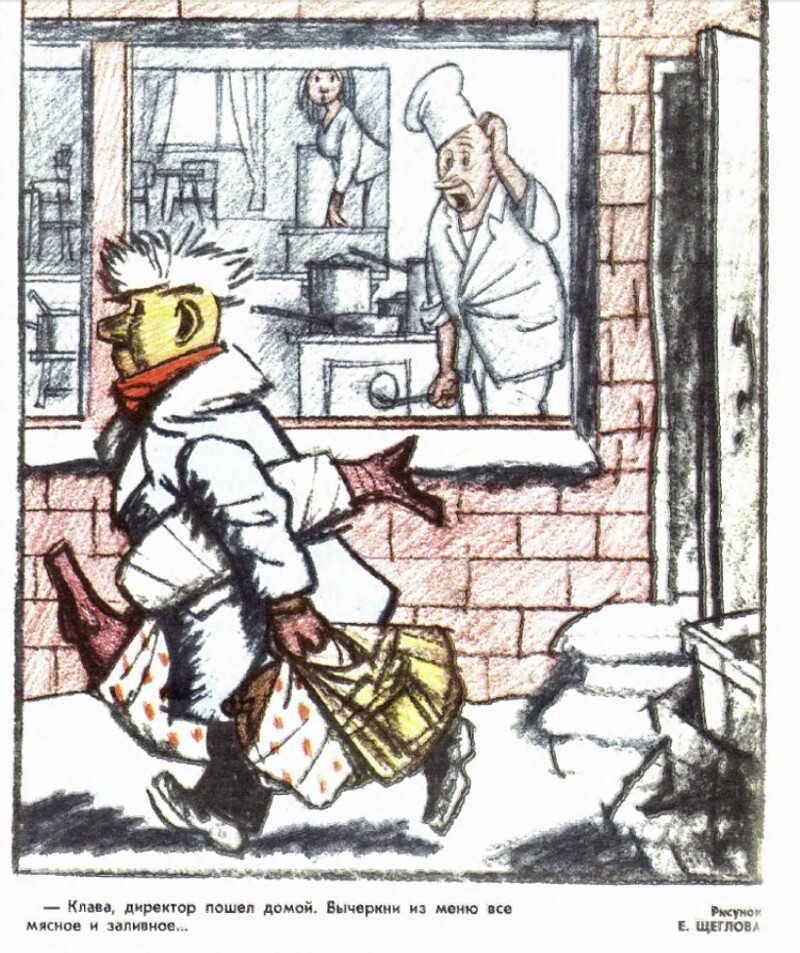

Моя вторая свекровь работала на колбасном комбинате города Новороссийска. Раз в неделю работницам продавали по себестоимости два с половиной килограмма костей и палку копченой колбасы. Колбасу для себя работницы готовили особым образом – строго по рецепту. Это была очень вкусная колбаса. Все остальное работницы выносили на себе – естественно, с ведома начальника цеха.

Например, мясной фарш работницы раскатывали ровным слоем толщиной 2-3 сантиметра на целлофане, тщательно заворачивали и привязывали под грудью. По словам свекрови, это было не очень приятно – нести на себе такую повязку из холодного фарша. Крупные куски мяса подвязывали между ног. Кусочек мяса также клали в дамскую сумку. А однажды свекровь даже вынесла сосиски в зонте-трости.

За один раз работница колбасного комбината, у которой было крупное телосложение, могла вынести на себе до 6-8 кг мяса и фарша. Большая часть вынесенного шла на продажу. Для многих клиентов моей свекрови это был единственный способ купить кусок хорошего мяса. И, конечно, свекровь, как и другие работницы, платила мзду начальнику цеха.

Однажды во время отпуска свекрови мы пошли с ней в магазин и взяли килограмм докторской колбасы. Свекрови показалось, что продавщица нас обвешивает. Она никак не могла поверить, что килограмм колбасы такой маленький. "Сколько же я выносила за один раз? – по дороге домой удивлялась она, – неужели по 2-3 килограмма одной только вареной колбасы?".

И еще один маленький штрих. Я училась на океанолога и проходила производственную практику в Ленинградской гидрометеообсерватории: половину времени в отделе океанологии, а половину – в гидрохимическом отделе. Для проведения анализов морской воды мы пользовались очень дорогими заграничными фильтрами, которые нам выдавали буквально поштучно. Фильтры выглядели как круглые белые плотные салфеточки разных размеров, но некоторые из этих салфеточек стоили ползарплаты. И вот в конце практики начальница, кандидат химических наук, решила поощрить нас за хорошую работу и выдала каждому по две упаковки таких фильтров, чтобы мы взяли их домой. "А что с ними делать дома?" – удивились мы. – "Как, вы не знаете? Сейчас модно накрывать стол без скатерти, а под бокалы подкладывать круглые салфеточки, – просветила нас начальница. – Фильтры очень стильно смотрятся на полированной поверхности. Больше у нас, к сожалению, взять нечего", – добавила она.

Слово "несун" не было оскорбительным. Так журили мелкого воришку, который нёс домой с работы все, что мог унести. Понятно, что несуна не хвалили за его проделки и даже обличали в газетах, но в реальной жизни его никто не порицал. Да и как было порицать, когда практически вся страна что-то несла.

До замужества я знала о существовании несунов только теоретически. Моя мама работала в библиотеке, и единственное, что она могла оттуда принести, — списанные книги: ей было жаль сдавать их в макулатуру. Но у библиотеки был план по сдаче макулатуры. Поэтому взамен мы отдавали уже прочитанные газеты и журналы, которые получали по подписке.

Свёкр и свекровь жили в городе Зеленокумске, который еще недавно был станицей, и работали в большом совхозе. Им, как и другим совхозным работникам, платили натурой. Кое-что работники добирали и сами. Так, свекровь несла с фермы молоко в трехлитровых баллонах, а свёкр привозил с бахчи огромные в полметра диаметром арбузы. Воровством это не считалось. Вокруг шел интенсивный натуральный обмен: пшеницу меняли на картофель, арбузы на персики, комбикорм на поросят, помидоры на кабачки и т. п.

Сестра моего мужа – тоже Таня, только что окончила школу и устроилась ткачихой на ковровый комбинат. И вот эта ладная бойкая девочка 17 лет после каждой смены стала привозить домой тяжеленный чемодан, плотно набитый шерстяными узорчатыми покрывалами, а также гладкими коврами и ковриками разных мастей. Понятно, что пронести такой чемодан через проходную без санкции свыше было невозможно.

На практике все происходило так. Ткачихи садились в автобус со своими сумками и чемоданами прямо на территории комбината и проезжали через проходную. Иногда во время посадки их провожал сам директор, весело спрашивая: "Ну, что, везёте ковры, девчата?" – "Везём!" – хором отвечали молодые ткачихи. – "Ох, найду я на вас управу!" – шутливо грозил им директор, и автобус трогался.

Большое красивое тканное шерстяное покрывало стоило тогда с рук 40 рублей, такое же хлопчатобумажное – 30. Ковры и коврики – от 15 до 40 рублей. В одном чемодане было товара рублей на 200. И так после каждой смены. В свободной продаже этой красоты, конечно, не было. Поэтому люди охотно покупали подобные вещи с рук.

С каждой партии Таня должна была отдать определенную сумму бригадиру, а тот вышестоящему начальству.

Мои увещевания на Таню не действовали. Она не собиралась прекращать эту практику. Да, собственно, и свое место на комбинате она получила на условиях того, что будет продавать часть произведенного текстиля.

Никто из родни мужа Таню не осуждал, более того, ею гордились. Забегая вперед, скажу, что через два года работы на ковровом комбинате она купила собственный дом. Я со своими принципами выглядела в этой ситуации смешно.

Но главный ужас заключался в том, что мужнина родня решила привлечь к продаже покрывал и ковриков моего мужа и меня. Мы были студентами, нуждались в деньгах. И в качестве финансовой поддержки нам выдали тушки освежеванных уток, сало, корзину овощей и баул с контрабандным текстилем. Часть выручки нужно было отправить Тане, а часть оставалась нам на пропитание. Как я ни возмущалась, а пришлось торговать покрывалами.

Незаконная торговля продолжалась целый год, пока мы с первым мужем не разошлись. Все это время мне казалось, что нас вот-вот арестуют и навеки посадят в тюрьму. Временами мне даже хотелось сдаться.

Моя вторая свекровь работала на колбасном комбинате города Новороссийска. Раз в неделю работницам продавали по себестоимости два с половиной килограмма костей и палку копченой колбасы. Колбасу для себя работницы готовили особым образом – строго по рецепту. Это была очень вкусная колбаса. Все остальное работницы выносили на себе – естественно, с ведома начальника цеха.

Например, мясной фарш работницы раскатывали ровным слоем толщиной 2-3 сантиметра на целлофане, тщательно заворачивали и привязывали под грудью. По словам свекрови, это было не очень приятно – нести на себе такую повязку из холодного фарша. Крупные куски мяса подвязывали между ног. Кусочек мяса также клали в дамскую сумку. А однажды свекровь даже вынесла сосиски в зонте-трости.

За один раз работница колбасного комбината, у которой было крупное телосложение, могла вынести на себе до 6-8 кг мяса и фарша. Большая часть вынесенного шла на продажу. Для многих клиентов моей свекрови это был единственный способ купить кусок хорошего мяса. И, конечно, свекровь, как и другие работницы, платила мзду начальнику цеха.

Однажды во время отпуска свекрови мы пошли с ней в магазин и взяли килограмм докторской колбасы. Свекрови показалось, что продавщица нас обвешивает. Она никак не могла поверить, что килограмм колбасы такой маленький. "Сколько же я выносила за один раз? – по дороге домой удивлялась она, – неужели по 2-3 килограмма одной только вареной колбасы?".

И еще один маленький штрих. Я училась на океанолога и проходила производственную практику в Ленинградской гидрометеообсерватории: половину времени в отделе океанологии, а половину – в гидрохимическом отделе. Для проведения анализов морской воды мы пользовались очень дорогими заграничными фильтрами, которые нам выдавали буквально поштучно. Фильтры выглядели как круглые белые плотные салфеточки разных размеров, но некоторые из этих салфеточек стоили ползарплаты. И вот в конце практики начальница, кандидат химических наук, решила поощрить нас за хорошую работу и выдала каждому по две упаковки таких фильтров, чтобы мы взяли их домой. "А что с ними делать дома?" – удивились мы. – "Как, вы не знаете? Сейчас модно накрывать стол без скатерти, а под бокалы подкладывать круглые салфеточки, – просветила нас начальница. – Фильтры очень стильно смотрятся на полированной поверхности. Больше у нас, к сожалению, взять нечего", – добавила она.

Советские пословицы:

"Не украдёшь - не проживёшь"

"Тащи с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость!"

"Сколько у государства не воруй - своего не вернёшь"

"Что охраняешь, то имеешь"

"Быстро стырил и ушёл – называется нашёл"

"Из колхоза украсть – всё равно что из пожара спасти!"

"Если с работы ничего не принёс - день прошёл зря"

"Не подумай, что украл - с работы принес"

"В день, когда ты ничего не украл у государства, ты украл у своей семьи."

Советский пропагандист Александр Бовин, которому из Завидово в качестве презента от Брежнева привозили кабанятину, как-то в беседе с ним заговорил о трудности для низкооплачиваемых граждан прожить на зарплату. Брежнев ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живёт на зарплату.

"Не украдёшь - не проживёшь"

"Тащи с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость!"

"Сколько у государства не воруй - своего не вернёшь"

"Что охраняешь, то имеешь"

"Быстро стырил и ушёл – называется нашёл"

"Из колхоза украсть – всё равно что из пожара спасти!"

"Если с работы ничего не принёс - день прошёл зря"

"Не подумай, что украл - с работы принес"

"В день, когда ты ничего не украл у государства, ты украл у своей семьи."

Советский пропагандист Александр Бовин, которому из Завидово в качестве презента от Брежнева привозили кабанятину, как-то в беседе с ним заговорил о трудности для низкооплачиваемых граждан прожить на зарплату. Брежнев ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живёт на зарплату.

Источник:

Ссылки по теме:

- Как в СССР в столицу за продуктами ездили

- 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы

- С длинными волосами боролись не только в СССР

- 5 гигантских машин времён СССР

- Жизнь СССР в картинах

Ваня, ты совсем головой ударился? Ты хоть пытаешься осмысливать бред, который копипастишь?

Наша семья большая и очень дружная. Мы все друг друга любим. Мы с братиком особенно любим нашу мамочку, она очень добрая. Мамочка работает на кондитерской фабрике и каждый день приносит нам вкусные конфеты. Мне очень нравится мамина работа. Когда я вырасту, я тоже пойду работать на мамину фабрику.

Еще мы очень любим нашу бабушку. Она работает на фабрике кожаной галантереи и приносит то поясок мне, то перчатки мамочке, то кошелек папе. А братику принесла красивую кожаную кепочку. Она ему так идет!

Еще мы любим нашего дедушку. Он работает на заводе фарфоровой посуды. Наш дедушка - большой умелец: вся посуда в доме сделана его руками.

Папу мы сначала не очень любили, потому что он работал на шпалопропиточном заводе. Но потом сменил работу и целый год приносил красивые железные штучки. А к Восьмому марта свинтил на них мамочке швейную машину. И теперь папу мы тоже очень любим. Братик, когда вырастет, пойдет работать на папин завод. Или на дедушкин. Окончательно он еще не решил. А мамочка хочет, чтобы он, когда вырастет, пошел на мебельную фабрику, потому что к тому времени придет пора менять мебель.

И еще у нас есть родственники. Их у нас много. У папы есть сестра, это наша тетя. Мы очень любим тетю и особенно ее работу. Тетя работает там, где делают мороженное. Тетя такая добрая, что папа даже велит ей не приходить так часто, потому что мы можем с братиком испортить зубы. Но мы с братиком аккуратно чистим зубы, а пасту нам приносит дедушкин племянник, сторож с парфюмерной фабрики.

А у мамы целых два брата. Это наши дяди. Они необычные люди: близнецы. Различить их можно только по запаху. Если я вхожу в квартиру, а в ней пахнет копченой колбасой – значит пришел дядя Коля с мясокомбината. А если пахнет вином – значит пришел дядя Сережа с ликероводочного. А если пахнет сразу и вином и колбаской, значит, собрались все родственники, и в доме большой праздник.

Совсем забыла! Еще у нас живет королевский пудель Арго. Нам его еще щенком принесла бабушкина сестра. Она работает в клубе собаководства. Наш Аргоша – всеобщий любимец. Он очень умный. У нас в подъезде висят почтовые ящики. Соседи у нас – хорошие люди, никто свой ящик не запирает. Я научила Аргошу доставать газеты. И теперь мы не выписываем газет!

Вот такая у нас очень дружная семейка.

Вся суть в том, что этот двигатель пошёл бы на металлолом, но человек хотел использовать его в своём хозяйстве.

Ох как боролась тогда власть с теми, кто пытался заработать где-то, кроме как на своём рабочем месте.

Ни.. не было, на самом деле.

За деньги - спекуляция, а так - честный обмен.

Ну или вот... Прекрасно вписалось в интерьер.

Угу. Что мог вынести зубной врач из кабинета? Не стоматолог (это совсем другая категория), а сельский зубной врач в райцентре? У которого зарплата была 80 рублей?

Моя мама была как раз таким зубным врачом. И с такой зарплатой (которую подняли немного уже ближе к концу 80-х).

Так что не все знал Леонид Ильич, ох не все..

Мой отец тоже был врачом. В госпитале в военном городке

Хотя, мама рекомендовала идти в техникум на отделочника. Жаль маму не послушал, столько времени зря потерял.

У соседа мама была бухгалтером расчетной группы на кондитерской фабрике. Однажды принесла домой полный ящик пробок для бутылок, как от водки. До сих пор думаю, что это было и зачем.

Этот ящик потом просто стоял у соседа в сарае, а мы (дети) ими играли.

Ну вот, а моя мам имела доступ исключительно к материалам, которыми в 70-80-е годы заделывали зубы ))

Там был такой типа цемента, который надо было смешивать еще с чем-то, чтобы он затвердел.