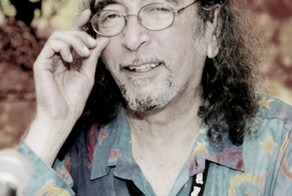

5 лет назад не стало Исая Давыдова

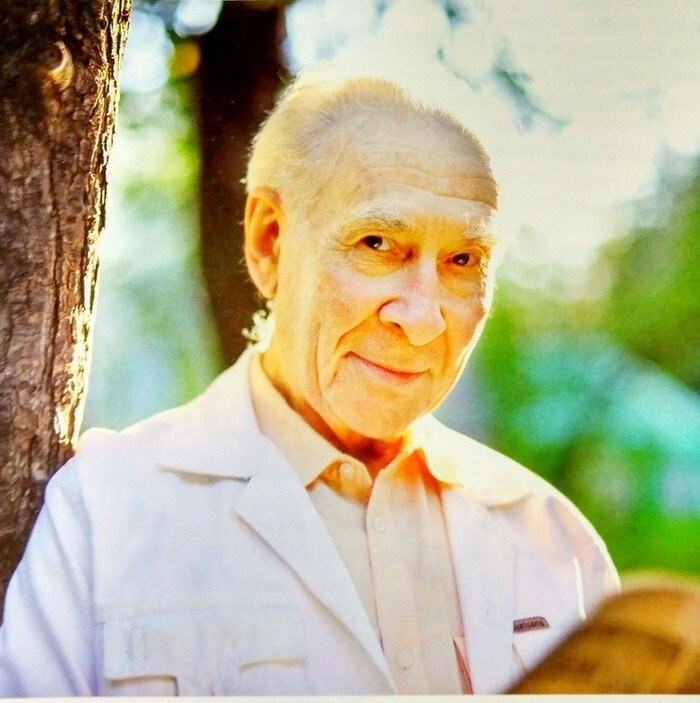

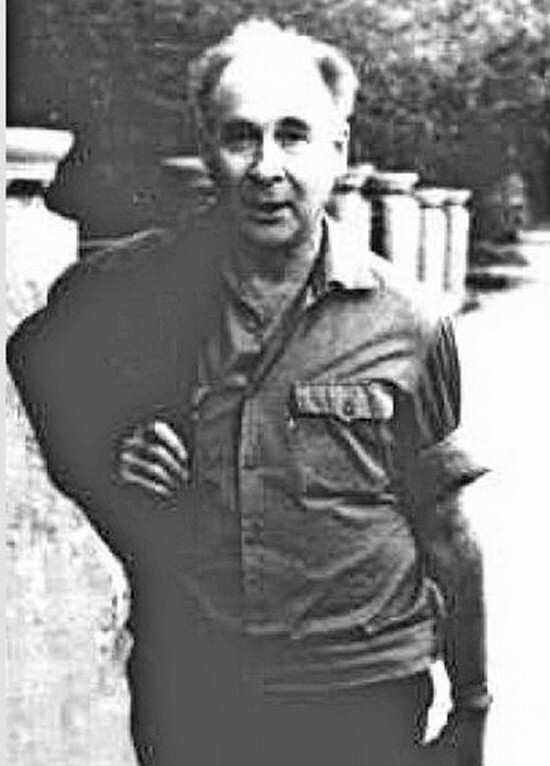

Советский и российский критик, журналист и писатель-фантаст, член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР Давид Исаакович Шейнберг (более известный под псевдонимом Исай Давыдов, которым он подписывал все свои литературные произведения) родился 24 октября 1927 года в Москве. Мать его было врачом, а отец — инженером-химиком (специализация — работа с динамитом). Отец был ещё и художником, и оставил сыну множество книг по истории живописи.

А «книжником» Исай (ну, или тогда ещё Давид) стал с детства, благодаря своим дяде и тёте, у которых был редкое тогда явление — книжный шкаф, книгами из которого он и пользовался. Они также заметили, что мальчик бережно относился к книгам — подклеивал надорванные, — и подарили ему переплётный пресс. Благодаря этому Давыдов стал почти профессиональным переплётчиком. Увлекался Исай ещё и астрономией. До 1941 года он учился в обычной школе.

Но началась Великая Отечественная, и ему пришлось перейти в «школу рабочей молодёжи» (ШРМ, или «вечерняя» школа), так как после 8 классов Давыдов ушёл учиться в техникум при электромеханическом заводе «Динамо» — там давали «рабочую» хлебную карточку, и хлеба получалось вдвое больше, чем для школьника. Пришлось Исаю в то время и поработать — и слесарем, и токарем. А ещё подросток-Давыдов добровольно помогал отрядам самообороны, борясь с немецкими «зажигалками» на московских крышах.

После окончания войны, в 1946 году, Исай решил подать документы в МГУ, но оказалось, что на приём он опоздал, т.к. в ШРМ аттестаты выдавали на 2 недели позже, чем в школе обычной. Пришлось поступить на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института (ныне — Московский государственный университет печати им. И. Фёдорова), который он окончил в 1951 году по специальности «редактор». Учителями Давыдова были такие корифеи в области русского языка, русской и зарубежной литературы, как профессора-лингвисты Константин Былинский и «человек-грамматика» Дитмар Розенталь, филолог Михаил Светлаев, литературовед Вера Кузьмина, литературовед и переводчик Александр Иващенко. «Волонтером» он прослушал так же ещё и курс лекций по западной литературе у лучших профессоров МГУ. На старших курсах был руководителем студенческого научного общества (СНО). А ещё во время учёбы Исай женился на однокурснице Лие.

По окончании учёбы жену распределили (по действующей тогда системе) на работу в «МашГИЗ», а его — в «Политиздат».

В «Политиздате» пришлось Исаю работать корректором, поскольку вакантных редакторских ставок там не было. Но это стало и серьёзной школой для Давыдова, поскольку «Политиздат» был главным издательством ЦК КПСС, и там при проверке текстов нельзя было пропустить ни единой ошибки. Однако Исаю хотелось работать именно редактором, и он пошёл к зам. начальника «Главиздата РСФСР» — попросить перевести его куда угодно, но только по специальности. Тот предложил место в Тюмени, где тогда как раз создавалось новое издательство.

Так Исай оказался в Сибири, где начал работать редактором свежеобразованного книжного издательства. Работал также на местном радио.

А литературную деятельность он начал в 1952-53 гг. — критиком в различных тюменских газетах и журнале «Сибирские огни». Параллельно «осваивал» краеведческие, портретные и проблемные очерки.

Первая публикация Давыдова — краеведческий очерк «Тобольские косторезы» — вышла в Тюмени в 1954 году. Затем, в 1956-57 гг., художественные рассказы начинающего писателя публиковали газета «Сталинградская правда», центральные журналы «Смена» и «Юность».

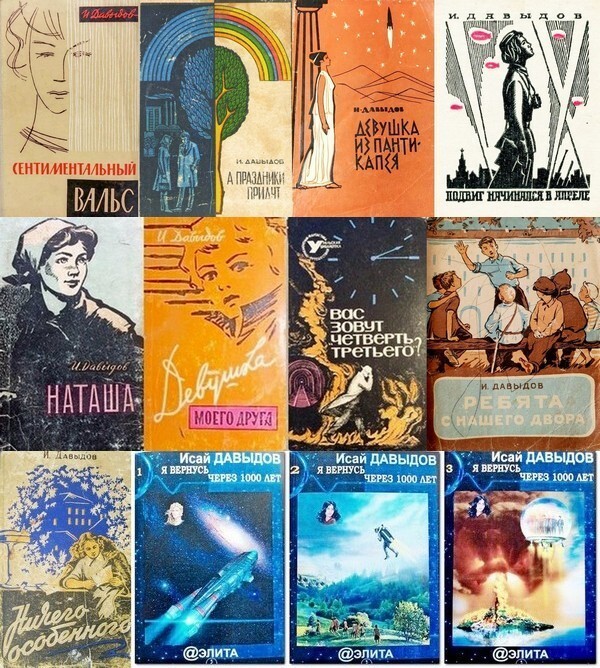

А в 1957 году Тюменским книжным издательством был опубликован его дебютный сборник рассказов «Чужая книга». С 1959 года «пошли» уже и повести.

В 1957 году Давыдов был принят в Союз журналистов СССР, а в 1959 году стал членом и Союза писателей.

« — А как принимали в члены Союза писателей? Сколько нужно было представить книг?

— Не имело значения — в принципе, можно было представить и одну книгу. Так, например, принимали меня — по сборнику рассказов «Сентиментальный вальс». Хотя до этого у меня выходили уже 2 книги — одна, в частности, о тюменских ковровщицах (то есть не обязательно, чтобы книга была в чистом виде прозаическая, можно было представить и публицистику). Главным было то, чтобы людям, которые выносили оценки в Союзе писателей, понравилось написанное. Мой «Сентиментальный вальс», как помню, произвёл хорошее впечатление, и меня приняли» (из интервью И. Давыдова Борису Долинго, журнал «Уральский следопыт», октябрь 2020).

В начале 1970-х гг. писатель перебрался в Свердловск, где продолжил свою литературную и издательскую деятельность.

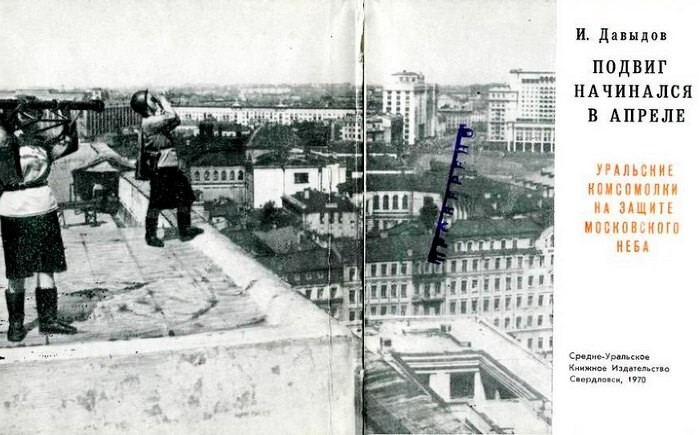

В документальной прозе Исая любимыми его героями были, ставшие к тому времени уже родными, земляки-уральцы — астрономы, сталевары, а так же защитницы московского неба. Как выяснилось, со многими из них Давыдов встречался в военной Москве, не зная, что они с Урала. Оказалось, что небо Москвы защищали тогда 7 тыс. добровольцев-уралочек. А всего к концу войны в Московской ПВО служили более 20 тыс. девушек. Общение с ним послужило сюжетами к написанию 2-х документальных книг Исая: «Дайте ракету!» (1969) и «Подвиг начинался в апреле» (1970), а также десятков публикаций в периодике. Вошли они затем и в его художественную прозу — в повести «Невоенный человек» (1974), «Три недели» (1987) и «Урок танцев в военной Москве» (из рассказа «Над крышей военной Москвы» (1983), 1987).

Сюжетами и реалистически точным антуражем прозу Исая обеспечила его работа в газетах. Но в реалистических рассказах и повестях «не проходили» некоторые соображения писателя о политике, власти и устройстве общества. Зато хорошо получилось «пристроить» их в фантастике.

«Не зря боялись её деятели типа К.У. Черненко, при коем даже вышло специальное негласное постановление об ограничениях на этот вид литературы и — особенно! — на его пропаганду» (из воспоминаний И. Давыдова).

Да, именно тогда, в августе 1984 года, вышло знаменитое Письмо начальника Управления КГБ СССР по Пермской области Н.И. Щербинина в Пермский обком КПСС «О некоторых негативных процессах в среде любителей научной фантастики», на годы поставившее крест на выходе многих фантастических произведений широко известных ныне авторов.

Но, несмотря на довольно обширный пласт реалистической прозы, Исай известен читателям, главным образом, именно благодаря своим фантастическим произведениям.

«Писатель начинал как реалист, но получилось так, что вспоминают Давыдова нынче в основном любители фантастики, в памяти которых осталась его проза именно этого направления» (Владимир Ларионов, литературный критик, 2024).

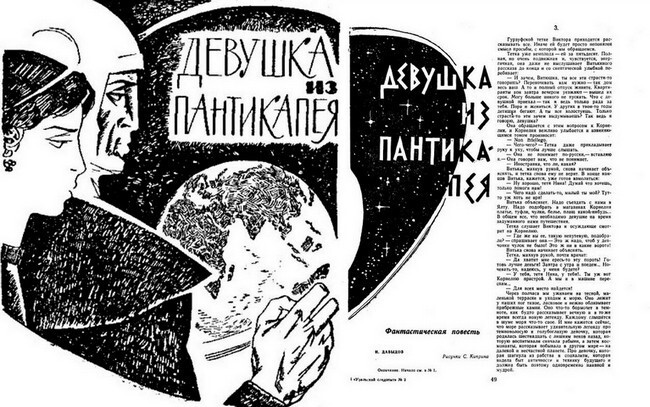

Первой его НФ-публикацией стала повесть «Девушка из Пантикапея», публикация которой состоялась в №№1,2 за 1965 год свердловского журнала «Уральский следопыт» (подробнее — здесь: https://fishki.net/2730068-uralyskomu-sledopytu--60.html). Журнал этот стал тогда истинным местом силы фантастики и её популяризации, особенно, когда в нём работал подвижник, критик, историк и библиограф фантастической литературы Виталий Бугров (подробнее — здесь: Памяти Редактора). Кстати, в 1968 году «Девушка…» вышла так же и в Берлине (ГДР).

Героиней повести стала Корнелия — девушка из древнего Рима, 13-летнюю которую 16 веков назад спасли от варваров-готов инопланетяне-«открыватели звёзд», забрав на свой корабль. Там она выросла, впитала знания чужепланетников, и вот в ХХ веке вернулась на Землю. Туда, где раньше находился город Пантикапей — столица Боспорского царства (т.е. — в советский Крым). Корнелия хочет жить там, где родилась. Но у неё есть договорённость с влюблённым в неё командиром корабля Гао: девушка побудет на Земле «для пробы» год, но если что-то пойдёт не так, они её снова заберут. Но не позже — через 12 месяцев звездолёт уйдёт в глубины Вселенной. Однако, помощь «открывателей звёзд» не понадобилась — уверенная в себе Корнелия нашла своё счастье на советской земле: вышла замуж за молодого человека и родила ему сына.

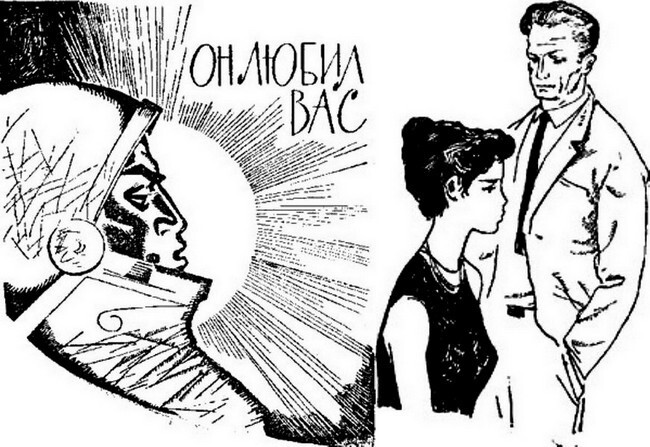

За «Девушкой…» последовал фантастический рассказ «Он любил вас» (1966), в котором был описан подвиг советского космонавта, уводящего в космос накопленные за многие годы на планете ядерные боеголовки, чтобы уничтожить летящий к Земле гигантский астероид. Но это снова была так же и лирическая история любви, трансформирующаяся на фоне грозящей катастрофы в пронзительную драму: молодой космонавт ценой жизни спасает Землю от неминуемого столкновения, а дома его юная беременная жена становится вдовой…

« — Вопрос, очень интересный для меня лично, как для человека, занимающегося именно фантастикой: а что привело Вас к написанию фантастических произведений?

— Понимаете, меня всегда интересовала психология подвига — как человек идёт на подвиг, порой зная, что погибнет, но идёт? Что он думает, что переживает? В общем, мне захотелось исследовать психологию подвига. А почему именно фантастика? Дело в том, что к тому моменту я не знал ни одного типа или конкретного случая подвига, о котором бы уже не написали. И мне пришлось такой подвиг выдумать» (из интервью И. Давыдова Б. Долинго).

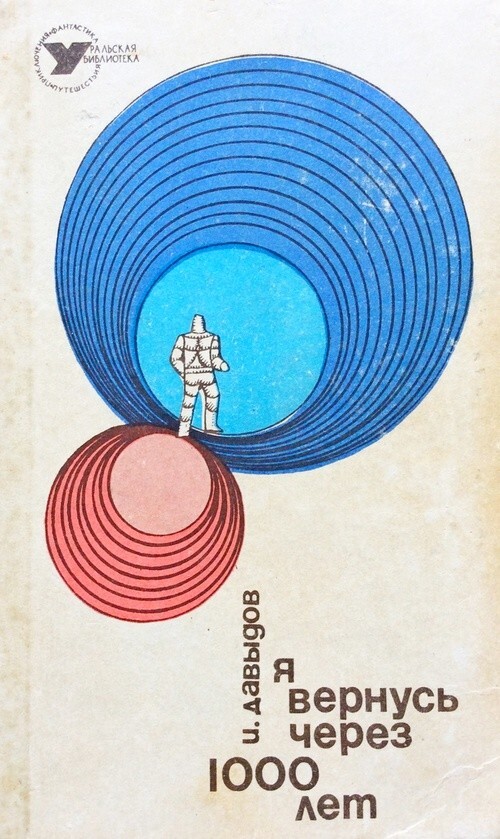

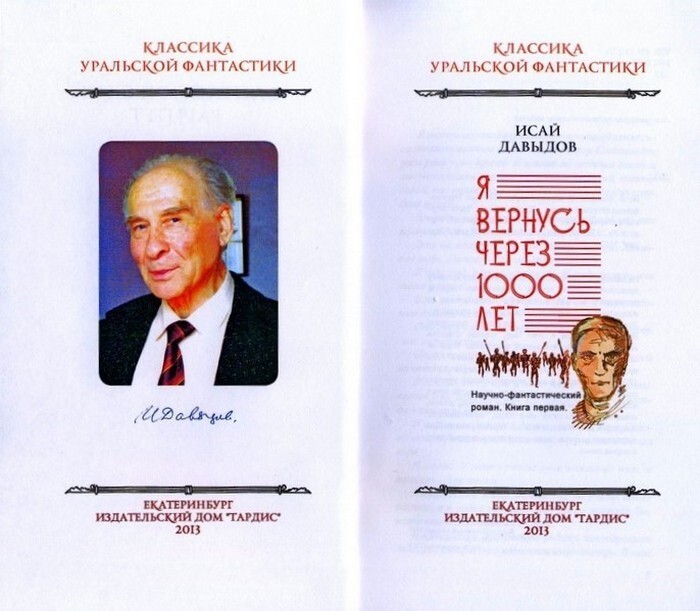

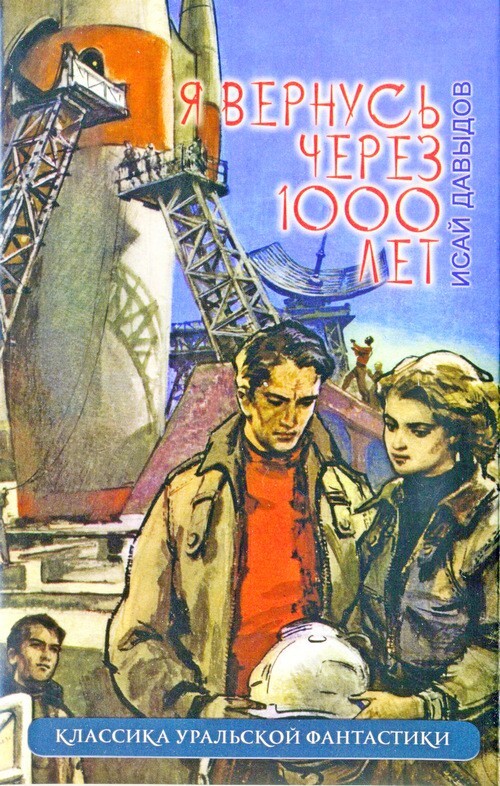

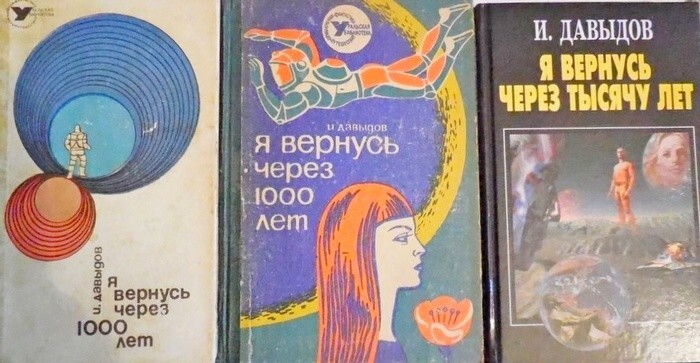

Главным же фантастическим (да и вообще) произведением Исая стал роман-эпопея «Я вернусь через 1000 лет» — космическая робинзонада о судьбе земной колонии на далёкой планете Рита, 1-я часть которого вышла в 1969 году в Средне-Уральском книжном издательстве (Свердловск) тиражом 15000 экз. в серии «Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия». Побудительным мотивом к созданию этой книги, по словам самого автора, для него стал роман братьев Стругацких «Трудно быть богом» (1964).

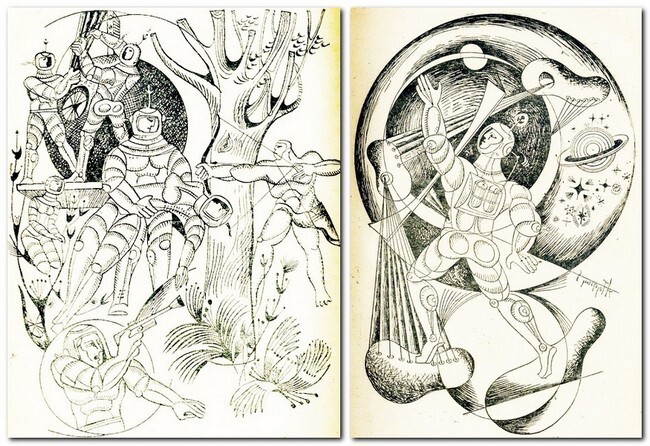

Роман Давыдова рассказывает о том, как с Земли XXIII века на огромных космических кораблях отправляются отряды юных добровольцев на планету Рита, названную так по имени погибшей здесь землянки. Рита, расположенная в сотне световых лет от Солнечной системы, — почти полная копия Земли, населённая аборигенами, очень похожими на людей (которые могут даже иметь с землянами общее потомство), но проживающими в каменном веке. И земляне (по результатам всепланетной общественной дискуссии, в которой победили «прогрессоры», выступающие за вмешательство в судьбу жителей далёкой планеты) задумали продвинуть местное общество вперёд, дабы оно могло перепрыгнуть через несколько ступеней развития, не повторяя «всех тех бесчисленных кровавых ошибок, которые совершило за свою историю земное человечество». Решено было достать их из пещер, научить управлять киберами и т.п. и дождаться, когда они начнут сами развивать свою культуру и двигать науку.

Вот только полёт на Риту длится около 200 лет по «земному времени» и технически возможен только в одну сторону — добровольцы покидают Землю навсегда. Переселенцы в дикий мир Риты, прошедшие отбор, предварительно проводят 2 года в тренировочном лагере, обучаясь забытым в коммунистическом будущем занятиям: валить лес, строить дома, делать своими руками мебель. Земляне собираются обосноваться на Рите, поэтому в лагере юношей и девушек в равных количествах — каждый обязан выбрать себе пару: хочешь лететь — женись или выходи замуж, отправятся только супружеские пары. Организаторы экспедиции посчитали, что так колонисты будут защищены от возможных личных трагедий.

А на Земле у главного героя — Сандро Тарасова — начиналась большая любовь, но его подруга Таня, поняв, что не пройдёт по медкомиссию, солгала о своих чувствах к другому. Она знала, что лететь на Риту — мечта Сандро, и не хотела мешать её исполнению. Он, конечно, переживал, но новую подругу (и жену) — прибалтийку Бируту — в команде колонистов нашёл (а правду про обман Тани узнаёт только в конце повествования).

Однако, дела с прогрессорством на Рите идут туго — дикари цивилизовываться не собираются. Никто же на Земле не задумывался — а нужно ли ритянам всё это?… Переселенцы, применяя новейшие достижения науки и техники, трудятся, пытаясь закрепиться на новом месте, но враждебно настроенное племя начинает с ними войну. Причём, аборигены выслеживают и убивают именно земных женщин, чтобы у пришельцев некому было рожать детей. А вот колонисты обороняются только пассивно — защитными заборами и электромагнитными полями, не применяя оружия. Главной же задачей землян становится достижение взаимопонимания и добрососедских отношений с местными. А, согласно принятому закону, оставшиеся без пары мужчины-вдовцы уходят в «боги»‒просветители к невраждебным дикарям, дабы прижиться внутри племён, и уже оттуда сблизить и подружить их с пришельцами.

Вот и Сандро в финале 1-ой книги, после того как туземец из непримиримых убивает беременную Бируту, не сжигает аборигенов напалмом с вертолёта (и не машет направо и налево мечом, как Антон-дон Румата в Арканаре Стругацких), а отправляется просвещать дикое племя...

«— Ваш главный герой уходит к дикарям, чтобы стать для них чем-то вроде бога. Не просматривается ли тут параллель с известным романом Стругацких «Трудно быть богом»?

— Именно этот роман и послужил для меня толчком. У Стругацких главный герой, Румата, пошёл, в конце концов, рубить эти дикие головы. Но он не имел права этого делать! Книга «Я вернусь через 1000 лет» создавалась как протест против такого способа решения проблем» (из интервью И. Давыдова писателю Ольге Славниковой, Екатеринбург, 1998).

Тут Давыдов идёт своей тропой, ближе к «Часу Быка» (1970) Ивана Ефремова, герои которого в подобной ситуации гибнут, но не становятся убийцами. Земляне же на Рите, в условиях террора со стороны дикарей, решают: нельзя мстить, карать и преследовать. Защищаться от нападения можно, но тот, кто оборвёт жизнь аборигена, должен взамен отдать свою — но не умереть, а так же уйти к диким племенам, посвятив остаток жизни их просвещению.

И если у Стругацких земляне приходят к «братьям младшим» как разведчики и тайные агенты, а у Ефремова — как «боги», пророки и мученики, то у Давыдова — как миротворцы и просветители. Конечно, задача землян по реконструкции общества на Рите проще, чем в городе-государстве Арканар АБС или на ефремовской планете Торманс — им не противостоят бюрократические структуры тоталитарного государства, и все проблемы можно решать на уровне личного общения.

«В романе усматриваются 2 основных темы: 1-я — быт, нравы и психология людей коммунистического будущего. И 2-я — проблема контакта и «вмешательства». Обе темы разработаны добротно, на совесть, и некоторые их аспекты освещены прямо-таки с научной добросовестностью. Мало того, автор построил сюжет таким образом, что обе темы пронизывают друг друга и обуславливают одна другую. Короче говоря, роман удался. Обращает на себя внимание и стилистика, очень недурной литературный язык. Я бы полагал, что издательству следует включить роман в план редподготовки» (из внутренней редакционной рецензии А.Н. Стругацкого на роман «Я вернусь через 1000 лет», сентябрь 1968).

Когда в 1969 году вышло 1-ое издание романа, на его последней странице стояла дата «1965-1968», а так же надпись: «Конец первой книги». Да, повествование требовало продолжения.

«Эти ребята … стремительно взрослеют, переходя от определения собственной судьбы к определению судьбы целых племён и континентов.

Расставаться с ними не хочется, и поэтому недавно закончена вторая книга фантастического романа, которая, ещё ждёт публикации. Жив буду — напишу и третью книгу, контуры которой уже ясны, а эпилог — положен на бумагу.

Когда-то с таких же эпилогов начинались и первая, и вторая книги романа. Не всё в прозе пишется с начала до конца. Бывает и наоборот...» (из интервью И. Давыдова на фестивале «Аэлита», Екатеринбург, 2014).

Вот только продолжения читатели ждали ещё долгие годы… Сначала, в 1973 и 1998 гг., вышли переиздания 1-ой книги. А 2-я и 3-я части эпопеи увидели свет лишь в 2013-14 гг., хотя 2-я была написана уже задолго до этого.

«И этот мой роман, и другие мои вещи «рецензировались», а попросту затаптывались. 17 лет подряд, начиная с 1974 года, «Облкниготорг» просил переиздать «Я вернусь через 1000 лет», но такая возможность была перекрыта. Писатель-сатирик Игорь Тарабукин сказал тогда хорошую фразу: "Этому бы роману да другого автора…"! Такова была установка «Госкомиздата», которую вполне разделял отдел пропаганды и агитаций обкома партии» (из интервью О. Славниковой).

Изначально, написать продолжение предложил писателю екатеринбургский «Книжный клуб». Исай согласился с условием переиздания 1-ой книги. И к 2000 году написал 2-ю часть, однако, «КК» к тому времени прекратил существование, и рукопись осталась невостребованной. До 2011 года она лежала в архиве автора. А потом на него вышел человек, представившийся издателем раритетной фантастики. Он предложил Исаю издаться без гонорара. Тот согласился, но с условием, что в этом издании будут обе книги. Полтора года у писателя ушло на то, чтобы переработать 1-ю книгу и окончить редактуру 2-ой. Однако издатель перестал выходить на связь. А потом и вовсе оказалось, что в Интернете книга рекламируется как уже изданная, и даже продаётся по предзаказу. Мало того — автор узнал, что издательство «Тардис», которое представлял тот человек, нигде не зарегистрировано. И скорее всего, это были «пираты», которые где-то «с лотков» продавали книги любителям раритетов, а попросту — распространяли их через заказы в интернете.

Но в конечном итоге продолжение всё же вышло — в издательстве «Аэлита» (Екатеринбург).

Во 2-ой книге Сандро, отправившийся после гибели жены на «просветительскую» работу в племена Западного континента, решает непростые задачи. Ему приходится налаживать контакты сразу с 4-я племенами, причём одно из них враждует с 3-я остальными. Он оказывается в центре конфликта племени купцов с агрессивным племенем каннибалов, живущих в пещерах и постоянно похищающих женщин других племён. Тарасов оберегает от набегов подопечных, пытаясь при этом обойтись без трупов. А ещё он должен докладывать обо всём Совету земной колонии и принимать оттуда проверки, обустраивать собственный быт и решать многочисленные проблемы личного характера.

В 3-й книге Тарасов продолжает прогрессорскую деятельность. И 3 племени уже приобщаются к достижениям цивилизации, а 4-е (им враждебное) — переселяется на новое место и прекращает нападения. Но хлопот у Сандро меньше не становится — древнюю вражду надо погасить и подготовить племена к переселению в современные дома. А после страшного землетрясения, в «зоне ответственности» землянина, появляются ещё и беженцы с Юга, которых приходиться также брать под опеку... Между тем на Западном материке Риты находят записи таинственного «бога» Нур-Нура — астронавта из иной звёздной системы. Земляне их расшифровывают, и им открываются страшные факты далёкого прошлого планеты…

Давыдов, как мог строил своё Грядущее. Часть его примет, как и у всех его тогдашних коллег, была взята из общей «копилки» вымышленных изобретений фантастики середины ХХ века: перелёты меж звёздами с субсветовой скоростью, анабиоз, реактивные ранцы, усыпляющие лучи, бластеры, искусственная гравитация, летающие автомобили, мыслеприёмники, киберпереводчики…

Но есть у Исая и свои, оригинальные, изобретения, активно работающие на сюжет. Например, «поминальник». Как бы мы сказали сейчас — мобильный телефон с быстрым набором: вместо 10 цифр — 1 кнопка. Правда, в 3-м, «осовремененном» издании, автор заменил его на «тедр» (ТЕлефоны ДРузей) — смартфон, редуцированный до мини-телефона с минимальными функциями. Или ещё одно изобретение старшеклассника Тарасова, которое и привело его на Риту — «коэма» (КОробочка ЭМоциональной памяти): устройство, считывающее эмоционально-окрашенные образы (воспоминания или грёзы) непосредственно из мозга, записывать и воспроизводить их прямо в мозг реципиента.

Эпопею Давыдова классифицируют по-разному: кто-то называет её утопией, кто-то — социально-философским романом, кто-то — космической робинзонадой, кто-то даже — производственной фантастикой. Называют её и краеведческой утопией. Такое разнообразие систематизаций говорит о глубине и многоплановости произведения, о профессионализме и неординарности его автора. Ведь даже все стихи, встречающиеся в тексте, он сочинил сам:

«Я пройду через тысячи бед.

Я вернусь через тысячу лет.

Я не брал ожиданья обет,

Я вернусь, а тебя уже нет.

Я вернусь через тысячу лет.

Так хоть в чем-то оставь мне свой след».

(Кстати, другой уральский автор — музыкант, лидер рок-групп Первоуральск и Ассоциация Николай Петров (подробнее — здесь: Он играл в «Наутилусе» и стремился вернуть молодёжь на стезю добродетели…) записал на это стихотворение одноимённую песню).

Также к фантастическому жанру относятся и менее известные читателям более поздние рассказы писателя — «Неоконченный разговор», «Карине», «В зоне катастрофы», «Тридцать лет тому назад» и фельетон «Исповедь костюма».

Помимо писательства, в период с 1977 по 1985 год Давыдов работал методистом Свердловского межсоюзного Дома самодеятельного творчества.

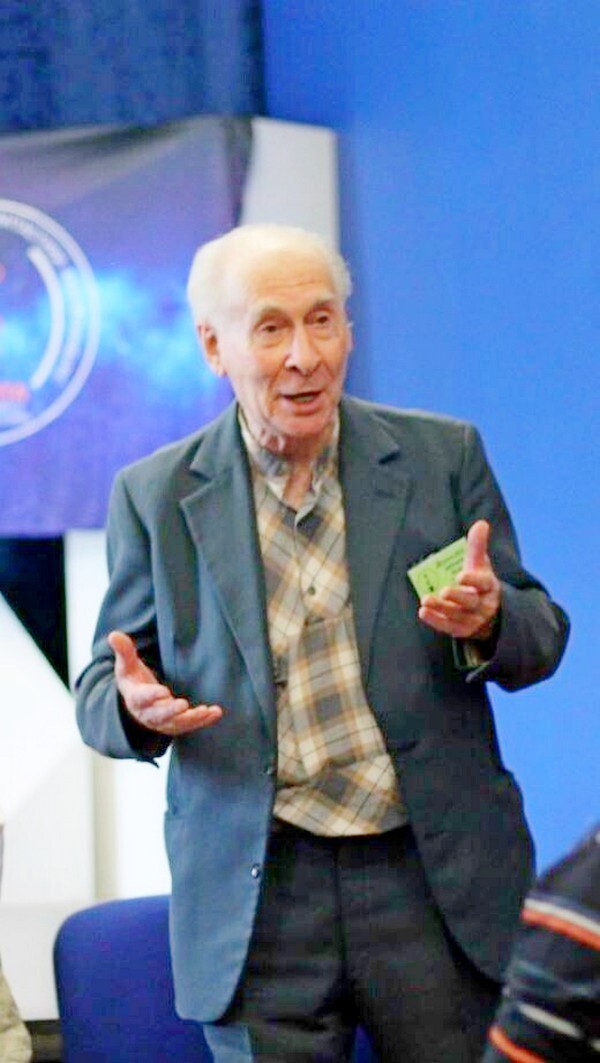

Но с 1985 года вновь занялся творчеством. Жил писатель в г. Полевской (Свердловская обл.). Участвовал в Фестивалях фантастики «Аэлита» (Свердловск/Екатеринбург), творческих встречах.

Умер Давид Исаакович Шейнберг 20 ноября 2020 года, через месяц после своего 93-летия. Похоронен писатель на Широкореченском кладбище Екатеринбурга рядом с женой Лией Моисеевной.

Исай Давыдов — автор 36 книг (4 романа, 18 повестей, около 100 рассказов и очерков), изданных в Тюмени, Пензе, Саратове, Сталинграде, Свердловске, Берлине.

Критик Владимир Ларионов характеризовал Давида Шейнберга-Исая Давыдова, как патриарха уральской фантастики.

Что интересно, в начале своего литературного пути журналист Давид Шейнберг взял псевдоним Исай Давыдов. Почему он стал писать под псевдонимом, несложно догадаться… Но писатель не мог предусмотреть, что и тут ему не очень повезёт... Дело в том, что существует некий Исай Давыдов с отчеством Шоулович — учёный-физик и философ, в 1980 году переехавший в США. И у этого Исая Шоуловича тоже есть книги. И их до сих пор путают — книги обоих часто размещены в интернет-библиотеках вперемешку … Поэтому, не надо путать Исая Шоуловича Давыдова с Давидом Исааковичем Шейнбергом, взявшего псевдоним Исай Давыдов, прожившего и проработавшего в России от рождения и до самой смерти.

Награды и премии:

2014 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий «За вклад в фантастику», учреждённая в 1981 г. журналом «УС» совместно с Советом по приключенческой и НФ-литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предшествующих 2-х лет. Вручается ежегодно с 1981 г. на фестивале фантастики «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить раз в жизни;

2015 — Премия «Гиперболоид» — международная премия, вручаемая с 2013 года в рамках фестиваля фантастики «Аэлита». Цель премии — отметить произведения, в которых выдвигаются оригинальные и новаторские идеи в различных сферах человеческой деятельности (наука, техника, технологии, политика, социология и т.д.). Премия может вручаться как российским, так и иностранным авторам (соавторам) неоднократно. Номинируемые на премию идеи должны быть описаны в официально изданных произведениях (отдельная книга, в составе сборника или в журнале), а также в виде электронного издания — за роман «Я вернусь через 1000 лет».

Библиография И. Давыдова:

Романы: «Я вернусь через 1000 лет» (1969), «От весны до весны» (1979), «Я вернусь через 1000 лет. Книга 2» (2014), «Я вернусь через 1000 лет. Книга 3» (2014).

Повести: «Сегодня мы прощаемся в последний раз» (1963), «Девушка из Пантикапея» (1965), «Месяц летнего снегопада» (1965), «Он любил вас» (1966), «Добрый камень» (1968), «Мой первый читатель» (1968), «Шило» (1972), «Поздняя любовь» (1973), «Невоенный человек» (1974), «А праздники придут…» (1974), «Июньские метели» (1974), «История одной поездки» (1987), «Три недели» (1987), «Урок танцев в военной Москве» (1987), «Сплошной криминал. Исповедь зоотехника» (2000), «Однажды в Тобольске» (2001), «Залётная знаменитость» (2003);

Рассказы: «Алтайская сказка» (1956), «Маленький Джо» (1957), «Ошибся» (1957), «Песнь о вещем Олеге» (1957), «Поздно» (1957), «Сашка» (1957), «Чужая книга» (1957), «Женька бегает за Карташёвой» (1958), «В командировке» (1958), «Встреча» (1958), «Ирен» (1958), «Комсомольская совесть» (1958), «Начальник цеха» (1958), «Некогда» (1958), «Рассказ о первой любви» (1958), «Сентиментальный вальс» (1958), «Сержант Горбачёв» (1958), «Чужие письма» (1958), «Юля» (1958), «Ясное дело» (1958), «Самая положительная женщина» (1959), «Главное — не бояться!..» (1959), «Бабушка» (1959), «Борис Королёв» (1959), «Встреча на конгрессе» (1959), «Два часа» (1959), «За газетной полосой» (1959), «Заинтересовалась...» (1959), «Известный приём» (1959), «Мой сын» (1959), «На весенней сессии» (1959), «Наташа» (1959), «Не решился...» (1959), «Ничего особенного» (1959), «Первый ток» (1959), «Песня» (1959), «Письма читателей» (1959), «Понятие о любви» (1959), «Ребята с нашего двора» (1959), «Сын уехал» (1959), «Его главная ошибка» (1960), «Не везёт...» (1960), «Сырые доски» (1960), «Толик, я и Лёвкина любовь» (1960), «Волшебная удочка» (1961), «Девушка моего друга» (1961), «Мой бывший друг» (1961), «На экскурсии» (1961), «Ночь на реке» (1961), «Старый папа» (1961), «Дача в Малаховке» (1962), «Картошка» (1962), «Ксеня и я» (1962), «По редакционному заданию» (1962), «У всех есть свои обязанности...» (1962), «Гришка Табаков» (1963), «Руки рабочего человека» (1963), «Дорога туда и обратно» (1964), «Медленный вальс» (1964), «А откуда у вас сливочное масло?» (1965), «История без Маргарит не обходится» (1965), «В понедельник утром...» (1965), «Вкус своего хлеба» (1965), «Встреча в метро в часы ”пик”» (1965), «Вас зовут "Четверть третьего?"» (сборник, 1965), «Исповедь костюма» (фельетон, 1966), «Неоконченный разговор» (1966), «И всё станет ясно» (1967), «Место на земле» (1967), «На именинах» (1967), «Суббота в городе» (1967), «Хелло, девочки!» (1967), «Шелестят липы» (1967), «Дайте ракету!» (1969), «Подвиг начинался в апреле» (1970), «Найти себя» (1972), «Синяя ракета» (1974), «Федька и Федотыч» (1974), «Росита» (1975), «Григ» (1977), «На красный свет» (1977), «Обратно в молодость?» (1977), «Одесские песенки» (1977), «Свой город» (1977), «Четыре желтых листка» (1977), «Карине» (1983), «Над крышей военной Москвы» (1983), «Из дорожного блокнота» (1987), «Уральские характеры» (1987), «Жили рядом» (1992), «Кольцо судьбы» (2001), «Опасная женщина» (2006), «В зоне катастрофы» (в соавторстве с Анатолием Катковым, журнал «Уральский следопыт» №4 за 2014), «Тридцать лет тому назад» (2017).

Научно-популярная литература: «Северские трубники» (1989).

Документальный киносценарий: «След человека» (1963).

P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.

Источники:

https://argumenti.ru/interview/2022/11/800233

https://www.kino-teatr.ru/kino/director/ros/47655/bio/

https://dzen.ru/a/Z2aPccgxlS8UDiPQ

https://www.livelib.ru/author/2874-aleksej-rybin

https://ru.wikiquote.org/wiki/Алексей_Викторович_Рыбин

https://www.discogs.com/release/21392491-Гарин-И-Гиперболоиды-Экстрада

https://reproduktor.net/2021/06/garin-i-giperboloidy-2021-chto-eto-takoe-i-zachem-nuzhno/

https://dzen.ru/a/ZXbc60rWvDgOYDHc

- Учёный, «ушедший в писатели»

- Он придумал самый плоский мир

- Он знал, кого во Время Оно послать за Смертью

- Мастер мистической фантастики

- Сказочник