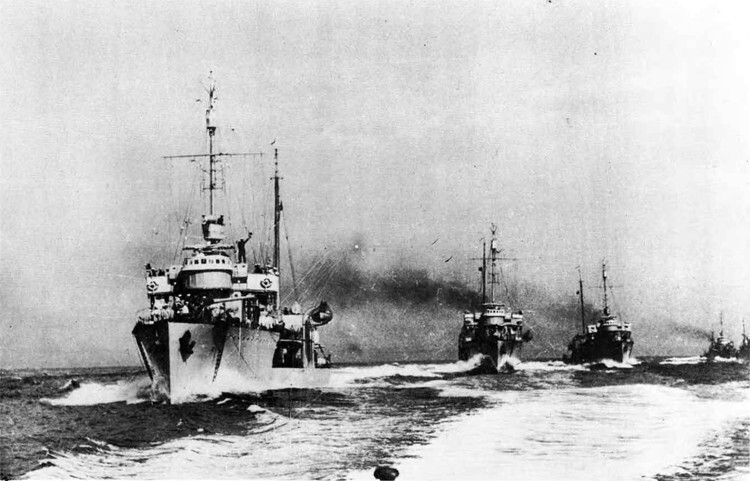

До Первой мировой войны по малой судостроительной программе Императорский Черноморский флот России пополнился четырьмя миноносцами типа «Дерзкий» из серии «Новик». Однако приближение войны требовало ещё большего пополнения флота, поэтому Морское министерство в начале 1914 года предложило построить дополнительную серию миноносцев. Одобрение императора на это было получено 24 июня.

Но из-за долгой проработки проекта и военных трудностей закладка первых кораблей состоялась только в феврале 1915 года. Серия получила имя по головному эсминцу — «Фидониси».

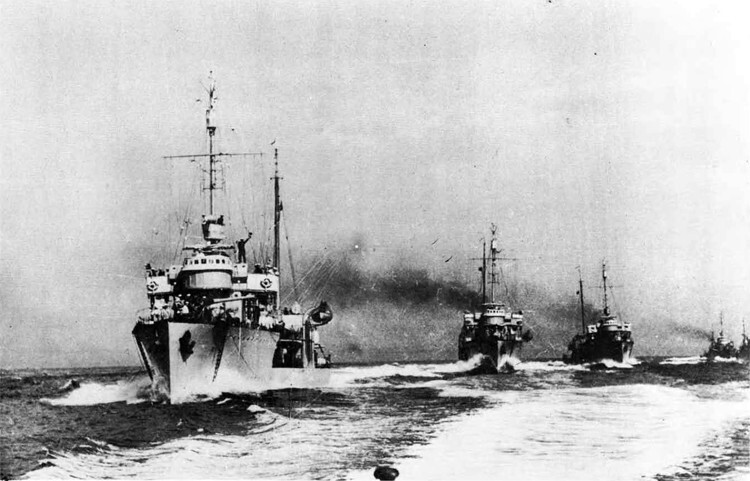

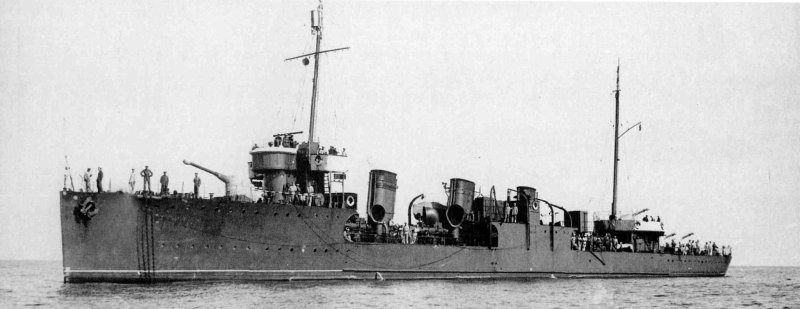

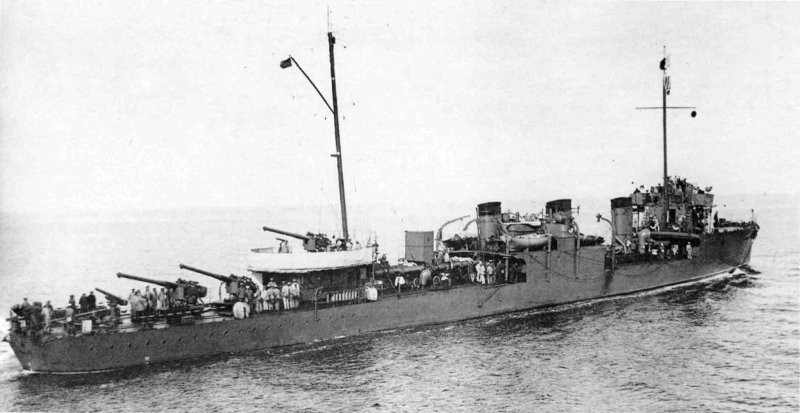

Особенности строительства и оснащения привели к тому, что корабли отличались друг от друга, хотя и незначительно. Длина миноносцев составляла 92,51-93,26 м, ширина — 9,05-9,07 м, осадка — 3,2-4,04 метра, а полное водоизмещение достигало 1773 тонн. Энергетическая установка мощностью 29000 л.с. состояла из пяти котлов Thornycroft и двух паровых турбин с прямым приводом Parsons, каждая из которых приводила в движение один гребной вал. Миноносцы должны были развивать максимальную скорость в 33 узла, но на практике показали около 27 узлов. Несмотря на равный запас топлива (330 тонн мазута), корабли сильно различались по дальности плавания: от 1560 морских миль на 18,5 узлах у «Незаможника» до 2050 морских миль при 19 узлах у «Железнякова».

Вооружение состояло из четырёх 102-мм орудий Обуховского завода, из которых одно находилось на баке, а остальные — на юте. В середине корпуса располагались четыре трёхтрубных 450-мм торпедных аппарата. Зенитное вооружение на первых кораблях серии состояло либо из двух 40-мм «пом-помов», либо такого же количества 57-мм орудий Гочкиса. Позднее устанавливалось только одно 76-мм орудие Лендера. Кроме того, на борт загружалось до 80 мин.

Миноносцы строились двумя сериями в Николаеве, на заводах «Руссуд» и «Наваль». В первую серию, заложенную в 1915-1916 году, входили эсминцы «Феодониси» (впоследствии — «Фидониси»), «Керчь», «Гаджибей», «Калиакрия» (потом «Дзержинский»), «Занте» (далее «Незаможный» и «Незаможник»), «Цериго», «Корфу» (в дальнейшем — «Петровский», «Железняков», «ПКЗ-62») и «Левкас» (впоследствии — «Шаумян»).

Во вторую серию, заложенную в 1916-1917 годах, вошли «Тенедос», «Хиос», «Родос», «Самос» и ещё восемь безымянных единиц. Все эти корабли были недостроены, поскольку в ходе Гражданской войны переходили из рук в руки. После её окончания средств на завершение постройки не нашлось, и все они были разобраны на металл.

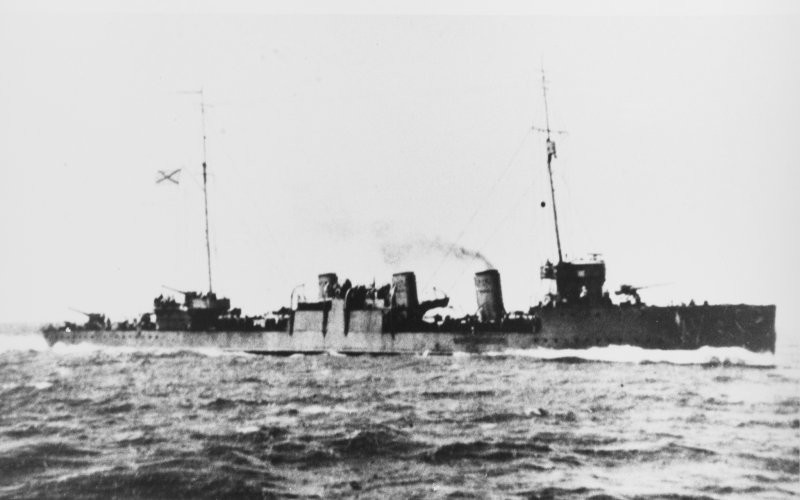

«Фидониси» вступил в строй уже после Февральской революции, 7 июня 1917 года. За июль-октябрь он совершил пять походов для минирования и отслеживания турецких коммуникаций. 16 декабря экипаж эсминца перешёл на сторону большевиков и поднял красный флаг. Спустя более чем неделю матрос-кочегар застрелил мичмана за сделанное замечание по поводу нерадивой работы. Этот эпизод многими историками считается первым проявлением Красного террора в Крыму. 28 декабря на Малаховом кургане экипажи миноносцев «Фидониси» и «Гаджибей» расстреляли всех своих офицеров.

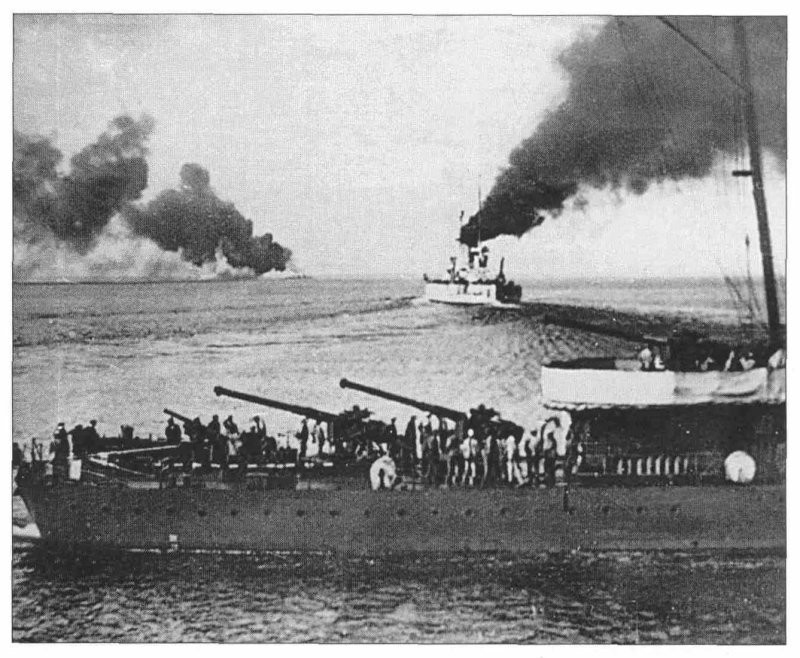

С января 1918 года «Фидониси» участвовал в установлении советской власти в Евпатории и Феодосии, а затем в подавлении антисоветских восстаний в Алуште и Феодосии. В мае он ушёл в Новороссийск, где 18 июня 1918 года был торпедирован миноносцем «Керчь» по приказу из Москвы, чтобы не допустить передачи «Фидониси» немцам по условиям мирного договора. Остов затопленного эсминца был обнаружен и частично разобран в 1964 году.

«Керчь» вступил в строй 27 июня 1917 года и совершил один боевой поход. С декабря его экипаж принимал участие в установлении советской власти в Ялте и Феодосии, после чего миноносец отбыл к устью Дуная для ведения боевых действий против Румынии. 1 мая 1918 года он прибыл в Новороссийск. Там он, как упоминалось выше, по приказу из Москвы потопил систершип «Федониси», а также линкор «Свободная Россия» (бывший «Императрица Екатерина Великая»). Затем корабль ушёл в Туапсе, где 19 июня был затоплен экипажем. Миноносец затонул дном вверх. В 1929 году его попытались поднять, но корпус корабля разломился. Среднюю часть «Керчи» всё же успешно подняли в 1932 году и работоспособные турбины передали городской электростанции. Остатки корабля продолжают лежать на глубине 27 м вблизи от входа в туапсинский порт.

«Гаджибей» вступил в строй 11 сентября 1917 года и в боевых действиях не участвовал. Его экипаж «отличился» особенно жестоким участием в Гражданской войне. После расстрела своих офицеров на Малаховом кургане матросы «Гаджибея» принимали участие в установлении советской власти в Ялте.

В апреле 1918 года миноносец прибыл к Алуште, где обстрелял сначала прибрежные поселения поднявших антибольшевистский мятеж крымских татар, а затем и сам город. 24 апреля десант из матросов «Гаджибея» высадился в Алуште и с особой жестокостью перебил восставших. 1 мая эсминец ушёл в Новороссийск, где 18 июня был затоплен экипажем. 6 декабря 1928 года его подняли и привели в Николаев для ремонта. Однако повреждения были слишком значительны. Корабль сдали на слом, а некоторые его механизмы использовали для ремонта систершипа «Петровский» (бывший «Корфу»).

«Калиакрия» вступил в строй в декабре 1917 года сразу в красный флот. Он принимал участие в установлении советской власти в Феодосии, после чего ушёл в Новороссийск и был затоплен экипажем. В 1925 году корабль подняли, в 1926 перевели в Николаев и переименовали в «Дзержинский». В 1927-1929 годах миноносец отремонтировали, после чего он стал флагманом 1-го дивизиона эсминцев. В 1933-1934 годах он прошёл капитальный ремонт.

С началом Великой Отечественной войны корабль эскортировал транспорты, а с августа по сентябрь 1941 года участвовал в обороне Одессы. С сентября 1941 года по март 1942 года он прошёл ремонт в Поти и вернулся в Крым. Во время обороны Севастополя «Дзержинский» 14 мая 1942 года вёз пополнение солдат из Новороссийска. В районе Севастополя из-за тумана корабль отклонился от курса, подорвался на советской мине, разломился и затонул. Погибло 158 членов экипажа и 110 (по другим данным 125) солдат, уцелело только 27 человек, включая командира миноносца.

Обломки «Дзержинского» были обнаружены в 2006 году украинскими археологами при участии океанолога Роберта Балларда в ходе поисков места гибели парохода «Армения».

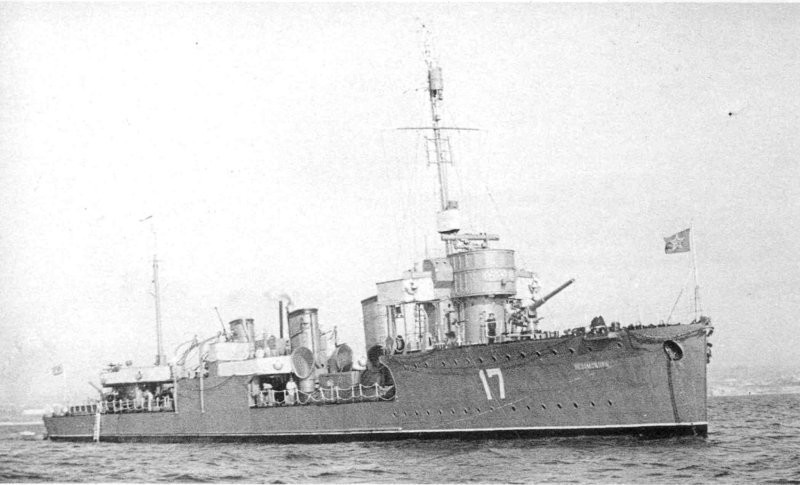

«Занте» в недостроенном состоянии был уведен в январе 1920 году белыми из Николаева в Одессу. В следующем месяце в шторм его выбросило на камни. В сентябре красные подняли полузатопленный миноносец с мели и вернули в Николаев. 7 ноября 1923 года под названием «Незаможный» он вступил в строй. В 1926 году корабль переименовали в «Незаможник», а в 1928-1929 и 1935-1936 годах провели капитальные ремонты.

С августа 1941 года эсминец участвовал в обороне Одессы, а с ноября — и Севастополя. 28-29 декабря он принимал участие в керченско-феодосийской десантной операции и вторым прорвался в обстреливаемый немцами порт Феодосии. Ведя ответный огонь, миноносец высадил весь десант и ушёл. После этого он прибыл в Поти на ремонт, продолжавшийся до марта 1942 года.

В феврале «Незаможник» принял участие в десантной операции у Евпатории, после чего до мая находился на кавказском побережье. При этом 14 октября и 20 декабря 1942 года в составе эскадры совершил набеги на Феодосию. В феврале 1943 года миноносец высадил десант на Малой земле, после чего ушёл на ремонт и больше в боевых действиях не участвовал.

За годы войны «Незаможник» сбил три самолёта и потопил немецкий танкер, за что и был награждён орденом Красного Знамени. В 1949 году его разоружили, превратили в мишень, а в начале 1950-х потопили.

«Цериго» заложили в 1915 году. В марте 1918 года на 93% готовности (не было установлено всё вооружение) его захватили немцы. Позднее миноносец перешёл к ВСЮР и был отбуксирован сперва в Одессу, а затем в Севастополь. При эвакуации белых из Крыма в Константинополь «Цериго» был взят на буксир и таким образом добрался до Бизерты. Там 29 декабря 1920 года он был интернирован французами вместе с остальным белым флотом. В 1923 году Белая армия продала его французам на металлолом, но в 1924 году Франция признала СССР и объявила корабль советской собственностью. Впрочем, Советы в конце 1920-х вновь продали его на металлолом и в 1934 году окончательно проржавевший «Цериго» был разобран на месте.

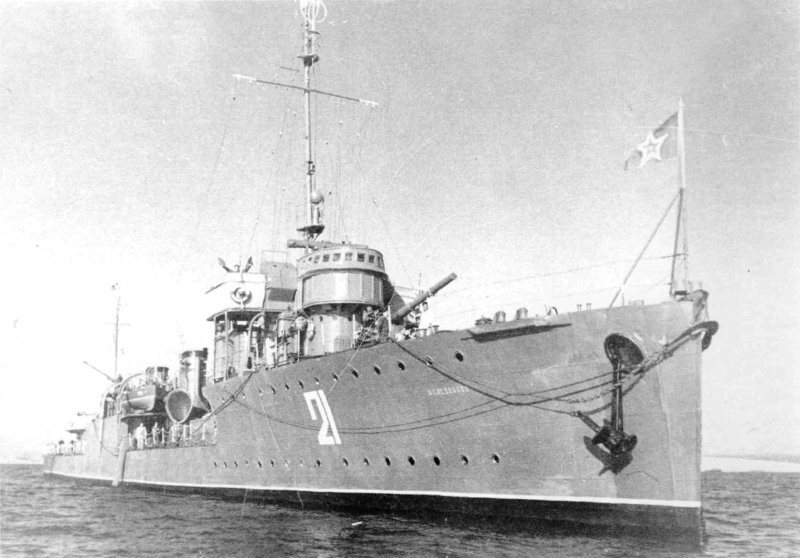

«Корфу» был заложен в 1915 году, но в 1918 году его постройка прервалась и была возобновлена только в ноябре 1923 года. 10 июня 1925 года корабль вступил в строй под именем «Петровский» и использовался для международных визитов. В 1930-1932 годах эсминец прошёл капитальный ремонт с заменой механизмов на поднятые с «Гаджибея». В 1939 году его переименовали в «Железняков». Корабль участвовал в обороне Одессы и Севастополя. В середине декабря 1941 года эсминец «Железняков» был передислоцирован в Новороссийск. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции эсминец 28-29 декабря участвовал в высадке десанта в порт Феодосии, где под шквальным огнём врага и ведя непрерывный ответный обстрел, вошёл в гавань и высадил десант. При этом, швартуясь, миноносец повредил себе форштевень, а в его корректировочный пост попал снаряд. В январе 1942 года «Железняков» участвовал в высадке десанта в Судаке, а в феврале 1942 года — в Евпатории.

После сдачи Севастополя эсминец принимал участие в обороне кавказского побережья. 4 февраля 1943 года он участвовал в высадке десанта на Малой земле, принимал участие в обстрелах Анапы. В 1945 году корабль наградили Орденом Красного Знамени. В 1947 году под тем же названием эсминец был передан ВМФ Болгарии. Болгары плохо обслуживали корабль и он со временем терял боеспособность. В 1948 году на борту «Железнякова» случился пожар. В конце концов, в сентябре 1949 года его вернули СССР. Эсминец стоял на приколе до 1953 года, когда его переделали в плавказарму. В 1956 году списали и её. В 1957 году корабль разобрали на металл в Поти.

«Левкас» также был недостроенным в течение долгого времени, но всё же в 1925 году вступил в строй с новым именем «Шаумян». В 1928-1930 и в 1935 году он прошёл капитальные ремонты и к началу войны входил в состав 1-го дивизиона эсминцев. Корабль участвовал в минных постановках, эскортировании транспортов и обороне Одессы. С начала ноября 1941 года он принимал участие в обороне Севастополя. 28-29 декабря 1941 года эсминец участвовал в высадке десанта в порту Феодосии в Керченско-Феодосийской операции, где первым под огнём немцев вошёл в порт и высадил на причалы весь имевшийся на борту десант (330 солдат, 2 орудия, 2 миномёта). В январе 1942 года «Шаумян» участвовал в высадке Судакского десанта, а в феврале — в демонстрации высадки десанта в Алуште.

3 апреля 1942 года в снегопад «Шаумян» шёл из Новороссийска в Поти, но из-за ошибки штурмана сел на мель в районе Геленджика. Сняться с неё не удалось, поэтому с корабля демонтировали часть механизмов и орудия, а сам он со временем был разрушен штормами и немецкой авиацией. После войны остатки корпуса пустили на металлолом.

Несмотря на весьма хорошие перспективы, эскадренные миноносцы типа «Фидониси» так и не проявили себя в первую очередь ввиду разрухи и неопределённости в начавшейся Гражданской войне. Многие из них были либо недостроены, либо не успели принять участие в боевых действиях Первой мировой. Всего лишь несколько смогли дожить до Второй мировой войны, но к тому времени они были уже полностью устаревшими, хотя и использовались по максимуму их возможностей.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

- Как выжить при атомном взрыве: британцев готовят к войне с Россией

- 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

- Сражался в неравном бою до самого конца. История сторожевика «Пассат»

- Скончался сын маршала Семёна Будённого

- 10 суеверий, которые были популярны в СССР, но остаются актуальными и в наше время