4337

2

Александр Солженицын известен читателю своими произведениями «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Один день Ивана Денисовича» и другими.

А появился на наши голову сей писатель, благодаря Хрущёву, для которого СоЛЖЕницын (даже в самой фамилии присутствует слово «ложь») стал очередным инструментом для расправы со сталинским прошлым, и не более.

А появился на наши голову сей писатель, благодаря Хрущёву, для которого СоЛЖЕницын (даже в самой фамилии присутствует слово «ложь») стал очередным инструментом для расправы со сталинским прошлым, и не более.

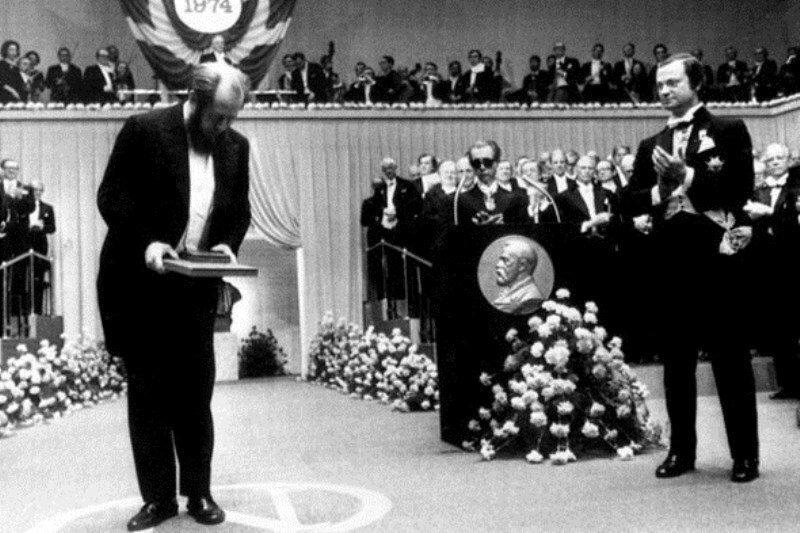

Первопроходцем «художественной» лжи о Сталине (при личной поддержке Хрущёва) явился возведённый в ранг Нобелевского лауреата по литературе бывший лагерный стукач Солженицын чьи книги массовыми тиражами издавались в период «перестройки» по указанию предательского руководства страны для уничтожения СССР.

Вот что пишет сам Хрущёв в своих мемуарах:

"Я горжусь, что в своё время поддержал одно из первых произведений Солженицына… Биографии Солженицына я не помню. Мне докладывали раньше, что он долгое время сидел в лагерях. В упоминаемой повести он исходил из собственных наблюдений. Прочёл я её. Тяжёлое она оставляет впечатление, волнующее, но правдивое. А главное, вызывает отвращение к тому, что творилось при Сталине…. Сталин был преступником, а преступников надо осудить хотя бы морально. Самый сильный суд — заклеймить их в художественном произведении. Почему же, наоборот, Солженицына сочли преступником?"

Почему? Потому что антисоветский графоман Солженицын оказался редкой находкой для Запада, которому поспешили в 1970 году (при том, данный год был выбран неслучайно — год 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, как очередной выпад в сторону СССР) незаслуженно присудить автору «Ивана Денисовича» Нобелевскую премию в области литературы — факт беспрецедентный. Как пишет Александр Шабалов в книге «Одиннадцатый удар товарища Сталина», Солженицын Нобелевскую премию вымаливал, заявляя:

"Мне эту премию надо, как ступень в позиции, в битве! И чем быстрее получу, тем твёрже стану, тем крепче ударю!"

Вот что пишет сам Хрущёв в своих мемуарах:

"Я горжусь, что в своё время поддержал одно из первых произведений Солженицына… Биографии Солженицына я не помню. Мне докладывали раньше, что он долгое время сидел в лагерях. В упоминаемой повести он исходил из собственных наблюдений. Прочёл я её. Тяжёлое она оставляет впечатление, волнующее, но правдивое. А главное, вызывает отвращение к тому, что творилось при Сталине…. Сталин был преступником, а преступников надо осудить хотя бы морально. Самый сильный суд — заклеймить их в художественном произведении. Почему же, наоборот, Солженицына сочли преступником?"

Почему? Потому что антисоветский графоман Солженицын оказался редкой находкой для Запада, которому поспешили в 1970 году (при том, данный год был выбран неслучайно — год 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, как очередной выпад в сторону СССР) незаслуженно присудить автору «Ивана Денисовича» Нобелевскую премию в области литературы — факт беспрецедентный. Как пишет Александр Шабалов в книге «Одиннадцатый удар товарища Сталина», Солженицын Нобелевскую премию вымаливал, заявляя:

"Мне эту премию надо, как ступень в позиции, в битве! И чем быстрее получу, тем твёрже стану, тем крепче ударю!"

И, действительно, имя Солженицына стало знаменем диссидентского движения в СССР, сыгравшего в своё время огромную негативную роль в деле ликвидации советского социалистического строя. А большинство его опусов впервые увидели свет «за бугром» при поддержке «Радио Свобода», русского отдела Би-Би-Си, Голоса Америки, Немецкой волны, Русского отдела Госдепа, отдела агитации и пропаганды Пентагона, информационного управления британского МИ.

После того, как он сделал своё чёрное дело, его отправили обратно в разрушенную либералами Россию. Потому что такие предатели даже врагам не нужны. Где он брюзжал с видом «пророка» по Российскому телевидению со своим «обличающим» мафиозный ельцинский режим «особым мнением», которое уже никого не интересовало и абсолютно ничего уже не могло изменить.

Почти на протяжении 20 лет российские либеральные министры и чиновники открыто в лицо называли Солженицына великим русским писателем. И он даже для приличия ни разу не возразил этому. Равно он не протестовал против титулов «Лев Толстой ХХ века» и «Достоевский ХХ века». Сам себя Александр Исаевич скромно именовал «Антилениным».

Правда, подлинный титул «великий писатель» у нас в России присваивался только Временем. И, судя по всему, Время уже вынесло свой приговор. Любопытно, что жизнь Толстого, Достоевского, Чехова известна литературоведам и историкам достаточно хорошо. И если они о чём-то спорят, то по некоторым моментам.

Читатель без труда может узнать за что, когда и как подвергались правительственным репрессиям наши писатели. Когда и какими тиражами издавались их книги. Каков был реальный успех (продаваемость) этих книг. Какой авторы получали гонорар. На какие средства, к примеру, Чехов купил усадьбу Мелихово. Ну, а жизнь Солженицына — это скандалы, эпатаж, триумфы и море белых пятен, причём именно в самых поворотных моментах его биографии.

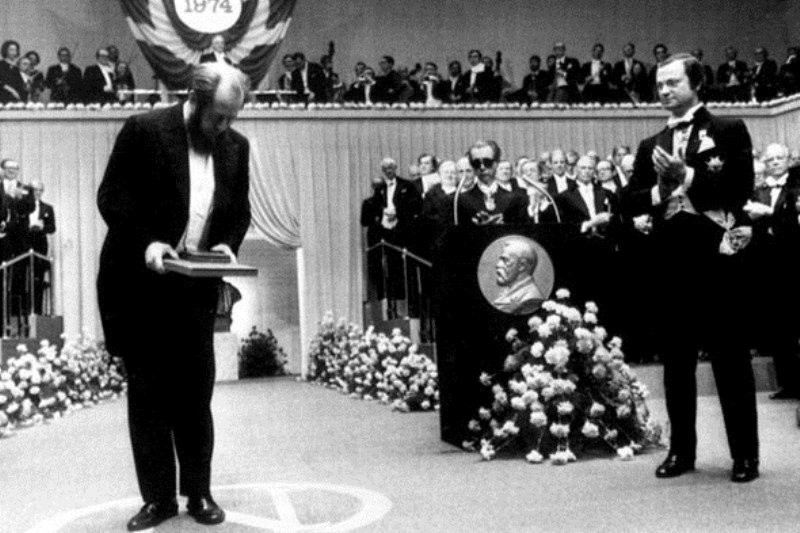

Но вот Солженицын в 1974 году оказывается не где-нибудь, а в Швейцарии, и тут же в апреле 1976 года — в США. Ну, в «свободном мире» можно не таиться от публики и журналистов. Но и там жизнь Солженицына известна лишь фрагментами. Вот, к примеру, летом 1974 года на гонорары от «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» для помощи политическим заключенным в СССР (посылки и денежные переводы в места заключения, легальная и нелегальная материальная помощь семьям заключённых).

«Архипелаг» был издан тиражом 50 тысяч экземпляров. Советские СМИ в то время острили по поводу неликвидных залежей книг Солженицына в книжных магазинах Запада. Одним из секретов Солженицына и ЦРУ является соотношение проданных к числу уничтоженных экземпляров книг Солженицына.

Ну, ладно, предположим, что все 50 тысяч были проданы. Но каков же был гонорар? Неизвестно.

Любопытно, что в США в конце ХХ века придумали аналог советского «Союза писателей» с его литфондом. То есть писатель где-то преподает — в университетах или в каких-то учебных центрах для начинающих писателей. Таким образом идёт «подкормка» тех, кто пишет угодные западным государствам и бизнесу труды.

После того, как он сделал своё чёрное дело, его отправили обратно в разрушенную либералами Россию. Потому что такие предатели даже врагам не нужны. Где он брюзжал с видом «пророка» по Российскому телевидению со своим «обличающим» мафиозный ельцинский режим «особым мнением», которое уже никого не интересовало и абсолютно ничего уже не могло изменить.

Почти на протяжении 20 лет российские либеральные министры и чиновники открыто в лицо называли Солженицына великим русским писателем. И он даже для приличия ни разу не возразил этому. Равно он не протестовал против титулов «Лев Толстой ХХ века» и «Достоевский ХХ века». Сам себя Александр Исаевич скромно именовал «Антилениным».

Правда, подлинный титул «великий писатель» у нас в России присваивался только Временем. И, судя по всему, Время уже вынесло свой приговор. Любопытно, что жизнь Толстого, Достоевского, Чехова известна литературоведам и историкам достаточно хорошо. И если они о чём-то спорят, то по некоторым моментам.

Читатель без труда может узнать за что, когда и как подвергались правительственным репрессиям наши писатели. Когда и какими тиражами издавались их книги. Каков был реальный успех (продаваемость) этих книг. Какой авторы получали гонорар. На какие средства, к примеру, Чехов купил усадьбу Мелихово. Ну, а жизнь Солженицына — это скандалы, эпатаж, триумфы и море белых пятен, причём именно в самых поворотных моментах его биографии.

Но вот Солженицын в 1974 году оказывается не где-нибудь, а в Швейцарии, и тут же в апреле 1976 года — в США. Ну, в «свободном мире» можно не таиться от публики и журналистов. Но и там жизнь Солженицына известна лишь фрагментами. Вот, к примеру, летом 1974 года на гонорары от «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» для помощи политическим заключенным в СССР (посылки и денежные переводы в места заключения, легальная и нелегальная материальная помощь семьям заключённых).

«Архипелаг» был издан тиражом 50 тысяч экземпляров. Советские СМИ в то время острили по поводу неликвидных залежей книг Солженицына в книжных магазинах Запада. Одним из секретов Солженицына и ЦРУ является соотношение проданных к числу уничтоженных экземпляров книг Солженицына.

Ну, ладно, предположим, что все 50 тысяч были проданы. Но каков же был гонорар? Неизвестно.

Любопытно, что в США в конце ХХ века придумали аналог советского «Союза писателей» с его литфондом. То есть писатель где-то преподает — в университетах или в каких-то учебных центрах для начинающих писателей. Таким образом идёт «подкормка» тех, кто пишет угодные западным государствам и бизнесу труды.

А вот Солженицын, в отличие от Евтушенко и многих других, нигде не преподавал. Тем не менее, в 1976 году он приобрёл дорогое поместье площадью 50 акров (!) в штате Вермонт. Вместе с поместьем был куплен большой деревянный дом с мебелью и прочим оборудованием. Рядом Солженицын возводит «для работы» большой трёхэтажный дом и ещё ряд строений.

Сыновья Солженицына учатся в дорогих частных школах. Александр Исаакович (будем уже правильно его именовать) содержит большой штат прислуги (!) и охранников. Естественно, их число и оплата неизвестны, если не засекречены. Однако некоторые очевидцы видели в его квартире в Швейцарии круглосуточно дежуривших двух чемпионов по каратэ.

Но, может, Солженицыну помогали богатые русские эмигранты? Нет! Наоборот, он помогает всем сам, основывает фонды, содержит газеты, как, например, «Наша страна» в Буэнос-Айресе.

1970 год. Нобелевская премия присуждена А.Солженицыну — «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Для сравнения, Михаил Шолохов, удостоенный Нобелевской премии по литературе, в 1965 году получил 62 тыс. долларов (при этом известно на что он потратил — на обустройство родной станицы Вёшенской). Этого не хватит даже на покупку поместья и постройку дома. И бизнесом Александр Исаакович вроде не занимался. Так и жил наш «новый Толстой» без Ясной поляны и Михайловского, но куда богаче Льва Николаевича и Александра Сергеевича. А теперь в школах между портретами Пушкина, Толстого и Достоевского вешают портреты Солженицына. А не пойти ли нам ещё дальше и повесить в классах портреты Гришки Отрепьева, гетмана Мазепы и генерала Власова (последнего А.Солженицын считал героем)?

Солженицын честно отработал свои 30 серебрянников за ложь, благодаря которой многие советские люди стали ненавидеть своё прошлое и своими руками уничтожили свою страну. Народ без прошлого — отброс на своей земле. И в создании такой ситуации большую ответственность берут на себя творческие люди, разобщающие народ, препятствующие ему восстать из пепла. России же нужны создатели новых русских смыслов, а не добровольные труженики мусорных свалок, копающие и раскладывающие по двум кучкам русскую историю. Солженицын не стал таким создателем. Будто не понимает, что избивая СССР, бьёт и по русскому народу.

Сыновья Солженицына учатся в дорогих частных школах. Александр Исаакович (будем уже правильно его именовать) содержит большой штат прислуги (!) и охранников. Естественно, их число и оплата неизвестны, если не засекречены. Однако некоторые очевидцы видели в его квартире в Швейцарии круглосуточно дежуривших двух чемпионов по каратэ.

Но, может, Солженицыну помогали богатые русские эмигранты? Нет! Наоборот, он помогает всем сам, основывает фонды, содержит газеты, как, например, «Наша страна» в Буэнос-Айресе.

1970 год. Нобелевская премия присуждена А.Солженицыну — «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Для сравнения, Михаил Шолохов, удостоенный Нобелевской премии по литературе, в 1965 году получил 62 тыс. долларов (при этом известно на что он потратил — на обустройство родной станицы Вёшенской). Этого не хватит даже на покупку поместья и постройку дома. И бизнесом Александр Исаакович вроде не занимался. Так и жил наш «новый Толстой» без Ясной поляны и Михайловского, но куда богаче Льва Николаевича и Александра Сергеевича. А теперь в школах между портретами Пушкина, Толстого и Достоевского вешают портреты Солженицына. А не пойти ли нам ещё дальше и повесить в классах портреты Гришки Отрепьева, гетмана Мазепы и генерала Власова (последнего А.Солженицын считал героем)?

Солженицын честно отработал свои 30 серебрянников за ложь, благодаря которой многие советские люди стали ненавидеть своё прошлое и своими руками уничтожили свою страну. Народ без прошлого — отброс на своей земле. И в создании такой ситуации большую ответственность берут на себя творческие люди, разобщающие народ, препятствующие ему восстать из пепла. России же нужны создатели новых русских смыслов, а не добровольные труженики мусорных свалок, копающие и раскладывающие по двум кучкам русскую историю. Солженицын не стал таким создателем. Будто не понимает, что избивая СССР, бьёт и по русскому народу.

Источник:

Ссылки по теме:

- Детские мечты о будущей профессии: сейчас и 30 лет назад

- 10 кинорежиссёров-легенд советского кинематографа

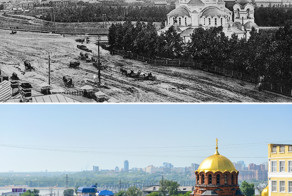

- Новосибирск. Тогда и сейчас

- Как Хрущев 55 лет назад привез из США «советскую столовую»

- Советский Союз глазами иностранных туристов в годы оттепели

реклама

"СоЛЖЕницын (даже в самой фамилии присутствует слово «ложь»)" ну а это просто стыдно писать

"О мёртвых либо хорошо, либо ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ"

Что касается личности самого Солженицына - уехать на зону за критику Сталина в ЛИЧНОЙ переписке - это [мат], есть с чего обозлиться.

1. Написание писем, заведомо известного последствия для написавщего. Зачем?

2. Зачем он писал их не одному кому-то, а сразу всем своим знакомым?

Выводов два. 1. Идиот. 2. Провокатор. Раз он не идиот, значит провокатор. Что он провоцировал? Статью за антисоветщину. Если её получить только как индивидуально разложившийся элемент, то срок небольшой. Если представить это как круг единомышленников, то десятка.

Зачем?

Идёт война. Время от времени, даже такая штабная крыса, как соЛЖЕницин ссытся по ночям от страха быть убитым. Что нужно сделать, чтобы увели с фронта? Погибнуть, либо стать инвалидом. Самострел не канает. Другие варианты слишком рисковые, можно и вправду подохнуть. Остаётся другой вариант, сесть за что-нибудь. Вот он и выбрал самый простой и верный способ, оболгать и оскорбить верховного главнокомандующего во время войны в пользу противника.

Чтобы дали побольше, он сдал себя сам при помощи переписки со знакомыми, о которых он не задумывался, хотят ли они сесть в тюрьму вместе с ним. В итоге, на лицо подонок и трус, который даже просто дезертировать боится. Он решил переждать войну на зоне, в качестве политического, чтобы со всеми поладить.

На зоне, гражданин соЛЖЕницин заделался стукачком, о чём прямо писал в своих писаниях.

Отсидев и переждав всю тяжесть военных и послевоенных лет, эта крыса возвращается и начинает свою творческую деятельность. Опять же, построенную на лжи. Потом 20-й съезд и всё так удачно для него складывается, что получает (скорее всего через агентурную сеть в СССР) предложение стать мучеником на Родине и дисседентом на Западе. Чего собственно он и добмвался.

Остальное написано в посте. Точно, лаконично, и главное, это правда, которую невозможно скрыть. Время всё расставит на свои места. И эта тварь получит от потомков по заслугам. А пока это только начало. Мои сыновья будут знать правду о нём из моих уст. А значит, высеры егг обожателей, для них, не будут иметь никакого значения.

Первые 22 года жизни прошли на Васильевском острове. Весной 1930 года окончил школу с физико-математическим уклоном и поступил на акробатическое отделение Ленинградского эстрадно-циркового техникума. При поступлении одолжил документы у брата и поступил как Борис Жжёнов. Впоследствии данный факт признал, но это ему простили.

В цирке его заметили работники кино. Пригласили сниматься на «Ленфильм» и предложили главную роль тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя» (1932). После этого в 1932 году Георгий Жжёнов оставил цирковую карьеру и поступил на киноотделение в Ленинградский техникум сценических искусств, который окончил в 1935 году. Преподавателем Жжёнова был кинорежиссёр С. А. Герасимов. До окончания техникума успел сняться в нескольких фильмах: «Наследный принц Республики», «Золотые огни», «Комсомольск» и «Чапаев» в сцене с Б. А. Бабочкиным.

Репрессии[править | править вики-текст]

Фото из личного дела заключённого

Г. С. Жжёнова. 1938 год

После убийства С. М. Кирова был исключён из института старший брат Борис за то, что он не вышел на траурную демонстрацию. Борис Жжёнов год обивал пороги прокуратуры, протестуя против несправедливого решения, после чего был восстановлен в правах студента, и вернулся в Ленинград. Однако в декабре 1936 года ему принесли повестку с вызовом в НКВД, откуда он уже не вернулся. В 1937 году его осудили на 7 лет за "антисоветскую деятельность" Семью выслали в Казахстан, Борис погиб в Воркуте, во время войны. Георгий Жжёнов проявил упрямство, отказался от высылки и был арестован, но по ходатайству С. А. Герасимова был освобождён и отправлен на киностудию «Ленфильм».

Во время съёмок картины «Комсомольск» (1938) Георгий Жжёнов выехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре. Во время поездки, в поезде, познакомился с американским дипломатом, ехавшим во Владивосток для встречи деловой делегации. Это знакомство заметили работники кино, что послужило поводом для его обвинения в шпионской деятельности. 4 июля 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Этапирован на Колыму 5 ноября 1939 года.

« Когда срок заключения подошёл к концу, Жжёнова вызвали к начальству и вручили официальную бумагу с гербом — распишитесь в том, что ознакомлены с постановлением о дополнительном сроке, ещё 21 месяц лагерей[2]. »

Будучи в заключении, с 1944 года начал выступать на сцене Магаданского музыкально-драматического театра им. М. Горького[3], в главной роли дебютировал в спектакле «У стен Ленинграда» В. Вишневского[4]. Освободился 16 марта 1945 года и продолжал актёрскую работу по вольному найму. 27 декабря 1946 года уволился и выехал на «материк»[5].

Ссылка в Норильск[править | править вики-текст]

По ходатайству Сергея Герасимова Жжёнов был отправлен на Свердловскую киностудию, но в 1948 году студию закрыли. В столице Жжёнову жить было запрещено, и он устроился в драмтеатр в Павлове-на-Оке.

В 1949 году он был снова арестован и сослан в Норильск, где до 1953 года проработал в Норильском Заполярном театре драмы. За годы работы в Норильском театре Жжёнов познакомился с И. М. Смоктуновским и был его партнёром по сцене.

Ленинград[править | править вики-текст]

В 1955 году Георгий Жжёнов был полностью реабилитирован. Вернулся в Ленинград и стал работать актёром в Ленинградском областном драматическом театре. Вскоре был снова тарифицирован киноактёром на «Ленфильмe» и стал работать в кино. B 1960 году поступил на службу в Театр имени Ленсовета.

Москва[править | править вики-текст]

Памятник на Новодевичьем кладбище Москвы

В 1968 году переехал в Москву и поступил на службу в Театр имени Моссовета.

За годы творческой деятельности сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Умер Георгий Жжёнов 8 декабря 2005 года на 91-м году жизни в Москве от рака лёгких. Отпевание было совершено в московском Сретенском монастыре 10 декабря[6]. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

На доме, где в 1972—2005 гг. жил Г. С. Жжёнов (Зоологическая ул., 12, корп. 2), в 2010 году была установлена мемориальная доска.- И ПРЕДЪЯВ НЕ КИДАЛ!!! И умер ЛЮБИМЫМ АКТЕРОМ!!!

Это не совсем только имперское величие любой ценой.

Может кто-то мечтает видеть на своей родине свободу слово и мысли?

Ну хотя бы в масштабах кровавого царского режима?

Чего же строем всем ходить-то?

А кто его не читал, тот и будет его защищать - в чём убеждался неоднократно.

На самом деле жил человек в своей эпохе, жил в противоречивой такой, жил сложно, пострадал, был гоним и не нам его судить

Прямо скажу - фигнёй страдал.

Так нет же! Везли за тридевять земель, одежду для них, инструменты, тачки, строили бараки, ограждения. Завозили продовольствие для ЗК и для охраны. Набирали охрану, зарплату с надбавками ей платили...

И всё ради чего? Чтобы ЗК "...через 2 недели <...> - в больницу, в инвалидскую бригаду и на погост..."

И это при плановом советском хозяйстве?!

Повторю - не несите бред.

И на будущее - обвинияя людей в несении бреда, потрудитесь хоть немного изучить тему... )

Я не хочу вас в чем то переубеждать или показаться умнее... Вы считаете, что на Колыме был санаторий, я считаю, что там была проклятая мясорубка

Дай Бог, чтобы я ошибалась, а Шаламов, СоЛЖЕницын и еще многие из сидельцев оказались лжецами..

ЭТО слишком ужасно, чтобы было правдой, давайте так и думать...

В принципе, может и Освенцима никогда не было, кто знает, невозможно чтобы в таких условиях было столько выживших...

А "Колымские рассказы" я читал...

И жил 11 лет на Колыме, в пос. Зырянка Верхнеколымского района, Якутской АССР.

Слышал разговоры выживших и оставшихся там доживать.

В Магадане был на экскурсии. По Колыме видел, - и ходил по ним! несколько старых, заброшенных лагерей.

Поделитесь пожалуйста вашим источником знаний о данном вопросе. Надеюсь только, что это не "Архипелаг Гулаг" Солженицына.

Не будут его изучать в школах. Даже проходить не будут. Даже просто мимо проходить...