731

34

Посетил очень интересное село Заозерье. Много раз проезжал по трассе Калязин - Углич и видел указатель на это село, но как-то не думал, что за ним может скрываться. А тут попалась мне статья про один красивый домик в этом селе и решил я туда съездить, попутно и грибов пособирать.

Не знаю, проезжая ли та дорога от трассы Углич - Калязин, потому решил не рисковать и поехал через Нагорье. Скажу сразу, масштабы села произвели на меня впечатление и я решил покопаться и разобраться, откуда вроде бы в глуши такое богатство. В селе много больших двухэтажных кирпичных домов, какие обычно строят в городах, две больших церкви, большая площадь.

Наличие достаточно большого числа краеведческих статей о Заозерье стало для меня приятным сюрпризом. Более того, первая краеведческая работа «Летопись села Заозерья» была написана ещё в 1913 году настоятелем местного Казанского храма Михаилом Арсеньевичем Миролюбовым.

Наличие достаточно большого числа краеведческих статей о Заозерье стало для меня приятным сюрпризом. Более того, первая краеведческая работа «Летопись села Заозерья» была написана ещё в 1913 году настоятелем местного Казанского храма Михаилом Арсеньевичем Миролюбовым.

Первое упоминание о селе Заозерье относится к 1483-му году. В грамоте последнего тверского князя Михаила Борисовича, по которой он передаёт земли волости Верхняя Жабня Троицкому Калязинскому монастырю, упоминается дорога на Заозерьице. Неслучайно упомянута эта дорога. Вероятно, она соединяла калязинскую Троицкую слободу и монастырь с этими местами. А село уже в то время было заметным населённым пунктом. Встречается упоминание о селе Заозерье и в духовной грамоте великого московского князя Ивана III (1505 год), где называется «Заозерьицем». Возможно, такая уменьшительная форма говорит о том, что село ещё не слишком крупное, но всё же это было село. Долгое время село относилось к землям Переславского княжества, затем уезда. К Угличскому уезду Ярославской губернии оно было отнесено при губернских реформах Екатерины.

Заозерье назвали так потому, что за его восточной окраиной в низине находится небольшое Терпенское озеро. Близ него находится деревня Терпенка. Топоним Заозерье достаточно распространён в нашей стране. Рядом, в Калязинском районе находится село Запрудье, образование имени которого тоже весьма понятно, равно как и с некоторыми другими местными топонимами.

Заозерье назвали так потому, что за его восточной окраиной в низине находится небольшое Терпенское озеро. Близ него находится деревня Терпенка. Топоним Заозерье достаточно распространён в нашей стране. Рядом, в Калязинском районе находится село Запрудье, образование имени которого тоже весьма понятно, равно как и с некоторыми другими местными топонимами.

×

За озером село находится если смотреть со стороны Ростова и Переславля, а это указывает на основное направление движения от Ростовского и Переславского княжества в сторону Калязина. Возникновение села обусловлено многими причинами: если посмотреть на географическую карту, то города и такие крупные сёла расположены на расстоянии двадцати пяти – тридцати километров друг от друга. Это то расстояние, которое по пересечённой местности мог преодолеть путник за день или всадник за полдня. И, как правило, такие сёла становились "столицами" волостей, станов. Как раз на расстоянии дневного перехода от Заозерья находятся: к северу - Ильинское, к югу - Нагорье, к западу - Калязин. Дороги, расходящиеся от Заозерья напоминают вылетные магистрали Москвы в миниатюре. Основной товар, который перевозился по этим дорогам - это хлеб. Везли его из Ополья к Волге, а дальше в Новгород, Вологду. Долгое время мимо Заозерья шла основная дорога из Москвы в Углич. Но после строительства дороги Калязин - Углич основной трафик переместился туда.

По дороге из Переславля шли на Калязин войска Яна Сапеги. Именно в этих краях в 1610-м году Сапега потерпел первое поражение от новгородского ополчения и шведских наёмников под предводительством Скопина-Шуйского.

Сохранились фрагменты дороги, вымощенной булыжником.

По дороге из Переславля шли на Калязин войска Яна Сапеги. Именно в этих краях в 1610-м году Сапега потерпел первое поражение от новгородского ополчения и шведских наёмников под предводительством Скопина-Шуйского.

Сохранились фрагменты дороги, вымощенной булыжником.

У богатства села оказалось несколько источников - торговля, промышленность, сельское хозяйство, отхожий промысел. Вот о них я расскажу немного.

Торговля имела разную форму. Во-первых, торговля непосредственно в селе на Базарной площади. Во-вторых - оптовая торговля, которой занимались местные купцы. Ну и своеобразный вид торговли, которой занимались местные "маяки". Пересказывать я не буду, а порекомендую посмотреть замечательный фильм про этот вид "бизнеса". Конечно, маяки не только дурили девушек-простушек, но и за день могли намотать пешком 50 километров от одного села к другому.

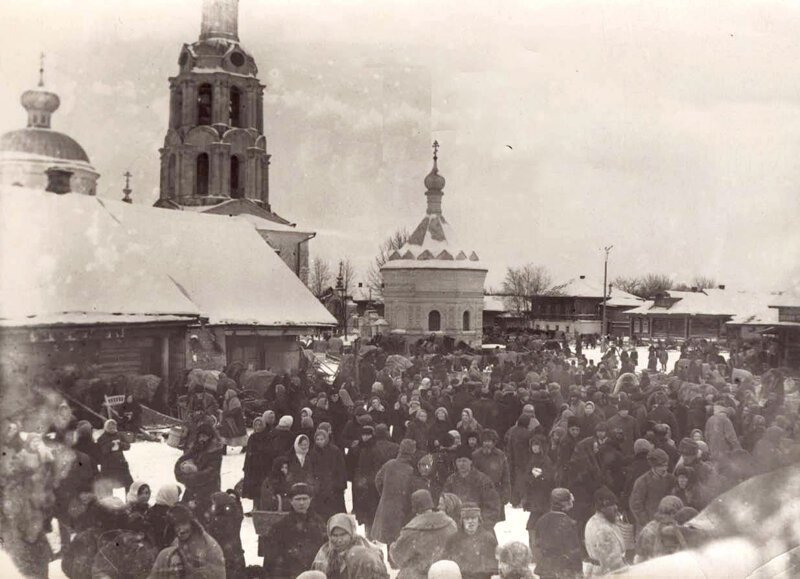

Базарная площадь делилась на три части — лесную, конную и «просто базар». Значительную часть площади занимали деревянные торговые ряды. Базарные дни были по субботам. Здесь же проводились годовые ярмарки по субботам перед Троицей. Заозерский базар не уступал по масштабу угличскому, но специализация была более сельскохозяйственная. Традиции «базарных дней» сохранились и до нашего времени. Но сейчас субботний базар проводится в Нагорье. Не знаю, бывает ли базар в Заозерье, но наверняка торговцы приезжают, площадь для базара подходящая.

По понедельникам и четвергам базары проводились в Калязине, в понедельник — в Нерли. В Ильинском и Семендяево тоже устраивались базары. Заозерцы выставляли на продажу свою продукцию - серпы, косы, льняные холсты, рассаду. Здесь же на площади и в её окрестностях были и трактиры, и чайные, и постоялые дворы. Были и лавки, работавшие каждый день. Уже в 17-м веке в селе было 6 лавок.

Кроме этого, местные купцы занимались скупкой и переправкой в столицу яиц, мяса, льна, льняного холста. Из заозерских крестьян вышло немало купцов (считавшихся угличскими): Ореховы, Оношины, Ермолаевы. Они строили себе в Заозерье большие дома, которые сохранились на центральной площади и заозерских улицах.

Базарная площадь, но уже без деревянных торговых рядов. Дерево, увы, не долговечно. Но сохранилось несколько кирпичных торговых зданий..

Торговля имела разную форму. Во-первых, торговля непосредственно в селе на Базарной площади. Во-вторых - оптовая торговля, которой занимались местные купцы. Ну и своеобразный вид торговли, которой занимались местные "маяки". Пересказывать я не буду, а порекомендую посмотреть замечательный фильм про этот вид "бизнеса". Конечно, маяки не только дурили девушек-простушек, но и за день могли намотать пешком 50 километров от одного села к другому.

Базарная площадь делилась на три части — лесную, конную и «просто базар». Значительную часть площади занимали деревянные торговые ряды. Базарные дни были по субботам. Здесь же проводились годовые ярмарки по субботам перед Троицей. Заозерский базар не уступал по масштабу угличскому, но специализация была более сельскохозяйственная. Традиции «базарных дней» сохранились и до нашего времени. Но сейчас субботний базар проводится в Нагорье. Не знаю, бывает ли базар в Заозерье, но наверняка торговцы приезжают, площадь для базара подходящая.

По понедельникам и четвергам базары проводились в Калязине, в понедельник — в Нерли. В Ильинском и Семендяево тоже устраивались базары. Заозерцы выставляли на продажу свою продукцию - серпы, косы, льняные холсты, рассаду. Здесь же на площади и в её окрестностях были и трактиры, и чайные, и постоялые дворы. Были и лавки, работавшие каждый день. Уже в 17-м веке в селе было 6 лавок.

Кроме этого, местные купцы занимались скупкой и переправкой в столицу яиц, мяса, льна, льняного холста. Из заозерских крестьян вышло немало купцов (считавшихся угличскими): Ореховы, Оношины, Ермолаевы. Они строили себе в Заозерье большие дома, которые сохранились на центральной площади и заозерских улицах.

Базарная площадь, но уже без деревянных торговых рядов. Дерево, увы, не долговечно. Но сохранилось несколько кирпичных торговых зданий..

Ресторан-магазин Ермолаева 1911-го года постройки. Крепкие краснокирпичные стены зачем-то покрасили белой краской.

Натуральный цвет остался на фасаде, выходящем во двор.

Дом купца Дерунова. Недавно он тоже стоял белым, при ремонте его перекрасили в чрезмерно яркий цвет.

Дом купцов Оношиных. Достаточно просто, но солидно.

Дом купцов Ореховых - почётных граждан села на Калязинской улице. Сейчас в нём отделение Сбербанка и местная администрация.

С этой стороны явно была какая-то пристройка.

Ещё один солидный дом. Не знаю кому принадлежал.

Кузнечный промысел — основа «промышленности» села. Ввиду высокой пожароопасности производства кузни устраивали на окраине села, там образовалась целая кузнечная слобода, о которой сейчас напоминают три Кузнечные улицы. Специализация местных кузнецов — косы и серпы. В год выделывалось до 20000 кос и 5000 серпов.

В качестве материалов использовалась английская сталь фирмы Скотта, получали её от петербургской фирмы «Растеряева», и демидовская отечественная сталь, полосовое железо. Поставками стали занимались как кашинские купцы, так и заозерские — Василий Оношин и Гавриил Синюхин. Косы и серпы из Заозерья продавались во все соседние губернии. Кроме кос выковывали ещё и материалы для строительства — петли для ворот, стяжки для кирпичной кладки, гвозди, решётки на окна. Кузнечный промысел был кустарным и процветал до тех пор, пока не началось серийное фабричное производство тех же кос, которые выходили хоть и похуже качеством, зато гораздо ниже по цене.

Кроме кузнечного производства в Заозерье было и кожевенное. Сперва были небольшие кустарные мастерские по выделке кож, в 1865-м существовало уже 6 кожевенных заводов, в их числе один, принадлежавший купцу Орехову выделывал до 5000 шкур в год. Здесь же из выделанных кож шили сапоги и другую обувь, которые продавали в базарные и ярмарочные дни. Если учесть, что и скот выращивался в этой же волости, получался полный цикл производства.

Два маслобойных завода, два кирпичных, надомное холщовое производство, водяная и ветряная мельницы дополняли промышленный набор. Были и столярные мастерские. В Заозерье резали деревянные иконостасы для многих церквей Ярославской губернии.

В Кузнечной слободе ничего примечательного я не нашёл, но это, скорее всего, из-за того, что тогда не знал что и где надо искать.

И маслобойни, и льноткачество обеспечивалось сырьём окрестных полей. Земля здесь не сильно плодородная, хлеб на ней хоть и родился, но не в изобилии. А вот травы для коров было вдосталь, да и лён неплохо рос. Частично сохранилась красильня, но над ней сейчас строят второй этаж, и историческое здание в свой приезд я также не признал.

Народу в Заозерье и в окрестных деревнях жило много, земли на всех не хватало, поэтому, как собственно и сейчас, многие уезжали на заработки в столицы. Хорошие ремесленники могли зарабатывать и дома, а те, у кого не получалось, устраивались в Москве и Санкт-Петербурге половыми, официантами, поварами в трактирах и ресторанах. Поднаторев в этом бизнесе и заработав денег, открывали уже свои собственные заведения. В Санкт-Петербурге даже был трактир «Заозерье», принадлежащий бывшим крестьянам из этого села. Разбогатев, некоторые возвращались на родину, и уже здесь открывали кабаки. Перед тем, как в 1901-м году была введена государственная монополия на алкоголь, в селе насчитывалось 26 кабаков.

В селе были две церковно-приходских школы, две земских, библиотека, богадельня, лечебница. На 1913-й год в селе было около 6000 жителей, что больше, чем в некоторых городах губернии, к примеру, в 2 раза больше, чем в Мышкине.

В качестве материалов использовалась английская сталь фирмы Скотта, получали её от петербургской фирмы «Растеряева», и демидовская отечественная сталь, полосовое железо. Поставками стали занимались как кашинские купцы, так и заозерские — Василий Оношин и Гавриил Синюхин. Косы и серпы из Заозерья продавались во все соседние губернии. Кроме кос выковывали ещё и материалы для строительства — петли для ворот, стяжки для кирпичной кладки, гвозди, решётки на окна. Кузнечный промысел был кустарным и процветал до тех пор, пока не началось серийное фабричное производство тех же кос, которые выходили хоть и похуже качеством, зато гораздо ниже по цене.

Кроме кузнечного производства в Заозерье было и кожевенное. Сперва были небольшие кустарные мастерские по выделке кож, в 1865-м существовало уже 6 кожевенных заводов, в их числе один, принадлежавший купцу Орехову выделывал до 5000 шкур в год. Здесь же из выделанных кож шили сапоги и другую обувь, которые продавали в базарные и ярмарочные дни. Если учесть, что и скот выращивался в этой же волости, получался полный цикл производства.

Два маслобойных завода, два кирпичных, надомное холщовое производство, водяная и ветряная мельницы дополняли промышленный набор. Были и столярные мастерские. В Заозерье резали деревянные иконостасы для многих церквей Ярославской губернии.

В Кузнечной слободе ничего примечательного я не нашёл, но это, скорее всего, из-за того, что тогда не знал что и где надо искать.

И маслобойни, и льноткачество обеспечивалось сырьём окрестных полей. Земля здесь не сильно плодородная, хлеб на ней хоть и родился, но не в изобилии. А вот травы для коров было вдосталь, да и лён неплохо рос. Частично сохранилась красильня, но над ней сейчас строят второй этаж, и историческое здание в свой приезд я также не признал.

Народу в Заозерье и в окрестных деревнях жило много, земли на всех не хватало, поэтому, как собственно и сейчас, многие уезжали на заработки в столицы. Хорошие ремесленники могли зарабатывать и дома, а те, у кого не получалось, устраивались в Москве и Санкт-Петербурге половыми, официантами, поварами в трактирах и ресторанах. Поднаторев в этом бизнесе и заработав денег, открывали уже свои собственные заведения. В Санкт-Петербурге даже был трактир «Заозерье», принадлежащий бывшим крестьянам из этого села. Разбогатев, некоторые возвращались на родину, и уже здесь открывали кабаки. Перед тем, как в 1901-м году была введена государственная монополия на алкоголь, в селе насчитывалось 26 кабаков.

В селе были две церковно-приходских школы, две земских, библиотека, богадельня, лечебница. На 1913-й год в селе было около 6000 жителей, что больше, чем в некоторых городах губернии, к примеру, в 2 раза больше, чем в Мышкине.

Масленица в Заозерье.

У Заозерья было всё, чтобы стать городом, но тут настал 1917-й год и всё покатилось по наклонной плоскости. И это ещё не худший вариант. К примеру, центр соседней волости — село Сигорь мало того, что утратило своё имя, так и вообще практически прекратило своё существование, храм разрушился.

Водяная мельница, вероятно стояла на том месте, с которого сделан этот снимок.

Водяная мельница, вероятно стояла на том месте, с которого сделан этот снимок.

Само село стоит чуть в стороне от дороги Нагорье - Ильинское, но мимо не проедете, церковь видно издалека.

Именно эта Казанская церковь, построенная в 1720-х годах стала первым каменным зданием Заозерья. храм и в селе Заозерье: в 1720-х годах возводится. Село в тот период ещё не было частью Угличского края, оно входило в состав Кистемского стана Переславль-Залесского уезда Переславль-Залесской провинции Московской губернии. И храм 12 сентября 1730 года освятил архимандрит Переславского Никитского монастыря Илларион.

Но не этой церкви суждено было стать первым храмом села. В Писцовых книгах Переславского уезда 1629–1630 годов значится существовавшая в селе церковь Кирилла, архиепископа Александрийского, «древяна клетцки» с папертью и приделом великой Христовой мученицы Параскевы Пятницы. Кроме этого храма было ещё «место церковное, что была церковь Николы чудотворца да в пределех Бориса и Глеба да Петра». Вторая церковь могла быть разрушена в Смутное время и более не восстанавливаться. Всё церковное строение и убранство созданы на средства вотчинников – владельцев села князей Хворостининых. А вот Казанский храм строился уже при следующих владельцах села. И строился он в трудное время, тогда указом Петра было запрещено каменное строительство по всей стране, кроме Санкт-Петербурга. Но уже сразу после постройки храм оказался мал для большого села, и в течение своей жизни он неоднократно перестраивался, расширялся. Дальше в него вкладывали средства уже набирающее силу купечество.

Колокольня была построена позже, чем сам храм, и тоже многократно перестраивалась, даже уже в эру фотографии (фото 13). Но сейчас она хороша!

Но не этой церкви суждено было стать первым храмом села. В Писцовых книгах Переславского уезда 1629–1630 годов значится существовавшая в селе церковь Кирилла, архиепископа Александрийского, «древяна клетцки» с папертью и приделом великой Христовой мученицы Параскевы Пятницы. Кроме этого храма было ещё «место церковное, что была церковь Николы чудотворца да в пределех Бориса и Глеба да Петра». Вторая церковь могла быть разрушена в Смутное время и более не восстанавливаться. Всё церковное строение и убранство созданы на средства вотчинников – владельцев села князей Хворостининых. А вот Казанский храм строился уже при следующих владельцах села. И строился он в трудное время, тогда указом Петра было запрещено каменное строительство по всей стране, кроме Санкт-Петербурга. Но уже сразу после постройки храм оказался мал для большого села, и в течение своей жизни он неоднократно перестраивался, расширялся. Дальше в него вкладывали средства уже набирающее силу купечество.

Колокольня была построена позже, чем сам храм, и тоже многократно перестраивалась, даже уже в эру фотографии (фото 13). Но сейчас она хороша!

Часовня Александра Невского. Возведена в память избавления Императора Александра III-го от опасности в 1888 году при крушении поезда. Построена в 1894-1895 годы.

Помимо Казанской церкви в Заозерье был и второй храм – церковь Успения Пресвятой Богородицы на кладбище, построенная после создания в 1824 году нового кладбища за границами села. В отличие от Казанской церкви, Успенская не сохранилась до настоящего времени – лишь остов высокой колокольни трагично напоминает о погибшем уникальном памятнике архитектуры.

Как выглядела церковь, можно увидеть только на старых фотографиях.

Знатоки утверждают, что за образец был взят Успенский собор в Мышкине.

Строительство храма было начато в 1829 году по благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Авраама и завершено в 1837 году. Помимо главного престола кладбищенская церковь имела два придела: во имя Преподобного Сергия Радонежского и во имя Великомученика Георгия Победоносца и святителя Димитрия Ростовского. Освящение произошло 5 сентября 1837 года. Одно время улица, ведущая к церкви называлась Успенской.

Погост и остался погостом, теперь вокруг церкви сельское кладбище. Старых памятников сохранилось очень мало.

Погост и остался погостом, теперь вокруг церкви сельское кладбище. Старых памятников сохранилось очень мало.

Бывшая церковно-приходская школа возле Казанской церкви. Потом здание отдали под детдом.

Старинное пожарное депо на левом берегу запруженной речки.

Вот это была пожарная команда! Сейчас всех мужиков в селе может столько не набраться. Конечно, это "добровольная пожарная дружина" того времени, но всё равно количество участников впечатляет. В мой же приезд на лавочке в тенёчке сидели двое пожарных и что-то горячо обсуждали.

Сейчас всю ту технику на конной тяге заменяют два стареньких пожарных ЗИЛа.

Была пара одинаковых ворот, но одни раcтесали, иначе бы машина в них не прошла. А ещё пропал портик посередине. Вот чем он помешал, непонятно.

Ещё немного кирпичного.

Не исключаю, что это было одно из общественных зданий села.

Бывшая аптека.

Сейчас дом поделен на 4 квартиры.

На стене сохранился старинный знак "Застраховано Северное общество".

И сарайчик с гордой вывеской "Заготконтора" при доме.

А это Вьетнам. Но вьетнамцев в нём увидеть не получится.

На самом деле это бывший дом купцов Чикуновых, которых после революции раскулачили и выслали. Дом был заселен специалистами направленными в село в период коллективизации. Должного ухода за зданием не было, поэтому оно начало потихоньку разрушаться. Годах в 70-х часть краснокирпичных стен разобрали и сложили уже из силикатного, но сделали это настолько халтурно, что эта стена начала рушиться раньше, чем оставшиеся дореволюционные. К тому времени и само село постепенно приходило в упадок, жильцы разъехались в поисках лучшей доли. Дом активно использовался местными школьниками для игр в "войнушку", алкоголиками для распития горячительного в непогоду (благо магазин рядом), и как бесплатный общественный туалет. Потом его облюбовали для своих тусовок местные маргиналы, за что объект получил народное название "Вьетнамский дом", которое потом сократилось до просто Вьетнама. Видимо, в представлении соседей так должен был выглядеть Вьетнам. Но имя прилипло.

Но не только купечество и промышленники оставили свой след в истории села. Отметились здесь и дворяне, причём с очень известными в России фамилиями. Но о них я немного расскажу в следующей части. И если первая часть была "кирпичная", то вторая больше "деревянная". Есть в селе один шедевр деревянного зодчества, а ещё есть музей, и так получилось, что я случайно попал на день села, так что до встречи в Заозерье.

В сообщении использованы материалы журнала "Углече поле".

Автор DMITRY_SASIN

Но не только купечество и промышленники оставили свой след в истории села. Отметились здесь и дворяне, причём с очень известными в России фамилиями. Но о них я немного расскажу в следующей части. И если первая часть была "кирпичная", то вторая больше "деревянная". Есть в селе один шедевр деревянного зодчества, а ещё есть музей, и так получилось, что я случайно попал на день села, так что до встречи в Заозерье.

В сообщении использованы материалы журнала "Углече поле".

Автор DMITRY_SASIN

Ссылки по теме:

- 20 потрясающих мест, которые стоит посетить в 2020 году по версии Rough Guides

- Интересные картинки, которые стоило бы увидеть хотя бы раз в жизни

- 15 удивительных и неочевидных фотофактов, наглядно рассказывающих обо всем на свете

- 15 удивительных и интересных фотофактов, рассказывающих обо всем на свете

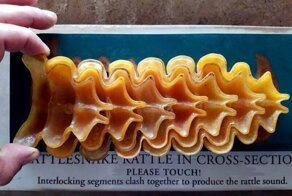

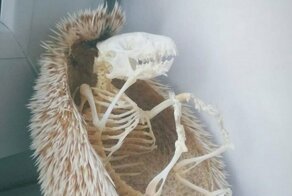

- 15 вещей, о которых мы что-то слышали, но не знали, как это выглядит

реклама