Бронеавтомобиль по сути является предтечей БТРов (бронетрансортеров) и БРДМов (бронированных разведывательно-дозорных машин) современных армий.

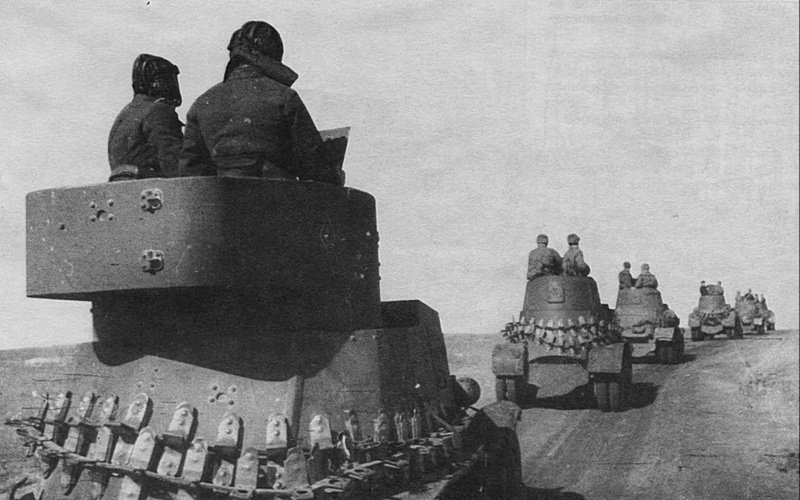

Советские бронеавтомобили БА-10 на параде в Москве 1 мая 1940 года.

- лёгкие (масса до 4т) — БА-20 и ФАИ-М; БА-64

- средние (4-8т) — БА-3, БА-6, БА-6 м, БА-9, БА-10;

- тяжёлые (св. 8т) — БА-11, БА-11д;

- плавающие — ПБ-4, ПБ-7;

- специальные (для движения по железнодорожным рельсам) — БА-20ЖД, БА-10ЖД,

- санитарно-транспортный БА-22.

Бронирование лёгких бронеавтомобилей было противопульное, средних и тяжёлых — противоосколочное. Вооружение — пулемётное (на лёгких), пушечное и пулемётное (на ср. и тяж.). Корпуса устанавливались на стандартную раму (не несущие), как правило, закрытого типа с вращающейся башней, в которой устанавливалось основное вооружение.

Шасси — 2-х- и 3-х-осные, не полноприводные, с пулестойкими шинами из губчатой резины.

Экипаж — 2—4 человека.

Некоторые бронеавтомобили (БА-10, БА-11, БА-20) комплектовались радиостанциями. В ходе войны, в связи с большой уязвимостью бронеавтомобилей от огня артиллерии и ударов авиации, производство бронеавтомобилей довоенных образцов и их использование было резко сокращено; с 1942 выпускался только лёгкий БА-64 повышенной проходимости, а с 1943 — его модификация БА-64Б, которые наряду с лёгкими танками широко применялись для разведки и связи

Бронеавтомобиль ФАИ (Форд-А Ижорский)

ФАИ поступали на вооружение танковых частей Красной Армии и по состоянию на 25 марта 1936 года в семи (из 13) военных округах имелось 574 таких броневика. Больше всего их было в Киевском (129 машин), Белорусском (113 машин) и Забайкальском военных округах. Эти машины поставлялись и на экспорт - в Монголию и Испанию, а также участвовали во всех военных конфликтах, которые вел СССР в 30-е годы.

БА-20

БА-20 использовался Красной Армией в боях на Халхин-Голе, советско-финской войне, а также на начальном периоде Великой Отечественной. Уже во время войны на смену БА-20 в войска пришел новый легкий бронеавтомобиль БА-64.

Бронеавтомобиль БА-20 обладал противопульным бронированием, его сварной корпус производился из катаных броневых листов, имеющих толщину в 4 и 6 мм. Бронелисты располагались под большими углами наклона. По сравнению со своим предшественником, бронеавтомобилем ФАИ, он обладал увеличенным объемом боевого отделения (для размещения внутри радиостанции), а также сравнительно небольшой массой и размерами. Масса БА-20 составляла 2,52 тонны.

На бронеавтомобиле устанавливался четырехцилиндровый четырехтактный двигатель М-1, развивавший мощность в 50 л.с.

Емкость топливных баков составляла 70 литров, запас хода по шоссе равнялся 350 км.

По шоссе автомобиль мог развивать скорость в 90 км/ч, по пересеченной местности средняя скорость составляла 36 км/ч.

Бронеавтомобиль вооружался одним пулеметом ДТ калибра 7,62-мм, который был установлен в шаровой опоре вращающейся башенки. Его боекомплект состоял из 1386 патронов, которые были снаряжены в 22 диска по 63 патрона. Углы его вертикального наведения составляли от -13 до +23 градусов. Для ведения огня применялся простой механический прицел. Вращение башенки производилось при помощи специального спинного упора усилиями стрелка, который сидел на вращающемся сидении, прикрепленном к днищу бронеавтомобиля. Данный стрелок одновременно являлся и командиром экипажа бронеавтомобиля БА-20.

Бронеавтомобили БА-20М на Манежной площади Москвы перед парадом 7 ноября 1940 года. Первый ряд составляют машины, оборудованные радиостанциями 71-ТК-1 с поручневой антенной.

БА-20ЖД

БА-20

Легкий бронеавтомобиль БА-64

БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем, остался единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР в годы войны, а также стал последним советским бронеавтомобилем классического типа.

Всего в ходе серийного производства БА-64, с апреля 1942 по начало 1946 года, было выпущено 9110 бронеавтомобилей этого типа.

Легкий бронеавтомобиль БА-64 разработали и выпустили на Горьковском автомобильном заводе, ведущим конструктором был Грачев В.А.

БА-64 имел полный привод и колесную формулу 4х4, боевую массу 2400 килограмм, длину 3660 миллиметров, ширину 1520 миллиметров, высоту 1875 миллиметров и дорожный просвет 210 миллиметров. Мог преодолеть препятствия, подъем 30о, крен 18о и водное препятствие глубиной 0,9 метра.

На легкий бронеавтомобиль установили бензиновый двигатель ГАЗ-ММ максимальной мощности 50 лошадиных сил. Запас топлива составлял 90 литров, что позволяло БА-64 преодолеть расстояние в 560 километров с максимальной скоростью по шоссе 80 километров в час.

Толщина лобовой брони корпуса и башни была 12 миллиметров.

Экипаж состоял из двух человек.

Первый опытный образец легкого бронеавтомобиля БА-64 был оборудован пулеметом ДТ калибром 7,62 миллиметра, который располагался на крыше автомобиля. Такое расположение оружие позволяло вести огонь по наземным и воздушным целям только по направлению движения автомобиля. Боекомплект состоял из 1260 патронов, прицел пулемета был диоптрический, кольцевой, так же БА-64 имел радиостанцию РБ(12РП).

В дальнейшем конструкторы Горьковского автомобильного завода разработали опытный образец десантного варианта БА-64Е, который не имел башни и мог перевозить до 6 десантников.

Для передвижению по снегу сконструировали зимний вариант бронеавтомобиля БА-43З, который оснастили лыжами от вездехода ГАЗ-60, установив их вместо передних колес, а задний привод заменили на гусеницы.

БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли разведывательных машин, но также и для непосредственной поддержки пехоты. В послевоенные годы БА-64 использовались в основном в качестве учебно-боевых машин и были сняты с вооружения Советской Армии в первой половине 1950-х годов. БА-64 также поставлялись ряду союзных СССР стран и в незначительных масштабах использовались армией КНДР в Корейской войне.

Бронеавтомобили БА-64 на дороге в районе Сталинграда

Тем не менее, с 31 августа 1942 года по инициативе конструкторского бюро всё же были начаты работы по созданию модификации БА-64 с расширенной колеёй, а 26 сентября были переданы ГАБТУ на утверждение план коренной модернизации бронеавтомобиля и программа его испытаний. Первый прототип модернизированного БА-64, получивший заводское обозначение 64-125-Б, был изготовлен в октябре 1942 года и в конце того же месяца поступил на испытания.

Улучшенная модель БА-64Б была запущена в серийное производство в 1943 году. В качестве базы для неё использовался лёгкий армейский вездеход ГАЗ-67Б с более широкой колеёй. Это улучшило боковую устойчивость по сравнению с исходным вариантом БА-64. Турельная установка пулемёта ДТ была заменена на башенную. Серийный выпуск БА-64Б продолжался до 1946 года включительно (тогда построили последние 62 машины).

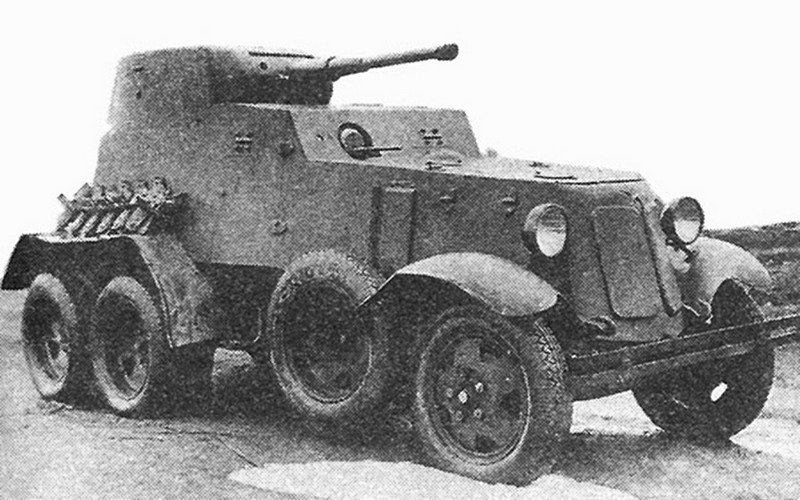

Средний бронеавтомобиль БА-6 на испытаниях на полигоне ЛБТКУКС, 1935 год.

Экипаж бронеавтомибиля БА-6 7-й советской мотоброневой бригады на Халхин-Голе. Время съемки: июль 1939

БА-6 является представителем семейства средних бронеавтомобилей разработки Ижорского завода (к которым также относятся бронеавтомобили БА-И, БА-3, БА-10, БА-11). По основным характеристикам и конструктивным решениям (конфигурации корпуса и башни, вооружения, силового агрегата и т.п.) БА-6 принципиально не отличался от своего предшественника БА-3.

Всего в 1936-39 годах было выпущено 386 бронеавтомобилей, которые активно применялась частями РККА в ходе военных конфликтов конца 1930-х — начала 1940-х годов. Кроме того, данные бронеавтомобили использовались армиями Второй Испанской Республики и Монголии.

Красноармеец позирует на фоне бронеавтомобиля БА-6 в заснеженном перелеске.

Основное вооружение бронемашины БА-6, состоявшее из 45 мм пушки 20К образца 1932 года и спаренного с ней 7,62 мм пулемёта ДТ, было установлено в цилиндрической башне кругового вращения, аналогичной по конструкции башне танка Т-26, но с более скромным бронированием, толщина которого составляла 8 мм.

Возимый боекомплект, в состав которого входили 60 выстрелов и 3402 патрона, размещался частично в башне, а частично в корпусе бронеавтомобиля. В нише башни располагались два сотовых стеллажа на 40 снарядов, вдоль бортовых стенок башни имелись гнезда на 12 снарядов, вдоль стенок бронекорпуса в боевом отделении — ещё на 8. В четырёх стеллажах в башне и корпусе размещались магазины для пулемётов ДТ. Для ведения прицельной стрельбы в распоряжении наводчика имелись телескопический прицел ТОП образца 1930 года и перископический панорамный прицел ПТ-1 образца 1932 года.

Мощное вооружение было, пожалуй, главным и единственным достоинством отечественных средних бронеавтомобилей 30-х годов прошлого века. Опыт боевых действий выявил практическую невозможность их использования на передовой из-за недостаточной проходимости, и это в равной степени относится к немецким пушечным бронеавтомобилям, которые применялись главным образом вдоль оборудованных дорог. К существенным недостаткам БА-6 следует отнести слабое бронирование и отсутствие кормового поста управления.

На базе бронеавтомобиля БА-6 были выпущены следующие модификации: БА-6жд, БА-6М и БА-9.

Опытный образец БА-6, способный двигаться по железнодорожной колее, был построен в 1935 году. Для езды по рельсам на колёса бронемашины надевались специальные металлические бандажи с ребордами, однако сначала приходилось демонтировать внешние колёса на задних мостах машины, чтобы добиться попадания в размер рельсовой колеи. При движении по рельсам рулевое управление блокировалось в нейтральном положении. По железной дороге 5,9-тонный БА-6жд развивал скорость 55 км/ч и имел запас хода 110—150 км.

Бронеавтомобили БА-10 (на переднем плане) и БА-6 (на заднем плане) во время наступления под Москвой. Машины окрашены белой краской по защитно-зелёному фону. Западный фронт, 18-я танковая бригада, ноябрь 1941 года.

БА-9

Вооружение БА-6М осталось прежним: 45-мм пушка 20К образца 1932 года и два 7,62-мм пулемёта ДТ, но возимый боекомплект слегка сократился и насчитывал 50 снарядов и 2520 патронов.

При боевой массе 4,8 т машина развивала максимальную скорость до 52 км/ч и с полным баком могла пройти 170—287 км. Для улучшения проходимости на задние ведущие колёса надевались специальные вездеходные ленты, которые обычно крепились на задних крыльях.

Одновременно с БА-6М был построен его облегчённый вариант БА-9, вооружённый вместо пушки 12,7-мм пулемётом ДК. По указанию наркома обороны К. Е. Ворошилова в 1937 году Ижорский завод должен был изготовить 100 бронемашин БА-9 для кавалерийских частей, однако из-за отсутствия нужного количества пулемётов ДК этого сделать не удалось.

Не менее 15 БА-6 на Дальнем Востоке были переоборудованы в ж/д вариант.

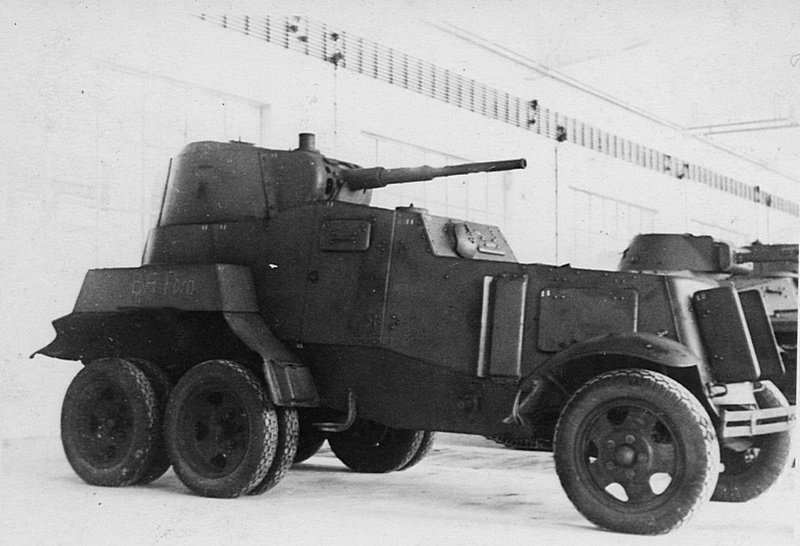

БА-10

Для повышения проходимости в комплект оборудования БА-10 входили быстросъёмные гусеничные цепи типа «Оверолл», надеваемые при необходимости на задние ведущие колёса. Кроме того преодолевать неровности помогали установленные побортно свободно вращающиеся запасные колеса. Корпус сваривался из броневых листов. Детали корпуса и внутреннего оборудования, не связанные сварными швами, крепились при помощи пулестойких заклепок и болтов. Крепление броневого корпуса к раме шасси осуществлялось при помощи 6 основных кронштейнов. Часть машин оборудовалось радиостанцией 71-ТК-1 или 71-ТК-3 «Шакал». Так, например, из выпущенных в 1940 году 987 единиц БА-10М 410 были радиофицированными.

После внесения большого количества мелких изменений в конструкцию и разработки технологической документации для его производства название боевой машины было изменено на БА-10А, под которым и начался его выпуск.

В конце 1939 года броневик был модернизирован ещё раз. Новая модель БА-10М получила бензобаки новой конструкции ёмкостью 54,5 литра каждый, установленные снаружи корпуса на крыльях задних колес в бронированных кожухах, в отличие от прежних, которые крепились к крыше корпуса за местами водителя и пулемётчика. Кроме того ввели новый поворотный механизм башни, изменили расположение глушителя, установили стандартный ящик для запасных радиоламп и новый ящик ЗИП ТОПа и ПТ-1, лом убрали внутрь корпуса, инструментальный ящик разместили под полом, установили сумку для ручных гранат, уменьшили высоту спинок сидений в башне и соответственно изменили крепление аптечки и ракетницы. При этом масса машины возросла до 5,5 тонн, но динамические качества практически не изменились.

Всего за 1938—1941 годы изготовили 3 413 единиц бронеавтомобилей БА-10А и БА-10М, что сделало его самым массовым советским средним бронеавтомобилем.

Кроме того, на базе бронеавтомобиля создавались разведывательные бронедрезины (БА-10ЖД), выпущено 44 шт., из них 7 получил НКВД и 37 - РККА.

Тяжелый бронеавтомобиль БА-11

К концу 1938 года на ЗИСе уже были собраны экспериментальные шасси с макетными бронекорпусами, а через год Ижорский завод построил первый прототип бронеавтомобиля БА-11. Правда, принять участие в финской кампании, как это предполагалось, он не успел.

После проведения испытаний Московский автозавод начал осваивать конвейерную сборку шасси ЗИС-34. В течение 1940 года было собрано 16 бронемашин, включая БА-11Д.

Широко развернуть производство не удалось — в ноябре 1940 года было принято решение о приостановке выпуска БА-11 вплоть до разработки полноприводных шасси ЗиС. Начало войны окончательно поставило крест на машине.

Тяжелый бронеавтомобиль БА-11

Плавающий Бронеавтомобиль ПБ-4

В отличие от плавающего бронеавтомобиля БАД-2, конструкторы ПБ-4 не стали мудрить с обтекаемым корпусом, а для упрощения конструкции, почти полностью повторили корпус от уже освоенного бронеавтомобиля БА-3. Впрочем, на пользу машине это не пошло — «тяжелый» корпус плавать никак не желал, поэтому по бортам пришлось ставить «понтоны», заполненные прессованной пробкой. Эта мера помогла лишь частично — ПБ-4 теперь держался на воде, но по прежнему с большим трудом спускался и поднимался из неё, не имел лебедки, в конце концов просто был оснащен слишком слабым для своего веса мотором, к тому же часто ломался.

Всего было выпущено 5-10 машин, однако, в силу названных причин, испытаний они не прошли.

Прошедший модернизацию ПБ-4 - длина деревянных поплавков сокращена (АСКМ). 1935 год.

ПБ-4 имел цилиндрическую башню, аналогичную по габаритам малой пушечной башне танка Т-35, куда устанавливались 45-мм танковая пушка 20К образца 1932 года и спаренный с ней пулемет ДТ. Второй пулемет ДТ располагался в шаровой установке в лобовом листе корпуса. Наблюдение из башни можно было вести через смотровые щели с триплексами в бортах. В бортах башни под смотровыми щелями и в корме ниже люка имелись амбразуры для стрельбы из личного оружия.

Тут же находились подвесные сиденья двух членов экипажа— наводчика и заряжающего. Башня была оборудована ручным поворотным механизмом.

Неоспоримый плюс ПБ-4 — хорошо продуманная система охлаждения, работавшая в двух режимах — на суше, с помощью нижнего переднего люка, с последующим удалением нагретого воздуха через щели капота, на воде — за счет теплообменника, омываемый забортной водой. Передний люк при этом закрывался (хотя скорее задраивался).

Плавающий бронеавтомобиль ПБ-7

Форма корпуса была выбрана более удачно, что позволило обойтись без понтонов, вес машины «скатился» с 5,3 до 4,5 тонн. ПБ-7 имел рациональный угол наклона броневых листов, коническую башни и несколько более толстые броневые листы, по сравнению с предшественником.

Экипаж сократился до 3 человек, пулемет в лобовом листе убрали, как и пушку, оставив в башне только 1х 7,62-мм авиационный пулемет ШКАС (боекомплект 1000 патронов), впоследствии замененный на 2х ДТ. Двигатель ГАЗ М-1 мощностью 50 л.с позволял ПБ-7 развивать скорость до 60 км/ч, однако, по непонятной причине, в жертву был принесен запас хода — из-за уменьшения емкости бака, он сократился до 120 км.

Несмотря на то, что новый плавающий бронеавтомобиль был объективно шагом вперед, он не устранял всех замечаний имевшихся к предшественнику — по-прежнему отличался отвратительной маневренностью на плаву, с трудом взбирался на берег, часто ломался. В серию ПБ-7 так и не пошел.

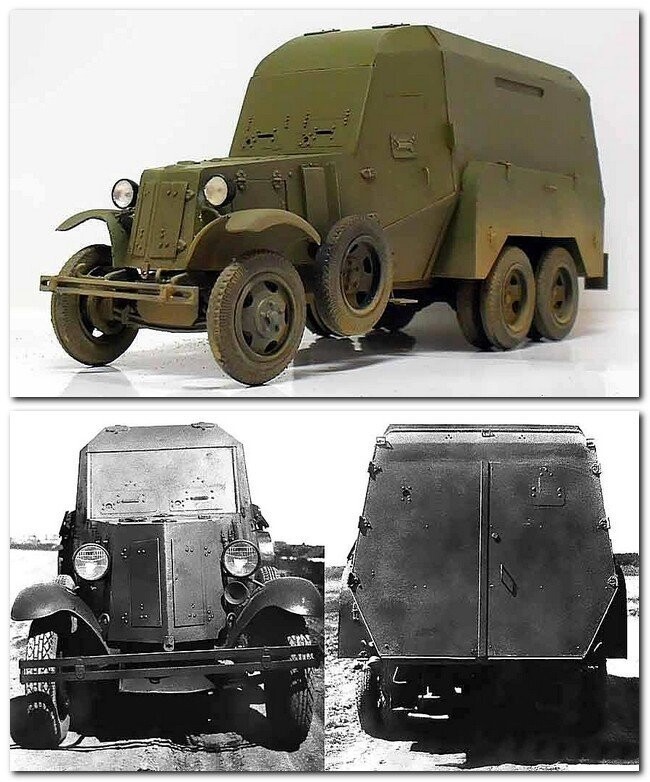

Санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22.

БА-22 получил колесную формулу 6х4, длина автомобиля была 6100 миллиметра, ширина 1980 миллиметров, высота 2880 миллиметров и дорожный просвет 240 миллиметров.

Боевая масса составляла 5240 килограмм.

Тип силового агрегата был бензиновый ГАЗ-АА, удельной мощности 7,6 и максимальной 40 лошадиных сил.

Максимальная скорость по шоссейной дороге достигала 40 километров в час, объем топливного бака составлял 109 литров, что позволяло санитарно-транспортному бронеавтомобилю преодолевать расстояние до 250 километров.

Корпус бронеавтомобиля был коробочного типа сваренный из броневых листов толщиною 6 миллиметров.

Экипаж состоял из 2 человек, так же санитарный автомобиль мог взять на борт до 10 пассажиров, для посадки экипажа и пассажиров в БА-22 имелись три двери, по одной с каждого борта и одна сзади.

Вооружение на санитарно-транспортном бронеавтомобиле БА-22 не устанавливалось, но имелась радиостанция 71-ТК-1.

Для улучшения проходимости автомобиля его оборудовали съемными крупнозвенными цепями, которые крепились над задними колесами вдоль корпуса, если автомобиль передвигался по хорошей дороге. БА-22 мог преодолеть подъем в 24 о, среднее удельное давление на грунт составляло 3,6 кг/см.

Бронеавтомобили БА-10 на марше после пересечения советско-финской границы. Карельский перешеек.

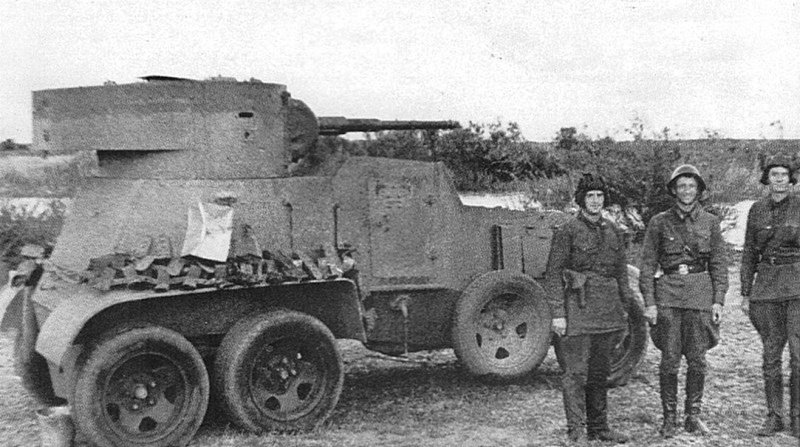

Трофейный советский бронеавтомобиль БА-3 на службе в немецкой армии. В вермахте принят на вооружение под обозначением Panzerspahwagen BA(F) 203(r). Машина выпуска 1934—1936 года, захвачена летом 1941 года в полосе Минского укрепрайона в Белоруссии.

Офицеры и солдаты вермахта осматривают советские бронеавтомобили БА-10 в Люблине.

Захваченный советский бронеавтомобиль БА-10М в ангаре испытательного полигона Куммерсдорф. На листах корпуса и башнях проставлены толщины броневых листов.

Советский бронеавтомобиль БА-10 на улице Выборга.

Советский бронеавтомобиль кустарного производства на Ленинградском фронте. Бронеавтомобиль был создан на базе грузовика ЗИС-5 путем его бронирования и установки 45-мм противотанковой пушки образца 1937 года (53-К). Машина в зимнем камуфляже.

Ремонт советских бронеавтомобилей БА-10 в заводских цехах.

Советские бронеавтомобили БА-6 (на переднем плане) и БА-10 выдвигаются на передовую. Западный фронт.

Советский кинооператор А. Эльберт ведет съемку у бронеавтомобиля БА-10. На заднем плане — один из членов экипажа бронеавтомобиля целится из пулемета ДТ.

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е.Эндрексон, сержант В.П. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Петрович Эндрексон (год рождения — 1923), сержант В.П. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.

Советский бронеавтомобиль БА-64 с солдатами. В полевых условиях с бронеавтомобиля демонтирована башня и установлено противотанковое ружье.

Советские солдаты у бронеавтомобиля БА-64.

Маленькие жители Минска поздравляют советских бойцов с Победой у бронеавтомобиля БА-64 на площади Ленина со зданием Дома правительства.

На сегодня всё. Спасибо, Смотрящим, Читающим и прежде всего Помнящим !!

1. http://waralbum.ru

2. http://3v-soft.clan.su

3. http://zonwar.ru

4. http://millitari.ru

5. http://oruzhie.info/bronetekhnika

6. https://topwar.ru

все системно. Надеюсь, спрашивать неуместно, будет ли пост про Sd Kfz?

и, кстати, а почему нет полугуслей БА-30? Он, кстати, первый оборудовался радиостанцией из бронеавтомобилей. Конечно, карьера его была недолгой - в 37-ом приняли, в 38-м сняли, а в 39-м в Зимнюю поняли, что сплоховали. Но упомянуть о нем стоило бы

Можно много спорить о нужности этих машин в 40-х годах, это не бронетранспортеры. А эффективность их можно оценить только при встрече с противником, у которого БА есть, а у тебя нет.

"Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время."

В Первой мировой+ тогда уж. Но пост, уважаемый, несколько не об этом, не находите?

В том же 1931 году разработана модификация Д-8, получивший обозначение Д-12. Выпускались в течение 1931 1932 годов серией в 62 машины (включая по одному прототипу). 28 машин были выпущены в модификации Д-8, 34 - Д-12. Эпизодически применялись частями РККА в ходе Советско-финской и Великой Отечественной войн.

В конце 30-х часть корпусов переставили на трёхосное шасси ГАЗ-ААА.

Принимали участие во многих конфликтах, в Великой отечественной.

Снимался в фильме "Чапаев"