Представьте себе: вы просыпаетесь в шикарной усадьбе под Тулой, потягиваетесь в шелковом халате, пьёте утренний чай... и вспоминаете, что вам по наследству достались не только яблоневый сад и библиотека, но и 330 живых человек. С бумагами, где вместо «фамилия» стоит «собственность графа Толстого».

Так началась взрослая жизнь Льва Николаевича. Человека, который будет проповедовать вселенскую любовь, отказываться от собственности и проповедовать ненасилие. Но сперва - разберётся, сколько барщины должен был отработать условный крестьянин Иван.

Да, Лев Толстой владел крепостными. И довольно долго. Хотя презирал само крепостничество, считал его национальным позором и в личных записях писал, что рабовладение — это «позорная язва». Проблема в том, что язва эта жила у него прямо на заднем дворе.

Так кем же был Толстой — гуманистом или барином с просветительским фетишем? Почему он не освободил своих крепостных сразу? Правда ли, что пахал поле вместе с мужиками, а по вечерам читал им «Азбуку»?

Из опыта моих предков - не так то все крестьяне и рвались на свободу.

По одной из линий у меня были нижегородские крестьяне, крепостные князей Голицыных. И они даже особо не хотели идти на свободу - а зачем? Барин тебя обеспечивает если у тебя проблемы, не даст погибнуть зимой с голода (а в средней полосе России это было более чем актуально). Коллектив хороший, дружный.

Поэтому освобождались они без особого энтузиазма.

Впрочем, свобода им все-таки пошла на пользу - хозяйство пошло в гору, к сельскому хозяйству добавился сбор меха, и они быстро стали зажиточными крестьянами. Но о психологии это говорит много.

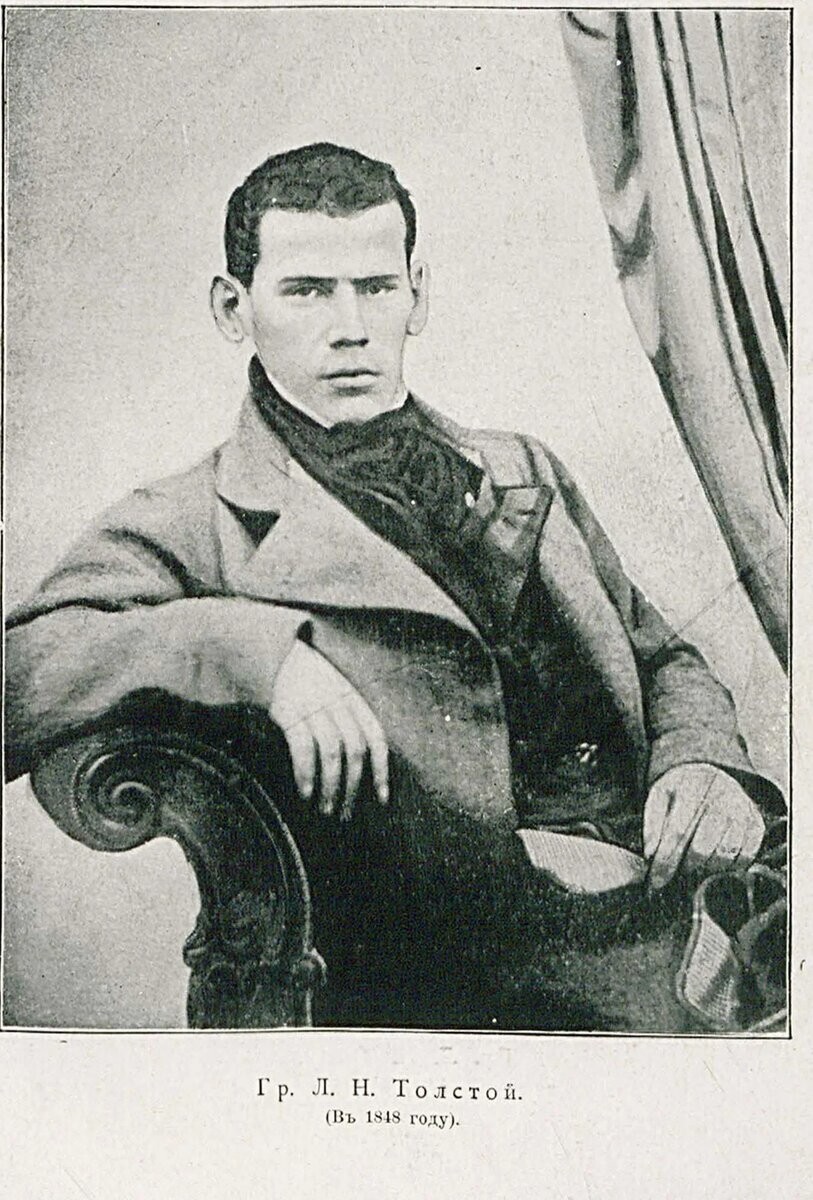

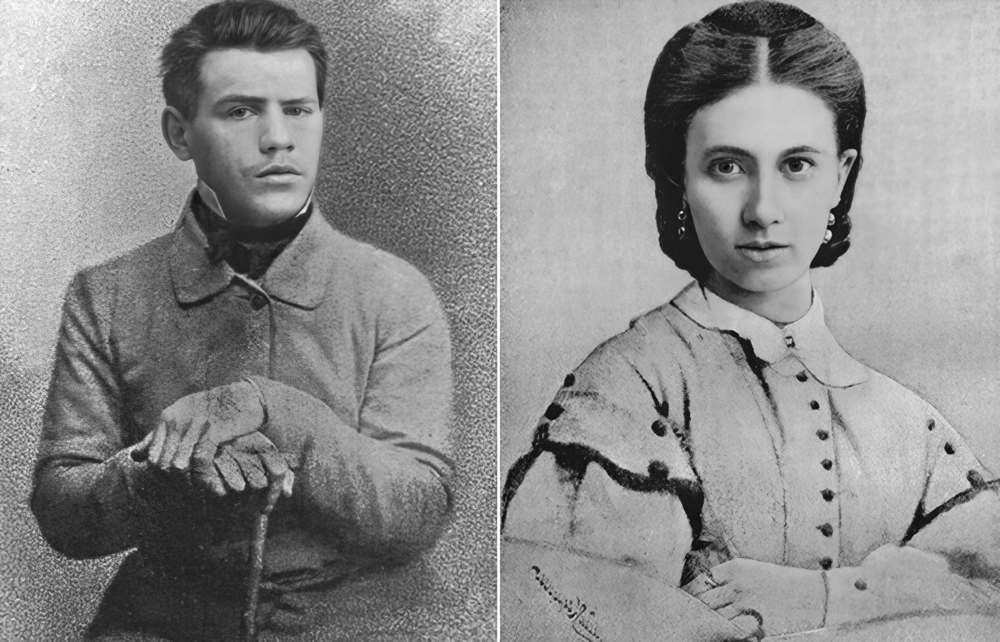

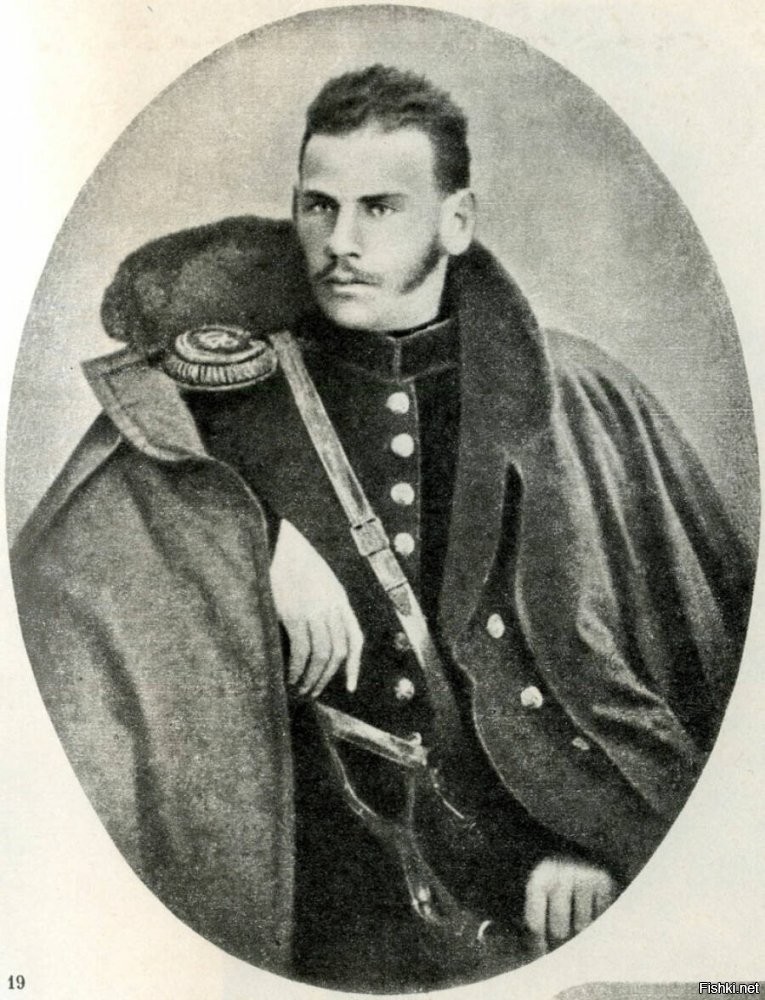

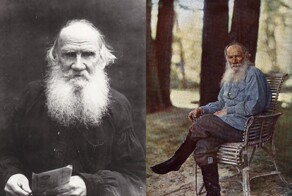

Молодой барин с богатым наследством

В 1847 году Лев Толстой, девятнадцатилетний богатый юноша получает в наследство Ясную Поляну. Вместе с ней - 330 крепостных. Мужики, женщины, дети. Кузнецы, плотники, батраки, дворовые.

Имение было не только большой землёй, но и большой проблемой: оно было заложено в Опекунский совет на сумму около 20 тысяч рублей. Пока долг не погашен - юридически Толстой не может распоряжаться крестьянами, в том числе не имеет права их освободить. Даже если хочет.

Но хотел ли? Юный граф охотно ездил на балы, охотился, жил жизнью светского помещика. Управление хозяйством его скорее тяготило. Как писал он сам в дневниках: «Хозяйство скучное, однообразное... а мужики упрямые и глупые». Позже он изменит своё мнение.

С Крымской войны он вернулся обновленным. Там он видел смерть, видел несправедливость, разочаровался в глянцевой жизни дворян. А теперь вот - стоял перед сотнями людей, которые по закону были его собственностью. Человек, который через несколько десятилетий напишет «Войну и мир» и «Воскресение», тогда ещё не знал, как быть с этой странной смесью власти и смущения.

Толстой презирал крепостное право, но сам был помещиком. Учитель, проповедующий свободу и равенство, сам получал оброк от крестьян и жил на этот доход.

Получается внутренний конфликт. И все-таки Толстой был человеком, который пытался быть честным с собой - и со своими крепостными.

Барин в роли учителя

Однажды Толстой понял, что крестьяне не изменятся - если не изменится их мировоззрение. И начинать надо с образования. Поэтому в Ясной Поляне Толстой открыл школу где сам и преподавал.

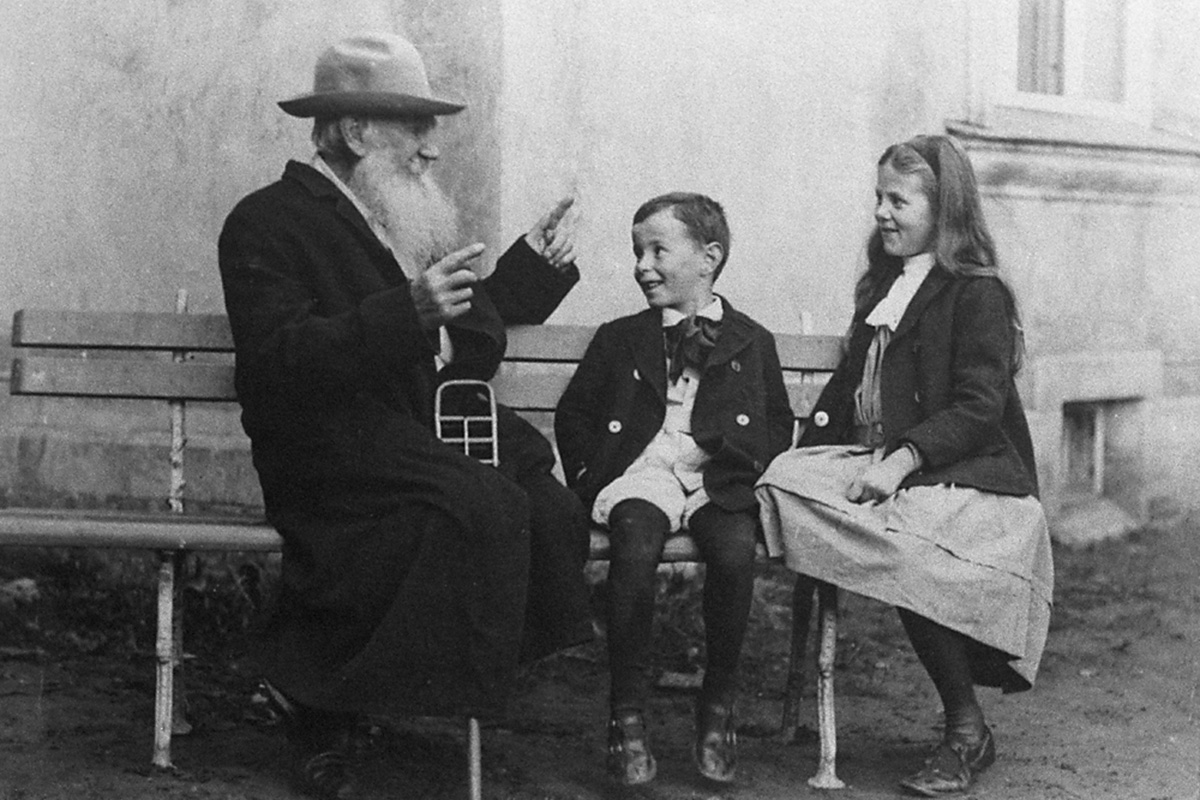

Школа была похожа скорее на кружок по интересам: дети могли сидеть на полу, спорить, задавать неудобные вопросы. Толстой придумал собственные учебники и методики. Предлагал детям рассуждать, а не заучивать информацию.

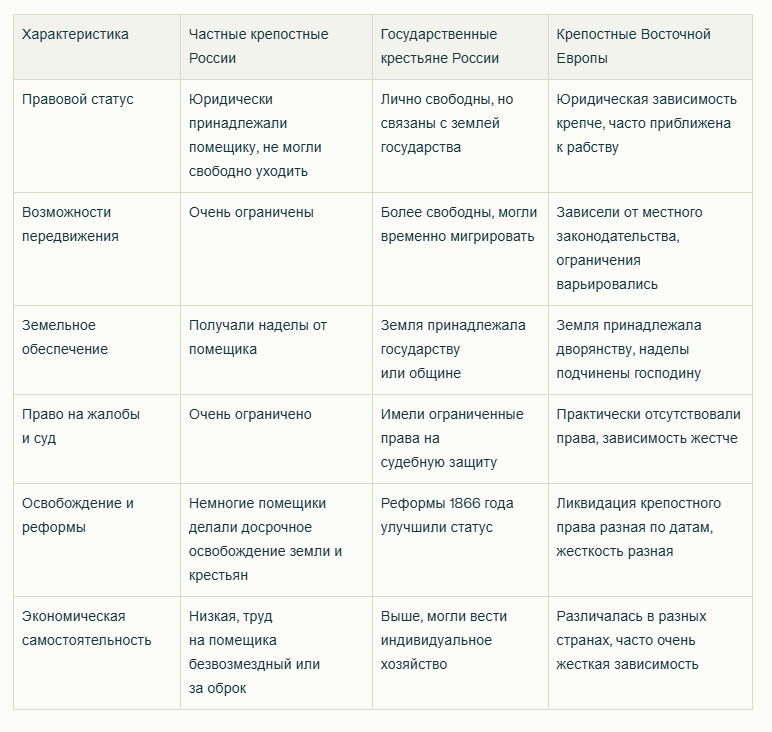

Собрал в таблице информацию о том, чем отличались друг от друга крепостные по правам и возможностям:

Крестьяне сначала не понимали, зачем барину это нужно. Да и дети часто сбегали с уроков - кому охота сидеть в классе, когда надо пасти гусей? Но со временем начался сдвиг. К 1861 году школы Толстого работали уже в 21 деревне.

Его идеи вдохновляли учителей по всей стране, но соседи-аристократы крутили пальцем у виска. Мол, знакомый сосед у нас со странностями.

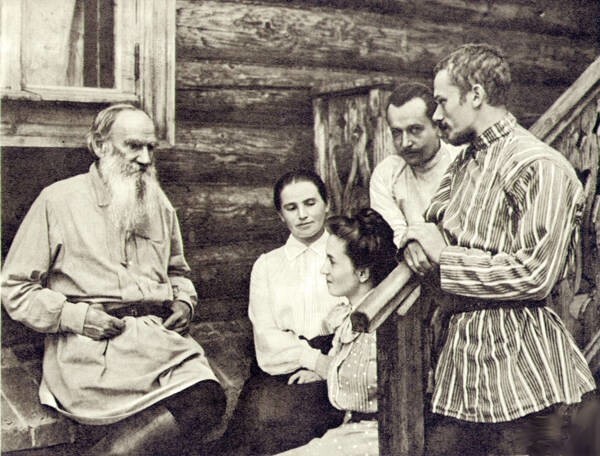

Как Толстой жил с крестьянами

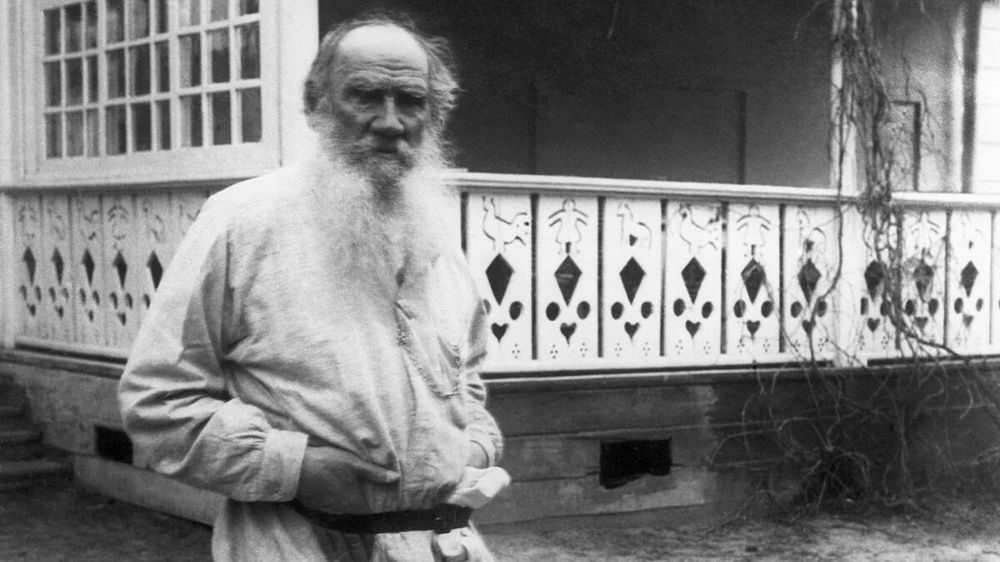

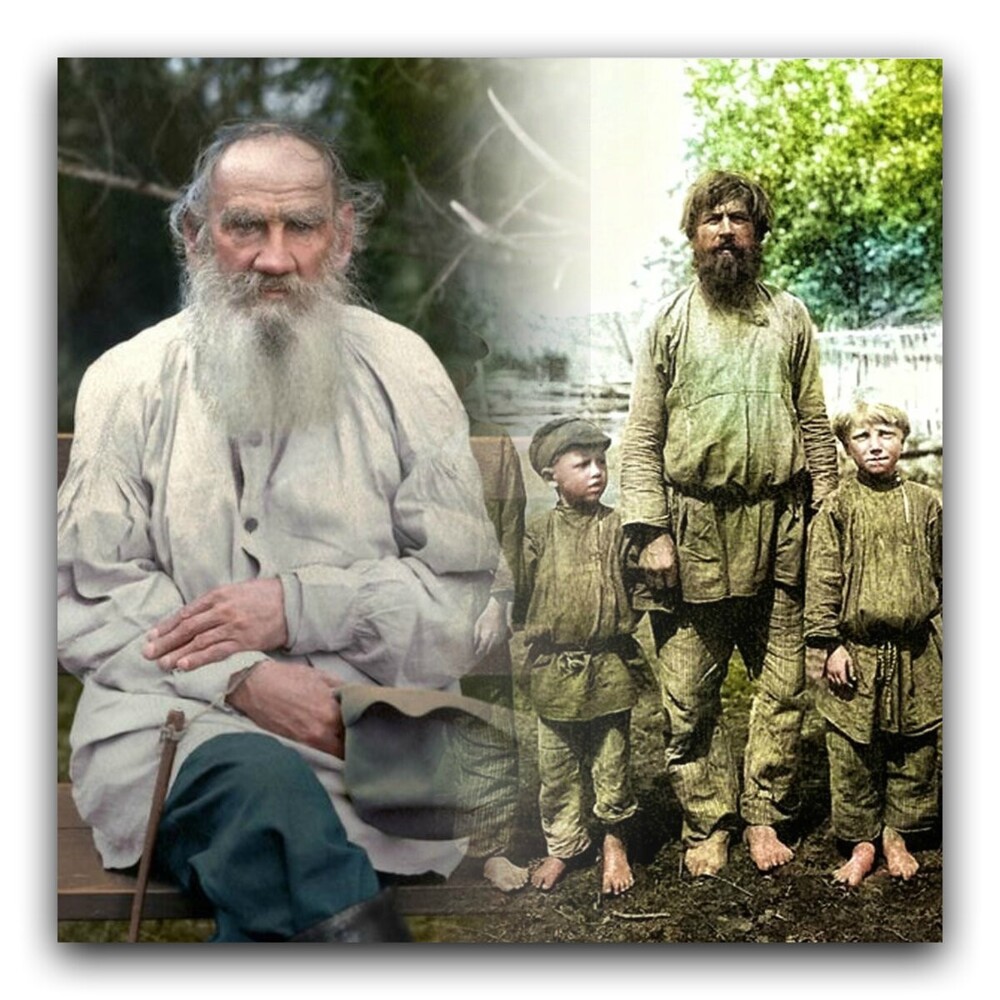

Толстой считал, что физический труд - не только обязанность, но и путь к очищению. Он сам работал в поле, копал землю и пёк хлеб.

Древние греки считали, что человек обязан развивать не только интеллект, но и тело. Одно без другого невозможно. Толстой высоко ценил их философию (если были в музее в Ясной поляне, то наверняка обратили внимание - сколько там философской литературы в библиотеке Толстого). И брал многие принципы на вооружение.

Он знал по именам своих крепостных. Редкий случай для богатых дворян.

олстой общался с ними напрямую без приказчиков, принимал жалобы лично и вдавался в подробности дела. Не прибегал к телесным наказаниям - максимум, выговаривал. Лично помогал деньгами больным или вдовам.

Толстой видел в крестьянах не только «народ», но и школу жизни. У них он учился простоте, терпению, тишине.

Один из самых трогательных образов — Платон Каратаев из «Войны и мира». Он говорит мало, ест просто, живёт скромно, но в нём — спокойствие, доброта и та самая «внутренняя правда», которую Толстой искал всю жизнь. Каратаев — собирательный портрет тех крестьян, с которыми писатель копал, пахал, спорил и которым завидовал.

И всё же он оставался барином. Ходил на охоту, устраивал приёмы, принимал высоких гостей. Этот двойной образ - крестьянин в будни, помещик по воскресеньям - сопровождал его всю жизнь.

Крестьяне не захотели свободы

1856 год. Толстой готов освободить своих крестьян - с землёй. Но есть условие: они должны в течение 24 лет выкупать землю. Реакция ошеломила всех. Крестьяне сказали: «Мы ваши, а земля наша».

Толстой был в растерянности. Юридически он мог начать освобождение, но рисковал лишить крестьян земли, а себя - последнего дохода. Имение в долгах, урожаи нестабильны.

Конечно, в будущем его главным источником его дохода будет не имение, а книги, которые будут расходиться огромными тиражами. Но в 1856 году экономическая ситуация у молодого графа была шаткая.

И он отступил. Продолжил быть помещиком. До 1861 года.

Экономика Ясной Поляны

Толстой в сапогах по колено, с мешком семян за спиной, инструктирующий крестьян по французской системе удобрения полей. Именно так граф экспериментировал.

Он управлял имением без управляющих. Это было очень трудно. Зато всё было под контролем.

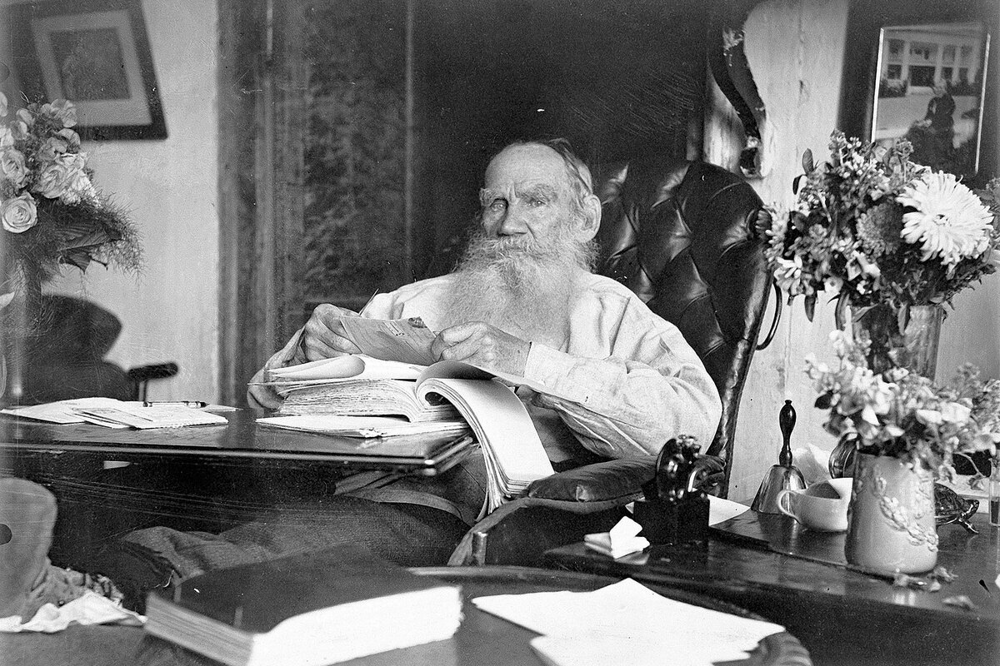

Толстой вёл счета, рассчитывал урожайность, придумывал схемы, по которым деревня могла жить без принуждения.

Толстой не воспринимал крестьян, как рабочую силу. Он их воспринимал, как партнеров. Правда отмечал, что партнеры эти - вечно упрямые и очень недоверчивые.

Первое, что он сделал — начал перевод с барщины на оброк. Крестьян не гоняли на барские поля, они платили деньгами или частью урожая.

Так, он считал, у крестьян появляется ответственность и хоть какая-то свобода. Толстой верил, что с вольным мужиком проще договориться, чем с забитым рабом.

Он внедрял артельную систему, когда крестьяне вместе работают и вместе делят результаты своих трудов.

Толстой предлагал крестьянам объединяться в бригады, делил землю на квадраты, закупал удобрения, проводил полевые собрания. И это было за полвека до СССР.

Земля в Ясной Поляне была тяжёлая: суглинок, требующий особого ухода. Толстой закупал минеральные удобрения, навоз в астрономических объёмах (2400 пудов на десятину). Постоянно изучал агрономические журналы, вводил севообороты и даже вел парники и теплицы. На жену возложил аптекарский огород, а сам увлекался пчёлами.

Доходы были нестабильные: годы с хорошим урожаем приносили до 3000 рублей, но многое уходило на зарплаты, семена, пенсии слугам, содержание школы и семьи.

Но были и удачные примеры. Яблоневые сады приносили прибыль, их продукция шла в Москву. В Самарской губернии (его второе имение) он зарабатывал на кумысе и скоте.

Особое внимание он уделял помощи в голодные годы. В 1891 году, когда в округе свирепствовал голод, Толстой раздавал еду, организовывал столовые, собирал пожертвования через газеты.

Можно ли назвать его экономику успешной? Трудно конечно, потому что не было стабильности. Сельское хозяйство вообще очень трудный бизнес с низкой маржой. Но как социальный эксперимент пример Толстого безусловно выдающейся. Он не сделал крестьян богатыми, но дал им инструменты быть самостоятельными. А это, пожалуй, важнее.

После отмены крепостного права в 1861 году он продолжал помогать крестьянам. Толстой стал мировым посредником. Он вел дела между крестьянами и помещиками, помогал разбираться в новых законах, защищал интересы бывших крепостных. Он отстаивал справедливые наделы, добивался адекватных условий аренды, иногда конфликтовал с другими помещиками.

В 1917 году, когда по стране шли погромы, усадьбы горели, а дворян сносили с пьедестала, именно крестьяне Ясной Поляны встали на защиту дома Толстого. Они дежурили у его могилы, не пустили мародёров, организовали комитет охраны.

Толстой и другие знаменитые помещики: кто был гуманнее

Творческие и интеллигентные люди, как правило, более гуманно относятся к другим людям. И охотнее используют передовой опыт и философские идеи.

Если поставить Толстого рядом с Тургеневым, Пушкиным и Гоголем, получится занятный парад личности и эпохи.

Тургенев не просто презирал крепостное право — он его ненавидел. Дал клятву никогда не владеть «живой собственностью» и освободил своих крестьян досрочно. Без выкупа, без условий, по совести. Соседи шептались: «слишком мягкий», но Тургеневу было плевать.

Жил он на ренту от сдачи в аренду недвижимости и на гонорары от книг.

Пушкин владел Болдинским имением и не особо торопился отпускать крепостных. Земли были заложены, хозяйством занимались управляющие, а сам Александр Сергеевич, по воспоминаниям, «любил порядок, но не порядок в амбаре». Крестьянам сочувствовал, но их судьбой и проблемами не интересовался.

Гоголь не считал крестьян способными к самостоятельной жизни. Его «Мёртвые души» - едкая сатира, но сам он вырос в семье, где помещик считался отцом для своих «душ». Гоголь материально помогал крестьянам через родных, но верил в доброе начальство, а не в равенство.

Источник:

- Лев Толстой и курьезные с ним происшествия

- «Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете

- Великолепная семёрка фактов обо всём на свете

- Лев Толстой и другие знаменитости, чьи имена звучат не так, как мы привыкли

- Режиссёр Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Льва Толстого