2380

10

1

Американская помощь СССР - ленд-лиз - до сих пор остаётся одной из самых острых тем в истории Великой Отечественной войны. Признание и оценка этой помощи для советской стороны были непростым делом ещё в годы войны. Тем не менее, руководители Советского Союза признавали её во время встреч с союзниками на высшем уровне. Свидетельством этого служит известный тост И.Сталина об «американских машинах», произнесённый им на Тегеранской конференции в 1943 году.

Историческая справка

Президент Рузвельт под прицелом фотокамер подписывает «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», более известный как закон о ленд-лизе. Вашингтон, 11 марта 1941 года (Der Zweite Weltkrieg. Die visuelle Geschichte — Dorling Kindersley Verlag GmbH, München, 2009)

Ленд-лиз (англ. lend-lease, от lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду), система передачи США взаймы или в аренду военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам-союзникам по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 года. Он предоставлял президенту полномочия передавать, обменивать, давать в аренду, взаймы или поставлять иным способом военные материалы или военную информацию правительству любой страны, если её «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединённых Штатов».

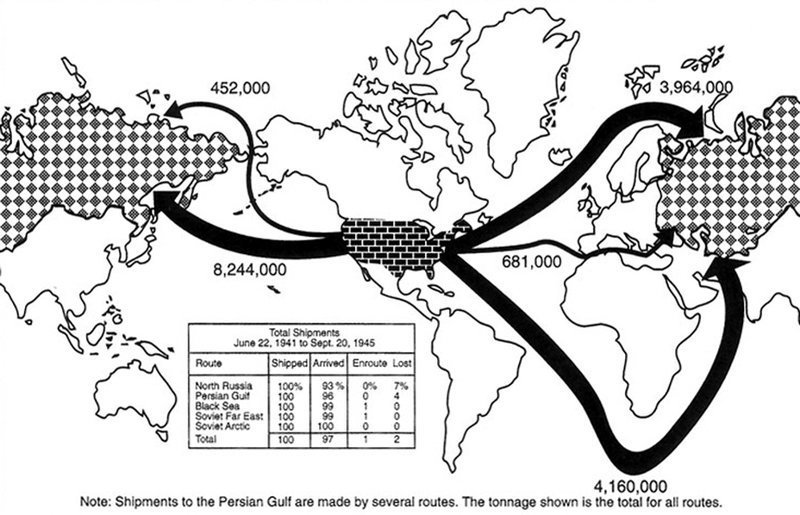

На СССР ленд-лиз был распространён 1 октября 1941 года после подписания Первого протокола о поставках. Поставки по ленд-лизу в СССР продолжались до 20 сентября 1945 года. За это время, включая поставки с 22 июня 1941 по 30 сентября 1945 года, в СССР было отправлено военной помощи на 17 501 000 длинных тонн (1 длинная тонна = 1016 кг), из которых 16 587 000 тонн было доставлено в СССР, 343 000 тонн разгружено в Англии, 488 000 тонн потеряно в пути. Для доставки этих грузов в СССР было задействовано торгового тоннажа: суда США — 8 199 000 брт, суда США, переданные СССР — 5 367 000 брт, суда СССР — 3 401 000 брт, суда других стран — 534 000 брт. Пути доставки грузов по ленд-лизу в тоннах:

Северная Россия — 3 964 000;

Персидский залив — 4 160 000;

Чёрное море — 681 000;

Советский Дальний Восток — 8 244 000;

Советская Арктика — 452 000.

Общая сумма помощи СССР по ленд-лизу (себестоимость поставленной продукции) составила более 11 миллиардов долларов США.

Ленд-лиз (англ. lend-lease, от lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду), система передачи США взаймы или в аренду военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам-союзникам по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 года. Он предоставлял президенту полномочия передавать, обменивать, давать в аренду, взаймы или поставлять иным способом военные материалы или военную информацию правительству любой страны, если её «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединённых Штатов».

На СССР ленд-лиз был распространён 1 октября 1941 года после подписания Первого протокола о поставках. Поставки по ленд-лизу в СССР продолжались до 20 сентября 1945 года. За это время, включая поставки с 22 июня 1941 по 30 сентября 1945 года, в СССР было отправлено военной помощи на 17 501 000 длинных тонн (1 длинная тонна = 1016 кг), из которых 16 587 000 тонн было доставлено в СССР, 343 000 тонн разгружено в Англии, 488 000 тонн потеряно в пути. Для доставки этих грузов в СССР было задействовано торгового тоннажа: суда США — 8 199 000 брт, суда США, переданные СССР — 5 367 000 брт, суда СССР — 3 401 000 брт, суда других стран — 534 000 брт. Пути доставки грузов по ленд-лизу в тоннах:

Северная Россия — 3 964 000;

Персидский залив — 4 160 000;

Чёрное море — 681 000;

Советский Дальний Восток — 8 244 000;

Советская Арктика — 452 000.

Общая сумма помощи СССР по ленд-лизу (себестоимость поставленной продукции) составила более 11 миллиардов долларов США.

Первое «признание» ленд-лиза

(Схема путей доставки грузов в СССР с указанием объемов и потерь по каждому маршруту)

Во время войны, когда помощь из США поступала в СССР широким потоком, некоторые американские официальные лица воспринимали недостаточное освещение этого факта в советской прессе с обидой. Первый публичный скандал на тему признания важности ленд-лиза произошёл в 1943 году. Его спровоцировал посол США в СССР адмирал Уильям Стендли (William Standley), который считал, что помощь американского народа оценивается представителями советского правительства совершенно недостаточно, расценивая это как явное проявление неблагодарности.

Как писал американский историк Роберт Джонс, посол стал искать свидетельства, подтверждающие факт получения американской помощи, в местах, которые посещал, в газетах и журналах; кроме того, он расспрашивал об этом советских граждан. Как позже по этому поводу писал сам Стендли, «мои усилия почти не дали результата». Отчаявшись найти признательность за помощь по ленд-лизу, выраженную публично наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым или кем-то другим из советских официальных лиц, Стендли 8 марта 1943 года созвал пресс-конференцию в посольстве США в Москве и «кинул кошку в стаю голубей», набросившись с сердитыми упрёками на советских представителей.

Скандал, устроенный послом США, был воспринят советским правительством негативно, но сдержанно. Отношения между союзниками и СССР в этот момент были сложными, чему способствовали затягивание открытия второго фронта в Европе и временное прекращение движения полярных конвоев в Мурманск и Архангельск из-за усиления немецких ВМС в северной Норвегии. Тем не менее, Москва решила не углублять возникшую «трещину», что было бы на радость берлинским пропагандистам, и никаких ответных дипломатических заявлений не последовало. Согласно телеграмме, отправленной спустя два дня после заявлений Стендли, Наркомат иностранных дел рекомендовал послу СССР в Вашингтоне Литвинову поступить следующим образом:

«Вы можете воспользоваться Вашим выступлением на завтраке у Стеттиниуса 11 марта, чтобы в спокойной форме дать достойный ответ на неуклюжую выходку Стендли, не называя его, конечно, по имени. Для Вашей ориентации сообщаем, что:

1) утверждения Стендли об отсутствии в нашей печати информации об американской помощи неправильны. Помимо известных Вам авторитетных выступлений, в которых наше правительство подчеркнуло значение помощи союзников, помимо подробнейшего опубликования всех речей Рузвельта и Черчилля и регулярной публикации всего сказанного ими о материальной помощи Советскому Союзу, только за последние полтора месяца опубликованы, например, следующие сообщения: 24 января – полностью заявление Стеттиниуса о поставках по ленд-лизу в 1942 году, включая все цифры, касающиеся СССР, 24 февраля –заявления Литтлтона в Ньюкасле об англо-американских поставках в СССР за 1941 и 1942 гг., 5 марта – подробное изложение всех важнейших заявлений и цифровых данных Стеттиниуса из его доклада сенатской комиссии по иностранным делам, 10 марта (в «Известиях) – подробное изложение статьи Стеттиниуса в «Амэрикен мэгэзин» об американских поставках продовольствия в Англию и СССР;

2) никто до сих пор не осмеливался ставить под вопрос эффективность использования американских и других импортных военных материалов Красной Армией, американцы не раз говорили о быстром их освоении нашими людьми, и намёки Стендли на то, что неизвестно, куда девается американское вооружение, являются смешными;

3) неуклюжая выходка Стендли, как говорят, удивила большинство присутствовавших на пресс-конференции журналистов, считающих его заявления бестактными и вредными».

Сам же посол США был удовлетворён результатом своего заявления. Как он писал позже, московская пресса в течение трёх дней хранила молчание, а потом вдруг рассыпалась «настоящим валом заявлений по поводу американской помощи России». Несмотря на грубый для дипломата ход, он добился чего хотел, хоть и поставил Москву и Вашингтон в весьма неудобное положение по отношению другу к другу. Как писал американский историк Роберт Шервуд, президент США не был доволен действиями своего посла, сочтя их грубыми и бестактными. 3 мая 1943 года Стендли подал прошение об отставке, которая была принята несколько месяцев спустя.

Возникшая щекотливая ситуация была несколько сглажена спустя полгода словами Сталина о значении американской помощи для СССР на конференции лидеров «Большой тройки» в Тегеране, которые американская пресса затем часто упоминала как самый большой комплимент за ленд-лиз.

Во время войны, когда помощь из США поступала в СССР широким потоком, некоторые американские официальные лица воспринимали недостаточное освещение этого факта в советской прессе с обидой. Первый публичный скандал на тему признания важности ленд-лиза произошёл в 1943 году. Его спровоцировал посол США в СССР адмирал Уильям Стендли (William Standley), который считал, что помощь американского народа оценивается представителями советского правительства совершенно недостаточно, расценивая это как явное проявление неблагодарности.

Как писал американский историк Роберт Джонс, посол стал искать свидетельства, подтверждающие факт получения американской помощи, в местах, которые посещал, в газетах и журналах; кроме того, он расспрашивал об этом советских граждан. Как позже по этому поводу писал сам Стендли, «мои усилия почти не дали результата». Отчаявшись найти признательность за помощь по ленд-лизу, выраженную публично наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым или кем-то другим из советских официальных лиц, Стендли 8 марта 1943 года созвал пресс-конференцию в посольстве США в Москве и «кинул кошку в стаю голубей», набросившись с сердитыми упрёками на советских представителей.

Скандал, устроенный послом США, был воспринят советским правительством негативно, но сдержанно. Отношения между союзниками и СССР в этот момент были сложными, чему способствовали затягивание открытия второго фронта в Европе и временное прекращение движения полярных конвоев в Мурманск и Архангельск из-за усиления немецких ВМС в северной Норвегии. Тем не менее, Москва решила не углублять возникшую «трещину», что было бы на радость берлинским пропагандистам, и никаких ответных дипломатических заявлений не последовало. Согласно телеграмме, отправленной спустя два дня после заявлений Стендли, Наркомат иностранных дел рекомендовал послу СССР в Вашингтоне Литвинову поступить следующим образом:

«Вы можете воспользоваться Вашим выступлением на завтраке у Стеттиниуса 11 марта, чтобы в спокойной форме дать достойный ответ на неуклюжую выходку Стендли, не называя его, конечно, по имени. Для Вашей ориентации сообщаем, что:

1) утверждения Стендли об отсутствии в нашей печати информации об американской помощи неправильны. Помимо известных Вам авторитетных выступлений, в которых наше правительство подчеркнуло значение помощи союзников, помимо подробнейшего опубликования всех речей Рузвельта и Черчилля и регулярной публикации всего сказанного ими о материальной помощи Советскому Союзу, только за последние полтора месяца опубликованы, например, следующие сообщения: 24 января – полностью заявление Стеттиниуса о поставках по ленд-лизу в 1942 году, включая все цифры, касающиеся СССР, 24 февраля –заявления Литтлтона в Ньюкасле об англо-американских поставках в СССР за 1941 и 1942 гг., 5 марта – подробное изложение всех важнейших заявлений и цифровых данных Стеттиниуса из его доклада сенатской комиссии по иностранным делам, 10 марта (в «Известиях) – подробное изложение статьи Стеттиниуса в «Амэрикен мэгэзин» об американских поставках продовольствия в Англию и СССР;

2) никто до сих пор не осмеливался ставить под вопрос эффективность использования американских и других импортных военных материалов Красной Армией, американцы не раз говорили о быстром их освоении нашими людьми, и намёки Стендли на то, что неизвестно, куда девается американское вооружение, являются смешными;

3) неуклюжая выходка Стендли, как говорят, удивила большинство присутствовавших на пресс-конференции журналистов, считающих его заявления бестактными и вредными».

Сам же посол США был удовлетворён результатом своего заявления. Как он писал позже, московская пресса в течение трёх дней хранила молчание, а потом вдруг рассыпалась «настоящим валом заявлений по поводу американской помощи России». Несмотря на грубый для дипломата ход, он добился чего хотел, хоть и поставил Москву и Вашингтон в весьма неудобное положение по отношению другу к другу. Как писал американский историк Роберт Шервуд, президент США не был доволен действиями своего посла, сочтя их грубыми и бестактными. 3 мая 1943 года Стендли подал прошение об отставке, которая была принята несколько месяцев спустя.

Возникшая щекотливая ситуация была несколько сглажена спустя полгода словами Сталина о значении американской помощи для СССР на конференции лидеров «Большой тройки» в Тегеране, которые американская пресса затем часто упоминала как самый большой комплимент за ленд-лиз.

Сгущёнка и печенье в данном случае получены не по ленд-лизу, а как пожертвования от «Общества помощи России в войне» (Russian War Relief) — общественной благотворительной организации, которая за годы войны собрала и отправила в СССР продуктов, одежды и предметов обихода на 1,5 миллиарда долларов

Тегеранская конференция

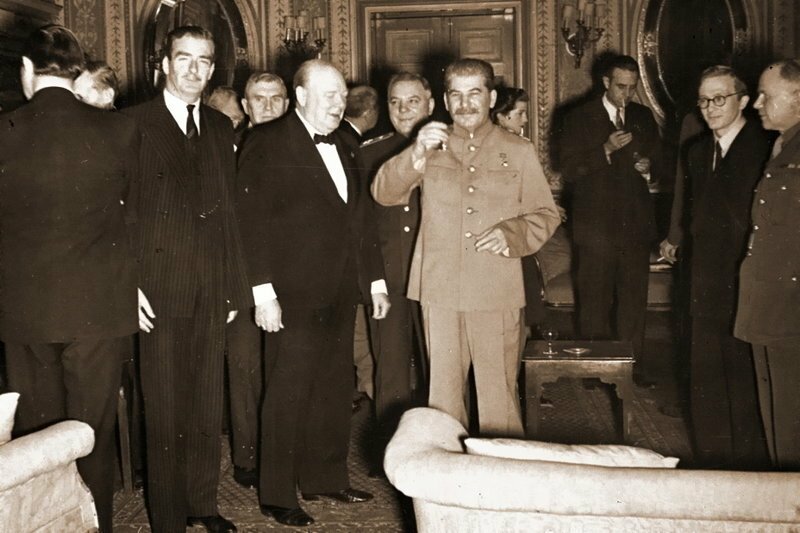

(Один из известнейших снимков «Большой тройки»: Сталин, Рузвельт и Черчилль на веранде советского посольства в Тегеране. На заднем плане помощники президента США)

Конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании, состоявшаяся в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, принадлежит к числу крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны. На ней впервые произошла общая встреча лидеров «Большой тройки» с целью решения и воплощения в жизнь важных вопросов войны и мира. Она оказала положительное влияние на межсоюзнические отношения и укрепила доверие и взаимопонимание между ведущими державами антигитлеровской коалиции.

В послевоенные годы в американской и советской литературе события Тегеранской конференции были освещены достаточно подробно: публиковались мемуары участников, сборники дипломатических документов с записями бесед и заседаний. Однако открыто с ними можно было ознакомиться только после 1961 года. Причиной тому была договорённость глав трёх союзных держав не предавать их гласности.

Согласно утверждению переводчика советской делегации Валентина Бережкова, США первыми нарушили эту договорённость, опубликовав в 1961 году в одностороннем порядке сборник дипломатических документов «Внешняя политика Соединённых Штатов. Каирская и Тегеранская конференции 1943 года» (Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, the Conferences at Cairo and Tehran, 1943). В ответ в этом же году в СССР была опубликована часть документов Тегеранской конференции в журнале «Международная жизнь», а спустя шесть лет они вошли в сборник документов «Тегеран – Ялта – Потсдам», переиздававшийся позже ещё два раза.

Конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании, состоявшаяся в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, принадлежит к числу крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны. На ней впервые произошла общая встреча лидеров «Большой тройки» с целью решения и воплощения в жизнь важных вопросов войны и мира. Она оказала положительное влияние на межсоюзнические отношения и укрепила доверие и взаимопонимание между ведущими державами антигитлеровской коалиции.

В послевоенные годы в американской и советской литературе события Тегеранской конференции были освещены достаточно подробно: публиковались мемуары участников, сборники дипломатических документов с записями бесед и заседаний. Однако открыто с ними можно было ознакомиться только после 1961 года. Причиной тому была договорённость глав трёх союзных держав не предавать их гласности.

Согласно утверждению переводчика советской делегации Валентина Бережкова, США первыми нарушили эту договорённость, опубликовав в 1961 году в одностороннем порядке сборник дипломатических документов «Внешняя политика Соединённых Штатов. Каирская и Тегеранская конференции 1943 года» (Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, the Conferences at Cairo and Tehran, 1943). В ответ в этом же году в СССР была опубликована часть документов Тегеранской конференции в журнале «Международная жизнь», а спустя шесть лет они вошли в сборник документов «Тегеран – Ялта – Потсдам», переиздававшийся позже ещё два раза.

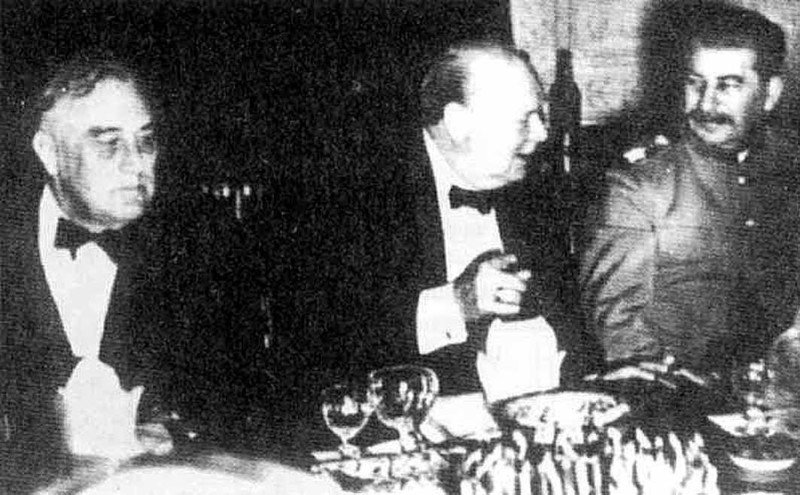

(Званый обед в британском посольстве в Тегеране по случаю дня рождения Черчилля, 30 ноября 1943 года: Рузвельт, Черчилль, Сталин и торт с 69 свечами)

Апофеозом в Советском Союзе стал изданный в 1978-1984 гг. шеститомный труд «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.», где второй том был полностью посвящён этой конференции. Необходимо отметить, что при создании этого труда составители пользовались вышеуказанным американским изданием, но при этом советский сборник включил в себя далеко не все описания встреч руководителей СССР, США и Великобритании. Так, к примеру, документы за 30 ноября 1943 года содержат записи встреч в следующем порядке:

беседа Сталина и Черчилля в 12:40;

беседа Молотова, Идена и Гопкинса в 13:30;

беседа глав государств во время завтрака в 13:40;

третье заседание глав государств 16:30-17:20.

Однако из советского сборника нельзя ничего узнать ещё об одном событии того дня — торжественном обеде в честь 69-летия Уинстона Черчилля, который начался в 20:30 и продолжался почти три часа. Кроме именинника, Сталина и Рузвельта на нём присутствовал весь основной состав трёх делегаций. Именно тогда Сталиным был произнесён тост, обозначивший значимость роли ленд-лиза для СССР в текущей войне.

Апофеозом в Советском Союзе стал изданный в 1978-1984 гг. шеститомный труд «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.», где второй том был полностью посвящён этой конференции. Необходимо отметить, что при создании этого труда составители пользовались вышеуказанным американским изданием, но при этом советский сборник включил в себя далеко не все описания встреч руководителей СССР, США и Великобритании. Так, к примеру, документы за 30 ноября 1943 года содержат записи встреч в следующем порядке:

беседа Сталина и Черчилля в 12:40;

беседа Молотова, Идена и Гопкинса в 13:30;

беседа глав государств во время завтрака в 13:40;

третье заседание глав государств 16:30-17:20.

Однако из советского сборника нельзя ничего узнать ещё об одном событии того дня — торжественном обеде в честь 69-летия Уинстона Черчилля, который начался в 20:30 и продолжался почти три часа. Кроме именинника, Сталина и Рузвельта на нём присутствовал весь основной состав трёх делегаций. Именно тогда Сталиным был произнесён тост, обозначивший значимость роли ленд-лиза для СССР в текущей войне.

(Сталин произносит один из тостов на дне рождения Черчилля)

Однако для советских читателей он был секретом полишинеля. Хотя эти слова Сталина нельзя найти ни в одном из вышеупомянутых советских сборников документов, с ними можно ознакомиться в мемуарах участников этого банкета, изданными в СССР. Правда, с одной оговоркой — тост был подвергнут редакции, изменившей его суть. Примером тому является советское издание мемуаров Эллиота Рузвельта, сына президента США.

Однако для советских читателей он был секретом полишинеля. Хотя эти слова Сталина нельзя найти ни в одном из вышеупомянутых советских сборников документов, с ними можно ознакомиться в мемуарах участников этого банкета, изданными в СССР. Правда, с одной оговоркой — тост был подвергнут редакции, изменившей его суть. Примером тому является советское издание мемуаров Эллиота Рузвельта, сына президента США.

«Сложности перевода»

В 1946 году в США вышла книга «Как он видел это» (As He Saw It), автором которой был сын покойного Франклина Рузвельта Эллиот, побывавший со своим отцом на важнейших международных встречах руководителей великих держав. Спустя год после выхода книга была переведена и издана в СССР под названием «Его глазами». В своих мемуарах Эллиот Рузвельт отвёл целую главу рассказу о Тегеранской конференции, основываясь на собственных воспоминаниях очевидца, а также рассказах и записях своего отца.

Вероятно, это была первая публикация подобного рода, в которой освещались внутренние подробности происходившего в Тегеране. Её автор был свидетелем того, как Сталин произнёс свой знаменитый тост на дне рождения Черчилля и привёл его в качестве прямой речи в книге. В русскоязычном издании 1947 года он изложен так:

«Тосты следовали один за другим так часто, что мы не успевали садиться; в результате некоторые из нас так и беседовали стоя. Вспоминаю, как в промежутке между какими-то двумя тостами я выслушал соображения Рандольфа Черчилля по весьма важному вопросу, но не помню точно, по какому. Затем наступил момент, когда боги дружелюбия и веселья задремали, и тогда генерал сэр Алан Брук встал и начал распространяться на тему о том, что английский народ пострадал в этой войне больше, чем все другие, больше потерял, больше сражался и больше сделал для победы. По лицу Сталина пробежала тень раздражения. Возможно, что именно это побудило его почти сразу же встать и произнести тост.

– Я хочу рассказать вам, что, с советской точки зрения, сделали для победы президент и Соединённые Штаты. В этой войне главное – машины. Соединённые Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолётов в месяц. Англия производит ежемесячно 3 тысячи самолётов, главным образом тяжёлых бомбардировщиков. Следовательно, Соединённые Штаты – страна машин. Эти машины, полученные по ленд-лизу, помогают нам выиграть войну».

Однако при сравнении перевода с оригинальным текстом, можно обнаружить существенную разницу в изложении последнего предложения тоста Сталина, что в корне меняет суть сказанного:

«I want to tell you, from the Soviet point of view, what the President and United States have done to win the war. The most important things in this war are machines. The United States has proven that it can turn out from eight to ten thousand airplanes a month. England turns out three thousand a month, principally heavy bombers. The United States, therefore, is a country of machines. Without the use of those machines, through Lend-Lease, we would lose this war».

Любому знающему английский язык очевидно, что смысл последнего предложения оригинала не совпадает с тем, что мы видим в переводе. Оно должно звучать следующим образом: «Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Вероятно, это была первая публикация подобного рода, в которой освещались внутренние подробности происходившего в Тегеране. Её автор был свидетелем того, как Сталин произнёс свой знаменитый тост на дне рождения Черчилля и привёл его в качестве прямой речи в книге. В русскоязычном издании 1947 года он изложен так:

«Тосты следовали один за другим так часто, что мы не успевали садиться; в результате некоторые из нас так и беседовали стоя. Вспоминаю, как в промежутке между какими-то двумя тостами я выслушал соображения Рандольфа Черчилля по весьма важному вопросу, но не помню точно, по какому. Затем наступил момент, когда боги дружелюбия и веселья задремали, и тогда генерал сэр Алан Брук встал и начал распространяться на тему о том, что английский народ пострадал в этой войне больше, чем все другие, больше потерял, больше сражался и больше сделал для победы. По лицу Сталина пробежала тень раздражения. Возможно, что именно это побудило его почти сразу же встать и произнести тост.

– Я хочу рассказать вам, что, с советской точки зрения, сделали для победы президент и Соединённые Штаты. В этой войне главное – машины. Соединённые Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолётов в месяц. Англия производит ежемесячно 3 тысячи самолётов, главным образом тяжёлых бомбардировщиков. Следовательно, Соединённые Штаты – страна машин. Эти машины, полученные по ленд-лизу, помогают нам выиграть войну».

Однако при сравнении перевода с оригинальным текстом, можно обнаружить существенную разницу в изложении последнего предложения тоста Сталина, что в корне меняет суть сказанного:

«I want to tell you, from the Soviet point of view, what the President and United States have done to win the war. The most important things in this war are machines. The United States has proven that it can turn out from eight to ten thousand airplanes a month. England turns out three thousand a month, principally heavy bombers. The United States, therefore, is a country of machines. Without the use of those machines, through Lend-Lease, we would lose this war».

Любому знающему английский язык очевидно, что смысл последнего предложения оригинала не совпадает с тем, что мы видим в переводе. Оно должно звучать следующим образом: «Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

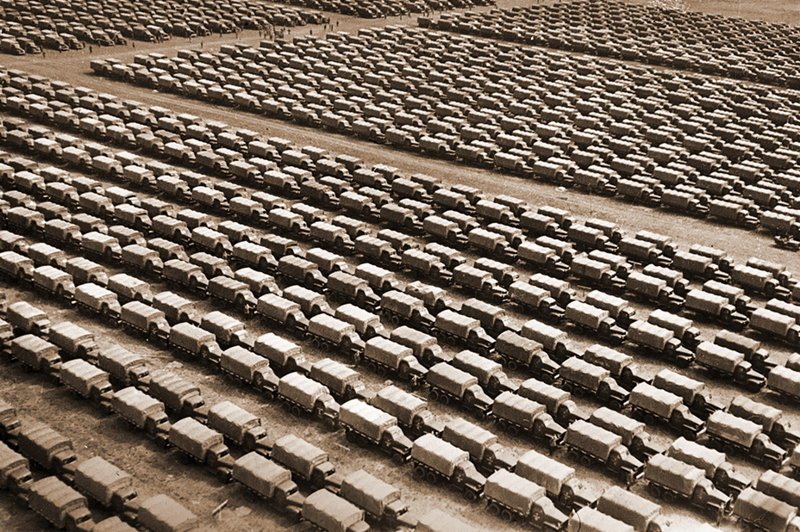

(Большинство споров о роли ленд-лиза в войне на советско-германском фронте сводятся к подсчёту количества «Шерманов» или «Аэрокобр», при этом поставки почти 500 тысяч транспортных средств, от мотоциклов и командирских «Виллисов» до 20-тонных танковых трейлеров, позволивших Красной армии стать в разы мобильнее, обычно остаются за кадром. Поставки 100 000 одних только трёхосных «Студебеккеров» переоценить сложно — ко второй половине войны армия была насыщена ими. На фото одна из баз РГК, где грузовики ожидают отправки на фронт, весна 1944 года )

Документально слова Сталина были зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции, который был опубликован в вышеупомянутом американском сборнике 1961 года на 469-й странице. Тост руководителя советской делегации был внесён в журнал как наиболее интересное событие торжественного обеда вечером 30 ноября 1943 года:

«I want to tell you, from the Russian point of view, what the President and United States have done to win the war. The most important things in this war are machines. The United States has proven that it can turn out from 8,000 to 10,000 airplanes per month. Russia can only turn out, at most, 3,000 airplanes a month. England turns out 3,000 to 3,500, which are principally heavy bombers. Without the use of those machines, through Lend-Lease, we would lose this war».

Эта версия тоста отличается от воспоминаний сына Рузвельта и вышеуказанных русскоязычных вариантов. Упоминание производства самолётов в СССР делает эту запись четвёртым вариантом слов Сталина, при этом единственным на данный момент подтверждённым документально (перевод Е. Скибинского):

«Я хочу сказать вам, что, с русской точки зрения, сделали Президент и Соединённые Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединённые Штаты доказали, что могут производить от 8,000 до 10,000 самолётов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолётов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжёлые бомбардировщики. Таким образом, Соединённые Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что слова Сталина при переводе книги Эллиота Рузвельта в 1947 году были изменены. Причиной тому может быть грубая ошибка переводчиков, но, вероятнее всего, смысл искажён по политическим мотивам. Поэтому неудивительно, что в книге Бережкова мы не найдём ничего иного, несмотря на 20-летнюю разницу в изданиях.

«I want to tell you, from the Russian point of view, what the President and United States have done to win the war. The most important things in this war are machines. The United States has proven that it can turn out from 8,000 to 10,000 airplanes per month. Russia can only turn out, at most, 3,000 airplanes a month. England turns out 3,000 to 3,500, which are principally heavy bombers. Without the use of those machines, through Lend-Lease, we would lose this war».

Эта версия тоста отличается от воспоминаний сына Рузвельта и вышеуказанных русскоязычных вариантов. Упоминание производства самолётов в СССР делает эту запись четвёртым вариантом слов Сталина, при этом единственным на данный момент подтверждённым документально (перевод Е. Скибинского):

«Я хочу сказать вам, что, с русской точки зрения, сделали Президент и Соединённые Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединённые Штаты доказали, что могут производить от 8,000 до 10,000 самолётов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолётов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжёлые бомбардировщики. Таким образом, Соединённые Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что слова Сталина при переводе книги Эллиота Рузвельта в 1947 году были изменены. Причиной тому может быть грубая ошибка переводчиков, но, вероятнее всего, смысл искажён по политическим мотивам. Поэтому неудивительно, что в книге Бережкова мы не найдём ничего иного, несмотря на 20-летнюю разницу в изданиях.

(Еще менее заметной, но вряд ли менее важной составляющей ленд-лиза были поставки сырья, расходных материалов и продовольствия. Так, считается, что одних только мясных консервов из США прибыло более двух миллиардов банок. При этом поставщики учитывали предпочтения заказчика — так, свиная "tushonka" производилась по советскому рецепту, в то время как для американцев было более характерным использование разного рода консервированной ветчины или колбасного фарша, ставшего знаменитым «спамом»)

(Сталин беседует с Рузвельтом на Ялтинской конференции, 4 февраля 1945 года)

Вопрос о значении ленд-лиза оказался одним из острейших. В СССР была начата историко-пропагандистская кампания, целью которой было лишить значимости американскую помощь советскому союзнику в годы Великой Отечественной войны. Уже в 1947 году была опубликована работа первого заместителя председателя Совнаркома СССР Николая Вознесенского под названием «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», в которой автор охарактеризовал помощь союзников как имевшую малосущественное значение:

«Увеличение импорта товаров (преимущественно сырья и материалов) произошло за счёт поставок союзников СССР в войне против Германии и Японии. Однако, если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%».

Впоследствии эти «всего лишь около 4%» стали основной характеристикой ленд-лиза в советских исторических трудах. На этом фоне публикация слов Сталина о том, что без ленд-лиза «мы бы ПРОИГРАЛИ войну» шла бы вразрез с принятой установкой, выглядя нелепо.

Вопрос о значении ленд-лиза оказался одним из острейших. В СССР была начата историко-пропагандистская кампания, целью которой было лишить значимости американскую помощь советскому союзнику в годы Великой Отечественной войны. Уже в 1947 году была опубликована работа первого заместителя председателя Совнаркома СССР Николая Вознесенского под названием «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», в которой автор охарактеризовал помощь союзников как имевшую малосущественное значение:

«Увеличение импорта товаров (преимущественно сырья и материалов) произошло за счёт поставок союзников СССР в войне против Германии и Японии. Однако, если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%».

Впоследствии эти «всего лишь около 4%» стали основной характеристикой ленд-лиза в советских исторических трудах. На этом фоне публикация слов Сталина о том, что без ленд-лиза «мы бы ПРОИГРАЛИ войну» шла бы вразрез с принятой установкой, выглядя нелепо.

Однако «концы в воду» спрятать всё-таки не удалось, так как спустя год после Тегерана Сталин высказался о значении ленд-лиза ещё раз, но уже на Ялтинской конференции — во время получасовой официальной беседы с Франклином Рузвельтом 8 февраля 1945 года. В её конце Сталин попросил президента подтвердить информацию о предоставлении СССР части торгового флота США после окончания войны. Рузвельт ответил, что он может предоставить излишки торгового тоннажа в виде кредита на выгодных для СССР условиях. Глава советского государства был этим удовлетворён:

«Сталин говорит, что это будет другим замечательным мероприятием Соединённых Штатов. Ленд-лиз, это новое изобретение американцев, сыграл большую роль в этой войне. Раньше союзникам было обидно получать субсидии, а теперь им не обидно получать вооружение по ленд-лизу. Если бы не ленд-лиз, то победа была бы сильно затруднена».

Нет никаких сомнений, что именно в кровопролитных сражениях на советско-германском фронте Красная армия сломала хребет сильному и опасному врагу, и это произошло в том числе благодаря ленд-лизу. Признание значимости американской помощи в трудные для Советского Союза годы нисколько не лишает его заслуженной победы во Второй мировой войне. Признавал это и Сталин.

Автор выражает глубокую признательность Евгению Скибинскому за помощь в работе над статьёй.

«Сталин говорит, что это будет другим замечательным мероприятием Соединённых Штатов. Ленд-лиз, это новое изобретение американцев, сыграл большую роль в этой войне. Раньше союзникам было обидно получать субсидии, а теперь им не обидно получать вооружение по ленд-лизу. Если бы не ленд-лиз, то победа была бы сильно затруднена».

Нет никаких сомнений, что именно в кровопролитных сражениях на советско-германском фронте Красная армия сломала хребет сильному и опасному врагу, и это произошло в том числе благодаря ленд-лизу. Признание значимости американской помощи в трудные для Советского Союза годы нисколько не лишает его заслуженной победы во Второй мировой войне. Признавал это и Сталин.

Автор выражает глубокую признательность Евгению Скибинскому за помощь в работе над статьёй.

Источник:

реклама

И нужен был не ленд-лиз а помощь в войне. реальная помощь. А так они подсчитали простую вещь. поставлять в СССР даже даром, намного дешевле, чем воевать самим. Вот и все.

Говорят что ленд-лиз был бесплатным - я могу допустить. Но вот только капиталистическая промышленность не будет работать даром. За чей чет покупались ресурсы из которых делались самолеты и машины поставляемые нам? США работала, в убыток? ой ли? Потому и рос их ВВП наверное. такую чушь могут нести только незнакомые с экономикой. Что интересно активно невоюющая Англия получила львиную долю поставок. на долю СССР хорошо если пришлось 30%

И вот получая бесплатный Ленд-лиз Англия как-то незаметно к 43 году истратила весь свой золотой запас. Чудеса. Достаточно вообще посмотреть графики по золоту у США до и после войны чтоб понять кто на этой войне зарабатывал так что из ушей текло.

Так что для нас было бы выгоднее, чтоб 9 млн. солдат США и 4.5 млн. солдат Англии все-таки воевали. (армия Германии, если что, насчитывала около 8 млн.) А не сидели до 44 года, когда станет ясно, кто победит и пора вступать в раздел Европы.

Посмотрите на поставки из Монголии за период ВОВ. Им низкий поклон!

Ну спасибо.

Да, ленд-лиз был очень полезным для нас. Но и мы ведь не просто так тушенку жрали и на виллисах катались.

Так что нет смысла начинать очередной срачь.

Во первых за всё что нам было поставлено была оплата - золотом между прочим, а не резаными дохлыми енотами. А про ботиночки я почему вспомнил - в Мурманской области в этих ботиночках целый батальон замёрз. Батальон морпехов. Так то.

Одно из 2х или бы изменилась система отношений или же сама система.

Ответ удивительно прост: очень крупными получателями помощи были Англия и Китай. Англичане никак не смогли бы обеспечить свою промышленность сырьём без этих поставок. А британские заводы выпустили за войну десятки тысяч самолётов, в том числе тысячи четырёхмоторных бомбардировщиков.

Впрочем, если бы вы интересовались не лозунгами, а реальным ходом войны, то и сами бы это поняли. Англии, например, американцы передали 200 боевых кораблей (Советскому Союзу, кажется всего 2). В Китае против Японии воевали не только самолёты, но и несколько сотен пилотов. Неплохо воевали. Помимо американцев там были французы и поляки, но всех их привезла в Китай, снарядила и снабжала "страна жёлтого дьявола".

Помощь - она всегда помощь. Она не может не влиять, тем более никак.

Но штаты не оказывали бескорыстную помощь, а банально наживались на этом, вот в чём дело. Поднимались и поднялись на войне.