1.

2.

Установка 76-мм пушки на шасси танка Т-26. Завод имени Кирова, Ленинград. Осень 1941 года. На переднем плане приемщик В.О. Шпаковский осматривает готовую машину.

Некоторые эти машины дожили по меньше мере до 1943 года и активно использовались в боях под Ленинградом.

Источник информации о фото:

1. Восточно-Сибирская правда № 259 от 1 ноября 1941 г

3.

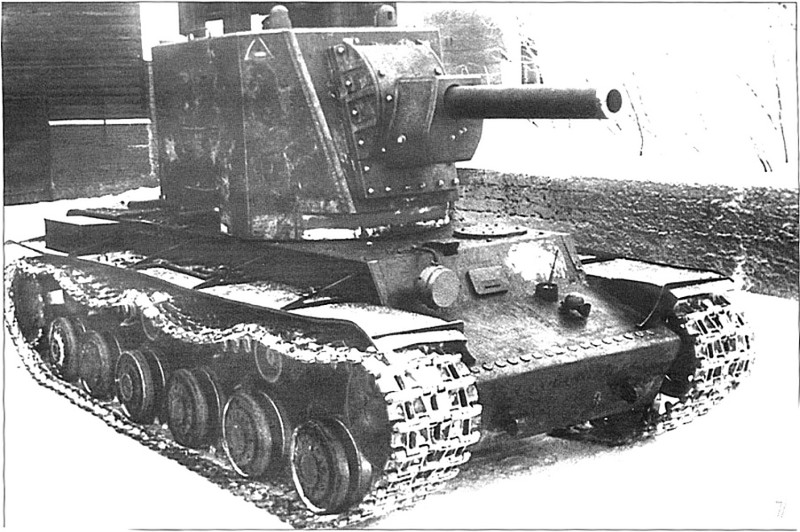

Самый первый танк КВ-2

4.

Немецкие солдаты осматривают подбитый советский тяжелый танк КВ-1. 1941 год

5.

Колонна трофейных немецких танков Pz.Kpfw.III и САУ StuG III на дороге.

На переднем плане — средний танк Pz.III, далее — штурмовые орудия StuG III.

Источник информации о фото:

1. Газета «Красная Звезда» №091 (5155) от 18 апреля 1942 г

6.

Немецкая самоходная гаубица sIG-33 проезжает мимо брошенного экипажем советского тяжелого танка КВ-2 из состава 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса 11-й армии генерала Морозова.

7.

Этот средний трехбашенный танк Т-28 — один из немногих танков этого типа, переживших катастрофу первых месяцев войны, когда почти все такие танки были потеряны. Теперь он принимает участие в обороне Ленинграда.

8.

Новейшие немецкие тяжелые танки «Тигр» (PzKpfw VI «Tiger I») доставлены на боевые испытания на железнодорожную станцию Мга под Ленинградом, но машинам сразу же потребовался ремонт.

9.

10.

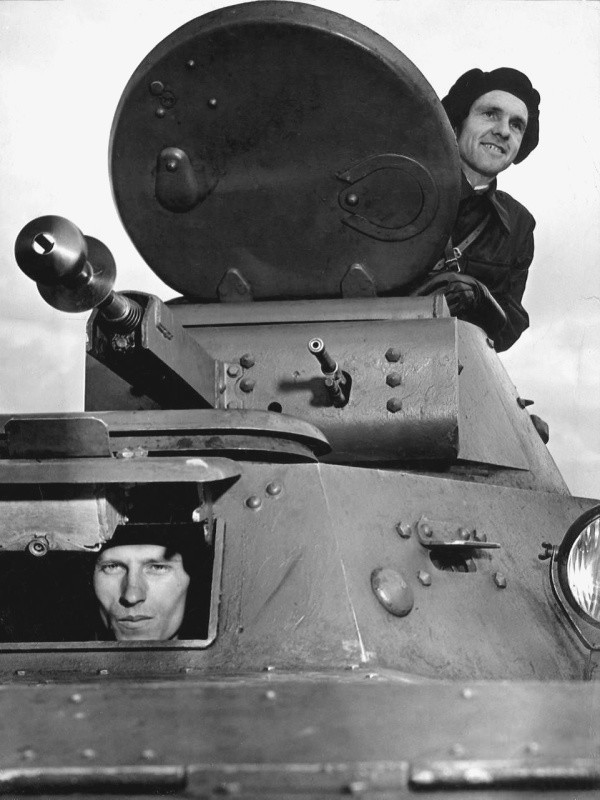

Танки 1-й гвардейской танковой бригады в засаде. На переднем плане — легкий танк БТ-7, за ним виднеется Т-34. Западный фронт.

11.

Подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. V «Пантера» на белорусском поле. На борту танка плакат с надписью «Внимание! Груз слишком широкий». Далее читается плохо, вероятно «Габарит погрузки обе стороны в размере около 5,0 6,0».

12.

Сожженный немецкий танк Pz.Kpfw. V «Пантера» на белорусском поле.

Время съемки: Июль 1944

13.

Взорванное немецкое штурмовое орудие StuG III и тело погибшего немецкого танкиста.

14.

Танк Т-34-85 №10 36-й гвардейской танковой бригады на улице Белграда.

Время съемки: 21-22.10.1944

15.

Совесткий танк Т-34 №323 с сорванным лобовым бронелистом

16.

Немецкий солдат у захваченного советского тяжелого танка КВ-1

17.

Танк M3 «Генерал Ли» в советских войсках, Вязьма

В СССР танк M3 «Генерал Ли» поставлялся по ленд-лизу (получено около 1400 штук).

На фотографии у танка хорошо заметны резинометаллические гусеницы — самый большой недостаток M3 «General Lee». Во время боя резина выгорала и гусеница разваливалась — танк становился неподвижной мишенью.

Время съемки: 12.03.1943. Автор: Евгений Халдей

18.

Немецкие солдаты позируют на советском тяжелом танке Т-35. Скорее всего, танк был брошен экипажем при отступлении из-за неисправности или нехватки горючего.

19.

Танкисты 6-го гвардейского танкового полка прорыва осваивают новые танки КВ-1С (2-я гвардейская танковая армия, командующий генерал-полковник С.И. Богданов).

20.

Сгоревший советский легкий танк БТ-7 образца 1937 года.

Танк был защищен броней толщиной 22 мм (лоб), 13 мм (борт и корма), 10 мм (крыша) и 6 мм (днище). Вооружение — 45-мм 20К образца 1934 г. (132 снаряда) и два пулемета 7,62-мм ДТ (2394 патронов). Масса 13,8 тонн, мощность двигателя 400 л.с., максимальная скорость на гусеницах — 73 км/ч, на колёсах — 93 км/ч. Экипаж — 3 человека.

Танк БТ-7 превосходил все легкие танки Вермахта, а при грамотной тактике и хорошей подготовке экипажа он мог успешно противостоять немецким танкам всех типов. Однако последних качеств танковым войскам СССР в начале войны и не хватало, поэтому к зиме 1941 года было потеряно 85% из имевшегося огромного парка танков БТ.

21.

Подбитые в Бобруйской наступательной операции средние танки Pz.Kpfw IV 21-го танкового батальона немецкой 20-й танковой дивизии. Перед танками тела убитых немецких солдат.

22.

Советские танкисты осваивают захваченную у немцев самоходную артиллерийскую установку StuG III Ausf. B (в отличие от поздних модификаций, вооружена короткоствольной пушкой)

Источник информации о фото:

1. Андрей Галушко и Максим Коломиец «Бои за Харьков в мае 1942 года»

23.

Герои Советского Союза Александр Федорович Бурда, Фрол Евстафьевич Столярчук, Евгений Алексеевич Луппов. 1-я гвардейская танковая бригада. Западный фронт, зима 1941—1942 года.

24.

Подбитый советский легкий танк Т-26.

25.

Любопытные немецкие солдаты осматривают подбитый советский легкий танк БТ-7.

26.

Немецкие тяжелые танки «Тигр» 101-го тяжелого танкового батальона СС движутся по дороге 316 к Morgny (Нормандия, Франция), 7 июня 1944 года.

27.

Экипаж советского танка Т-34 на броне своей машины

28.

Курская дуга. Танкист-истребитель танков Иван Шевцов

Командир танковой роты 142-го танкового батальона (95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса Центрального фронта) Иван Андреевич Шевцов 15 июля 1943 года во главе своего подразделения и во взаимодействии с пехотой первый ворвался на железнодорожную станцию Малоархангельск (Орловская область) и держал ее 4 часа до подхода подкреплений, нанеся значительный урон врагу в живой силе и технике. Лично уничтожил 4 танка, один из них танк PzKpfw VI «Тигр» и 3 противотанковых орудия.

За этот бой 27 августа 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Место съемки: Курская область. Время съемки: июль 1943. Автор: Наталья Боде

29.

Танки Т-26 и Т-35, брошенные под Дубно в придорожном кювете

Две белых полосы на башне — тактический знак 67-го танкового полка 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа. На переднем плане легкий танк Т-26 (образца 1939 г.) — той же дивизии. 22 июня 41-го в дивизии было 7 КВ, 38 Т-35, 238 Т-26 и 25 БТ.

Время съемки: июль 1941

30.

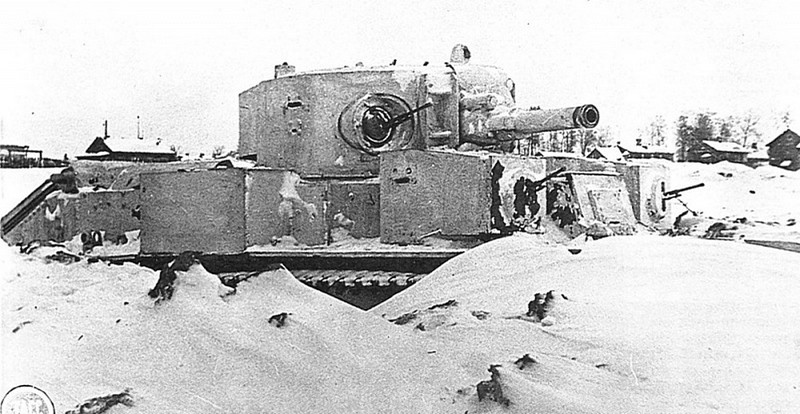

Немецкие солдаты осматривают брошенный и захваченный советский тяжелый танк КВ-2

31.

На Курской дуге. Танкисты и подбитый «Тигр»

Известная фотография, которая часто использовалась в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и сильнейшие в то время немецкие тяжелые танки PzKpfw VI «Тигр» можно бить и на значительно менее мощном Т-34. Реальные обстоятельства, в которых сделан снимок, неизвестны: судя по кучности попаданий снарядов самых разных калибров, танк мог быть обстрелян и в бою, и после боя (для учебы артиллеристов) и на полигоне.

О судьбе Б.В. Смелова ничего не известно, а вот о втором танкисте:

Лихнякевич Виктор Леонидович, 1918 года рождения. До войны жил в Киеве.

Член ВКПб. Старший лейтенант. Командир танкового батальона 108 танковой бригады 9 танкового корпуса 1 Белорусского фронта. Убит в бою 18 февраля 1945 года. Похоронен на территории Германии.

Время съемки: 23.07.1943. Автор: Наталья Боде

32.

Брошенный советский легкий танк Т-26. Машина выпуска до 1938 года (с цилиндрической, а не конической башней), командирский вариант (оснащена радио).

33.

Немецкий танк Pz.Bf.Wg.III Ausf.H (командирская машина на базе модификации Pz.Kpfw. III Ausf. H) на дороге, идущей через село.

34.

Советские танкисты на трофейном немецком среднем танке Pz.Kpfw. IV.

35.

Немецкие средние танки PzKpfw III.

36.

Экипаж советского легкого плавающего танка Т-40. Состоял из двух человек — механик-водитель и командир танка

37.

Плавающий легкий танк Т-40

В последнем отказались от возможности танка плавать, так как эта способность у Т-40 в военных действиях оказалась практически невостребованной.

Время съемки: 1941. Автор: Маргарет Бурк-Уайт. Журнал Life.

38.

Экипаж танка Т-34-76, 1941 год.

39.

Немецкий танк Pz.III Ausf.J. У этой модификации был облегчен корпус, а толщина лобовой брони была увеличена до 50 мм.

40.

Подбитый немецкий средний танк Pz.Kpfw. III Ausf. M. Фото датируется 12-15 июля 1943 года, село Поныри.

41.

Немецкие танки PzKpfw V «Пантера» в районе Орла.

42.

Немецкий танк PzKpfw IV Ausf. G

43.

Немецкая САУ StuG III Ausf E — последняя модификация StuG III, вооруженная короткоствольным 75-мм орудием.

44.

Курская дуга, июль 1943-го. На снимке — подбитый немецкий средний танк PzKpfw IV (модификации H или G).

45.

Танк Т-34 на углу Невского проспекта и Садовой улицы Ленинграда

46.

Советский тяжелый танк ИС-2

47.

Советский тяжелый танк ИС-2 на марше

48.

Танк ИС-2 из состава Первого чехословацкого армейского корпуса на улицах Праги, май, 1945 года

49.

Колона танков ИС-2 на улицах Берлина, май, 1945 года

50.

Советские танкисты позируют на танке Т-34 на фоне Колонны победы в Берлине

51.

Тут фотографий на пару сотен подобных постов

Впрочем, в операции "Багратион" все повторилось с точностью до наоборот, когда перестала существовать группа армий "Центр".

И как то сразу же информация об этих отрядах ушла в тень. О них ничего не писали в прессе ни в годы войны, ни в послевоенные годы. Даже во времена "разоблачения культа личности Сталина" тему заградительных отрядов старались обходить. Сведения о них либо просто замалчивались, либо глухо их ставили в вину сталинскому режиму. И опять таки без каких либо подробностей.Причем, опять таки, без каких либо доказательств, документов, а все больше ссылаясь на "воспоминания" весьма сомнительных личностей( таких же го"внарей вроде вас) А ЧТО ЖЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?.Заградительные отряды появились в Красной Армии с первых дней войны. Такие формирования создавались военной контрразведкой в лице сначала 3-го управления НКО СССР, а с 17 июля 1941 г. Управления особых отделов НКВД СССР и подчиненных органов в войсках. В качестве главных задач особых отделов на период войны постановлением Государственного Комитета Обороны были определены решительная борьба со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидация дезертирства в непосредственно прифронтовой полосе . Они получали право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте.Для обеспечения оперативных мероприятий при особых отделах в соответствии с приказом наркома внутренних дел Л.П. Берии к 25 июля 1941 г. были сформированы: в дивизиях и корпусах отдельные стрелковые взводы, в армиях отдельные стрелковые роты, во фронтах отдельные стрелковые батальоны. Используя их, особые отделы организовывали службу заграждения, выставляя засады, посты и дозоры на дорогах, путях движения беженцев и других коммуникациях. Каждого задержанного командира, красноармейца, краснофлотца проверяли. Если его признавали бежавшим с поля боя, то он подвергался немедленному аресту, и по нему начиналось оперативное (не более чем 12-часовое) следствие для предания суду военного трибунала как дезертира. На особые отделы возлагалась обязанность приведения в исполнение приговоров военных трибуналов, в том числе перед строем. В особо исключительных случаях, когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте , начальник особого отдела имел право расстрелять дезертиров на месте, о чем должен был тут же донести в особый отдел армии и фронта (флота). Военнослужащих, отставших от части по объективной причине, организованно, в сопровождении представителя особого отдела направляли в штаб ближайшей дивизии.

Поток военнослужащих, отставших от своих частей в калейдоскопе боев, при выходе из многочисленных окружений, а то и сознательно дезертировавших, был огромен. Только с начала войны и по 10 октября 1941 г. оперативные заслоны особых отделов и заградительные отряды войск НКВД задержали более 650 тысяч бойцов и командиров. В общей массе легко растворялась и немецкая агентура. Так, обезвреженная зимой весной 1942 г. группа лазутчиков имела задание физически ликвидировать командование Западным и Калининским фронтами, включая командующих генералов Г.К. Жукова и И.С. Конева. После обращения командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А.И. Еременко к Сталину 5 сентября 1941 г. ему было разрешено создать заградительные отряды в неустойчивых дивизиях, где неоднократно имели место случаи оставления боевых позиций без приказа. Через неделю эта практика была распространена на стрелковые дивизии всей Красной Армии. Эти заградительные отряды (численностью до батальона) не имели никакого отношения к войскам НКВД, они действовали в составе стрелковых дивизий РККА, комплектовались за счет их личного состава и подчинялись их командирам. В то же время наряду с ними существовали заградотряды, сформированные либо войсковыми особыми отделами, либо территориальными органами НКВД. Характерный пример заградительные отряды, образованные в октябре 1941 г. НКВД СССР, который по постановлению ГКО взял под особую охрану зону, прилегающую к Москве, с запада и юга по линии Калинин Ржев Можайск Тула Коломна Кашира. Уже первые результаты показали, насколько нужными были эти меры. Только за две недели с 15 по 28 октября 1941 г. в Московской зоне были задержаны более 75 тыс. военнослужащих.

С самого начала заградительные формирования, независимо от их ведомственной подчиненности, не ориентировались руководством на повальные расстрелы и аресты. Между тем сегодня ПОДОБНЫЕ ВАМ ГОВ"НАРИ И НЕУЧИ продолжают муссировать эту тему якобы расстреливали прям милиионы! а вот факты Из более чем 650 тыс. военнослужащих, задержанных к 10 октября 1941 г., после проверки были арестованы около 26 тыс. человек, среди которых особые отделы числили: шпионов 1505, диверсантов 308, изменников 2621, трусов и паникеров 2643, дезертиров 8772, распространителей провокационных слухов 3987, самострельщиков 1671, других 4371 человек. Был расстрелян 10201 человек, в том числе перед строем 3321 человек. Подавляющее же число более 632 тыс. человек, т.е. более 96 %, были возвращены на фронт.

По мере стабилизации линии фронта деятельность заградительных формирований явочным порядком сворачивалась.

МЫ - ПОБЕДИЛИ!

У нас были проблемы! Но, если бы не встала ВСЯ СТРАНА на борьбу - мы бы проиграли!

А вот, кто всю страну поставил "под ружье" и вдохновил!!!!!

Пускай спорят патриоты и агенты сша.

Победил НАРОД!

НАРОД РОССИЙСКИЙ!

.....

Всё остальное - сплетни!

Увы но нет. Этот танк постигла судьба 68% Т-34, подбитых на Курской дуге. А именно детонация топливного бака после поражения танка каморным или кумулятивным снарядом. О чём есть соответствующее исследование спецлаборатории наркомата вооружения.

Выпуск танков Пантера с 42 по 45 : 5976 + Тигр с 42 по 44 :1354

*источник "Военное обозрение" https://topwar.ru/8452-1941-god-skolko-tankov-bylo-u-gitlera.htmlhttps://topwar.ru/8452-1941-god-skolko-tankov-bylo-u-gitlera.html