Все фотографии соответствуют современным границам Москвы — так вы сможете увидеть знакомые места в их историческом облике.

. Вид на высотное здание на Котельнической набережной. Москва. 1961 год.

Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1". Москвичи на балконах и крышах домов приветствуют героя-космонавта, 1961 год.

Возвращение Юрия Гагарина в столицу после исторического полёта в космос стало событием всенародного масштаба — и готовились к нему с особым размахом. Всё было расписано по минутам. В 12:00 на территории аэродрома «Внуково» приземлился Ил-18. По официальной версии, он доставил космонавта из Саратовской области, где приземлилась его капсула, хотя некоторые источники утверждают, что перед отправкой в Москву Гагарин отдыхал в Самарской области.

В аэропорту его встречали не только высшие руководители страны, но и около 3 000 человек — от журналистов до простых горожан. Оттуда кортеж двинулся в сторону Кремля. Въехав в город через Ленинский проспект, он оказался в море ликующих людей. Москвичи вспоминали: «Все пошли — без вопросов!» Многие бросили учёбу и работу, лишь бы увидеть героя.

Ожидалось до 100 тысяч зрителей, но на деле их собралось в несколько раз больше. Люди заполонили улицы, лезли на деревья и даже на крыши домов. Далее маршрут прошёл по Большой Якиманке (тогда — улице Димитрова), Большой Полянке, улице Серафимовича и через Большой Каменный мост. В Кремль Гагарин въехал через ворота Боровицкой башни. Уже в 14:30 он поднялся на трибуну у Мавзолея, где выступил с речью перед ликующей толпой. За ним слово взяли первые лица государства.

Официальная часть завершилась в Георгиевском зале Кремля, где Юрию Алексеевичу вручили Звезду Героя Советского Союза и Орден Ленина. Затем состоялся праздничный концерт, а народ продолжал праздновать первый в истории полёт человека в космос — вплоть до глубокой ночи. Этот день стал не просто триумфом науки и отваги, но и настоящим праздником единения всей страны.

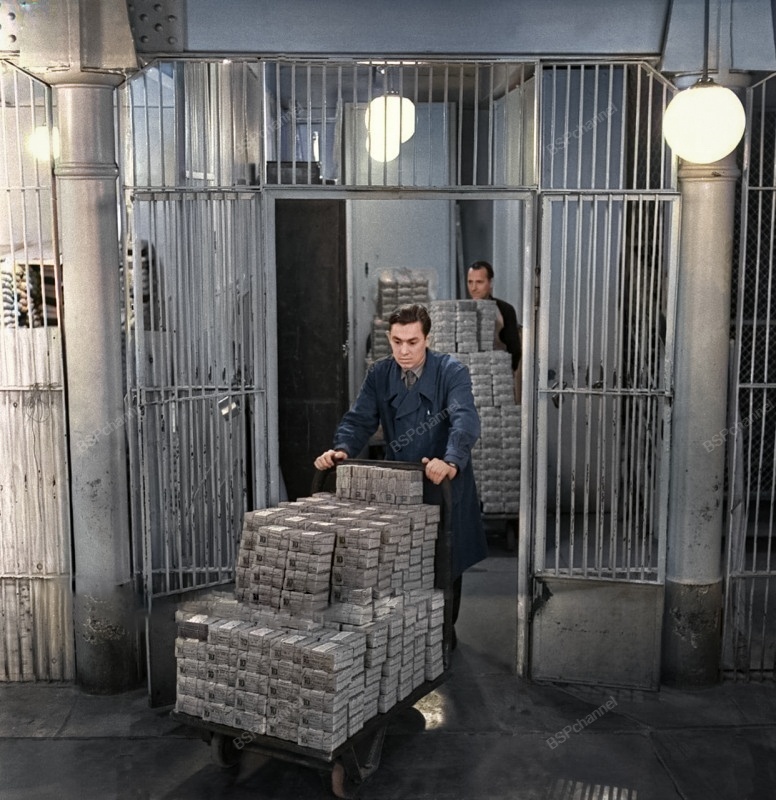

В одном из денежных хранилищ Государственного банка СССР. Москва, 1964 год.

На МКАДе. Москва, 1967 год.

Когда-то МКАД представлял собой двухполосную в каждом направлении трассу: две проезжие части по 7 метров, разделённые четырёхметровым газоном с кустарником. Несмотря на предложения проектировщиков расширить дорогу до четырёх полос в каждую сторону, Никита Хрущёв, тогдашний первый секретарь ЦК КПСС, отверг эту идею как расточительную — автомобилей в стране было мало. Сегодня ширина кольцевой достигает 35 метров. До начала 1990-х освещения на МКАДе не было вообще — дорога оставалась тёмной даже ночью. Покрытие выполнялось из бетонных плит, популярных в те годы, а обочины специально делали гофрированными: вибрация от них должна была будить заснувших за рулём водителей. А ещё в те времена можно было просто остановиться на обочине, выйти из машины и вдохнуть свежий воздух, любуясь вековыми соснами — настоящим лесом «корабельной» древесины, окружавшим трассу.

Члены кружка юных биологов Московского зоопарка общаются с питомицей зоопарка - косулей. Москва, 1960 год.

Московские бульвары, 1960-е.

«Звездочист» (название автора). Верхолаз Митрофан Матюшкин на Троицокй башне Московского Кремля. Москва, 1964 год.

Над пятью главными кремлёвскими башнями — Спасской, Троицкой, Никольской, Боровицкой и Водовзводной — круглосуточно сияют рубиновые пятиконечные звёзды. Их установили в 1937 году к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каждая звезда весит около тонны, а размах её лучей достигает 3 метров 75 сантиметров. Внутри горят мощные лампы по 5 000 ватт, придающие им яркое, насыщенное сияние. Особенность конструкции — звёзды смонтированы на подшипниках и плавно вращаются под напором ветра, словно живые. Управление всеми звёздами сосредоточено в Троицкой башне, где расположен пульт центрального автоматического контроля. Раз в пять лет к ним поднимаются мастера-высотники, чтобы осмотреть каркасы, проверить механизмы и тщательно промыть рубиновое стекло, чтобы символы советской эпохи продолжали сиять над Москвой безупречно.

Начало строительства проспекта Калинина (будущий Новый Арбат). Москва, 1961 год.

Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Москва, 1963 год.

Проспект Калинина в вечернем освещении. Москва, 1969 год.

Появившись вскоре после исторического полёта Юрия Гагарина, Новый Арбат стал не просто улицей, а символом эпохи — олицетворением веры в светлое будущее, где технологический прогресс станет залогом счастья для всего человечества. Идея прокладки центральной магистрали, соединяющей центр Москвы с её западными районами, где размещались новые жилые массивы и государственные резиденции, была заложена ещё в генеральном плане реконструкции столицы 1935 года. Однако война и послевоенное восстановление отодвинули реализацию проекта на десятилетия. Строительство началось лишь в начале 1960-х под руководством архитектора Михаила Посохина. Новая улица прошла параллельно историческому Арбату, и именно поэтому в народе её сразу прозвали Новым Арбатом — название, которое стало официальным только в 1994 году, спустя три года после распада СССР. В советское время магистраль носила имя Михаила Калинина, а в архитектурных кругах при проектировании её называли Новоарбатским проспектом. Этот широкий проспект с его строгими зданиями-«свечами» и стремительным ритмом стал архитектурным манифестом эпохи шестидесятых — времен надежд, космоса и веры в завтрашний день.

Каток у дома на Котловской улице (ныне Симферопольский бульвар). Москва, 1965 год.

Это десятилетие стало эпохой масштабного жилищного строительства в столице. По всему городу, как грибы после дождя, вырастали хрущёвки — типовые пятиэтажки, в которые из тесных бараков и коммуналок переселялись целые поколения москвичей. Вокруг новых домов сразу закладывали инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, кинотеатры, а также благоустраивали скверы и парки, прокладывали новые улицы и транспортные магистрали. В 1966 году стартовала разработка Единой схемы планировки Москвы и Московской области, которая кардинально изменила облик столицы. Город официально расширил свои границы — вплоть до Московской кольцевой автодороги — и получил огромные территории под жилые микрорайоны, промышленные зоны и зоны отдыха. Их должны были связывать как уже существующие, так и проектируемые линии метро и автодороги, формируя единый, растущий организм современной Москвы.

На улице Алексея Толстого (Спиридоновка), Москва, 1967 год.

Купание в Москва-реке. Москва, 1960 год.

После войны москвичи купались повсюду — в реках, прудах, каналах и даже в неожиданных местах. Эта традиция сохранялась вплоть до 1990-х годов.

Киоск "Союзпечать". Большой Путинковский переулок. Москва, 1961 год.

Вид с Ленинских гор на Москву, 1966 год.

С холма открывается вид, знакомый каждому москвичу: река плавно извивается среди городских просторов, мост перекинут через водную гладь, а вдали, сквозь лёгкую дымку, проступают силуэты величественных сталинских высоток. В те годы, когда Воробьёвы горы ещё носили название Ленинских, сюда приходили не ради селфи или прогулок, а чтобы просто побыть наедине с городом. Ни суеты, ни спешки — только ветер в кронах деревьев и тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы.

Свидание. Кутузовский проспект. Москва, 1960 год.

В кадре заметна афиша документального фильма «Н.С. Хрущёв в Бирме», вышедшего в феврале 1960 года. Как и большинство документальных лент той эпохи, он недолго шёл в прокате — и афиши с его изображением так же быстро исчезали с рекламных щитов, едва успев привлечь внимание зрителей.

В одном из дворов Новопесчаной улицы. Москва, 1961 год.

Москва, 1960-е годы.

Парк Сокольники во время проведения Чехословацкой выставки, 1960 год.

В 1960 году в парке «Сокольники» состоялась выставка «Чехословакия 1960», на которой были представлены промышленные и социальные достижения чехословацких рабочих за пятнадцать лет — с 1945 по 1960 год. Как и многие подобные события, эта выставка оставила заметный след в жизни парка: именно тогда в «Сокольниках» впервые появилась цепочная карусель — аттракцион, который вскоре стал хитом и распространился по паркам всей Москвы. Ещё одно важное событие произошло здесь девять лет спустя: в 1969 году в «Сокольниках» прошла первая в СССР международная выставка полиграфической техники «Инполиграфмаш». В том же году парк принял и другую международную экспозицию — выставку обуви «Обувь 1969», ставшую настоящим праздником для модниц и ценителей качественной обуви.

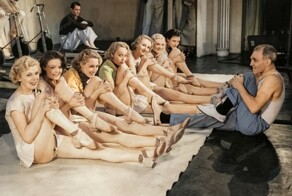

Открытие летнего сезона на водной станции «Динамо». Москва, 1962 год.

Бывший спортивный комплекс водных видов спорта общества «Динамо» на Ленинградском шоссе был открыт в 1935 году под названием Водная станция «Динамо». Его автором стал архитектор Геннадий Яковлевич Мовчан (1901–1998), чьё решение органично вписалось в природный ландшафт берега Химкинского водохранилища. В годы расцвета станция была настоящим центром спортивной и общественной жизни Москвы. Здесь располагались бассейны для плавания, прыжков в воду и водного поло, двухъярусные трибуны на 3 000 зрителей, эллинги для гребных лодок, гавани для парусных и моторных судов, а также площадки для лёгкой атлетики, гимнастики и командных игр. С трибун открывался живописный вид на водохранилище, что делало это место не только спортивным, но и рекреационным. За годы Великой Отечественной войны комплекс практически не пострадал. Единственный косметический ремонт был проведён лишь к Олимпиаде-80. Однако после распада СССР водный стадион постепенно пришёл в запустение: инфраструктура устарела, финансирование сошло на нет, и некогда оживлённый центр спорта и отдыха утратил своё былое значение.

Источник:

- Жизнь Советского Ростова-на-Дону в 60-е годы

- Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи

- Необычные и интересные снимки из разных стран мира, сделанные в XX веке

- Любопытные фотографии из прошлого Великобритании

- Интересные и редкие ретро-фотографии Европы

Не Любка Щербакова и Женя Питковский, как было хорошо тогда.