Если вы росли в СССР и бывали на Волге и в крупных городах, то, вероятно, хотя бы раз катались на самой стильной штуке всех речных времён — скоростном судне на подводных крыльях. На той самой «Ракете» и «Метеоре».

Помните, как это было? Теплоход на подводных крыльях — его звук слышно за километр. Разгоняется, поднимается на крыло и… пошёл! Дети прижимаются к окнам, взрослые загорают на корме, а в буфете разливают лимонад и продают мороженое.

Выглядели стильно! Они были как летающие по воде автобусы будущего.

Зачем их придумали и что за технология.

Всё началось в конце 1950-х. Дорог между посёлками не хватало, автобусов тоже, а по воде можно было быстро и с ветерком.

Вот только обычные теплоходы — дело медленное. Поэтому гениальный инженер Ростислав Алексеев предложил: а давайте сделаем суда… на крыльях. Да-да, как у самолётов.

Так появилась «Ракета». В 1957 году в ходе испытаний она прошла 420 километров от Горького до Казани за 7 часов. Результат для того времени — фантастический! Люди на берегу были в восторге — дружно аплодировали!

Символично, но на испытаниях «Ракеты» присутствовал и наш знаменитый конструктор ракетно-космических систем — Сергей Королев.

Секрет конструкции — в подводных крыльях. У обычного катера низ корпуса погружён в воду, и ему приходится преодолевать сопротивление всей водной массы. А у «Ракеты» — снизу металлические крылья. На скорости они поднимают корпус над водой, как лыжи на гидроцикле. Вода касается только этих крыльев, сопротивление снижается, и судно словно летит над гладью.

Судно на подводных крыльях — или СПК — так называли этот новый тип судов.

Потом появился «Метеор», который был вместительнее и мощнее. На нем уже можно было не просто до дачи доехать, а совершить мини-путешествие.

Иностранцы, кстати, были в восторге: такие корабли экспортировались в десятки стран, включая США, Великобританию и Японию. В моменте «Метеор» стал самым массовым судном на подводных крыльях в мире.

Наши корабли рассекали по Темзе! Имиджево это был очень крутой проект. Он наглядно показывал уровень технического прогресса в СССР.

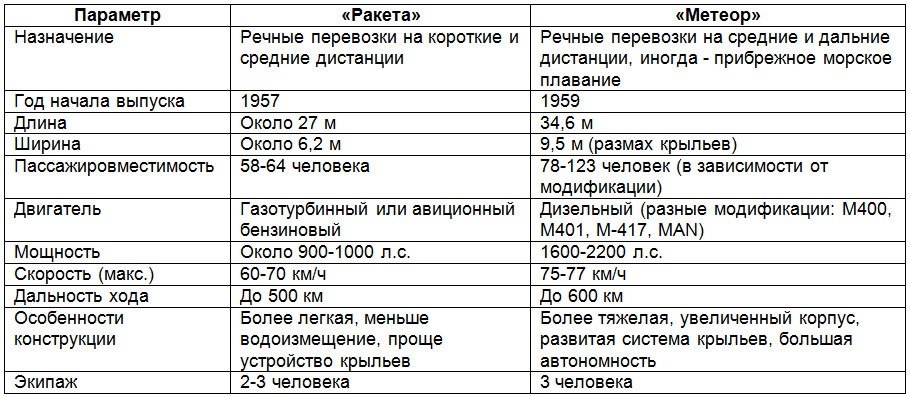

В чем отличие «Ракеты» от «Метеора»? «Ракета» — первопроходец. Небольшая (27 метров), простая в обслуживании, рассчитанная на 60 пассажиров. Использовала авиационные двигатели, потому что тогда в авиации был избыток технологий, а в судостроении — дефицит.

«Метеор» — эволюционно новый этап. Длина 34 метра, вместимость до 123 человек, дизельные моторы, большая дальность хода. Корпус «Метеора» изготавливался из дюралюминия, а крылья — из нержавеющей стали. Он был надёжнее и экономичнее. И красивее — по мнению пассажиров.

Для любителей технических подробностей собрана информация об этих теплоходах в таблице:

Внутри было также по современному стильно. Салон с мягкими креслами, панорамные окна, а иногда и буфет с мороженым. Особенно хвалили «Метеор»: у него было меньше качки, больше простора и даже тише.

Работать на них было престижно. Управление считалось почетным и требовало высокой квалификации.

Те, кто застал СССР, до сих пор вспоминает эти поездки с особым трепетом. Билетики с красными узорами, шум моторов, ощущение полёта над водой…Я дважды прокатился на этих теплоходах по Москве-реке, и эти поездки стали лучшими впечатлениями школьного лета!

«Эх, счастливое детство», — говорят они. Кто-то ехал на дачу с корзинами, кто-то на свидание, а кто-то просто катался удовольствия ради. А в кино «Ракеты» часто мелькали как символ прогресса: техника будущего, доступная народу.

Почему исчезли «Ракета» и «Метеор».

Если все так было хорошо, то почему сейчас таких судов почти не осталось. Причины банальны и печальны:

Топливо. Эти красавцы пили дизель, как студенты — пиво на первом курсе. «Метеор» сжигал до 225 литров в час! Это стало экономически невыгодно.

Дороги в обслуживании. Сложная конструкция, дорогие детали. Ремонт этих судов обходился недешево.

Пассажиров стало меньше. Автомобили постепенно вытеснили теплоходы, как транспорт. Появились новые дороги, личные авто, и река стала не так уж нужна. А для речных прогулок можно теплоходик и попроще.

Переезд в мегаполисы. Одними из важных потребителей услуг «Ракеты» и «Метеора» были жители малых населённых пунктов. Для них часто это был чуть ли не единственный транспорт. Но поселки вырождались, а миграция населения в мегаполисы уменьшила спрос на речные перевозки.

Распад СССР. Многие причалы закрылись, речные вокзалы опустели. Пассажиропоток, который и так снижался, фатально упал. И поддерживать суда стало не выгодно. И после 1991 года у нас началась распродажа флота: одни суда — на металлолом, другие — в Грецию, Китай и Египет.

Они живы! (но не везде)

И всё же, если захотите, немножко их еще осталось в рабочем состоянии. Вот где их можно найти:

- Санкт-Петербург — Петергоф, Кронштадт

- Петрозаводск — Кижи

- Казань — Болгар

- Иркутск — Братск

- Ханты-Мансийск — Горноправдинск

И, спасибо комментаторам, кто добавил информацию — от Сортавалы на Валаам (Ладожское озеро) тоже курсируют «Ракеты».

А ещё — в Китае, Греции и Вьетнаме. Там советские суда до сих пор в строю. После модернизации — экономичны и выгодны. Потому что обслуживают острова и нет пробок.

Новые крылья России

Сегодня снова строят СПК, но это уже другие, более масштабные проекты. Например:

- «Метеор 120Р» — до 116 человек, скорость 75 км/ч

- «Метеор-2020» — до 122 пассажиров и 700 км без дозаправки

- «Валдай 45Р» — компактный для малых рек

- «Комета 120М» — морской красавец для побережья

Цены, правда, кусаются.

Новая «Комета» может стоить до 500 млн рублей. Для сравнения, строительство «Ракеты» в 1960–1970-х годах обходилось в 100 000 советских рублей. В пересчёте на нынешние деньги — 30 млн.

Почему стоимость выросла в 17 раз? Дело в дорогих комплектующих. Современные сплавы, композиты, электроника, навигационные системы и двигатели существенно дороже, чем материалы советской эпохи. Плюс их закупают за валюту, что увеличивает стоимость. В СССР же собирали исключительно из своих материалов.

Отпечаток накладывает и серийность производства. Раньше строили массово, за счет этого — экономия расходов на одном изделии. Сейчас — речь идет о единицах, по сути — дизайнерские решения. Плюс изменились экологические и технические нормы — стали жестче и соответствовать им теперь стоит дороже.

Источник:

Если на пути топляк-и судно его даже просто зацепит, отрывает все передние крылья, которые под водой.

И со скоростью около 60км/ч уходит под воду за 30 секунд.

Эвакуироваться пассажирам невозможно: некуда и некогда.

Я управлял таким. Как раз из Петербурга в Петергоф через Кронштадт.

Ещё один вымирающий вид, Заря.

В России???

иди своей дорогой))) странник

и я в 1999г будучи студентом, в очереди из 50+ человек, был единственный кто купил билет, и то со скидкой в 50%

а потом... те что еще оставались рабочими в Самаре просто продали в Китай, а вместо них уже лет 25 плавает древнейший "омик" на котором даже мои предки никогда не плавали

был "метеор" - 35 минут, стал "омик" - 3 часа

буквально в этом году подогнали на рейс новый "утюг" из питера, но время 3 часа так и осталось

еще ездит коммерческий "валдай" на крыльях, но цена билета в 5 раз выше... при чем гоняет практически пустой

Судно на подводных крыльях Энрико Форланини на озере Маджоре в 1910 году

Первые попытки создать судно на подводных крыльях предпринимались ещё в конце XIX века. В 1897 году живший во Франции русский подданный Шарль де Ламбер построил и испытал на Сене небольшое судно на подводных крыльях. Однако мощности паровой машины, использовавшейся на этом судне в качестве двигателя, не хватило для развития скорости, необходимой для того, чтобы корпус судна поднялся над водой[4].

Более успешными были опыты итальянского изобретателя Энрико Форланини. Он проводил эксперименты с моделями судов на подводных крыльях с 1898 года. В 1906 году созданное им полноразмерное экспериментальное судно в ходе испытаний на озере Лаго-Мажоре достигло скорости в 68 км/ч (42,5 мили/час). Этот катер имел многоярусные крылья наподобие этажерки.

В 1906 году в американском журнале Scientific American изобретатель Уилиам Мичхэм (англ. William E. Meacham) опубликовал статью о базовых принципах действия судна на подводных крыльях. Эта статья заинтересовала Александра Белла. Сначала он проводил теоретические изыскания, а в 1908 году, совместно с изобретателем Фредериком Болдвином (англ. Frederick W. Baldwin) приступил к испытаниям моделей.

Болдвин изучал работу итальянского изобретателя Энрико Форланини и занимался испытанием моделей, основанных на его разработках. В ходе мирового тура Белла в 1910 1911 годах Белл и Болдвин встретились в Италии с Форланини. Они вместе катались по озеру Лаго-Мажоре на созданном Форланини катере на подводных крыльях. По описаниям Болдвина катер двигался так гладко, как будто он летел. Вернувшись в Канаду, изобретатели продолжили разрабатывать судно на подводных крыльях. В результате они построили судно, получившее индекс HD-4. Это судно приводилось в движение двигателями «Рено». Оно развивало скорость до 87 км/ч (54 мили/час), быстро разгонялось, без проблем преодолевало волны, легко управлялось и отличалось высокой стабильностью. Белл отправил отчёт ВМС США. ВМС заинтересовались его опытами, и дали ему возможность приобрести два двигателя мощностью по 260 кВт (350 л. с.). 9 сентября 1919 года HD-4 установил мировой рекорд скорости на воде 114 км/ч (70,86 миль/ч). Этот рекорд продержался десять лет.

В период между 1873 и 1914 годами британский кораблестроитель Торникрофт[англ.] работал над серией моделей судов на подводных крыльях. Эти модели имели только одно подводное крыло в носовой части реданного корпуса. В 1909 году его компания построила полноразмерное судно длиной в 22 фута, получившее название Miranda III. Оно приводилось в движение двигателем мощностью в 60 л. с. Как и модели, это судно имело только одно носовое подводное крыло и корпус не поднимался полностью из воды. Во время движения судно опиралось на носовое крыло и плоскую часть днища у кормы. После Miranda III было построено судно Miranda IV, которое развивало скорость до 35 узлов.

Германия

В 1930-е 1940-е годы в Германии работал видный специалист по СПК Ганнс фон Шертель (Baron Hanns von Schertel). В 1944 году он построил судно с водоизмещением в 80 тонн. Имея на борту груз в 20 тонн, оно развивало скорость до 40 узлов (около 74 км/ч) при высоте волн в 1,8 м. После войны сотрудники из его конструкторского бюро были вывезены в СССР, но сам Шертель сумел перебраться в Швейцарию, где основал компанию «Supramar».

Швейцария

В 1952 «Супрамар» построил первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. Оно получило обозначение PT 10 и название Freccia d’Oro. Это судно совершало рейсы по озеру Лаго-Мажоре между Локарно (Швейцария) и Стресой (Италия). Это судно имело частично погружённые крылья, брало на борт 32 пассажира и развивало скорость в 35 узлов. Коммерческая эксплуатация началась 15 мая 1953 года. Это судно имело довольно скромные размеры: длина составляла 14,2 метра, водоизмещение около десяти тонн. Корпус был деревянным. Судно приводилось в действие дизельным двигателем Daimler Benz type MB 507 мощностью в 800 л. с.

Первым в мире пассажирским судном на подводных крыльях, пошедшим в серию, стал тип PT 20. С 1950-х годов эти суда строились по лицензии «Супрамар» фирмой Rodriquez. Rodriquez начала строительство PT 20 в 1955 году. Первый PT 20 вступил в строй в 1956 году. Это судно, получившее название Frecia del Sole, использовалось в качестве парома через Мессинский пролив. Оно стало первым судном на подводных крыльях, получившим разрешение на использование в море. PT 20 имел водоизмещение в 32 тонны, брал на борт 72 пассажира и развивал скорость в 35 узлов.

С 1953 по 1971 «Супрамаром» была разработана целая серия судов на подводных крыльях: PT 20, PT 50, PT 75, PT 100 и PT 150. За исключением PT 150, все они относились к судам с частично погружённым крылом. В общей сложности было построено более двухсот судов, разработанных «Супрамаром», в основном их по лицензии строила фирма Rodriquez в Италии. Также некоторое количество таких судов было построено «Хитачи» в Японии.

Советский Союз

«Метеор» в Ярославле

В Советском Союзе экспериментальные работы по судам на подводных крыльях начались с 1933 года. Инженеры ЦАГИ Фролов В. Г. и Владимиров А. Н. провели первые исследования подводных крыльев в гидроканале ЦАГИ, первая самоходная модель СПК массой 300 кг с двигателем мощностью 10 кВт развила на крыльях скорость 32 км/ч, одновременно учёные Келдыш М. В., Кочин Н. Е., Лаврентьев М. А., Седов Л. И. и Л. Н. Сретенский выполнили первые фундаментальные теоретические исследования гидродинамики крыла вблизи водной поверхности, работы были переведены на многие языки.

В 1937 и 1941 годах в ЦАГИ испытывались катера с управляемыми глубокопогруженными крыльями системы Эпштейна Л. А.. При массе 1,3 тонны и мощности 96 кВт катер с воздушным винтом развил скорость 100 км/ч. В послевоенный период 1946-47 годов в ЦАГИ изучались катера с V-образными крыльями системы Шретеля[5].

Наибольших практических успехов добился молодой выпускник Горьковского индустриального (политехнического) института Ростислав Алексеев, в 1941 году начавший трудовую деятельность на заводе «Красное Сормово» контрольным мастером по приёмке танков Т-34. Во многом благодаря собственной инициативе и поддержке со стороны руководства, в сложные дни войны ему удалось организовать конструкторское бюро по разработке судов на подводных крыльях, впоследствии ставшее ведущим КБ страны по скоростным судам и экранопланам.

Нам , детворе , было здорово , а вот взрослые им в след , не особо лестные слова слали...

Мне было 23, когда сняли флаг в кремле и БНЕ поцеловал пиндосию в ануса. Именно за то, что всё делали сами. Проектировали, добывали, обрабатывали, пользовались на благо себе и стране!.

Продаваны, когда ж вы подавитесь 30-ю серебрянниками?((((