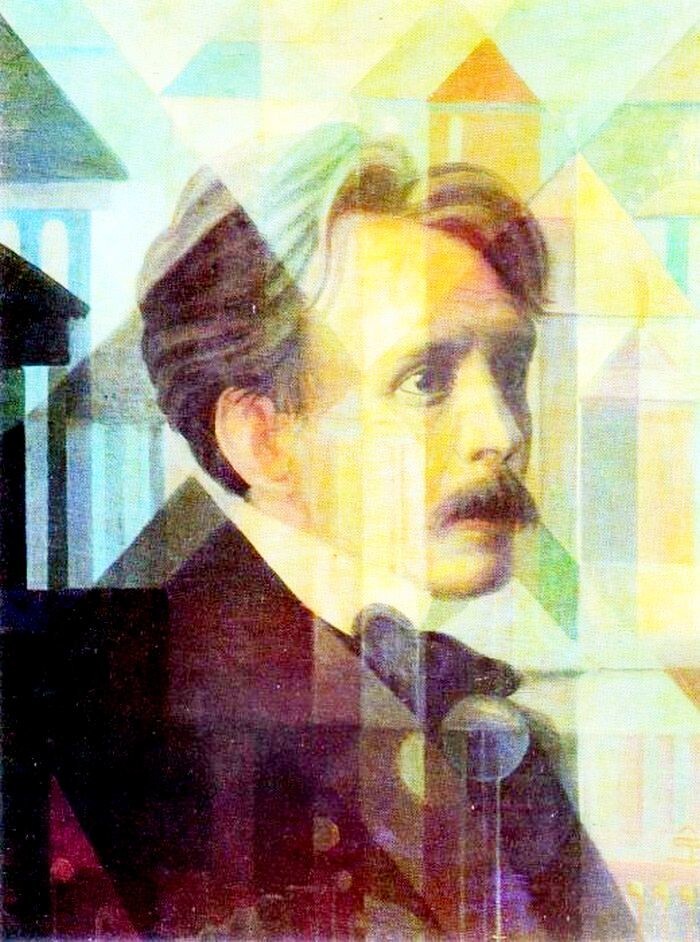

150 лет назад родился Микалоюс Чюрлёнис

Российский композитор и художник, родоначальник профессиональной литовской музыки Микалоюс-Константинас Чюрлёнис родился 10 сентября 1875 года в д. Старые Ораны (в 4 км от г. Ораны, Виленская губерния, Трокский уезд, Российская империя; в настоящее время большая часть территории бывшей губернии находится в составе Беларуси, остальная, включая бывший губернский город Вильна (ныне — Вильнюс), — в составе Литовской республики), в немецко-литовской крестьянской семье.

Крестили его двойным именем, но поскольку был он подданным Российской империи, русским вариантом стало имя Николай Константинович Чурлянис, использовавшееся до 1955 года.

Микалоюс был старшим ребёнком в семье, кроме него, у Чюрлёнисов росли ещё 4 сына и 4 дочери. Детство он провёл в д. Друскеники (ныне — г. Друскининкай, Литва), где его отец, Константин Чурлянис, был органистом в церкви. Мать — Адель Радманн родилась в семье евангелистов немецкого происхождения, эмигрировавших из Регенсбурга (Бавария, Германия) из-за гонений со стороны католической церкви. Она владевшая несколькими языками и неплохо пела. Родные звали будущего музыканта и художника Константом. Говорили в семье на польском (Чюрлёнис на протяжении всей жизни писал дневники только по-польски, как и свои литературные произведения и большинство писем).

С 6-летнего возраста мальчик начал подменять иногда отца в качестве органиста во время церковных служб. Через год он не только освоил нотную грамоту и свободно играл «с листа», но и пытался импровизировать. Причём музицировал он блестяще. Сперва Константин обучал его сам, но вскоре решил, что мальчику нужны настоящие учителя. Тогда друг семьи, варшавский врач Юзеф Маркевич, написал о нём своему знакомому, страстному меломану князю Огинскому. И несколько последующих лет Чюрлёнис-младший занимался в оркестровой школе князя Михаила Николая Северина Марка Огинского — внука и тёзки польского композитора Михаила Клеофаса Огинского, автора знаменитого полонеза «Прощание с родиной» (1794), в их родовом поместье Плунге (ныне — историческая область Жемайтия, Литва). Там в княжеском оркестре и началась профессиональная музыкальная карьера будущего композитора и художника.

После школы, в 1894 году, при финансовой поддержке Огинского, Микалоюс отправился для дальнейшего обучения в варшавский Музыкальный институт (ныне — Музыкальный университет им. Ф. Шопена/Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Варшава, до 1915 года — царство Польское во владении Российской империи), который затем с отличием окончил.

В институте в те годы все, от профессора до студента-первокурсника, боготворили Шопена, и музыка великого поляка звучала едва ли не из каждого окошка.

Но 20-летний Чюрлёнис, не попав под власть этих виртуозных фортепьянных пьес, почувствовал, что простого исполнительства ему уже недостаточно, и пора сочинять что-то своё. Так он занялся романтическими фортепианными миниатюрами. Нельзя сказать, чтобы это были шедевры, однако непосредственность и экспрессия произведений начинающего композитора обратили на себя внимание любителей музыки. Некоторые из них были даже напечатаны в музыкальном альманахе Московской консерватории «Меломан».

Профессора, обратив внимание на талантливого, да к тому же чрезвычайно добросовестно относившегося к учёбе студента, искренне прочили ему блестящее будущее.

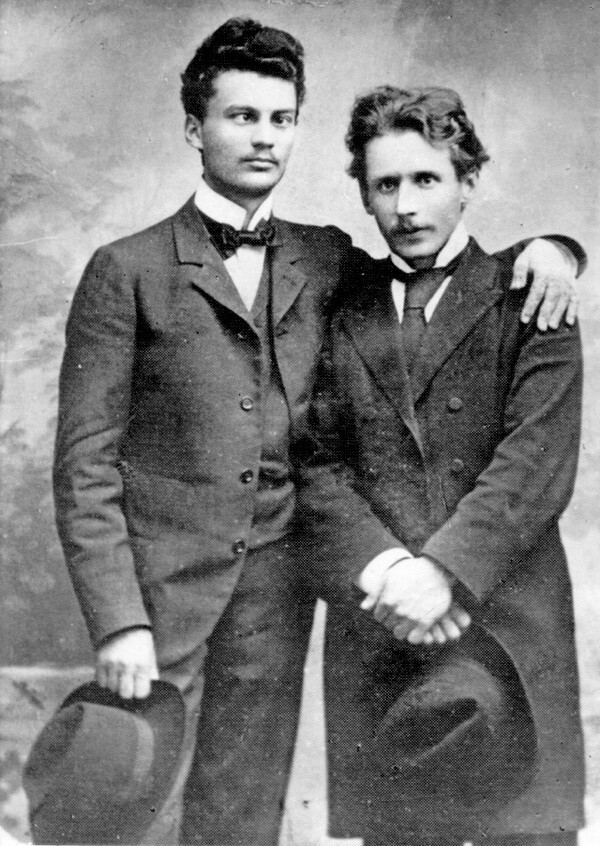

После защиты в 1899 году диплома (дипломная работа — кантата для хора и оркестра «De profundis»/«Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой…» — 129-й Давидов псалом), Микалоюс получил в подарок от князя пианино. На нём он написал, потратив почти 2 года, симфоническую поэму «В лесу», ставшую первым литовским классическим симфоническим произведением, посвятив её лучшему другу Влодзимежу Моравскому, брату композитора Эугениуша Моравского-Домбровы, также выпускника варшавского музинститута. C этим произведением Чюрлёнис участвовал затем в конкурсе, где был отмечен жюри специальной похвалой.

«Я полечу в далёкие миры,

в край вечной красоты, солнца и фантазии,

в заколдованную страну…» (М. Чюрлёнис).

Сестра художника, Ядвига Чюрлёните, вспоминала, что во времена обучения брата в Варшаве, каждое лето по его возвращении в Литву самым большим праздником в семье были музыкальные вечера в яблоневом саду.

Затем Микалоюс поехал в Германию, где в течение 1901-02 гг. продолжил обучение музыке (фортепиано, композиция) в Лейпцигской консерватории/Konservatorium der Musik zu Leipzig (ныне — Лейпцигская высшая школа музыки и театра им. Феликса Мендельсона Бартольди/Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig)).

В годы учёбы увлекся он также одновременно геологией, химией, историей, геометрией, культурами древних цивилизаций, философией, языками (как мёртвыми, так и ныне существующими), восточными религиями, геометрией, физикой, астрономией… Невероятно широкий кругозор впоследствии стал основой его музыкального, художественного и философского творчества.

Однако, после смерти князя Чюрлёнис остался без финансовой поддержки и был вынужден консерваторию покинуть. И осенью 1902 года он вернулся в Варшаву, где вдруг решил заняться живописью, поступив в рисовальную школу известного польского художника Яна Каузика.

Родные, привыкшие к смене его стремлений, понимали, что без возможности самовыражаться Микалоюс просто погибнет, и не выказали ни малейшего неудовольствия «сменой курса».

Первые работы начинающего художника — написанные с натуры деревенские пейзажи со свинцово-серым небом — достаточно банальны. Только-только начав набивать руку, он не решался ещё дать волю воображению. Но и эти работы Микалоюса получили одобрение преподавателей. А буйство фантазии автора прорвалось позже.

Параллельно с учёбой он руководил хором в Варшавском обществе взаимопомощи литовцев, давал частные уроки музыки, отказавшись при этом стать ректором Люблинской консерватории, куда его настойчиво приглашали.

Спустя 3 года Чюрлёнис продолжил обучение в частной школе живописи Казимира Стабровского и Конрада Кржижановского, созданной по образу и подобию Петербургской академии художеств (будущая Варшавская Академия изящных искусств/Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

«К живописи у меня ещё большая тяга, чем прежде, я должен стать художником. Одновременно я буду продолжать заниматься музыкой и займусь ещё другими делами. Хватило бы только здоровья, а я бы всё шёл и шёл вперёд!» (из письма М. Чюрлёниса брату, 1902).

И в 1905 году он впервые экспонировал в Варшаве свои живописные работы. А уже в следующем году его произведения демонстрировались на выставке учеников варшавской Академии в Санкт-Петербурге.

Первый публичный и подчёркнуто положительный отзыв о картине Чюрлёниса «Покой» появился в газете «Биржевые ведомости» (№ 9266 за 1906). Успех этот был хорошо воспринят в среде его соотечественников, которым импонировало, что художник по происхождению — литовец, хотя и не знающий литовского.

А в январе 1907 года была организована первая выставка литовского изобразительного искусства и в Вильне, одним из инициаторов и участников которой стал Микалоюс. Это событие послужило так же и причиной его возвращения на родину. Жил он в Вильне, где опять же руководил хором, а часть времени проводил в родном доме в Друскининкае.

Там же, в Вильне, где в 1906 году проходила Первая литовская художественная выставка, на которой били представлены и 3 десятка картин Чюрлёниса, он познакомился с начинающей писательницей Софией Кимантайте, увлечённой, как и он, идеей поднять уровень литовской национальной культуры, находившейся на тот момент практически на уровне XV-XVI века. К тому же ещё и под большим германо-польским влиянием. На фоне этих своих общих устремлений 1 января 1909 года молодые люди поженились в Шатейкяй, небольшом городке неподалеку от Плунге. После бракосочетания молодожёны уехали в Петербург. Кстати, жена рьяно взялась за обучение Микалоюса литовскому, в чём преуспела.

«Хотел бы я окружить тебя маем, полным запаха цветов и тишины, а под ноги твои бросить прекраснейший ковёр Махарани, сотканный из золотой паутины и хризантем белее снега… Я хотел бы создать симфонию из шума волн, из таинственной речи столетнего леса, из мерцания звёзд, из наших песен и бескрайней моей тоски…» (М. Чюрлёнис, из диптиха «Прелюд. Фуга», 1908).

Осенью 1908 года, при содействии русско-литовского художника Мстислава Добужинского, в Петербурге прошла выставка «Салон», для участия в которой русский поэт, художественный критик и издатель Сергей Маковский пригласил ранее неизвестного широкой публике автора. Так Чюрлёнис вошёл в круг художников, создавших позднее художественное объединение «Мир искусства» — одно из самых влиятельных творческих группировок Серебряного века. В январе и феврале следующего года на выставке объединения были выставлены аж 125 картин Микалоюса!

Однако, переезд в Петербург тяжело отразился на настроении художника, как по причине неопределенных дальнейших перспектив, так и вследствие равнодушия и непонимания со стороны столичной богемы его намерений.

Чюрлёнис испытывал разочарование и от встреч со своими литовскими единомышленниками, которые, не желая потерять контакт с «народными массами», пытались создать национальную культуру на базе фольклора или же понятной всем живописи. Подниматься на более высокий уровень они не хотели, а многие были просто и не в состоянии. К тому же художник испытывал и финансовые трудности: не хватало денег на краски, так что он порой даже собирал их остатки на полу мастерской.

Микалоюс участвовал в выставках, но, постоянно говоря о своей скромности, назначал невероятно высокие цены за свои работы… чтобы их никто не купил! При этом, отдавал свои картины за бесценок тем, кому, как он считал, они по-настоящему нравились.

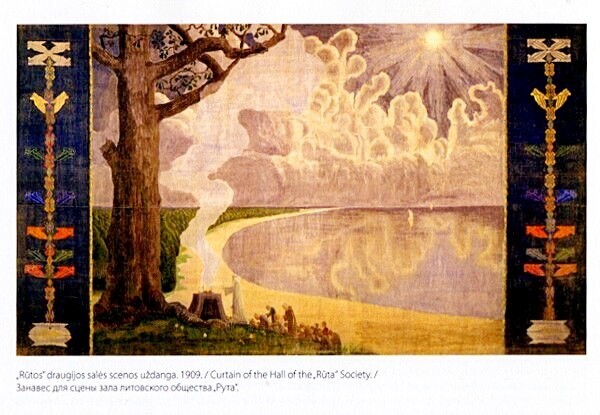

В 1909 году Чюрлёнис с воодушевлением взялся за свою наиболее масштабную работу — занавес размером 4×6 м для театральной сцены литовского культурного общества «Рута»/Vilniaus lietuvių kultūros draugija „Rūta“ (Вильна). Он собственноручно загрунтовал холст и расписал его, используя стремянки. Но труд этот оказался непонятым, что серьёзно повлияло на психическое состояние автора.

Порывы экзальтации Чюрлёниса сменялись длительными периодами тяжёлой депрессии. Он всё глубже погружался в созданный собственными грёзами мир. В его творчестве всё чаще и настойчивей стали появляться темы смерти, кладбища.

К весне 1910 года состояние здоровья Микалоюса ухудшилось. И настойчивые уговоры друзей, встревоженных тем, что художник, запершись в комнате, не выходит даже к обеду, заставили Софию пойти на крайний шаг — определить мужа в санаторий для душевнобольных «Красный Двор»/Czerwony Dwór в варшавском пригороде Пустельники (ныне находится в черте варшавского пригорода Марки), где ему запретили заниматься самыми важными для него вещами — музыкой и живописью. Не выдержав, таких ограничений, Чюрлёнис однажды сбежал из больницы в лес в чём был — босиком и в пижаме, — но заблудился и был вынужден вернуться.

В марте 1911 художник пообещал родителям провести лето с ними в Друскениках, но осуществить задуманное не успел…

Его последним письмом стала коротенькая записка жене с поздравлением по поводу рождения их дочери Дануте.

10 апреля 1911 года Микалоюс Константинас Чюрлёнис скончался в Варшаве, на 36-м году жизни от осложнений, вызванных простудой и воспалением лёгких, полученными им после побега из клиники. Похоронен композитор и художник на кладбище Росса (ныне — Расу/Rasų kapinės) в Вильнюсе.

Жена Микалоюса — София Чюрлёнене-Кимантайте, литературный критик, драматург, переводчик, педагог и общественный деятель, заслуженный деятель науки Лит. ССР (1954), пережила супруга на 47 лет. Незадолго до его смерти у них родилась дочь Данута (1910-1995), на которой затем был женат литовский архитектор и историк архитектуры Владимир Зубов.

Несмотря на всю свою скромность, Чюрлёнис оказывал сильное влияние на своё окружение.

«Все мы чувствовали, что среди нас находится необыкновенный человек, отмеченный не только выдающимся интеллектом, но и огромной моральной силой» (В. Моравский, друг М. Чюрлёниса).

Единственное, что могло вывести художника из себя, — это обращёние к нему с просьбой «объяснить» содержание той или иной его картины. Он негодовал: «…почему они не смотрят. Почему не напрягают свою душу! Ведь каждый по-иному подходит и иначе воспринимает произведения искусства».

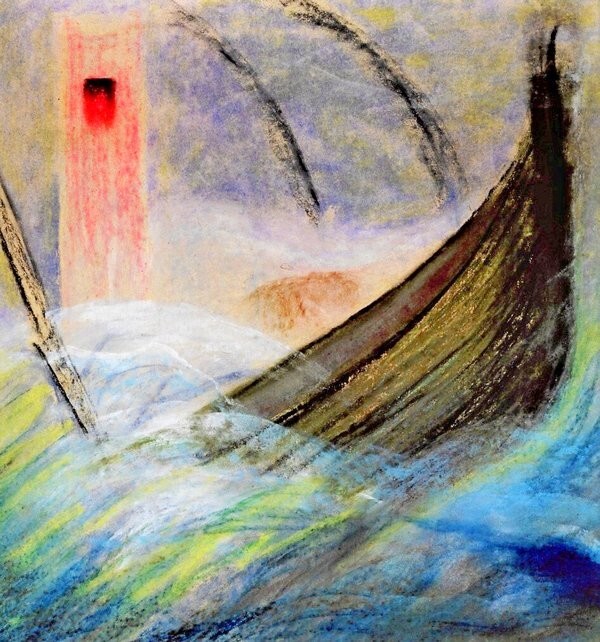

Чюрлёнис является автором первых литовских симфонических поэм «В лесу» (1900-01) и «Море» (1903-07), увертюры «Кястутис» (1902), кантаты для хора и симфонического оркестра «De profundis» (1899), струнного квартета, произведений для хора, а капелла на тексты псалмов. Сочинил свыше 200 произведений для фортепиано и произведений для струнного квартета и органа. Так же записал и обработал свыше 60 литовских народных песен.

Произведение, над которым композитор работал перед смертью, — «Юрата», — 1-я литовская опера, история о любви морской богини Юраты и рыбака, разворачивающаяся на дне моря, по замыслу автора — «мрачная, странная и фантастическая». Либретто к ней написала его жена София. Но осуществить задуманное Чюрлёнис уже не успел.

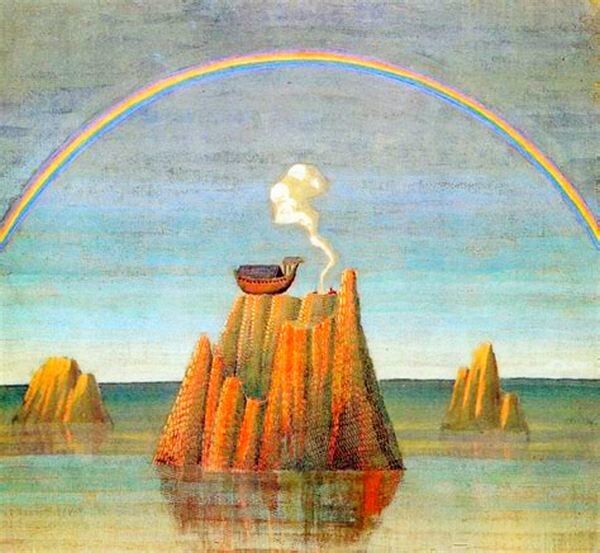

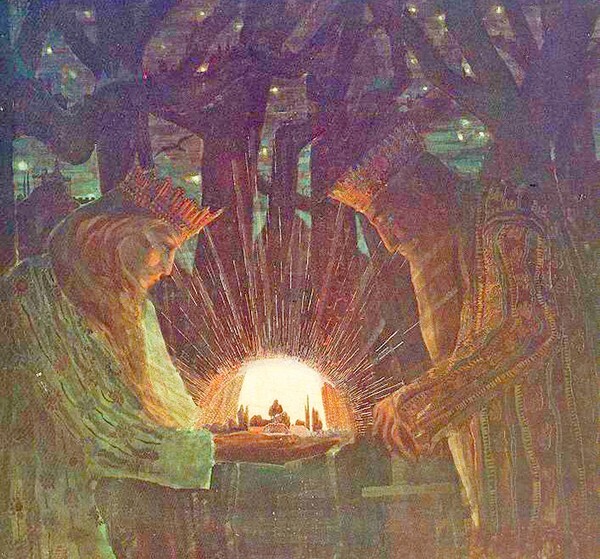

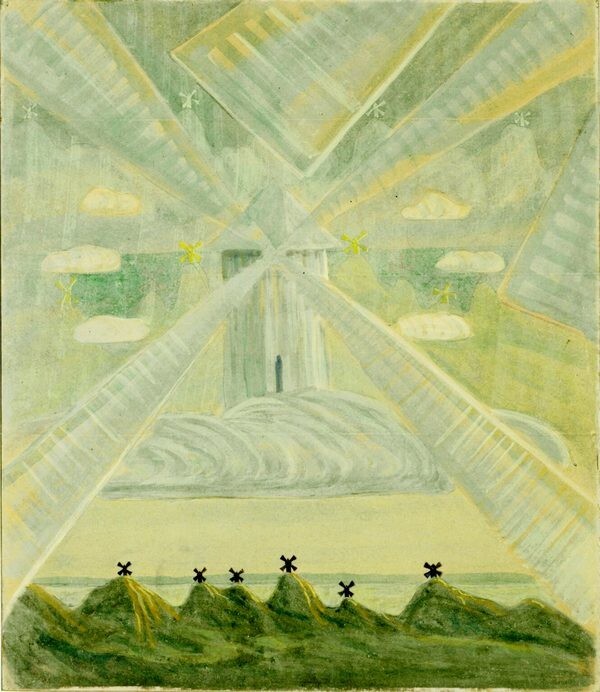

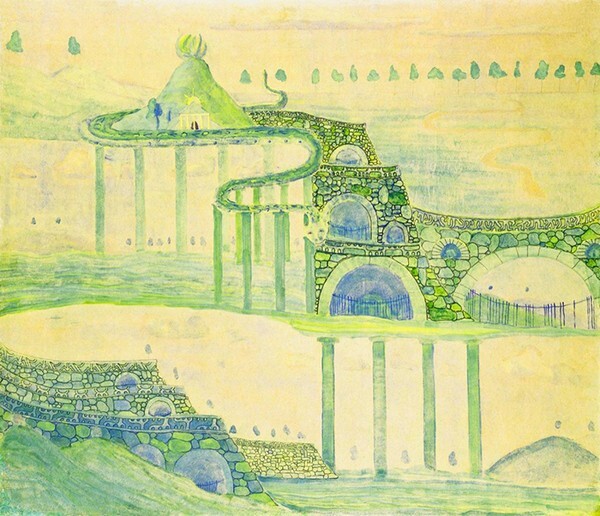

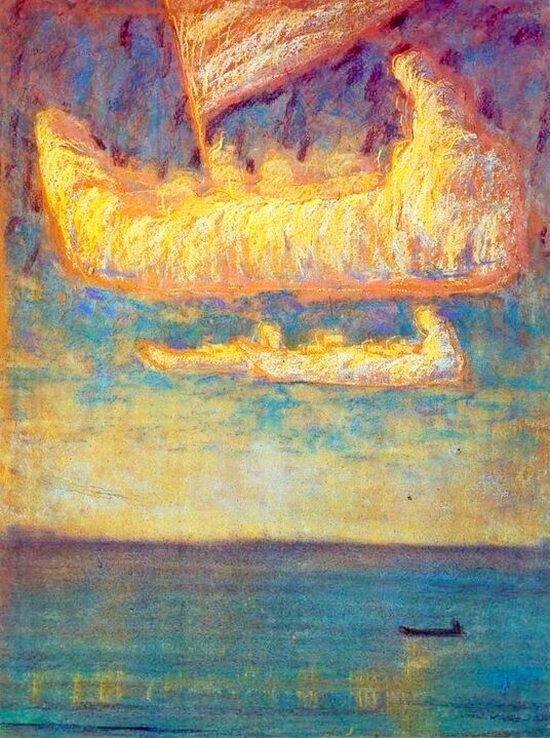

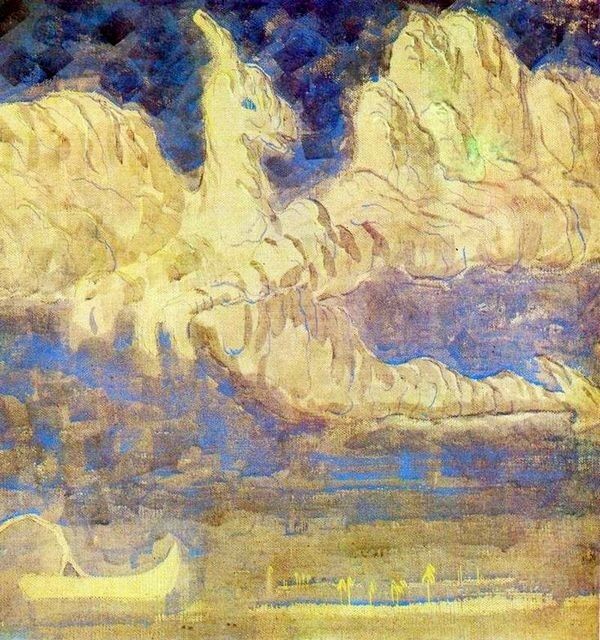

Кроме того, написал он около 300 живописных произведений в духе модерна, сочетающих влияние символизма с элементами народного декоративно-прикладного искусства, цитатами и реминисценциями из японской, египетской и индийской культур. Чюрлёнис создал символически-обобщённые произведения, переносящие зрителя в мир сказки (триптих «Сказка», цикл «Сказка королей»; 1907), космогонических и астральных мифов (циклы «Сотворение мира», 1904-06 и «Знаки Зодиака», 1907) и народных представлений (циклы «Весна», «Зима», 1907; «Жемайтские кресты», 1909).

«Пожалуй, никто из художников не передавал с таким мастерством ночь и звёздное небо, как это сделал Чюрлёнис в серии своих картин “Знаки зодиака”… » (К. Паустовский, писатель).

Чюрлёниса называют «мастером гармонии», чьё творчество отличается глубоким символизмом и философским содержанием. Многие критики, анализируя его работы, говорят о синтезе музыкальных и живописных средств. Музыка и живопись в любом произведении мастера тесно связаны: чёткая ритмика присуща и музыкальному произведению, и организации композиции на бумаге.

Художник стремился к синтезу искусств, к поискам связи музыки и изобразительного искусства. Это особенно видно в его «музыкальных» картинах-сонатах: «Соната солнца. Скерцо», «Соната лета. Скерцо», «Соната весны. Анданте» (1907), «Соната моря», «Соната звёзд. Аллегро» (1908), «Соната пирамид. Аллегро».

Однако мнения о нём разделились ещё при жизни: одни утверждали, что он великий музыкант, другие называли гениальным художником. Третьи же вообще не признавали его искусство, не понимая, как это звуки могут стать зримыми, а краски — певучими?

Многие произведения художника были утрачены, некоторые находятся в основанном в 1921 году Национальном художественном музее им. М. Чюрлёниса в Каунасе (Литва). Так же представлены работы и в музеях Вильнюса, Варшавы, Санкт-Петербурга. несколько работ находятся в частных коллекциях.

Последняя работа художника «Rex» (1909), самая большая из его картин по размерам, застрахована на рекордную сумму — $ 1 млн.! Она выставлялась в Петербурге и вызвала диаметрально противоположные мнения критиков. Геоцентрическая модель Вселенной, изображённая на полотне, похожа на средневековую карту. Контуры Земли удвоены, материки перемежаются с облаками. Выше, над полупрозрачной небесной сферой, находится область летящих комет и звёзд, в этой части — защитная оболочка Земли, плотно населённая духами. В центре этого мира: то ли Бог, то ли Тень, то ли Царь... «Rex» считают апогеем космогонии художника.

Кроме музыкального и художественного достояния Микалоюс оставил след и в литературе. Его дневники, поэмы в прозе и стихах, гротескные зарисовки, написанные по-польски, очень ценятся в Европе.

«Когда Чюрлёнис был с нами, все мы были лучше. Рядом с ним не могло быть ни плохого человека, ни злых чувств. Он разливал вокруг себя какой-то свет» (Галина Вельман, супруга английского консула в Варшаве).

Память

14 декабря 1921 года в Каунасе (Литва) был открыт Национальный художественный музей им. М.-К. Чюрлёниса;

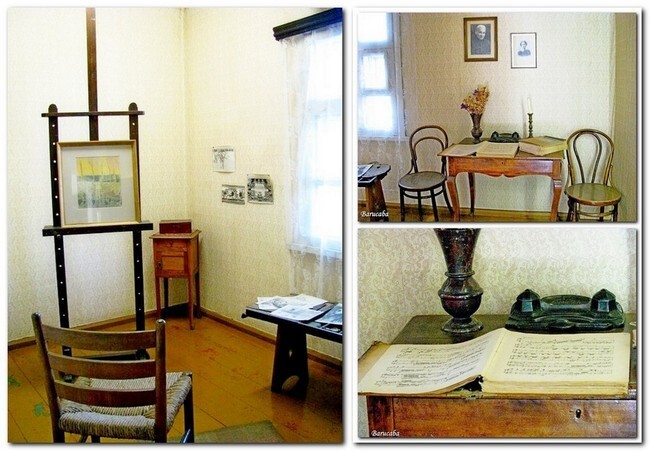

В Друскининкае есть Мемориальный дом-музей Чюрлёниса (филиал музея в Каунасе);

В Вильнюсе на ул. Савичяус, 11 расположен мемориальный культурный центр — дом М.-К. Чюрлёниса. Имя художника носит основанная в 1945 году Национальная школа искусств — единственная в Литве школа искусств с полным 12-летним циклом обучения.

Также именем Чюрлёниса назван целый ряд улиц: в Друскининкае — центральная улица в Новом городе, идущая к парку Вингис; в городах: Таураге (Литва), Утена (Литва), Варена (Литва), а в Гродно (Беларусь) есть и улица, и переулок Чюрлёниса;

В 1992 году в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная доска на доме 65/11 по пр. Римского-Корсакова, где жил Чюрлёнис (архитектор Р. Дичюс, скульптор А Шнипас (Литва)).

C 1965 года в Вильнюсе проводится конкурс исполнителей академической музыки имени Чюрлёниса/Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, в котором участвуют пианисты и органисты.

Базальтовая гора, расположенная на берегу бухты Тихой пролива Меллениуса на о. Гукера в Северном Ледовитом океане (архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская обл.), носит имя Чурляниса (названа участником экспедиции Г.Я. Седова 1913 года художником Н.В. Пинегиным). Горе было дано то имя, под которым художник был известен при жизни и несколько десятилетий после смерти. Она покрыта ледником, называемым куполом Чурляниса.

В Друскининкае на набережной р. Неман, недалеко от Старых лечебниц и ресторана «Друскининкайская колоннада», к 100-летию со дня рождения художника в 1975 году был установлен памятник работы скульптора В. Вильджюнаса.

В том же году Почта СССР выпустила почтовый конверт и марку, посвящённые юбилею мастера.

Так же к 100-летию со дня рождения композитора и художника в 1975 году Ленинградским монетным двором/ЛМД была выпущена памятная настольная медаль (автор Г.А. Йокубонис).

17 февраля 1984 года в честь М.К. Чюрлёниса типичный астероид 1975 TN/1979 QF Главного пояса, открытый в 1975 году в Крымской астрономической обсерватории советским астрономом Н.С. Черных, был назван (2420) Чюрлёнис/Čiurlionis.

В 1995 году к 120-й годовщине со дня рождения М.-К. Чюрлёниса в Литве была отчеканена памятная монета номиналов в 50 литов.

Память композитора и художника увековечили в честь его 140-летия: 30 сентября 2015 года в Минске состоялось открытие памятного знака М.-К. Чюрлёнису. Мемориал расположился на пересечении пр-та Держинского и ул. Чюрлёниса. Под живое исполнение произведений композитора посол Литвы Эвалдас Игнатовичюс и зам. председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко торжественно открыли памятный знак — карьерный камень с автографом Чюрлениса.

Улица, где установлен памятный знак, была названа в честь художника, потому что на этом месте ранее было имение Черноцких, родственников Чюрлёниса. Здесь же родилась и его единственная дочь, писательница Дануте Чюрлёните.

После туров в качестве экскурсовода в Прибалтику, инженер Ольга Ларионова влюбляется в творчество художника, картины которого стали толчком к преображению её в писателя-фантаста и созданию целой серии рассказов и повестей с «говорящими» названиями: «Соната моря» (1985), «Сказка королей» (1976), «Соната ужа» (1979), «Соната звёзд» (1981), «Сотворение миров» (1983) (подробнее — здесь: Женские сказки Ольги Ларионовой)

Сочинения М. Чюрлёниса: «Про музыку и рисование, письма, записи и статьи» (Вильнюс, 1960).

- Доктор, ставший бардом

- Доитель изнурённых жаб

- От «Арии» до «Артерии»

- Под гармонь с комбайнёрами по русской дороге

- Лучший футболист среди певцов, лучший певец среди футболистов

Вот лично мне, не кажутся такие картины "высокими произведениями искусства".

Это ИМХО. Личное мнение, если что.

Есть что-то в этом, образы интересно ухвачены.

После неё искусство нормально пошло.