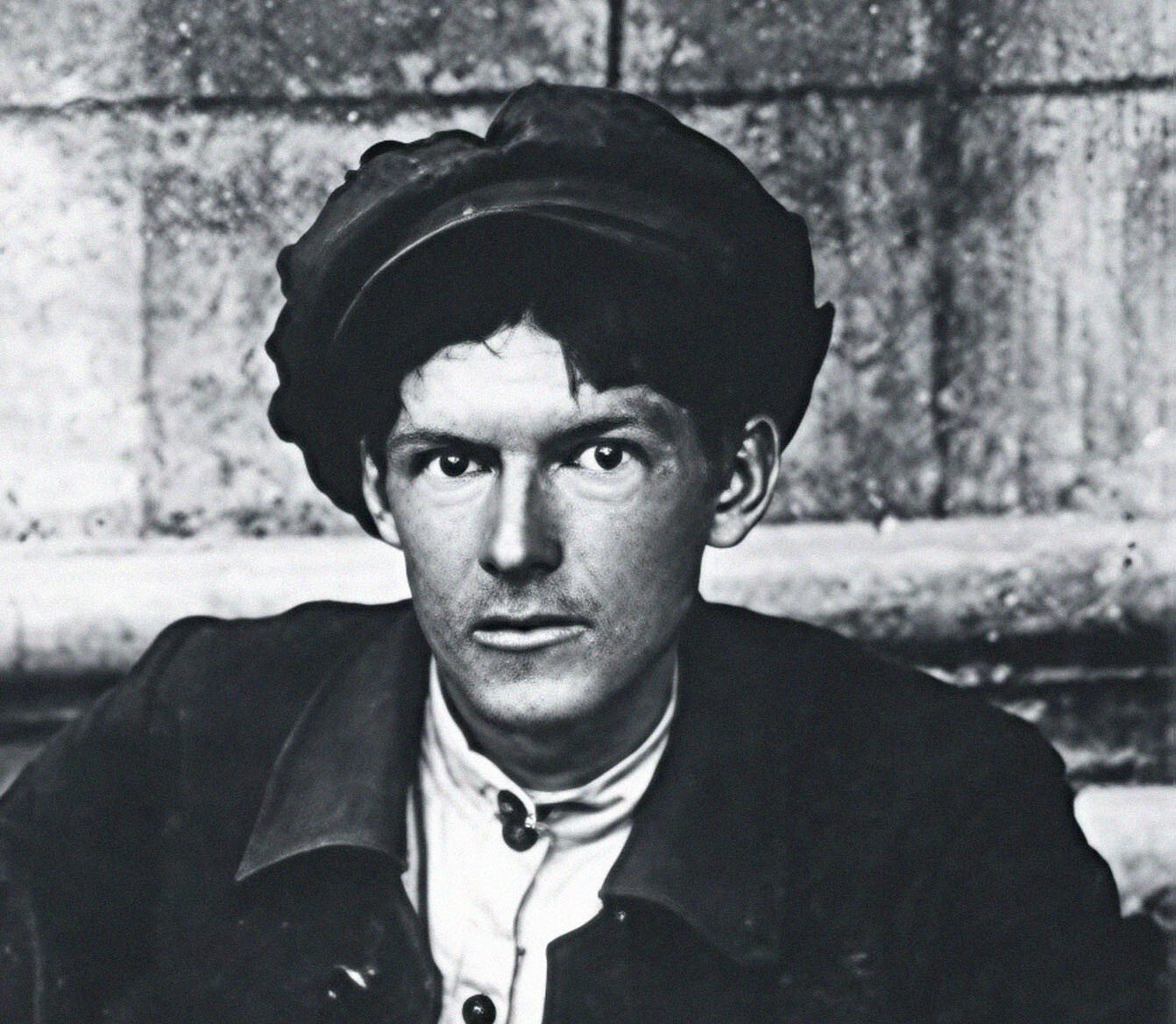

Сергей Иванович Калмыков (1891 – 1967) – крупнейший художник русского авангарда, живописец, график, создатель собственных направлений абстрактного искусства «математическая живопись» и «фантастический экспрессионизм», декоратор, писатель, единственный из мастеров Серебряного века доживший до конца 60-х годов прошлого столетия.

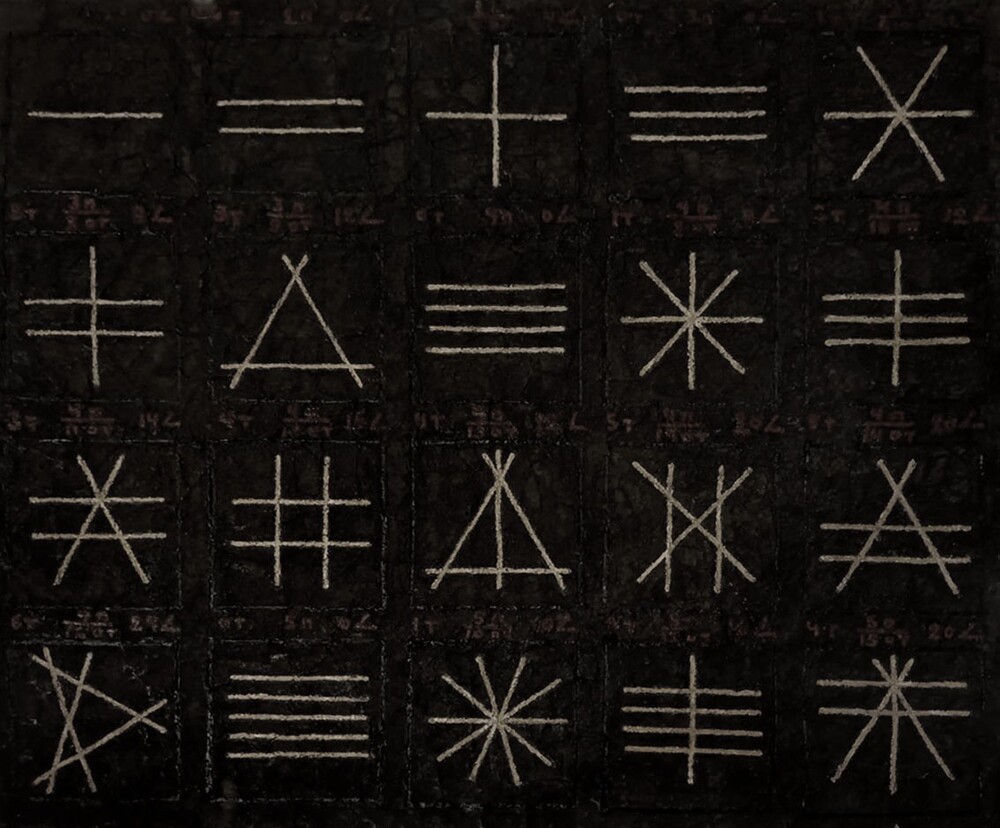

Проходящая в настоящее время выставка «Путь на Восток» в Третьяковской галерее, в числе других творческих работ мастеров начала 20 века, демонстрирует, единственно уцелевшую работу Сергея Калмыкова из цикла «математическая живопись», «Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание» датированную 1920-21 г.

Сергей Калмыков был неординарной личностью, новатор, со своим уникальным взглядом в искусстве, как сказала Ирина Вакар, искусствовед, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи, это был очень интересный, оригинальный и талантливый человек.

Сергей Иванович Калмыков появился на свет в 1891 году в Самарканде. Вскоре после рождения семья переезжает в г.Оренбург, где он оканчивает гимназию. В 1909 году Калмыков поступает в Московское училище живописи ваяния и зодчества на студию Константина Федоровича Юона. В 1910 году он уезжает в Санкт-Петербург и в течение 4 лет посещает школу В.Н. Званцевой, его преподавателями были такие известные-маститые художники, как М.В.Добужинский, К.С. Петров-Водкин, Л.С. Бакст.

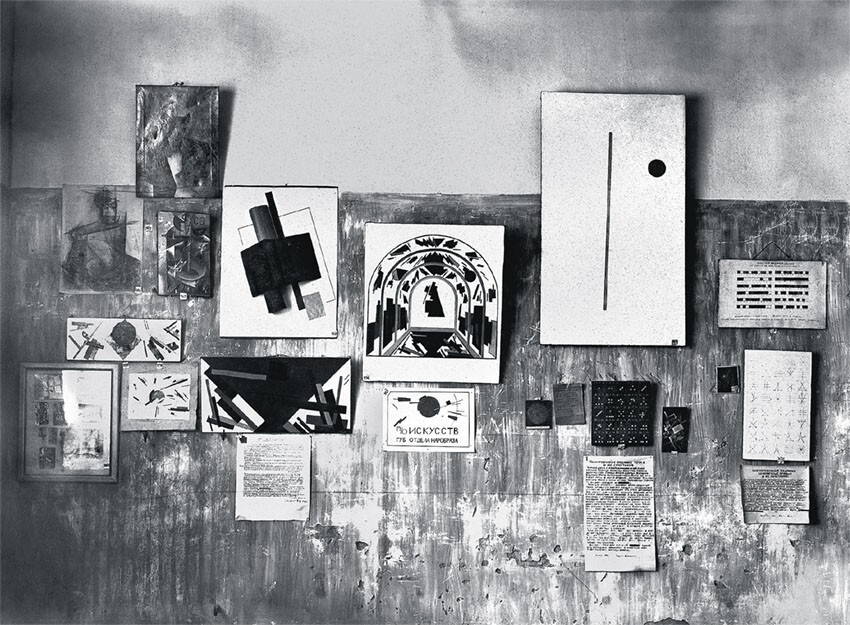

После октябрьской революции Калмыков возвращается в Оренбург, где много работает в этот период он становиться одним из самых активных художников города, учувствует в оформлении митингов, революционных спектаклей, общественных зданий. В начале 20-х годов Сергей Иванович знакомиться с художником Иваном Кудряшевым, последний, узрев огромный творческий потенциал Калмыкова, предлагает совместно создать и возглавить местное отделение УНОВИС (утвердители нового искусства). 25 июля 1920 года в «электрическом театре “Люкс”» состоялось выступление «прибывшего из Москвы художника К. Малевича».

Основатель художественного движения супрематизма прочел лекцию «Государство, общество, критика и новый художник — новатор» в конце своей речи он провозгласил создание в Оренбурге новой организации — УНОВИС. Казимир Малевич и прибывший с ним Эль Лисицкий провели в Оренбурге немало времени, взаимодействуя в работе, давая рекомендации и инструктируя ТВОРКОМ (творческий комитет) в лице Сергея Калмыкова и Ивана Кудряшова. В процессе преподавания «новой» живописи Калмыков с Кудряшевым руководствуются установками Малевича и дают знания по основам кубизма, футуризма и супрематизма.

Но все складывается не так гладко. Многие ученики не принимают навязываемую им идеологию супрематизма и уходят. Вскоре происходит разногласие и между учителями-основателями. «В письме в Витебск от 2 декабря 1920 года Кудряшов отмечает: в оренбургском творкоме произошел раскол. В качестве основы работы творкома художник Сергей Калмыков выдвигал свои собственные творческие установки, отказываясь следовать только идеям Малевича и Лисицкого. Расхождение взглядов Кудряшова и Калмыкова хорошо видно в работе над целым рядом проектов — например, над супрематическим оформлением 1-го Советского театра. Кроме того, Калмыков предлагал альтернативный вариант росписи стен утопического «Города-храма-музея — Дворца изучения видимых форм Четырехмерного мира», причем теоретической основой его построений стал трактат «Изучение Четырехмерного мира с точки зрения живописца». «Мятежный» период завершился проведением в Оренбурге 1-й Государственной выставки картин в феврале 1921 года. Она подводила итоги деятельности УНОВИСа и включала, согласно каталогу, 265 работ в трех больших разделах — «реализм», «импрессионизм», «абстрактивизм». «Калмыков противопоставил супрематическому направлению Малевича серию картин-схем, так называемую математическую живопись. Руководствуясь идеями немецкого математика Германа Минковского, художник стремился дать визуальное выражение единства пространства-времени — Четырехмерного видимого мира».

«Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание»

Сергей Калмыков был многогранной личностью со своим мировосприятием, он не боялся экспериментировать и пробовать новые приемы в поиске более минималистичных и совершенных форм визуализации мира и вероятно поэтому ему со временем стало тесно в ограниченных рамках супрематизма, он хотел создать свою альтернативную версию окружающей действительности, где царят иные законы и правила. Это была не просто оппозиция, а скорее, альтернативный взгляд на возможности абстрактного искусства. Если Малевич в супрематизме искал выход к абсолютной беспредметности, к духовному нулю, то Калмыков, напротив, пытался найти способ изобразить невидимые, но фундаментальные законы мироздания. Сергей Калмыков, в своей картине " Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание " не просто изображает мир, а пытается его осмыслить через призму науки. Его вдохновила теория пространства-времени, разработанная Германом Минковским, немецким математиком и физиком. Минковский предложил рассматривать время не как отдельную сущность, а как четвертое измерение, неразрывно связанное с тремя пространственными. В четырехмерном пространстве Минковского, названном им четырехмерным миром, элементы его – это события, происходящие в определенной точке пространства в определенный момент. Таким образом, Минковский дал представление о четырехмерном мире, элементы которого («события») имеют физическую реальность независимо от системы отсчета. Работы Минковского и его геометрическое представление пространства-времени стали основой для теории относительности его ученика Эйнштейна, открывшей физикам целый новый мир и возможность объяснить ранее непостижимые явления Вселенной.

«В своих теоретических трудах Калмыков указывает на возможное развитие идеи проекции как «результата сечения точечных, линейных, поверхностных, плоскостных и объемных рядов». Иначе говоря, художник «достраивал» свои изображения от простейших форм до бесконечности, причем это «достраивание» виделось ему в пространственно-временном контексте. По его мнению, точка свидетельствует о «бесконечном прямолинейном ряде точек, лежащих за и перед плоскостью бумаги, — ряде, пересекающемся с плоскостью бумаги именно в данной точке». Каждая точка — «бесконечность, находящаяся под знаком данной точки», которая рассматривается во времени, в «отношении к точкам, существующим в прошлом и будущем»».

Сергей Иванович Калмыков говорил:

«Каждая краска – особый ритм, всякий ритм – схема. Самые красивые и разнообразные ритмы и схемы дает нам только живопись.

Картины – не неподвижное здание, а находящийся в движении механизм. При рассмотрении картин следовало бы применять высшую механику и математику».

Но сегодня, когда интерес к авангарду возрос, творчество Калмыкова открывается заново, и он занимает свое заслуженное место в истории русского искусства.

- Российский хоккеист потерял работу из-за жены

- Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда

- Канадский хоккеист из "Динамо" украл клюшку капитана "Авангарда" и был выгнан из команды

- Георгий Курасов: современный авангард

- Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"

Искусство не нужно понимать. Искусство нужно воспринимать. А кто утверждает, что искусство нужно понимать - тот ничего не понимает в искусстве)

---------------

От нечего делать Незнайка часто смотрел на висевшую на стене картину с непонятными кривульками и загогулинками и всё силился понять, что на ней нарисовано.

- Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, - говорил ему Козлик. Не ломай голову зря. Тут всё равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальёт жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять - просто мерзость какая-то! А богачи смотрят да ещё и похваливают. «Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить»