1068

5

В конце 19-го века Российская империя направила свою экспансию на Приморские территории Дальнего Востока. Ослабленный Китай не мог противостоять настойчивому влиянию русских к северо-восточным землям, и империя быстро установила свой контроль на спорные еще просторы Приморья. Единственным достойным и опасным противником оставалась Япония.

Еще в 1855 году по Симодскому трактату во владение России поступили все Курильские острова, а территория Сахалина признавалась общей, однако в 1875 году 18 островов из состава архипелага пришлось передать в обмен на полное владение Сахалином.

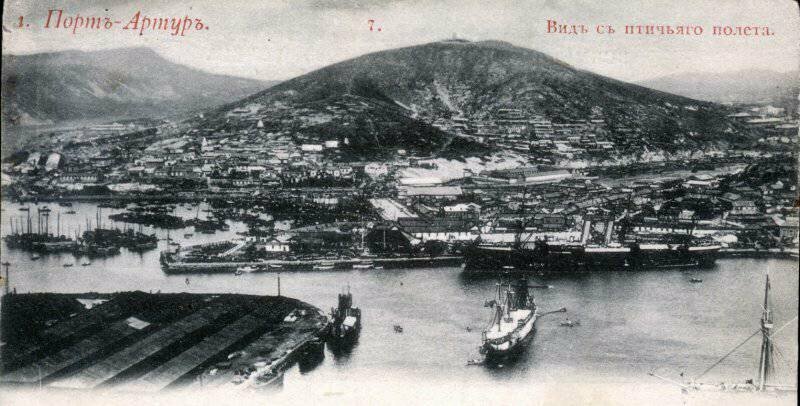

Успехи в освоении Дальнего Востока делали необходимым присутствие в этой части страны военного контингента, к 1885 году его численность здесь составляла не более 18-ти тысяч. Чтобы сделать регион доступным для быстрой переброски подкрепления имперские власти начали активное строительство железнодорожного полотна в регионе. Уже в 1891 году развернулось строительство знаменитой Транссибирской магистрали. Еще в 1860-м году был заложен Владивосток, а с 1899 года стартовала программа по созданию военной морской базы в Порт-Артуре. Империю, прежде всего, интересовало развитие в регионе торговли, которую планировалось осуществлять через незамерзающие порты. Присутствие России на территориях, на которые претендовала Япония, вызвало острые противоречия во внешнеполитических отношениях с последней.

Успехи в освоении Дальнего Востока делали необходимым присутствие в этой части страны военного контингента, к 1885 году его численность здесь составляла не более 18-ти тысяч. Чтобы сделать регион доступным для быстрой переброски подкрепления имперские власти начали активное строительство железнодорожного полотна в регионе. Уже в 1891 году развернулось строительство знаменитой Транссибирской магистрали. Еще в 1860-м году был заложен Владивосток, а с 1899 года стартовала программа по созданию военной морской базы в Порт-Артуре. Империю, прежде всего, интересовало развитие в регионе торговли, которую планировалось осуществлять через незамерзающие порты. Присутствие России на территориях, на которые претендовала Япония, вызвало острые противоречия во внешнеполитических отношениях с последней.

Вообще, японская политика с момента реставрации Мэйдзи была достаточно агрессивна. Ею был установлен контроль над Кореей, а также заняты территории Китая. Экономический и технологический прорыв, спонсировавшийся по большей части силами Великобритании и США, сделал ее достаточно мощной военной державой. Интересно, что в 1902 году между английским правительством и японскими властями было подписано союзническое соглашение, которое обязывало Британию оказать военную поддержку в случае ведения войны Японией с двумя и более государствами одновременно. Наличие этого договора наталкивает на размышления о роли Черногории, которая объявила войну Японии с момента начала боевых действий на Дальнем Востоке. Следует заметить, что существенной помощи России эта страна в противостоянии так и не оказала, в отличие от Великобритании, активно снабжавшей новейшим вооружением японские армии. Ссылаясь на указанное обстоятельство, современные исследователи делают вывод о том, что решение об объявлении войны со стороны Черногории было принято при активном содействии Англии. Если говорить открыто, то воевала Российская империя с коалицией, в которую кроме Японии входили также Великобритания и США. И той и другой державе свойственно решать свои политические задачи кровью солдат третьих государств.

В советских учебниках русско-японская война представляется как позорное поражение прогнившего империализма. Однако приводятся в качестве доказательств разгрома весьма сомнительные факты и свидетельства, а с некоторыми обстоятельствами так называемый сокрушительный разгром России вообще не согласуется. Особенно много вопросов вызывает сдача военной морской базы Порт-Артур генералом Анатолием Михайловичем Стесселем, объявленным впоследствии трусом и предателем. Следует заметить, что советским историкам было свойственно предвзятое отношение ко всему, что касалось царизма и его действий.

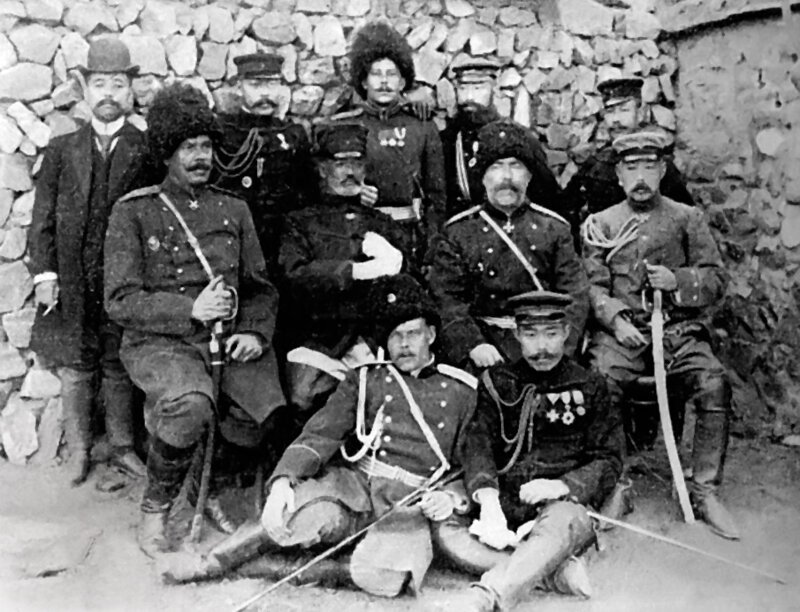

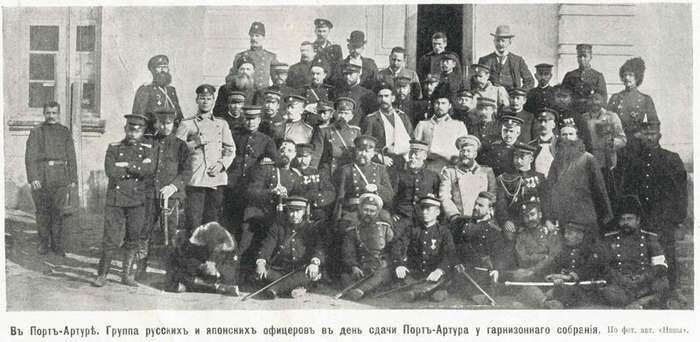

В конце июля японские армии были на подступах морской крепости, в которой находилось около 50-ти тысяч человек военных и моряков. Во главе обороны стоял генерал Стессель, которому поступило предписание покинуть крепость от Куропаткина. Однако Стессель просил разрешения остаться и оборонять Порт-Артур. И вот первое необъяснимое официальной теорией обстоятельство: трус и предатель сам вызвался оборонять крепость от армии, значительно превосходившей по численности силы, которыми он командовал. Впоследствии на суде громкое обвинение против Анатолия Михайловича развалится и от него останутся лишь три формулировки. Его обвинят в бездействии относительно деятельности генерал-лейтенанта по фамилии Фок, незначительном нарушении обязанностей и сдаче крепости без достаточных на то оснований. Причем о трусости и предательстве приговор не упоминает, мало того, за осужденного просит суд перед императором о его помиловании. На фоне распоряжения Куропаткина о сдаче крепости без боя, а также других доказательств полного истощения сил оборонявшихся приговор выглядит, мягко говоря, нелепо и несправедливо.

В советских учебниках русско-японская война представляется как позорное поражение прогнившего империализма. Однако приводятся в качестве доказательств разгрома весьма сомнительные факты и свидетельства, а с некоторыми обстоятельствами так называемый сокрушительный разгром России вообще не согласуется. Особенно много вопросов вызывает сдача военной морской базы Порт-Артур генералом Анатолием Михайловичем Стесселем, объявленным впоследствии трусом и предателем. Следует заметить, что советским историкам было свойственно предвзятое отношение ко всему, что касалось царизма и его действий.

В конце июля японские армии были на подступах морской крепости, в которой находилось около 50-ти тысяч человек военных и моряков. Во главе обороны стоял генерал Стессель, которому поступило предписание покинуть крепость от Куропаткина. Однако Стессель просил разрешения остаться и оборонять Порт-Артур. И вот первое необъяснимое официальной теорией обстоятельство: трус и предатель сам вызвался оборонять крепость от армии, значительно превосходившей по численности силы, которыми он командовал. Впоследствии на суде громкое обвинение против Анатолия Михайловича развалится и от него останутся лишь три формулировки. Его обвинят в бездействии относительно деятельности генерал-лейтенанта по фамилии Фок, незначительном нарушении обязанностей и сдаче крепости без достаточных на то оснований. Причем о трусости и предательстве приговор не упоминает, мало того, за осужденного просит суд перед императором о его помиловании. На фоне распоряжения Куропаткина о сдаче крепости без боя, а также других доказательств полного истощения сил оборонявшихся приговор выглядит, мягко говоря, нелепо и несправедливо.

×

Особенно непонятным на фоне громких заявлений о позорной сдаче Порт-Артура выглядит обряд сэппуку Ноги Марэсукэ. Командующий армии победителей, оценив результаты осады крепости, немедленно хотел сделать себе харакири, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Естественно, возникает желание спросить у обвинителей «прогнившего царизма» об основаниях такого намерения. И даже после запрета на совершение обряда в адрес Ноги от монаршей особы, доблестная победа, как ее называют, все же стала поводом для самоубийства Ноги после кончины императора. Ответ очень прост: взятие Порт-Артура совсем нельзя назвать победой. Это скорее, поражение японской армии под бездарным командованием Марэсукэ.

Расчет Ноги был на мгновенный захват крепости в первом же штурме. Однако сломить сопротивление российских воинов не удалось. В течение всего дня японцы обстреливали Порт-Артур по передовой и лишь к концу дня решились атаковать. В результате кровопролитного боя русские оставили передовые укрепления и укрылись в самой крепости. Несмотря на то что японцы достигли некоторого успеха и заняли редуты Сяогушань и Дагушань, удачей итог первого дня назвать нельзя. Потери были слишком значительны и по данным японской стороны, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности, составили около 1200-1300 человек.

Марэсукэ уже в первый же день должен был задуматься о целесообразности дальнейших попыток взятия Порт-Артура. Численность японской армии таяла на глазах, мобилизационного потенциала и экономической мощи могло хватить лишь на год таких сражений. В момент штурма крепости подкрепление требовалось другим частям японской армии на более важных позициях. Однако Ноги упрямо стоял на своем и предпринял попытку первого штурма, в результате которого японцы понесли колоссальные потери. Практически половина армии осаждающих была уничтожена. Осада приняла затяжной характер, что было непростительной ошибкой Марэсукэ. Вместо того, чтобы отказаться от дальнейших попыток, губительных для самих японцев, командующий требовал подкрепления и направлял оставшихся солдат на верную гибель. Попытка японского командира повторить события войны Пруссии и Франции, связанные со взятием Седана, с треском провалилась.

Второй штурм, повторившийся через месяц, унес около 6-ти тысяч японцев и не дал существенных результатов. Крепость героически держалась. Третий штурм был предпринят уже 18 сентября, но вновь не принес долгожданной победы. Надо сказать, что русские теряли намного меньше солдат, чем японцы, но находились в условиях осады. Продовольствие практически закончилось, медикоментов и боеприпасов не хватало, люди гибли под вражеским обстрелом, в бою, а также от распространившейся цинги. Новые потери не остановили Ноги, и осада продолжалась. В это время велись бои на Шахэ, где армия Марэсукэ оказала бы большую поддержку. Четвертый штурм длился с 13 и до 22 ноября, но в итоге японцам лишь удалось занять стратегически важную Высокую гору. Это, по сути, был ключ от Порт-Артура, так как здесь нападавшие могли координировать удары своей артиллерии.

Однако сдача крепости произошла лишь 20 декабря после проведения Стесселем военного совета. Если обратиться к протоколу, то можно понять насколько тяжелым являлось положение осажденных. От сорока тысяч боеспособных солдат, по разным оценкам офицеров, осталось от 10 до 12 –ти тысяч полуголодных и измотанных бойцов. Откуда же в отчетах японцев и материалах суда взялась цифра в 23 тысячи пленных? Все просто. Во-первых, кроме 10-ти тысяч солдат и офицеров в крепости находились не менее 10-ти тысяч раненых и больных, которые сдались в плен вместе со своими братьями по оружию. Во-вторых, данные японцев весьма недостоверны, так как их отчеты слишком часто «грешат» занижением жертв со своей стороны и завышением для противника. Фальсификация присутствовала и в войне с китайцами.

Расчет Ноги был на мгновенный захват крепости в первом же штурме. Однако сломить сопротивление российских воинов не удалось. В течение всего дня японцы обстреливали Порт-Артур по передовой и лишь к концу дня решились атаковать. В результате кровопролитного боя русские оставили передовые укрепления и укрылись в самой крепости. Несмотря на то что японцы достигли некоторого успеха и заняли редуты Сяогушань и Дагушань, удачей итог первого дня назвать нельзя. Потери были слишком значительны и по данным японской стороны, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности, составили около 1200-1300 человек.

Марэсукэ уже в первый же день должен был задуматься о целесообразности дальнейших попыток взятия Порт-Артура. Численность японской армии таяла на глазах, мобилизационного потенциала и экономической мощи могло хватить лишь на год таких сражений. В момент штурма крепости подкрепление требовалось другим частям японской армии на более важных позициях. Однако Ноги упрямо стоял на своем и предпринял попытку первого штурма, в результате которого японцы понесли колоссальные потери. Практически половина армии осаждающих была уничтожена. Осада приняла затяжной характер, что было непростительной ошибкой Марэсукэ. Вместо того, чтобы отказаться от дальнейших попыток, губительных для самих японцев, командующий требовал подкрепления и направлял оставшихся солдат на верную гибель. Попытка японского командира повторить события войны Пруссии и Франции, связанные со взятием Седана, с треском провалилась.

Второй штурм, повторившийся через месяц, унес около 6-ти тысяч японцев и не дал существенных результатов. Крепость героически держалась. Третий штурм был предпринят уже 18 сентября, но вновь не принес долгожданной победы. Надо сказать, что русские теряли намного меньше солдат, чем японцы, но находились в условиях осады. Продовольствие практически закончилось, медикоментов и боеприпасов не хватало, люди гибли под вражеским обстрелом, в бою, а также от распространившейся цинги. Новые потери не остановили Ноги, и осада продолжалась. В это время велись бои на Шахэ, где армия Марэсукэ оказала бы большую поддержку. Четвертый штурм длился с 13 и до 22 ноября, но в итоге японцам лишь удалось занять стратегически важную Высокую гору. Это, по сути, был ключ от Порт-Артура, так как здесь нападавшие могли координировать удары своей артиллерии.

Однако сдача крепости произошла лишь 20 декабря после проведения Стесселем военного совета. Если обратиться к протоколу, то можно понять насколько тяжелым являлось положение осажденных. От сорока тысяч боеспособных солдат, по разным оценкам офицеров, осталось от 10 до 12 –ти тысяч полуголодных и измотанных бойцов. Откуда же в отчетах японцев и материалах суда взялась цифра в 23 тысячи пленных? Все просто. Во-первых, кроме 10-ти тысяч солдат и офицеров в крепости находились не менее 10-ти тысяч раненых и больных, которые сдались в плен вместе со своими братьями по оружию. Во-вторых, данные японцев весьма недостоверны, так как их отчеты слишком часто «грешат» занижением жертв со своей стороны и завышением для противника. Фальсификация присутствовала и в войне с китайцами.

Можно ли назвать сдачу Порт-Артура через 329 дней осады и ожесточенных боев поражением русских сил и предательством со стороны Стесселя? Ответ однозначный – нет! Генерал принял единственно верное решение, так как хорошо понимал, что пятый штурм будет для крепости последним, а японцы, так долго добивавшиеся победы, беспощадны. Человек, впоследствии заклейменный как предатель и трус, смог взять на себя ответственность за сдачу Порт-Артура ради сохранения жизни своих солдат, каждый из которых достоин носить звание героя.

Русско-японская война – исторически важный момент, который преподносился нам как позорное поражение царизма, оказывается совершенно иным и заслуживает внимания и обсуждения в обществе. Это еще одна попытка дискредитировать Россию в глазах ее потомков, которую необходимо пресечь.

Русско-японская война – исторически важный момент, который преподносился нам как позорное поражение царизма, оказывается совершенно иным и заслуживает внимания и обсуждения в обществе. Это еще одна попытка дискредитировать Россию в глазах ее потомков, которую необходимо пресечь.

Автор Елена Гордеева

Источник:

Ссылки по теме:

- Шведские лыжницы врезались друг в друга и лишились победы

- Канадский хоккейный болельщик выиграл 50 тысяч долларов одним точным броском

- 73-летняя жительница Невады выиграла соревнования по фитнесу в бикини

- Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану Канады из-за его неуважения к гимну России

- ВМС Швеции начали военную операцию против сломанного буя, спутав его с российской подлодкой

К тому же штурм горы Высокой, совершенно ни как не влиял на обороноспособность крепости. Только после этого противник сумел подойти к форту номер 5. И так и не достиг форта номер 6.

К тому же в январе 1905 года русская армия планировало масштабное наступление на противника. Имея численное превосходство в личном составе и больше артиллерии. При отсутствии на фронте тяжёлой артиллерии японцев. Которая вся находилась под Порт-Артуром. А приход второй эскадры планировался на конец февраля.

Но в ходе даже не штурма, а боёв местного значения, после гибели генерала Кондратенко, по приказу предателей были сданы форты номер 2 и 3, укрепление номер 3, ключевые батареи литера Б и Большое Орлиное Гнездо. После чего и был поставлен вопрос об капитуляции крепости. Которая имела возможность обороны в течении 2,5 месяцев. И после чего вполне можно было поднять вопрос не об капитуляции крепости, а об почётной сдачи. С пропуском гарнизона со знамёнами и оружием, артиллерии и прочего, включая и корабли, в том числе и севшие на дно, к своим. Корабли и стационарную артиллерию после окончания войны. При этом обеспечив весьма благоприятные условия для битвы на реке Шахэ. Того самого январского наступления русской армии. Сорванное прибытием тяжелой, в том числе и трофейной, артиллерией и армией генерала Ноги. Это бы полностью исключило Мукденское сражение. На которое у японцев просто не было бы сил. Ну и обеспечило бы прорыв второй эскадры. Заставив бы японцев распылять силы флоьа. В том числе и на осаду Порт-Артура.

Ну а выводы делать вам самим.

Так что я не вижу возможности, в тех условиях занять Дальний, Талиенвань и Киньждоу. В противном случае операция вела бы к ослаблению ситуации для обороняющихся. Но вы имеете право со мной согласиться. Но русские солдаты ещё не плохо оборонялись. Но вот наступать у них не было большого желания. Что и говорят контратаки в том же Порт-Артуре. Когда не получилось вернуть контратаками ни одну из потерянных позиций.

И тут есть ещё один нюас. Русской армией планировалось большое наступление. Целью которого был разгром японской армии и выход к Порт-Артуру. Но сдача Порт-Артура привела к тому, что в ходе сражения на фронт прибыла армия генерала Ноги. Которая и не позволила закончиться битве при реки Шахэ в нашу пользу. Не сдай предатели Порт-Артур, у нас был шанс. Реализовали бы его или нет другой вопрос.