Расстреливали немецкие танки вслепую. Что помогало метко стрелять в дымах и тумане.

Здравствуйте Уважаемые читатели! Враг, как и Красная армия, в ходе наступательных действий и не только прибегал к выставлению дымов, применение которых зависело от погоды, в частности, ветра, его направления, скорости, скорости порывов, изменения направления и т.д. Так же влияла и сама местность. Было три вида подобных завес: вертикальная или ослепляющая, покрывавшая небольшую площадь, стелющаяся, прикрывавшая площадь больше, и, как правило, выставляемая дымовыми шашками. А третьим видом был дымовой вал, который выставляла артиллерия путем продвижения стрельбы вперед. Дымы помогали врагу скрыть сосредоточение войск и произвести сближение с передним краем обороны наших войск. Дымовая завеса так же помогала созданию проходов в минных полях. Так, 14 мая 1943 года при атаке опорника РККА под Мурманском немцы выставили дымовой заслон в 4 км по фронту и три в глубину. Было выпущено 3 тысячи снарядов, из которых 60% дымовых. Дымы сразу снижали эффективность огня с нашей стороны и могли привести к прорыву обороны, пагубно это влияло и на личный состав, который при видимости в 5-10 метров не знал откуда ждать удар. Довольно страшное дело.

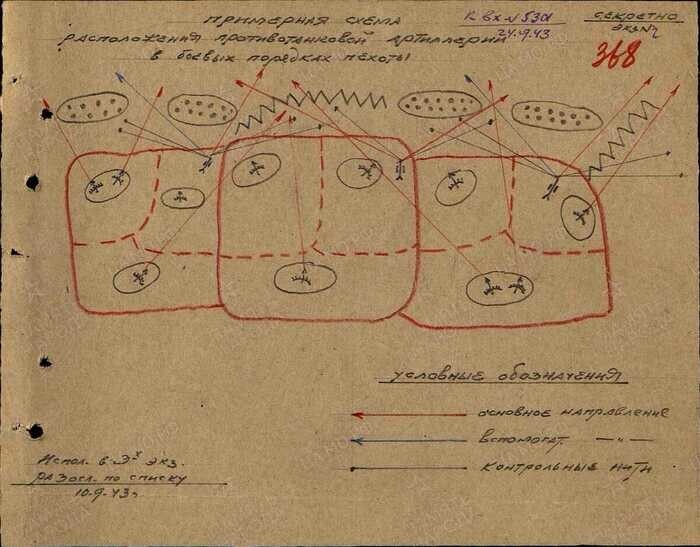

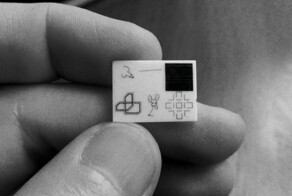

Тем не менее были и свои лайфхаки. Первое - цели на местности имели свою нумерацию, а расстояние до них должно было быть известно расчету, что при получении координат позволяло бить вслепую. Да, не всегда эффективно, но тем не менее. Так же применяли контрольные нити длиной до 500 метров, эффективны они были особенно если перед нитью по середине было препятствие для танков, с флангов при этом стояли орудия, которые могли его поразить. На данной схеме нити обозначены черным. Причем если площадь задымления была небольшой, то по проводной связи орудия наводились с наблюдательного пункта, которых было, как правило, несколько. Расчетам сообщался номер ориентира, возле которого была цель, на сколько делений в прицеле она отклонена от него, и как надо направить орудия вплоть до того, сколько оборотов сделать маховиком. Весьма непросто и требует большой выучки. Тем не менее, это работало. Помогали смены позиции на заранее подготовленный рубеж, при этом согласно отчёту использовались специальные приспособления.

Приспособление состоит из полукруглого щита, помещенного на установленных винтах на нижнем станке. Указатель устанавливается на упоре сектора подъемного механизма и крепится к нему при помощи гайки нажимного винта. Это приспособление дает возможность задать требуемое направление орудия. Для установки орудия по дальности на корыто мольки крепился сектор, а на трубке подъемного механизма болтами крепился указатель.

Были свои доработки при горизонтальном наведении. Для этого на горизонтальной шкале делались деления, отвечающие делениям угломера. Это позволяло корректору говорить лишь номер цели. Наводчик, в свою очередь, совмещал указатели с отметками указанного ориентира на шкалах и открывал огонь. Да, на точность влияло, но незначительно. При этом направление орудия должно было придаваться по вехе соответствующему угломеру 20-00. Как мы видим из документа, даже в дымовой пелене советские расчеты продолжали сражаться и находили решения для повышения эффективности огня даже в таких условиях. В завершение отмечу, дымы активно использовали и наши, даже устанавливали дымовые шашки на танки в конце войны, цилиндры сзади машин. А в 1944 году наши химики с помощью дымов прятали от врага целый плацдарм три месяца. А у меня на этом всё. Еще больше фактов на моем канале «Наша история это гордость» в ТГ. Спасибо за внимание. До свидания!

Остальные современные

2. Лазерный дальномер (во время ВОВ был оптический)

3. Машина арт разведки ВДВ, на которой стоит это всё и много чего ещё. На фото без РЛС, но оно есть в комплекте.