Атомные ледоколы: покорители арктических просторов

Ледоколы — это уникальные суда, созданные для покорения самых суровых вод Земли. Они прокладывают путь сквозь многометровые льды, обеспечивая навигацию в Арктике и Антарктике. Самые мощные из них — атомные ледоколы — сочетают в себе передовые технологии и невероятную силу, позволяющую месяцами работать в экстремальных условиях.

Как появились эти гиганты? Как устроены и почему именно атомная энергия сделала их непревзойдёнными?

История появления ледоколов

Первые ледоколы современного типа появились ещё в XIX веке и работали на паровой тяге. Однако настоящий прорыв произошёл в середине XX века, когда СССР, осваивая Северный морской путь, столкнулся с необходимостью создания судов, способных долгое время работать без дозаправки.

3 декабря 1959 года мир увидел первый в истории атомный ледокол — «Ленин». Его создание стало возможным благодаря развитию атомной энергетики и технологий, изначально применявшихся в военной сфере. «Ленин» открыл новую эру, доказав, что атомные реакторы можно использовать в мирном судостроении.

Атомный ледокол «Ленин»

Позже появились более совершенные модели — ледоколы проекта 10520 «Арктика», первый из которых был спущен на воду в 1972 году. Он открыл эпоху круглогодичной навигации в западном секторе советской Арктики. Сегодня российский атомный ледокольный флот включает помимо ледоколов старых типов и новейшие суда проекта 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия», продолжающие славные традиции отечественного ледоколостроения.

Конструкция ледокола: как он выдерживает лёд?

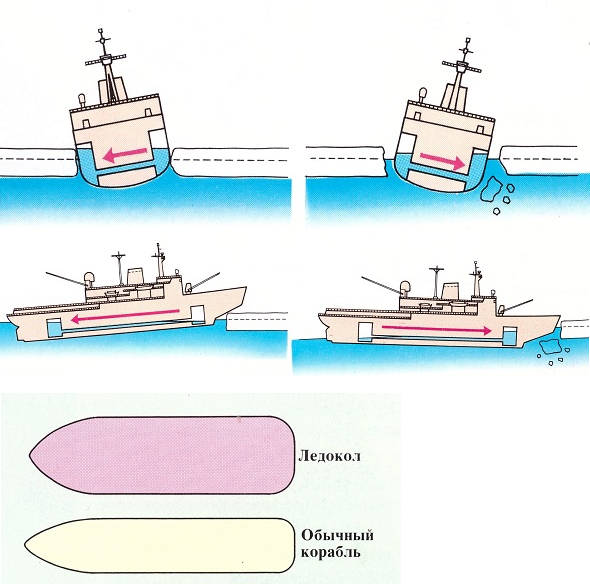

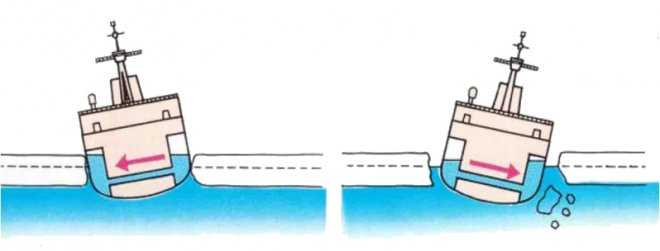

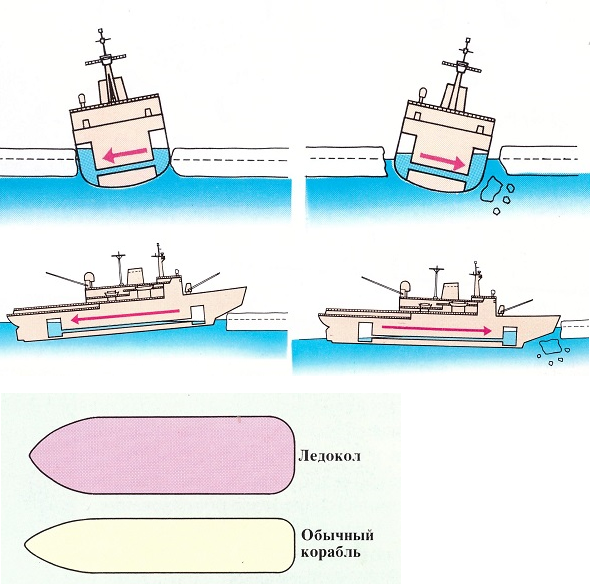

Ледоколы радикально отличаются от обычных судов своей конструкцией, которая специально оптимизирована для борьбы со льдом. Их корпуса обычно делаются бочкообразными, со специальным ледовым усилением в районе ватерлинии, «ледокольной» формой носовой и М-образной формой кормовой оконечности. Такая конструкция корпуса обеспечивает его повышенную прочность и способность противостоять воздействию льда. Форма носа позволяет с ходу выползать на лёд, разламывая его своим весом. Ледоколы класса «Арктика» имеют двойной корпус; толщина внешнего корпуса в местах ломки льда — 48 мм, в других местах — 25 мм. Между корпусами располагаются цистерны водного балласта, которые служат для изменения дифферента в сложных ледовых условиях. Некоторые суда покрыты специальным полимером для уменьшения трения.

Особого внимания заслуживает система ледового подруливания — винты регулируемого шага, винто-рулевые колонки и азиподы. Они помогают судну разворачиваться в узких ледовых каналах без потери мощности.

Форма корпуса ледокола и обычного корабля

Ещё одной важной особенностью является относительно короткий корпус, который улучшает манёвренность среди льдов. Для разрушения особенно толстых льдов ледоколы используют балластные цистерны. При заполнении их водой судно начинает крениться, раскалывая лёд своими бортами.

Механика работы: как они ломают лёд?

Атомные ледоколы преодолевают ледяные массивы благодаря уникальному сочетанию их характеристик. Когда судно сталкивается с ледяным полем, оно использует свою огромную массу, достигающую 33 тысяч тонн у современных моделей, в сочетании с мощностью силовой установки. Этот тандем позволяет ледоколу эффективно разрушать даже многолетние арктические льды.

Процесс преодоления ледяного покрова начинается с разгона судна до скорости 3-5 узлов. Благодаря специальной округлой форме носа ледокол плавно наползает на ледяное поле, при этом до 30% его корпуса может оказаться поверх льда. В этот момент огромная масса судна концентрируется на ограниченной площади, создавая давление, которого достаточно, чтобы разрушать лед толщиной до 2,9 метров при непрерывном движении.

Для особенно прочных ледяных массивов ледоколы применяют специальные техники. При ритмичном таранении судно отходит назад на расстояние 3-5 своих корпусов, затем снова наползает на препятствие, повторяя этот цикл несколько раз. Дополнительную эффективность обеспечивает система балластировки — перекачивая тысячи тонн воды между цистернами, ледокол создает контролируемый дифферент, что помогает расширять пробитый канал.

«Сердцем» современных российских ледоколов проекта 22220 являются два ядерных реактора РИТМ-200, работающих на обогащённом уране. Их энергия через турбины и генераторы передается на шесть электродвигателей суммарной мощностью 60 МВт, вращающих три массивных винта диаметром 6,2 метра.

Особая конструкция винтов, изготовленных с использованием легированной стали и никелевого покрытия, дополненная системой автоматического изменения оборотов, обеспечивает их защиту от повреждений при контакте со льдом. В результате атомные ледоколы могут уверенно прокладывать путь даже через самые мощные ледяные поля, поддерживая круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Будни атомных гигантов

Проектированием атомных ледоколов занимается Центральное конструкторское бюро «Айсберг» в Санкт-Петербурге, а строительство ведётся на Балтийском заводе. После спуска на воду новые суда совершают свой первый переход в Мурманск — главную базу российского атомного ледокольного флота.

Экипаж, состоящий из 50 — 250 человек, работает вахтовым методом. За время одной смены ледокол может совершить как короткий рейс продолжительностью несколько недель, так и годовую экспедицию. Техническое обслуживание проводится на Балтийском и Кронштадтском морских заводах или в специальных сухих доках, где можно увидеть поистине гигантские винты размером с небольшой дом.

Атомные ледоколы стали символом технологического превосходства России в освоении Арктики. Они не только обеспечивают навигацию, но и служат плавучими научными базами, помогая изучать самые отдалённые уголки планеты. С развитием новых технологий возможности этих судов будут только расти, укрепляя позиции России в ледоколостроении.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

- Речные электросуда останутся на Москве-реке и зимой. Нужен ли им ледокол?

- Сибирский "Титаник": как сейчас выглядит самый старый сохранившийся ледокол

- Японское круизное судно с двумя шнековыми движителями

- Как происходит смена экипажа на атомном ледоколе «Вайгач»?

- Человек и атомоход. Как «Ленин» совершил революцию в Арктике

-Режим "фрезерования", когда ледокол заходит в лед кормой и начинает ломать лед своими винтами. Применяют редко, ибо сильная вибрация и возможность сломать лопасть гребных винтов.