После успешного набега на русские порты в Чёрном море, вошедшего в историю, как «Севастопольская побудка», адмиралу Сушону удалось достичь главной цели — принудить Российскую империю объявить войну османам уже 2 ноября 1914 года. Для России это означало экономические убытки, потому как через проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые турками, вывозилась основная масса российского зерна, которое направлялось на международные рынки.

Поэтому главной задачей Императорского Черноморского флота была ликвидация «Гёбена» и «Бреслау», дабы лишить турецкий флот преимущества, а затем прорваться к Константинополю и взять под контроль Босфор и Дарданеллы. Осознавая эту угрозу и риски, адмирал Сушон стал готовить турецкий флот к отражению ответного удара Российской империи, который не заставил себя долго ждать.

Положение Императорского Черноморского флота после «Севастопольской побудки»

Потери русского военно-морского флота в Чёрном море после рейда 29 октября 1914 года были невелики — затонули канонерская лодка «Донец» и минный заградитель «Прут». Основные же силы, которые состояли из шести устаревших линкоров додредноутного типа, двух крейсеров и семнадцати миноносцев, не понесли потерь и были готовы к бою. Им противостоял турецкий флот, состоящий из двух бронепалубных крейсеров, двух эскадренных броненосцев, четырёх эсминцев и четырёх миноносцев. Численное преимущество было на стороне Российской империи, однако присоединение к турецкому флоту «Гёбена» и «Бреслау» сводило оное на нет. К слову, тот же «Гёбен» имел превосходство в скорости и количестве артиллерии главного калибра, что делало его весьма опасным противником. Командующий Черноморским флотом, адмирал Эбергард, осознавал реальность и был готов задействовать достаточные силы для данного противостояния. Кроме того, отныне линкорам и крейсерам запрещалось выходить в одиночку, корабли должны были действовать слитным составом — это позволило бы русскому флоту получить преимущество в количестве орудий главного калибра, а значит появлялась надежда уничтожить корабли неприятеля.

На тот момент преимущество русского Черноморского флота было в количественном и качественном превосходстве лёгких кораблей — эсминцев и миноносцев, что позволяло интенсивно минировать турецкое побережье.

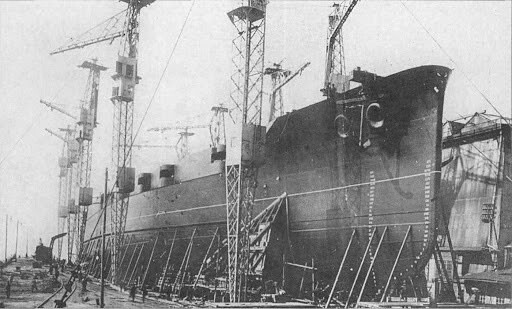

Кроме того, на верфях в Николаеве, активно достраивались первые дредноуты Черноморского флота России — «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая». Новые линкоры уступали «Гёбену» в скорости и превосходили по количеству орудий главного калибра.

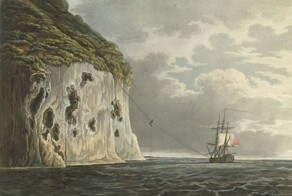

Ответный «визит вежливости». Бой у мыса Сарыч

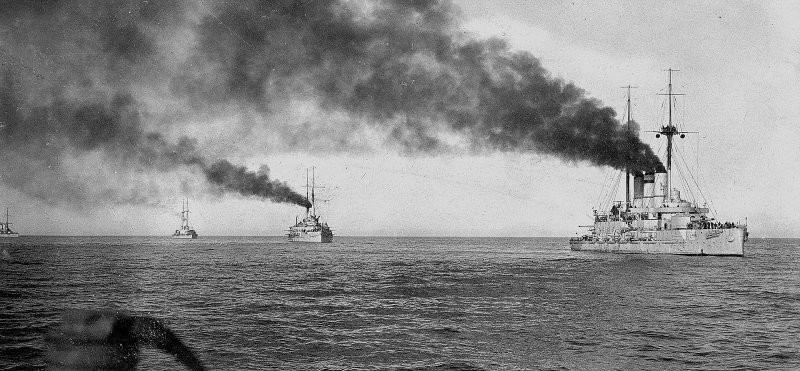

15 ноября 1914 года основные силы русского Черноморского флота под командованием Эбергарда вышли из Севастополя и направились к турецкому побережью. Основной целью стала бомбардировка города Трабзон, где располагались крупнейшие угледобывающие предприятия, которые снабжали турецкий флот. Также адмирал Эбергард надеялся этой вылазкой привлечь внимание «Гёбена» и «Бреслау», вступить с ними в бой и по возможности уничтожить. Для осуществления этого замысла были задействованы линкоры «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Ростислав», «Три Святителя», «Пантейлемон», три крейсера и 7 эсминцев.

Утром 17 ноября русский флот подошёл к Трабзону и начал обстрел города. После Эбергард направил эскадру на запад, к городу Гиресун, надеясь обнаружить османские военные корабли. Однако выйти на вражеский флот не удалось, и Эбергард решил возвращаться в Севастополь.

В тот же день около полудня адмирал Сушон получил известие об обстреле Трапезунда и о точном количестве русских кораблей. Спустя час «Гёбен» и «Бреслау» на полном ходу вышли в сторону предполагаемого нахождения русского флота. Сушон надеялся перехватить Эбергарда, используя преимущество в скорости и вооружении, и нанести существенный урон Черноморскому флоту Российской империи.

Вечером Эбергард получил донесение о выходе «Гёбена» и «Бреслау» навстречу русской эскадре. Имея малый запас угля, адмирал не стал менять курс, продолжая следовать в Севастополь, но замедлил скорость, надеясь в скором времени встретиться с противником.

18 ноября в 12:05 вблизи мыса Сарыч «Бреслау» в глубоком тумане обнаружил русские крейсеры и начал преследование. Вскоре были замечены и линкоры. Адмирал Сушон приказал «Бреслау» оставаться вне зоны досягаемости орудий главного калибра русских кораблей, а сам на «Гёбене» направился полным ходом в сторону неприятеля. Радиопереговоры между «Гёбеном» и «Бреслау» были перехвачены русскими радистами, и адмирал Эбергард привёл флот в полную боевую готовность.

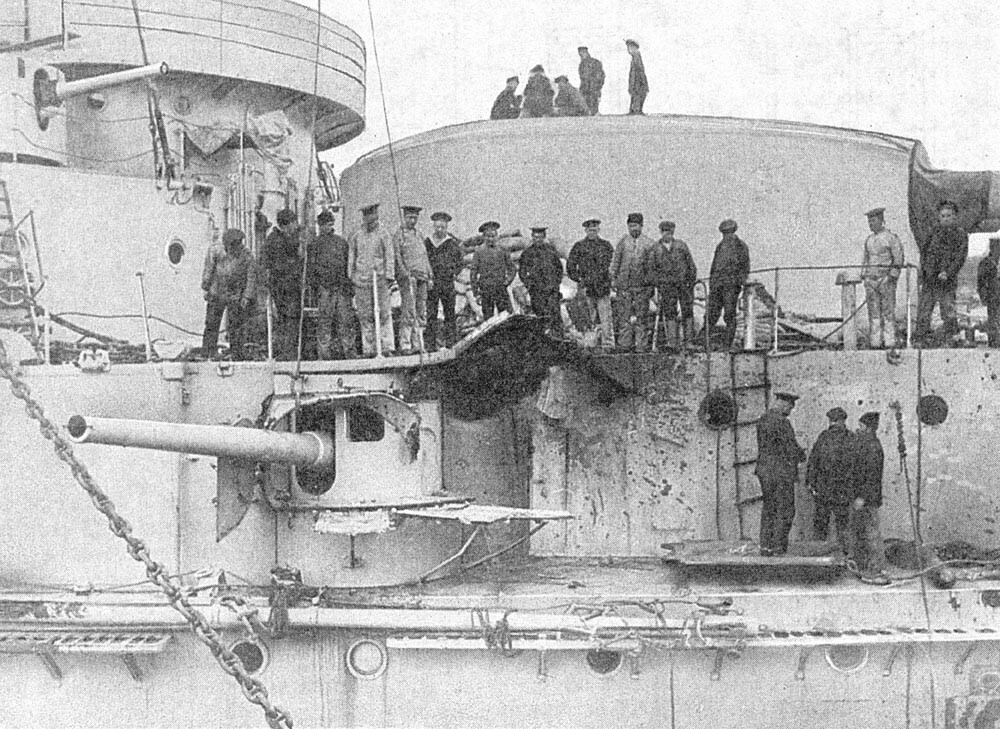

Спустя несколько минут, «Гёбен» обнаружил «Естафия» и открыл огонь. Первый залп задел дымовую трубу и беспроводные антенны «Евстафия», второй оказался безрезультатным, а третий пробил орудие вспомогательного калибра и взорвался в офицерском камбузе, убив 34 офицера и матроса. «Евстафий» открыл огонь по «Гёбену», попав в каземат 150-мм орудия вспомогательного калибра и убив всю артиллерийскую прислугу. Следом за «Евстафием» открыл огонь «Иоанн Златоуст», однако туман не позволил как следует прицелиться и снаряды прошли мимо. Точность, с которой поразили вспомогательное орудие «Гёбена», а также залпы с «Иоанна Златоуста», обескуражили адмирала Сушона, который обнаружил, что все русские линкоры развернулись бортом и начали обстрел его корабля. Решив не рисковать, Сушон приказал отступить, оставив поле боя за русским флотом. Вся баталия продлилась менее четырнадцати минут.

Поскольку линкоры уступали в скорости, Эбергард не мог преследовать отступающие «Гёбен» и «Бреслау», что в дальнейшем ставилось в вину адмиралу высокопоставленными лицами. Кроме того, густой туман не позволял точно обнаружить противника, а русские корабли не имели запаса угля для преследования после обстрела Трабзона.

Тактика, избранная Эбергардом, заключавшаяся в концентрации основных сил для противостояния с «Гёбеном», принесла свои плоды. Сушон, испугавшись подавляющей огневой мощи хоть и устаревших линкоров русского флота, предпочёл отступить, нежели испытывать судьбу. Действия Эбергарда были полностью одобрены морским министром Григоровичем, который распорядился наградить отличившихся офицеров и матросов наградами.

Бой у мыса Сарыч не изменил расстановку сил на Чёрном море, но ясно дал понять Сушону, что нельзя списывать со счетов Императорский Черноморский флот, несмотря на то, что основные его силы несколько устарели.

Предновогодний подарок

В конце ноября «Гёбен» прошёл ремонт в Синопе, ликвидировав повреждения полученные у мыса Сарыч, а уже 5 декабря линейный крейсер вышел в Чёрное море, охраняя транспортные корабли. После выполнения миссии, 10 декабря «Гёбен» подошёл к Батуми и обстрелял город, однако не нанёс существенного урона. В конце 1914 года было решено направить «Гёбен» в Мраморное море для прохождения техобслуживания. 26 декабря, приближаясь к Босфорскому проливу, «Гёбен» неожиданно наткнулся на мину, которая взорвалась под боевой рубкой по правому борту, образовав пробоину в пятьдесят квадратных метров. Спустя две минуты, линейный крейсер напоролся на вторую мину, но уже по левому борту, которая образовала пробоину в шестьдесят четыре квадратных метра. Водонепроницаемые переборки защитили «Гёбен» от затопления, однако кораблю срочно требовался ремонт.

Мины, на которые напоролся «Гёбен», были поставлены русскими минными заградителями: «Ксенией», «Константином», «Алексеем» и «Георгием» 22 декабря. Такое «нахальное» минирование вблизи вражеской столицы оказалось оправданным — флагман османского флота отправился на буксире в Константинополь, однако сухого дока, способного принять на обслуживание корабль таких размеров, в городе не было. В результате адмиралу Сушону необходимо было найти альтернативный способ незамедлительного введения в строй «Гёбена», пока русский Черноморский флот не получил подкреплений в виде линкоров «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая».

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»