2360

7

Железо, марганец, хром, нефть, каучук, алюминий, свинец, никель, кобальт, сурьма, мышьяк, ртуть, молибден, вольфрам, алмазы, сера, серная кислота, графит и фосфаты входят в состав незаменимых видов сырья, от которого зависел стратегический успех сражений во Второй мировой войне. Особую роль эти элементы играют в машиностроении.

Химический ликбез

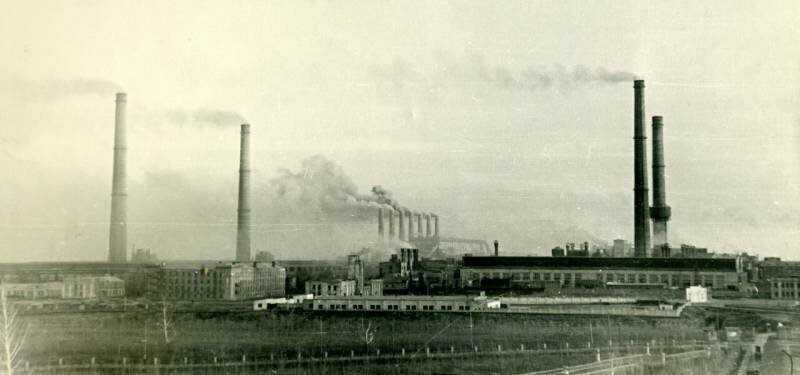

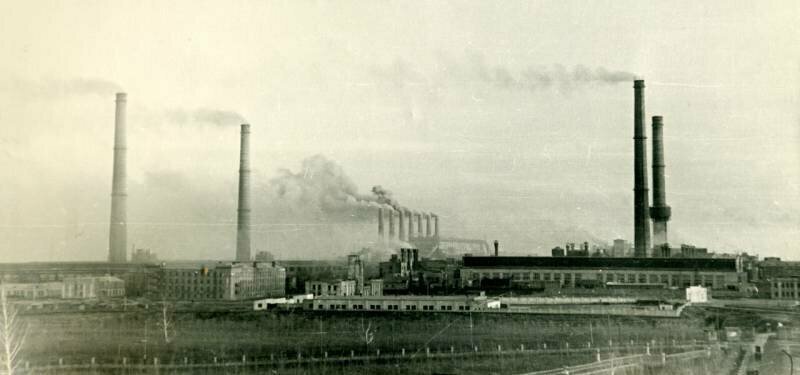

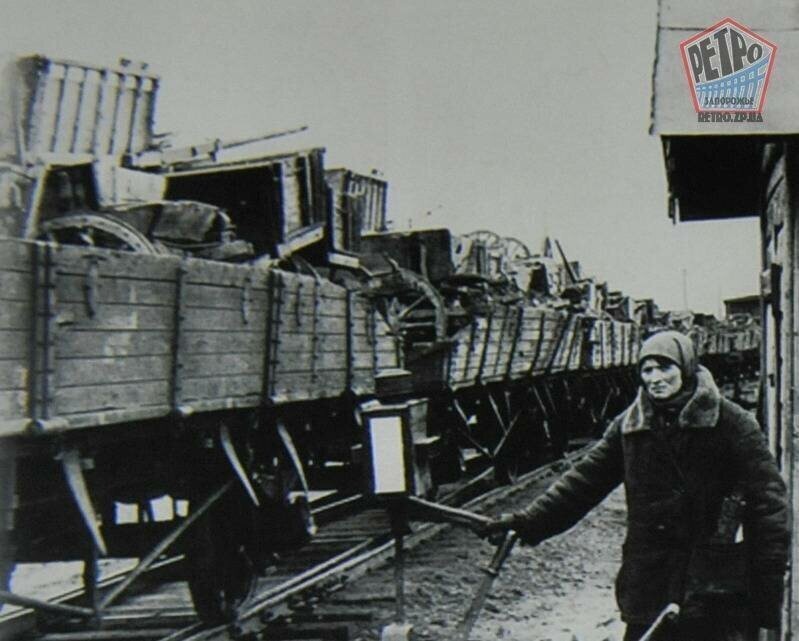

Уральский алюминиевый завод в первые послевоенные годы.

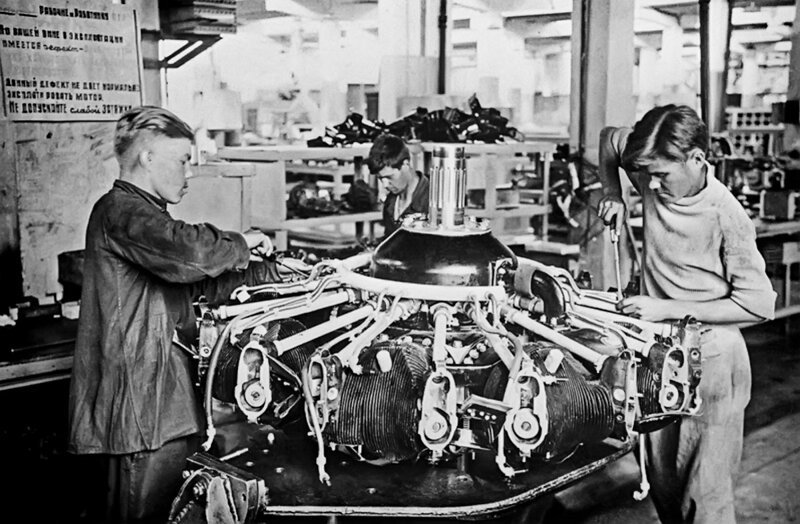

Академик Александр Евгеньевич Ферсман как-то упомянул, что для производства танка требуется не менее тридцати элементов, а вся боевая авиация летает на без малого пятидесяти элементах. Помимо крайне востребованных алюминия с медью, настоящими «витаминами» военной промышленности стали никель с молибденом («металлы танковой брони»), свинец с сурьмой (аккумуляторы, хромовые защитные краски, баббиты, сердечники пуль и др), вольфрам с кобальтом (сердечники подкалиберных снарядов, инструментальная сталь) и ртуть с цирконием (капсюли, детонаторы, ингредиенты бездымного пороха). Менее известными, но не менее важными были литий (системы жизнеобеспечения в подлодках), соли титана и олова (дымовые завесы), висмут (антисептика и заживляющие составы), а также ванадий и платина, используемые в качестве катализаторов в нефтяной промышленности Советского Союза.

×

Цветные металлы во многом являются настоящим скелетом войны (кровью, как известно, выступает нефть). К примеру, в 1914 году наступление германской армии сорвалось, по мнению историка Мак-Нила, именно по причине острой нехватки меди, входящей в состав сплава для гильз. Примечательно, что и царская Россия уже в 1916 году фактически выработала все свои разведанные месторождения цветных металлов в Сибири, Урале и Кавказе. А к 1917 году появилась другая проблема – острый дефицит подвижного железнодорожного состава, что парализовало транзит руды на плавильные производства в Москве и Санкт-Петербурге.

Для того чтобы понять степень влияния цветной металлургии на производство товаров военного потребления, приведу статистические данные. В июне 1941 года удельный вес продукции для Красной Армии в структуре Наркомата цветной металлургии составлял рекордные 60%. Даже у Наркомата тяжелого машиностроения в армию уходила только половина продукции. И уже в июле 1941 года доля военной продукции от Наркомата цветной металлургии подскочила на 15%. И в дальнейшем правительство делало все возможное для бесперебойного производства дефицитных цветных металлов. Так, уже 28 июля 1941 года Наркомат обороны СССР получил указание направить в помощь строителям Уральского алюминиевого завода сразу 10 стройбатальонов. В итоге быстрее нарастили мощность одного из немногих тогда алюминиевых предприятий.

Для того чтобы понять степень влияния цветной металлургии на производство товаров военного потребления, приведу статистические данные. В июне 1941 года удельный вес продукции для Красной Армии в структуре Наркомата цветной металлургии составлял рекордные 60%. Даже у Наркомата тяжелого машиностроения в армию уходила только половина продукции. И уже в июле 1941 года доля военной продукции от Наркомата цветной металлургии подскочила на 15%. И в дальнейшем правительство делало все возможное для бесперебойного производства дефицитных цветных металлов. Так, уже 28 июля 1941 года Наркомат обороны СССР получил указание направить в помощь строителям Уральского алюминиевого завода сразу 10 стройбатальонов. В итоге быстрее нарастили мощность одного из немногих тогда алюминиевых предприятий.

Были в предвоенное время в Советском Союзе и фундаментальные недостатки, с которым отрасль вошла в Великую Отечественную войну. Прежде всего это хронический дефицит цветных металлов, отчего страдали как планы выпуска гражданской техники, так военной продукции. Страдало производство патронов: в среднем с 1930 по 1933 год процент выполнения оборонного заказа варьировался от 38,8 до 57. В этот период артиллерийских снарядов не выпускали даже половины от требуемого количества – в 1932 году вообще выполнили заказ на 16,7%. И в дальнейшем эту ситуацию так и не удалось кардинально переломить. Второй проблемой производства вооружений и, соответственно, расхода дорогих цветных металлов, стала высокая доля отходов. Так, в первую пятилетку при производстве снарядов до 60% металла уходило в отходы, при изготовлении артиллерийских систем – до 70%. Для сравнения: в Великобритании нормы отходов были в два с лишним раза ниже.

«Алюминиевый голод»

Начало Великой Отечественной войны для цветной металлургии стало серьезным потрясением – производство проката металлов упало в 430 раз. Под немцами оказались заводы, занимающие поставками никеля, меди, магния, цинка, страна потеряла до 60% жизненно важного алюминия. С алюминием вообще в тем времена были серьезные проблемы. Первоначально перед войной удалось построить несколько предприятий по выплавке этого ценного металла. В июне 1930 года начали строить Волховский алюминиевый комбинат, который отметился первой плавкой уже в 1932 году. Примечательно, что бедные тихвинские бокситы изначально не предполагалось использовать для Волховского комбината – специалисты Американской алюминиевой компании АЛКОА не смогли ничем тогда помощь советским металлургам. Однако отечественным химикам-технологам удалось решить эту проблему. Самым мощным предприятием по выпуску алюминия в СССР стал Днепровский комбинат, на который в 1937 году приходилось до 70% всего металла в стране. Кстати, годом ранее страна вышла на второе место в Европе (после нацистской Германии) по выплавке алюминия. В этом есть доля Уральского алюминиевого завода, который вышел на проектную мощность в 1939 году. Но и этого не хватало для промышленности Советского Союза. Так, в предвоенном 1940 году (IV квартал) отгрузка товарного алюминия была выполнена на 81 процент. «Алюминиевый голод» негативно сказывался на производстве боевой авиации — в 1941 году планировали в лучшем случае на всю страну получить 90 тыс. тонн «крылатого металла» при потребности только авиаотрасли в 87 тыс. тонн. Откуда брать еще 20 тыс. тонн на другие нужды, было непонятно. Авиационная отрасль не только несла количественные потери – качество самолетов в 30-е годы отставало от мировых стандартов. Конструкции крылатых машин были преимущественно из композитов: деревянные фюзеляжи и металлические крылья, а также деревянные крылья и металлический фюзеляж из ферм, покрытых полотном. Фактически полностью изготовить из дюралюминия можно было только бомбардировщики типа ТБ-3, СБ и Ил-4.

Для сравнения приведем данные по Германии, которая с 1937 по 1939 год нарастила общий выпуск алюминия со 120 тыс. тонн до 192 тыс. тонн. А в 1941 году немцам вообще удалось выплавить рекордные 324 тыс. тонн! В этом и был один из секретов успеха немецкой авиации – алюминия просто было очень много. Мало помогали СССР поставки алюминия из-за рубежа – с 1938 года по 1940 год импорт упал с 7652 тонн до мизерных 513 тонн. Многие уменьшили поставки из-за войны (Франция и Норвегия), а США перекрыли каналы поставок из-за милитаризации экономики Советского Союза.

Среди множества планов Совета оборонной промышленности лета 1940 года была постройка двух прокатных заводов мощностью по 20 тыс. тонн каждый. Уже тогда было понимание того, что к 1943 году промышленность будет требовать примерно по 120 тыс. тонн алюминия ежегодно. На постройку планировали выделить до полумиллиарда рублей, а дополнительные 63,5 млн. предполагали потратить на трубно-прессовочный цех и реконструкцию завода №95, занятого на производстве дюралюминия. Также в планах была закупка у немцев за 3 млн. рублей установки для непрерывного литья Junghaus. В этой ситуации мог помочь возводимый в Кандалакше алюминиевый завод, но до начала войны его не успели ввести в строй. В 1941 году планы вновь скорректировали. К 1942 году требовалось выплавить уже 175 тыс. тонн крылатого металла. Налицо лихорадочная попытка догнать в производстве алюминия ВПК Германии или хотя бы сократить отставание. Даже разведка помогала экономить металл в эпоху «алюминиевого голода». 15 ноября 1940 года из Генерального штаба в Совет народных комиссаров поступил перевод постановлений №39 и №47 Германского имперского управления по материалам. В них говорилось о логике и возможности экономии ценных цветных металлов, а также запрете их использования в ряде изделий.

Среди множества планов Совета оборонной промышленности лета 1940 года была постройка двух прокатных заводов мощностью по 20 тыс. тонн каждый. Уже тогда было понимание того, что к 1943 году промышленность будет требовать примерно по 120 тыс. тонн алюминия ежегодно. На постройку планировали выделить до полумиллиарда рублей, а дополнительные 63,5 млн. предполагали потратить на трубно-прессовочный цех и реконструкцию завода №95, занятого на производстве дюралюминия. Также в планах была закупка у немцев за 3 млн. рублей установки для непрерывного литья Junghaus. В этой ситуации мог помочь возводимый в Кандалакше алюминиевый завод, но до начала войны его не успели ввести в строй. В 1941 году планы вновь скорректировали. К 1942 году требовалось выплавить уже 175 тыс. тонн крылатого металла. Налицо лихорадочная попытка догнать в производстве алюминия ВПК Германии или хотя бы сократить отставание. Даже разведка помогала экономить металл в эпоху «алюминиевого голода». 15 ноября 1940 года из Генерального штаба в Совет народных комиссаров поступил перевод постановлений №39 и №47 Германского имперского управления по материалам. В них говорилось о логике и возможности экономии ценных цветных металлов, а также запрете их использования в ряде изделий.

Эвакуация алюминиевой промышленности на восток стала одной из вынужденных мер начала войны.

Немцы должны были помочь Советской России и с поставками товарного алюминия в 1941 году. После того как Европу оккупировали, а американцы на нас «обиделись», руководству страны ничего не оставалось делать, как обращаться за помощью к потенциальному противнику. В соответствии с соглашением о взаимных поставках с 11 мая 1941 года по 1 августа 1942 года в СССР должны были из Германии прийти не менее 20 тыс. тонн алюминия. История, как известно, все извратила. С началом практической реализации плана «Барбаросса» под врагом оказались два крупных алюминиевых предприятия – Днепровский и Волховский заводы. Остался только один завод, занимающийся выплавкой крылатого металла, – Уральский алюминиевый.

В конце приведу слова одного очевидцев остановки Днепровского алюминиевого завода, которые опубликованы в книге «Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны»:

«Было чуть прохладное, ясное, солнечное утро. Прошли на Восток вражеские самолеты. С правого берега начался сильный артиллерийский обстрел шестого поселка. 18 августа 1941 года диспетчер энергосистемы дал распоряжение преобразовательной подстанции о полном отключении электроэнергии. На шинах напряжение упало до нуля; все мотор-генераторы остановились, и через несколько минут на преобразовательной подстанции наступила абсолютная тишина. Все три завода Главалюминия были остановлены на полном ходу с загруженными печами, аппаратурой, наполненной растворами, электролизерами с расплавленным электролитом и алюминием».

Страна вступала в затяжную войну, и «алюминиевый голод» ощущался особенно остро.

Окончание следует…

«Было чуть прохладное, ясное, солнечное утро. Прошли на Восток вражеские самолеты. С правого берега начался сильный артиллерийский обстрел шестого поселка. 18 августа 1941 года диспетчер энергосистемы дал распоряжение преобразовательной подстанции о полном отключении электроэнергии. На шинах напряжение упало до нуля; все мотор-генераторы остановились, и через несколько минут на преобразовательной подстанции наступила абсолютная тишина. Все три завода Главалюминия были остановлены на полном ходу с загруженными печами, аппаратурой, наполненной растворами, электролизерами с расплавленным электролитом и алюминием».

Страна вступала в затяжную войну, и «алюминиевый голод» ощущался особенно остро.

Окончание следует…

Источник:

Ссылки по теме:

- Опасные связи: почему чувства племянницы Брежнева оказались под запретом

- 8 хитов советской косметики, которые и сегодня популярны у девушек

- Поезда в картинах СССР

- Серванты, хрусталь и ковры: 20 душевных интерьеров советских квартир

- Зачем в "хрущевках" и "сталинках" в санузлах делали окно?

про Каменск-Уральский речь идёт.

А на самом деле - у нас или уже всё вынули при царе или руды бедные или копать в глухой дыре. Или всё это вместе. Потому весь мир тянул провода медью из Чили, а у нас - да, этот самый аллюминий с возможность переключить заводы на войну, если что.