78546

3

Нытья о качестве советской электроники я за свою жизнь наслышался выше крыши. Ж. Алферов оценивает уровень советской электроники как 3-ю в мире после амер-ой и японской. Наверное, он дурак и старый коммуняка. Я слышал и другую оценку, конкретно касательно элем-й базы - 4-я в мире. Надо, на самом деле, различать решения и элем-ую базу. Мои бывшие коллеги - американцы в русском Хьюлетт - Паккард признались мне, что цифровая АСУ на Бушерской АЭС лучшая в мире

Надо, на самом деле, различать решения и элементную базу. Мои бывшие коллеги - американцы в русском Хьюлетт - Паккард признались мне, что цифровая АСУ на Бушерской АЭС, которую Россия построила Ирану - самая передовая в мире. Это конструктивное решение. А элементная база, разумеется, импортная.

Об я все время и долдоню - СССР все делал сам, там, где развитые страны этого не делают. Без учета этого все сравнения бессмысленны.

Электроника

(А. А. Шокин. «Министр невероятной промышленности СССР», М. Техносфера, 2007 г.):

«...Согласно «История радиационной лаборатории Массачусетского технологического института», выпущенной в 1946 году, США израсходовали на разработку и производство радиолокаторов средств больше, чем на атомную бомбу».

«...Хотя у нас и писали тогда ,что советская радиопромышленность развивается высокими темпами, но выпуск ею продукции возрос к 1955 году по отношению к уровню довоенного 1940 года только к 10,8 раза (у американцев только за время войны – в 12 раз). Количество выпускаемых советской радиопромышленностью электровакуумных приборов выросло с 1947 по 1954 годы примерно в 8 раз, а у американцев только за годы войны производство основных компонентов выросло в 20 – 30 раз. Умножьте цифры военных лет на итоги послевоенного развития (230% по отношению к 1947 году) [у американцев – П. Н.], и получится, что радиотехническая промышленность США выросла за тот же период [то есть, от уровня 1940 г. до 1955 г. – П. Н.] примерно в 25 – 30 раз при том, что и в точке отсчета она во много раз превосходила советскую».

«Электронная промышленность стран Европы, США, Японии, какой бы жесткой ни была конкуренция между фирмами, развивалась в условиях широко развитого обмена достижениями через международную торговлю лицензиями и патентами, докумениацией на технологиечкие процессы, новейшее технологическое, контрольно-измерительное и оптико-механическое оборудование, материалы и т.д.

Электронная промышленность нашей страны была полностью лишена такой возможности. США создали специальный международный комитет (КОКОМ), контролирующий все научно-технические и торгово-экономические отношения с СССР. КОКОМ разработал положение и огромный – в 250 страниц – свод правил, по которым СССР нельзя было продавать не только передовые технологии и изделия, принадлежащие к любой отрасли высокой технологии, и в первую очередь к микроэлектронике и вычислительной технике, но и технологическое и измерительное оборудование, материалы, прецензионное станочное оборудование и т.д.».

Почему стали копировать компьютеры IBM:

«...Государственный подход, проявленный министрами радио- и электронной промышленности в разработках компонентной базы для С-300 позволил решит еще одну, грандиозную [выделено мной – П. Н.] задачу общенационального уровня, назревшую (вернее, перезревшую) к середине 60-х годов. Речь шла о компьютеризации страны. Несмотря на все постановления правительства и понимание, каким образом нужно это делать... годовой выпуск ЭВМ всех типов (а их было два десятка) в СССР едва достигал тысячи штук, а в США он уже был массовым. В декабре 1967 года вышли два постановления ЦК КПСС и СМ СССР по вопросам разработки иосвоения серийного производства современных унифицированных ЭВМ. Речь шла о четырех моделях универсальных ЭВМ производительностью до 500 тыс. операций в секунду (система «Ряд»...)

Решение о разработке ЕС ЭВМ «Ряд» было принято непросто и учитывало не только технические, но и политические моменты. Инициатива шла из ГДР, где уже были начаты работы по IBM-360. Впоследствии к работам по системе «Ряд» были подключены другие страны СЭВ. Число моделей ЭВМ росло, в рамках СЭВ к ним разрабатывали и выпускали широкий набор переферийных устройств. При полной аппаратной и программной совместимости со своими прототипами отечественные аналоги не были их полными копиями.

...Число заказов на разработку ИС [интегральных схем] нарастало как снежный ком. На заявочную компанию [рынок J] 1971 года в один только НЦ поступило уже около 1000 предложений на разработку новых ИС. При этом заказы от предприятий, занимающихся созданием близкой по задачам аппаратуры, могли сильно отличаться, даже если они относились к одному министерству. ...Удовлетворить эти заявки при уровне проектирования и технологии тех лет можно было в лучшем случае на 20%.

Для выхода из тупиковой ситуации был творчески использован опыт взаимоотношений с заказчиками остальной продукции электронной промышленности. Именно творчески, ибо различие в подходах к построению параметрических рядов ИС из хотя бы сотни транзисторов на кристалле и каких-нибудь трансформаторов или приемно-усилительных ламп слишком велико.

Одним из первых успешных примеров работы по параметрическим рядам ИС, которые вбирали в себя как основные схемотехнические решения, присущие данному классу ИС, так и технологию их изготовления, стала как раз увязка номенклатуры приборов ТТЛ ИС для вычислительных комплексов ЕС и СМ ЭВМ с системой С-300. ...Благодаря этой работе удалось сдержать безудержный рост номенклатуры ИС, избежать «тирании количества», не дать ей утопить не очень еще окрепшую микроэлектронику и тем самым обеспечить выпуск современной аппаратуры на микросхемах».

«...Время жизненного цикла новых полупроводниковых изделий постоянно сокращалось: если в пятидесятые годы из всех внедренных транзисторов более половины устаревали через два года, то к концу семядисятых это время сократилось вдвое. Достигалось это крупными затратами на НИОКР. При среднем их уровне для всех фирм обрабатывающей промышленности США в 1977 году в 3,1% от стоимости продаж, для электронных компонентов он составил в целом 7%, а для полупроводниковых приборов и отдельно интегральных схем – соответсвенно 8,5 и 16,4%.

Эти проценты, соотнесенные со значительно более высоким объемом производства в США, вырастают в громадные суммы, но и они не всегда дают полную картину, поскольку фирмы стараются не учитывать в своей официальной статистике государственное финансирование НИОКР. А добавьте сюда затраты на техническое переоснащение производств, на строительство новых заводов и т.д.! Ведь темпы устаревания продукции обуславливали и короткий (от трех до пяти лет) жизненный цикл производящего ее оборудования.

Советской электронике средств в американских объемах дать не могли, а требования «догнать и перегнать», да еще увязанные по времени со сроками создания новых систем вооружения, оставались. Правила соревнования с ведущими странами определялись в первую очередь задачами создания современного вооружения, то есть были самыми жесткими, и неравенство условий в расчет не принималось. Это все равно, как в спортивной многодневной гонке требовалось бы превзойти противника, который раньше стартовал, был сильнее и лучше питался [выделено мной – П.Н].

И все же разрыв с США в области электроники, даже полупроводниковой, и в качественном, а главное – в количественном отошении [выделено мной – П.Н] сокращался, а по некоторым приборам, например, в СВЧ технике, уровень советских изделий сравнялся или стал превосходить лучшие зарубежные аналоги».

Обратите внимание, количественный паритет важнее!

«...Без преувеличения выдающимся успехом стало освоение производства цветных кинескопов. Цветной кинескоп относится к числу сложнейших изделий техники – цикл его изготовления включает в себя более 6000 технологических и контрольных операций. Для сравнения можно указать, что цикл изготовления автомобиля «Жигули» состоит из 1500 операций. На производство цветного кинескопа идут материалы свыше четырехсот наименований. Американские специалисты предсказывали предсказывали, что СССР не сможет наладить массовый выпуск цветных кинескопов раньше 2000 года. Называя этот срок, они исходили из собственной практики: Соединенные Штаты затратили на это четверть века.»

А как же Япония, Южная Корея? Шерлок Холмс

«...У нас срок работы по созданию и освоению цветных кинескопов был установлен в пять лет. Выполнение поручили старейшему и самому опятному заводу Московскому электроламповому заводу. После реконструкции 1965 года его производственные мощности увеличились более чем в два раза. Министерство [электронной промышленности] добилось исключения из его номенклатуры осветительных ламп накаливания, и завод получил новое, более точно отражавшее характер продукции название – Московский звод электровакуумных приборов (МЗЭВП)...

...На заводе было установлено 800 единиц технологического оборудования, спроектированных конструкторами объединения и выпущенных отечественными предприятиями. Впервые в мировой практике удалось совместить все многочисленные химические операции на одном конвейере...

Одна из составных частей цветного кинескопа – так называемая теневая маска. Чтобы сделать маску, утовлетворяющую требованиям по точностям, временной и температурной стабильности, нужно было прежде всего разработать специальную технологию проката металла. Представьте себе ленту толщиной с лезвие безопасной бритвы трехкилометровой длины, у которой допуск на толщину по всей длине должен составлять 10 микрон, то есть величину в 3 раза тоньше человеческого волоса. За это выдающееся достижение группа инженеров была удостоена Государственной премии СССР...» Еще раз пройтись по Японии – Корее...

«...Предсказания заокеанских специалистов были опровергнуты, и МЭЛЗ первым в стране освоил выпуск цветных кинескопов за пять лет»

Интегральные схемы

...совсем недавно, в 1976 году, американская пресса с удовлетворением отметила, что в аппаратуре на новейшем самолете МиГ-25, угнанном предателем в Японию, по-прежнему использованы радиолампы. Спецслужбы США были, конечно, лучше осведомлены о достижениях советской электроники, но, как им и полагается, помалкивали, поэтому для американских журналистов увиденное на выставке [речь о выставке лазерного технологического оборудования для производства ИС, проведенной МЭП (Министерство электронной промышленности) в Москве на ВДНХ в 1982 г – П. Н.] оказалось очень неожиданным и неприятным открытием. Теперь, констатируя факты и давая довольно лестные отзывы, приходилось придумывать оправдания:

«...Специалисты США считают, что СССР, сэкономил около 100 млрд долларов на научно-исследовтельские работы по современным интегральным схемам благодаря такому использованию образцов ИС из США. Это помогло сократить отставание от США до 3 лет, а когда-то американцы шли с опережением в 10 лет» (Defence Electronics, 1981, v. 13, № 7, р. 34-46).

«...Каковы бы ни были результаты проведенных исследований советских интегральных схем, они подтверждают мнение о необходимости ограничения передачи американской электронной технологии Советскому Союзу. Приобретение Советским Союзом этой технологии и лучшего современного технологического оборудования наряду с накопленным опытом по созданию схем привело к тому, что в области перспективной электронной техники разрыв между западными странами и Советским Союзом сократился с 8-10 лет (в 70-е годы) до, вероятно, двух лет» (Defence Electronics, 1982, v.14, № 11, р. 46-48).

«...Запад беспокоит способность СССР идти в ногу с современным уровнем развития интегральных схем. СССР создал целый ряд институтов и заводов, специализирующихся в военной электронике в Зеленограде, городе под Москвой, настолько секретном, что там запрещается пребывание иностранцев, а русским нужно специальное разрешение. Здесь новейшие схемы, заимствованные с Запада, тщательно исследуются, копируются и воспроизводятся. Даже если они не копируются, то дают возможность русским ученым взглянуть на «ноу - хау» разработок Запада» (Dun’s Business Month, September 1983).

«...Советская микроэлектронная промышленность способна производить 64К динамические ОЗУ, судя по экспонатам, представленным на ВДНХ. В недавних заявлениях Пентагона указывается, что Советский Союз приобрел, по крайней мере, достаточно технологического опыта, чтобы изготавливать микропроцессоры типа 8080 и кристаллы 16К ОЗУ.

Мовсковские экспонаты демонстрируют, что советские инженеры достаточно компетентны, чтобы освоить любую из основных технологий изготовления ИС: И2Л, ЭСЛ, n-МОП, р-МОП, но нигде не упоминается, находятся ли эти изделия в массовом производстве» (Electronics Weekly, 1984)».

«...Многие в правительстве, а тем более в ЦК считали, что затраты в таких размерах на электронную промыщленность нецелесообразны, а запросы МЭП «явно завышены», так что: «Надо не ходить с просьбами, а лучше работать». ...Деньги предпочитали в буквальном смысле слова закапывать в землю: на мелиорацию земель, эффективность которой была довольно сомнительной, в 1976 – 1980 годах было выделено 38,6 млрд рублей. А главное, приближалась Олимпиада-80, нужно было строить олимпийские объекты, что особенно волновало руководство Москвы. Зеленоград мог и подождать».

«...Превратить развитие советской электроники в важнейшую национальную программу А.И., к сожалению, так и не удалось. Но прошедшей в июне 1975 года отраслевой конференции министр в своем докладе вынужден был сказать, что планируемый министерству рост объема производства в 2,2 раза в грядущей пятилетке должен быть достигнут без увеличения ассигнований по сравнению с предыдущей. Путь был один – повышение производительности и эффективности труда».

«...В апреле 1978 года – новое отраслевое совещание. Его основной лозунг все тот же: «Денег на развитие отрасли нет – есть только внутренние резервы». На этом совещании А. И. говорит о том, что для удовлетоворения потребности страны уже в 1979 году надо выпускать 600 – 650 миллионов интегральных микросхем, а к 1985 году потребуется 2,0 – 2,5 миллиарда. Для этого за два года достичь уровня США по производительности труда, то есть повысить ее в 2 раза, долю интегральных схем в общем объеме выпуска ИЭТ нужно увеличить в несколько раз.

Сопоставление сухих цифр капиталовложений с достигнутыми результатами дает полное основание назвать выстроенную А. И. систему электронной промышленности сверхэффективной».

«Сближение технических уровней советской и американской электроники на рубежи 1970 – 1980-х годов позволяло рассчитывать, что при соответствующей поддержке остававшийся разрыв мог быть быстро сведен на нет. Но этого, к сожалению, так и не произошло, хотя в развитие достигнутых успехов и исходя из прогноза по дальнейшему развитию микроэлектроники к концу 1977 года министерством были подготовлены предложения о мерах по обеспечению разработки и производства в стране сверхбольших интегральных схем. В них были намечены рубежи по разработке и производству новых поколений СБИС, материалов, оборудования, систем автоматизированного проектирования (САПР) как в Минэлектронпроме, так и в других министерствах, ответсвенных за создание различных материалов (Минхимпром, Минцветмет, Минчермет и др.). Но в полной мере все это понимал, пожалуй, только Устинов, и он поддерживал в силу своих возможностей запросы электронщиков. С его помощью удалось выпустить соответсвующее постановление правительства и начать строительство в Калуге комплекса предприятий по электронным материалам, но и этот проект помешала реализовать горбачевская «перестройка»».

«В результате время было упущено. А. И. С его опытом и умением убеждать оппонентов ничего поделать не смог, и чем дальше – тем было хуже. К 1988 году объем капитальных вложений в электронную промышленность США превосходил советские показатели примерно в 4 раза, японский же уровень был выше в 6 раз выше, а по полупроводниковой подотрасли почти в 8. Это еще можно понять (но не оправдать), так как и выпуск советской промышленности был примерно во столько же раз меньше. А вот на научно – исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), которые в СССР шли по той же номенклатуре изделий, для соответствия современным достижениям скупиться было нельзя. Однако на самом деле финансирование отраслевой науки МЭП (включая затраты на НИОКР по оборудованию и материалам) было в 7 – 8 раз меньше. Соответственно, и наукоемкость (отношение затрат на НИОКР к стоимости товарной продукции) была в ниже в 1,5 – 2 раза, чем в США».

А. Шокин, сын министра, считает, что в 80-х власти не отдевали себе отчет в важности существенной модернизации отрасли и финансировании новых разработок. Однако, есть и другие источники, которые дают несколько другую картину:

«...В 1981 г. по постановлению директивных органов была создана прогнозная комиссия под руководством В. М. Глушкова, в которую вошли руководители предприятий и крупнейшие специалисты по микроэлектронике в СССР. Ее целью было исследование тенденций развития микроэлектроники на период 1980-1990 гг. и далее. Результаты опубликованы в специальном сборнике, распространены среди руководителей союзных республик, отраслей промышленности, академий, рассматривались и получили высокую оценку в Президиуме АН СССР. В разосланных документах, наряду с выявленными возможными параметрами изделий и технологических процессов, которые могут быть достигнуты в прогнозируемый период времени, обращалось внимание на то, что появление субмикронных сверхбольших интегральных схем создало условия, когда микроэлектроника и вычислительная техника образуют единое целое, что на технологию этих изделий следует обратить особое внимание. Подчеркивалось, что эти два научно-технических направления, объединяясь, приобретают определяющее значение для развития научно-технического прогресса, они превратились в решающий фактор развития производительных сил и их достижения будут определять уровень всего промышленного и оборонного потенциала страны, а, стало быть, и жизни народа.

Видимо, выводы специалистов были учтены высшей властью. В последнем из ее решений (1986 г.) об ускоренном развитии электронной промышленности предусмотрено строительство в Союзе около сотни новых объектов и в том числе на Украине еще 14 предприятий (Борисполь, Ивано-Франковск, Киев, Запорожье, Черновцы, Херсон) с целью производства изделий на уровне высших мировых достижений (класс чистоты 1-10, миллионы элементов на кристалле, до 70-80% выхода годных). Но сбыться этим планам помешала перестройка и распад СССР.» ((В. П. Деркач, «Кибернетика – любовь его», http://library.ntu-kpi.kiev.ua/html/arh_ntuu/glushkov/kibernetika-lubov.htm, из книги «Академик Глушков – пионер кибернетики», Киев, 2003 г.).

В последней цитате содержится кое что что чрезвычайно важное. Даже не кое – что, а много чего.

Во-первых, отчетливо видно, что в эти годы электронная (особенно полупроводниковая) отрасль в мире резко интернационализировалась, причем исключительно за счет союзника США Японии. Это значит, что скачком вырастает объем затрат на исследования и разработку, который эта отрасль может себе позволить. Даже не видя конкретных цифр, сразу ясно, что если до это Советскому Союзу было тяжело тягаться с лидером по затратам, то теперь будет еще тяжелее, если вообще возможно.

В каком – то смысле так было всегда, и c самого начала своего развития массовой электронной техники эта отрасль опиралась на международное разделение труда (А. А. Шокин. «Министр...»):

«...Но ни США, ни Великобритания решить все задачи по ускоренному оснащению армии и флота средствами радиоэлектронного вооружения, особенно радиолокационными, в одиночку не смогли. Потребовалось объединение огромных материальных и денежных ресурсов Соединенных Штатов с научными ресурсами Англии. В 1940 году при взаимном обмене в области радиолокации США получили уникальный английский магнетрон, а англичане – американский антенный переключатель, без которого они были вынуждены оснащать свои станции отдельными антеннами на передачу и прием».

На Западе, в отличие от СССР, это всегда понимали предельно ясно. И именно поэтому каждый раз искренне поражались нашим достижениям. Так было с атомной бомбой, со спутником, практически с любым узловым нашим достижением:

«...Хрущев в своей внешней политике опирался не только на демонстрацию мускулов, но и на рекламу успехов социалистической экономики и советского образа жизни в «мирном соревновании» с капиталистическим Западом. Одним из первых и самых ярких эпизодов в этой кампании стала Всемирная выставка в Брюсселе Expo-58... Во время демонстрации работы телевизионной студии к передающей камере КТ-27, представленной ВНИИ телевидения, подошел В.К. Зворыкин [для тех кто не знает – это сам Зворыкин, отец американского телевидения]. Он попросил открыть дверцу камеры и долго рассматривал трубку (ЛИ-201). Убедившись, что это советский, а не американский прибор, он не мог скрыть своего удивления и восхищения» (А. А. Шокин. «Министр...»).

Об я все время и долдоню - СССР все делал сам, там, где развитые страны этого не делают. Без учета этого все сравнения бессмысленны.

Электроника

(А. А. Шокин. «Министр невероятной промышленности СССР», М. Техносфера, 2007 г.):

«...Согласно «История радиационной лаборатории Массачусетского технологического института», выпущенной в 1946 году, США израсходовали на разработку и производство радиолокаторов средств больше, чем на атомную бомбу».

«...Хотя у нас и писали тогда ,что советская радиопромышленность развивается высокими темпами, но выпуск ею продукции возрос к 1955 году по отношению к уровню довоенного 1940 года только к 10,8 раза (у американцев только за время войны – в 12 раз). Количество выпускаемых советской радиопромышленностью электровакуумных приборов выросло с 1947 по 1954 годы примерно в 8 раз, а у американцев только за годы войны производство основных компонентов выросло в 20 – 30 раз. Умножьте цифры военных лет на итоги послевоенного развития (230% по отношению к 1947 году) [у американцев – П. Н.], и получится, что радиотехническая промышленность США выросла за тот же период [то есть, от уровня 1940 г. до 1955 г. – П. Н.] примерно в 25 – 30 раз при том, что и в точке отсчета она во много раз превосходила советскую».

«Электронная промышленность стран Европы, США, Японии, какой бы жесткой ни была конкуренция между фирмами, развивалась в условиях широко развитого обмена достижениями через международную торговлю лицензиями и патентами, докумениацией на технологиечкие процессы, новейшее технологическое, контрольно-измерительное и оптико-механическое оборудование, материалы и т.д.

Электронная промышленность нашей страны была полностью лишена такой возможности. США создали специальный международный комитет (КОКОМ), контролирующий все научно-технические и торгово-экономические отношения с СССР. КОКОМ разработал положение и огромный – в 250 страниц – свод правил, по которым СССР нельзя было продавать не только передовые технологии и изделия, принадлежащие к любой отрасли высокой технологии, и в первую очередь к микроэлектронике и вычислительной технике, но и технологическое и измерительное оборудование, материалы, прецензионное станочное оборудование и т.д.».

Почему стали копировать компьютеры IBM:

«...Государственный подход, проявленный министрами радио- и электронной промышленности в разработках компонентной базы для С-300 позволил решит еще одну, грандиозную [выделено мной – П. Н.] задачу общенационального уровня, назревшую (вернее, перезревшую) к середине 60-х годов. Речь шла о компьютеризации страны. Несмотря на все постановления правительства и понимание, каким образом нужно это делать... годовой выпуск ЭВМ всех типов (а их было два десятка) в СССР едва достигал тысячи штук, а в США он уже был массовым. В декабре 1967 года вышли два постановления ЦК КПСС и СМ СССР по вопросам разработки иосвоения серийного производства современных унифицированных ЭВМ. Речь шла о четырех моделях универсальных ЭВМ производительностью до 500 тыс. операций в секунду (система «Ряд»...)

Решение о разработке ЕС ЭВМ «Ряд» было принято непросто и учитывало не только технические, но и политические моменты. Инициатива шла из ГДР, где уже были начаты работы по IBM-360. Впоследствии к работам по системе «Ряд» были подключены другие страны СЭВ. Число моделей ЭВМ росло, в рамках СЭВ к ним разрабатывали и выпускали широкий набор переферийных устройств. При полной аппаратной и программной совместимости со своими прототипами отечественные аналоги не были их полными копиями.

...Число заказов на разработку ИС [интегральных схем] нарастало как снежный ком. На заявочную компанию [рынок J] 1971 года в один только НЦ поступило уже около 1000 предложений на разработку новых ИС. При этом заказы от предприятий, занимающихся созданием близкой по задачам аппаратуры, могли сильно отличаться, даже если они относились к одному министерству. ...Удовлетворить эти заявки при уровне проектирования и технологии тех лет можно было в лучшем случае на 20%.

Для выхода из тупиковой ситуации был творчески использован опыт взаимоотношений с заказчиками остальной продукции электронной промышленности. Именно творчески, ибо различие в подходах к построению параметрических рядов ИС из хотя бы сотни транзисторов на кристалле и каких-нибудь трансформаторов или приемно-усилительных ламп слишком велико.

Одним из первых успешных примеров работы по параметрическим рядам ИС, которые вбирали в себя как основные схемотехнические решения, присущие данному классу ИС, так и технологию их изготовления, стала как раз увязка номенклатуры приборов ТТЛ ИС для вычислительных комплексов ЕС и СМ ЭВМ с системой С-300. ...Благодаря этой работе удалось сдержать безудержный рост номенклатуры ИС, избежать «тирании количества», не дать ей утопить не очень еще окрепшую микроэлектронику и тем самым обеспечить выпуск современной аппаратуры на микросхемах».

«...Время жизненного цикла новых полупроводниковых изделий постоянно сокращалось: если в пятидесятые годы из всех внедренных транзисторов более половины устаревали через два года, то к концу семядисятых это время сократилось вдвое. Достигалось это крупными затратами на НИОКР. При среднем их уровне для всех фирм обрабатывающей промышленности США в 1977 году в 3,1% от стоимости продаж, для электронных компонентов он составил в целом 7%, а для полупроводниковых приборов и отдельно интегральных схем – соответсвенно 8,5 и 16,4%.

Эти проценты, соотнесенные со значительно более высоким объемом производства в США, вырастают в громадные суммы, но и они не всегда дают полную картину, поскольку фирмы стараются не учитывать в своей официальной статистике государственное финансирование НИОКР. А добавьте сюда затраты на техническое переоснащение производств, на строительство новых заводов и т.д.! Ведь темпы устаревания продукции обуславливали и короткий (от трех до пяти лет) жизненный цикл производящего ее оборудования.

Советской электронике средств в американских объемах дать не могли, а требования «догнать и перегнать», да еще увязанные по времени со сроками создания новых систем вооружения, оставались. Правила соревнования с ведущими странами определялись в первую очередь задачами создания современного вооружения, то есть были самыми жесткими, и неравенство условий в расчет не принималось. Это все равно, как в спортивной многодневной гонке требовалось бы превзойти противника, который раньше стартовал, был сильнее и лучше питался [выделено мной – П.Н].

И все же разрыв с США в области электроники, даже полупроводниковой, и в качественном, а главное – в количественном отошении [выделено мной – П.Н] сокращался, а по некоторым приборам, например, в СВЧ технике, уровень советских изделий сравнялся или стал превосходить лучшие зарубежные аналоги».

Обратите внимание, количественный паритет важнее!

«...Без преувеличения выдающимся успехом стало освоение производства цветных кинескопов. Цветной кинескоп относится к числу сложнейших изделий техники – цикл его изготовления включает в себя более 6000 технологических и контрольных операций. Для сравнения можно указать, что цикл изготовления автомобиля «Жигули» состоит из 1500 операций. На производство цветного кинескопа идут материалы свыше четырехсот наименований. Американские специалисты предсказывали предсказывали, что СССР не сможет наладить массовый выпуск цветных кинескопов раньше 2000 года. Называя этот срок, они исходили из собственной практики: Соединенные Штаты затратили на это четверть века.»

А как же Япония, Южная Корея? Шерлок Холмс

«...У нас срок работы по созданию и освоению цветных кинескопов был установлен в пять лет. Выполнение поручили старейшему и самому опятному заводу Московскому электроламповому заводу. После реконструкции 1965 года его производственные мощности увеличились более чем в два раза. Министерство [электронной промышленности] добилось исключения из его номенклатуры осветительных ламп накаливания, и завод получил новое, более точно отражавшее характер продукции название – Московский звод электровакуумных приборов (МЗЭВП)...

...На заводе было установлено 800 единиц технологического оборудования, спроектированных конструкторами объединения и выпущенных отечественными предприятиями. Впервые в мировой практике удалось совместить все многочисленные химические операции на одном конвейере...

Одна из составных частей цветного кинескопа – так называемая теневая маска. Чтобы сделать маску, утовлетворяющую требованиям по точностям, временной и температурной стабильности, нужно было прежде всего разработать специальную технологию проката металла. Представьте себе ленту толщиной с лезвие безопасной бритвы трехкилометровой длины, у которой допуск на толщину по всей длине должен составлять 10 микрон, то есть величину в 3 раза тоньше человеческого волоса. За это выдающееся достижение группа инженеров была удостоена Государственной премии СССР...» Еще раз пройтись по Японии – Корее...

«...Предсказания заокеанских специалистов были опровергнуты, и МЭЛЗ первым в стране освоил выпуск цветных кинескопов за пять лет»

Интегральные схемы

...совсем недавно, в 1976 году, американская пресса с удовлетворением отметила, что в аппаратуре на новейшем самолете МиГ-25, угнанном предателем в Японию, по-прежнему использованы радиолампы. Спецслужбы США были, конечно, лучше осведомлены о достижениях советской электроники, но, как им и полагается, помалкивали, поэтому для американских журналистов увиденное на выставке [речь о выставке лазерного технологического оборудования для производства ИС, проведенной МЭП (Министерство электронной промышленности) в Москве на ВДНХ в 1982 г – П. Н.] оказалось очень неожиданным и неприятным открытием. Теперь, констатируя факты и давая довольно лестные отзывы, приходилось придумывать оправдания:

«...Специалисты США считают, что СССР, сэкономил около 100 млрд долларов на научно-исследовтельские работы по современным интегральным схемам благодаря такому использованию образцов ИС из США. Это помогло сократить отставание от США до 3 лет, а когда-то американцы шли с опережением в 10 лет» (Defence Electronics, 1981, v. 13, № 7, р. 34-46).

«...Каковы бы ни были результаты проведенных исследований советских интегральных схем, они подтверждают мнение о необходимости ограничения передачи американской электронной технологии Советскому Союзу. Приобретение Советским Союзом этой технологии и лучшего современного технологического оборудования наряду с накопленным опытом по созданию схем привело к тому, что в области перспективной электронной техники разрыв между западными странами и Советским Союзом сократился с 8-10 лет (в 70-е годы) до, вероятно, двух лет» (Defence Electronics, 1982, v.14, № 11, р. 46-48).

«...Запад беспокоит способность СССР идти в ногу с современным уровнем развития интегральных схем. СССР создал целый ряд институтов и заводов, специализирующихся в военной электронике в Зеленограде, городе под Москвой, настолько секретном, что там запрещается пребывание иностранцев, а русским нужно специальное разрешение. Здесь новейшие схемы, заимствованные с Запада, тщательно исследуются, копируются и воспроизводятся. Даже если они не копируются, то дают возможность русским ученым взглянуть на «ноу - хау» разработок Запада» (Dun’s Business Month, September 1983).

«...Советская микроэлектронная промышленность способна производить 64К динамические ОЗУ, судя по экспонатам, представленным на ВДНХ. В недавних заявлениях Пентагона указывается, что Советский Союз приобрел, по крайней мере, достаточно технологического опыта, чтобы изготавливать микропроцессоры типа 8080 и кристаллы 16К ОЗУ.

Мовсковские экспонаты демонстрируют, что советские инженеры достаточно компетентны, чтобы освоить любую из основных технологий изготовления ИС: И2Л, ЭСЛ, n-МОП, р-МОП, но нигде не упоминается, находятся ли эти изделия в массовом производстве» (Electronics Weekly, 1984)».

«...Многие в правительстве, а тем более в ЦК считали, что затраты в таких размерах на электронную промыщленность нецелесообразны, а запросы МЭП «явно завышены», так что: «Надо не ходить с просьбами, а лучше работать». ...Деньги предпочитали в буквальном смысле слова закапывать в землю: на мелиорацию земель, эффективность которой была довольно сомнительной, в 1976 – 1980 годах было выделено 38,6 млрд рублей. А главное, приближалась Олимпиада-80, нужно было строить олимпийские объекты, что особенно волновало руководство Москвы. Зеленоград мог и подождать».

«...Превратить развитие советской электроники в важнейшую национальную программу А.И., к сожалению, так и не удалось. Но прошедшей в июне 1975 года отраслевой конференции министр в своем докладе вынужден был сказать, что планируемый министерству рост объема производства в 2,2 раза в грядущей пятилетке должен быть достигнут без увеличения ассигнований по сравнению с предыдущей. Путь был один – повышение производительности и эффективности труда».

«...В апреле 1978 года – новое отраслевое совещание. Его основной лозунг все тот же: «Денег на развитие отрасли нет – есть только внутренние резервы». На этом совещании А. И. говорит о том, что для удовлетоворения потребности страны уже в 1979 году надо выпускать 600 – 650 миллионов интегральных микросхем, а к 1985 году потребуется 2,0 – 2,5 миллиарда. Для этого за два года достичь уровня США по производительности труда, то есть повысить ее в 2 раза, долю интегральных схем в общем объеме выпуска ИЭТ нужно увеличить в несколько раз.

Сопоставление сухих цифр капиталовложений с достигнутыми результатами дает полное основание назвать выстроенную А. И. систему электронной промышленности сверхэффективной».

«Сближение технических уровней советской и американской электроники на рубежи 1970 – 1980-х годов позволяло рассчитывать, что при соответствующей поддержке остававшийся разрыв мог быть быстро сведен на нет. Но этого, к сожалению, так и не произошло, хотя в развитие достигнутых успехов и исходя из прогноза по дальнейшему развитию микроэлектроники к концу 1977 года министерством были подготовлены предложения о мерах по обеспечению разработки и производства в стране сверхбольших интегральных схем. В них были намечены рубежи по разработке и производству новых поколений СБИС, материалов, оборудования, систем автоматизированного проектирования (САПР) как в Минэлектронпроме, так и в других министерствах, ответсвенных за создание различных материалов (Минхимпром, Минцветмет, Минчермет и др.). Но в полной мере все это понимал, пожалуй, только Устинов, и он поддерживал в силу своих возможностей запросы электронщиков. С его помощью удалось выпустить соответсвующее постановление правительства и начать строительство в Калуге комплекса предприятий по электронным материалам, но и этот проект помешала реализовать горбачевская «перестройка»».

«В результате время было упущено. А. И. С его опытом и умением убеждать оппонентов ничего поделать не смог, и чем дальше – тем было хуже. К 1988 году объем капитальных вложений в электронную промышленность США превосходил советские показатели примерно в 4 раза, японский же уровень был выше в 6 раз выше, а по полупроводниковой подотрасли почти в 8. Это еще можно понять (но не оправдать), так как и выпуск советской промышленности был примерно во столько же раз меньше. А вот на научно – исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), которые в СССР шли по той же номенклатуре изделий, для соответствия современным достижениям скупиться было нельзя. Однако на самом деле финансирование отраслевой науки МЭП (включая затраты на НИОКР по оборудованию и материалам) было в 7 – 8 раз меньше. Соответственно, и наукоемкость (отношение затрат на НИОКР к стоимости товарной продукции) была в ниже в 1,5 – 2 раза, чем в США».

А. Шокин, сын министра, считает, что в 80-х власти не отдевали себе отчет в важности существенной модернизации отрасли и финансировании новых разработок. Однако, есть и другие источники, которые дают несколько другую картину:

«...В 1981 г. по постановлению директивных органов была создана прогнозная комиссия под руководством В. М. Глушкова, в которую вошли руководители предприятий и крупнейшие специалисты по микроэлектронике в СССР. Ее целью было исследование тенденций развития микроэлектроники на период 1980-1990 гг. и далее. Результаты опубликованы в специальном сборнике, распространены среди руководителей союзных республик, отраслей промышленности, академий, рассматривались и получили высокую оценку в Президиуме АН СССР. В разосланных документах, наряду с выявленными возможными параметрами изделий и технологических процессов, которые могут быть достигнуты в прогнозируемый период времени, обращалось внимание на то, что появление субмикронных сверхбольших интегральных схем создало условия, когда микроэлектроника и вычислительная техника образуют единое целое, что на технологию этих изделий следует обратить особое внимание. Подчеркивалось, что эти два научно-технических направления, объединяясь, приобретают определяющее значение для развития научно-технического прогресса, они превратились в решающий фактор развития производительных сил и их достижения будут определять уровень всего промышленного и оборонного потенциала страны, а, стало быть, и жизни народа.

Видимо, выводы специалистов были учтены высшей властью. В последнем из ее решений (1986 г.) об ускоренном развитии электронной промышленности предусмотрено строительство в Союзе около сотни новых объектов и в том числе на Украине еще 14 предприятий (Борисполь, Ивано-Франковск, Киев, Запорожье, Черновцы, Херсон) с целью производства изделий на уровне высших мировых достижений (класс чистоты 1-10, миллионы элементов на кристалле, до 70-80% выхода годных). Но сбыться этим планам помешала перестройка и распад СССР.» ((В. П. Деркач, «Кибернетика – любовь его», http://library.ntu-kpi.kiev.ua/html/arh_ntuu/glushkov/kibernetika-lubov.htm, из книги «Академик Глушков – пионер кибернетики», Киев, 2003 г.).

В последней цитате содержится кое что что чрезвычайно важное. Даже не кое – что, а много чего.

Во-первых, отчетливо видно, что в эти годы электронная (особенно полупроводниковая) отрасль в мире резко интернационализировалась, причем исключительно за счет союзника США Японии. Это значит, что скачком вырастает объем затрат на исследования и разработку, который эта отрасль может себе позволить. Даже не видя конкретных цифр, сразу ясно, что если до это Советскому Союзу было тяжело тягаться с лидером по затратам, то теперь будет еще тяжелее, если вообще возможно.

В каком – то смысле так было всегда, и c самого начала своего развития массовой электронной техники эта отрасль опиралась на международное разделение труда (А. А. Шокин. «Министр...»):

«...Но ни США, ни Великобритания решить все задачи по ускоренному оснащению армии и флота средствами радиоэлектронного вооружения, особенно радиолокационными, в одиночку не смогли. Потребовалось объединение огромных материальных и денежных ресурсов Соединенных Штатов с научными ресурсами Англии. В 1940 году при взаимном обмене в области радиолокации США получили уникальный английский магнетрон, а англичане – американский антенный переключатель, без которого они были вынуждены оснащать свои станции отдельными антеннами на передачу и прием».

На Западе, в отличие от СССР, это всегда понимали предельно ясно. И именно поэтому каждый раз искренне поражались нашим достижениям. Так было с атомной бомбой, со спутником, практически с любым узловым нашим достижением:

«...Хрущев в своей внешней политике опирался не только на демонстрацию мускулов, но и на рекламу успехов социалистической экономики и советского образа жизни в «мирном соревновании» с капиталистическим Западом. Одним из первых и самых ярких эпизодов в этой кампании стала Всемирная выставка в Брюсселе Expo-58... Во время демонстрации работы телевизионной студии к передающей камере КТ-27, представленной ВНИИ телевидения, подошел В.К. Зворыкин [для тех кто не знает – это сам Зворыкин, отец американского телевидения]. Он попросил открыть дверцу камеры и долго рассматривал трубку (ЛИ-201). Убедившись, что это советский, а не американский прибор, он не мог скрыть своего удивления и восхищения» (А. А. Шокин. «Министр...»).

Ссылки по теме:

- Оригинальные постройки советской архитектуры

- Как отмечали Первомай в Советском союзе наши предки

- Рынки Советского Союза: было всё, и даже больше!

- Чего нельзя было делать в СССР

- Как жила советская молодёжь в 1960-х. Снимал американский фотограф Билл Эппридж

ИМЕННО!!! США закупают у Англии самолёты для флота - самим делать ДОРОГО!!

США закупают у джапов станки ибо САМИМ разрабатывать и делать - дорого.

ВСЯ объединённая Европа и США не МОГУТ сделать нормальный танк и автомат потому что ДОРОГО!!

США ДО СИХ ПОР не может разработать движки аналогичные РД-180-250 СУКА ИМ ДОРОГО!!!!

А СССР всё делал сам. От неказистых авто и тракторов до космических кораблей.. САМ!!! И другим помогал..

А технологию его РАЗРАБОТКИ так и НЕ ПОНЯЛИ!!! По секрету - это языки описания аппаратуры (типа Верилога или HDML) и СИНТЕЗАТОРЫ с языка в электрическую схему! Их и сейчас НЕТ!

Говорят когда специалистам в Intel показали гору "синек" со схемой их 88-го процессора - они окуели!!! Поскольку сами схему НЕ ВИДЕЛИ никогда!

А наши даже этого НЕ ОСОЗНАВАЛИ!!!

Сейчас тоже можно каждый день слышать в СМИ, как наши все изобретают, делают, выпускают, а где оно? Вот так же и раньше было. На словах хорошо и красиво, а на деле маде ин чина

А вот по поводу хороший военной электроники это миф эщё тот! Набор кабелей ракетных перед пуском прозванивался и пропаивался. И всё равно сбоили - мама не горюй. Данные с гирокомпаса расчитывались вручную по таблице и вносились оператором. А надёжность достигалась много - много кратным запасом .. Блок ввода данных весил килограмм 200, и потреблял как трамвай. Дизельгенератор запускался для него. А аналог с которого скопирован - 5 или 6 кг и работал на аккумуляторе. А стоимость ! Контакты - серебро, платина и т п , человекозатраты.. выпускали калькулятор по цене суперкомпьютера . Это я к чему: Всего должно быть в меру, особенно подобного квасного патриотизма.

Сам военный инженер-электронщик, если что.

Факты, пожалуйста, иначе все это - просто вброс. Да так, собственно, и есть. Особенно в сочетании с выражениями типа "квасной патриотизм".

То-же самое было и с другой техникой. Надежно работала только старая ламповая техника типа радиолы Ригонда, 312 рекорда и тп. Меняй лампы да чисть контакты в птк ;)

В новом магнитофоне Яуза-221 через 3 месяца счетчик ленты стал показывать странные фигурки вместо цифр, сдохли микросхемы, выходные дешифраторы, управляющие ивл индикатором. Достать их просто было невозможно. Еле-еле удалось найти целый блок индикации и довольно недешево по тем временам.

В веговской двух кассетной деке дохли чипы в управлении лпм 145-й серии, дохли регулярно, и тоже куй достанешь, паяли вместо них отдельные блочки на дискрете.

Разброс параметров и качество компонентов - тоже лютый ппц, в телеике упимцт сдох звуковой оконечник на 174ун7, купил новую микросхему, так пришлось номиналы её обвески подбирать новые, чтобы она нормально работала, и усилитель не хрипел и нормально джобал. А это тот-же самый чип, не аналог....

И таких примеров ещё могу докуя привести....

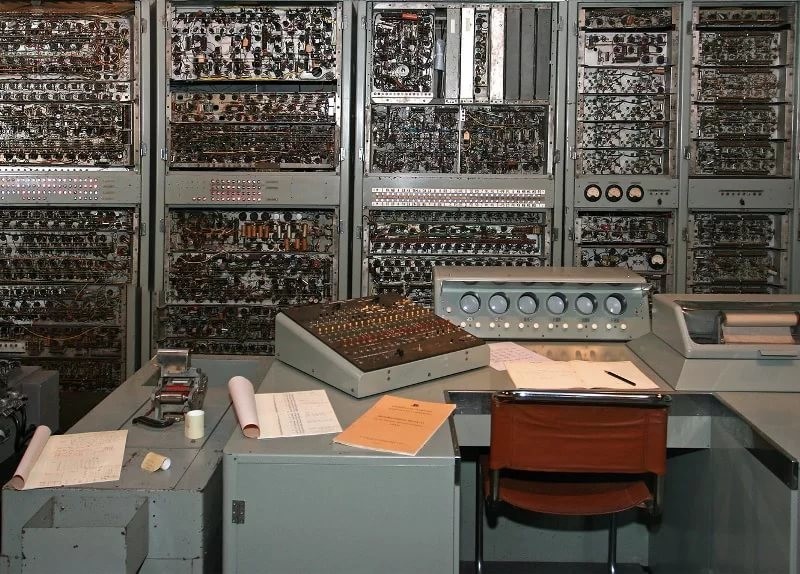

Но мне кроме бытовухи довелось и с оборонной электроникой повозиться. Секрет ее надежности - ее много и она дается бесплатно для эксплуатирующей организации. Например военная радирелейка с мультиплексором, по нашему ИКМ-ка. Их привозили вагонами, и из этого вагона можно собрать пару-тройку надежных рабочих комплектов. Которые уже ни чем не убиваются. А остальное на свалку. Точнее в болоте топили. Сдать на завод - целая проблема, куча бюрократии. И радиостанции, локаторы, то же самое. Аналогично и советские компы собирали в Новосибирском институте в 80-е. Вагоны плат и блоков. Собрали стойку - не работает. Меняют блоки пока не заработает. Заработало на 5 мин и сдохло. Опять. И так пока не получиться. Зато если проработало три дня - будет работать вечно.

Но это ещё ничего, вот следующая серия была без ламп с тиристорной разверткой УПИМЦТ, вот это полный ппц по надежности..... Тиристоры 221-е летели только в путь, а разброс характеристик был у них просто адовый....

Сейчас снова появилась возможность включится в технологическую гонку. Оборудование вполне доступно. Деньги есть. Вопрос в мозгах. Очень многие вместо того, чтобы учится, развиваться, и что-то делать - тупо ноют в сети. Ненавижу нытиков! Это паразиты и абсолютно бесполезные особи.

================================

Только сейчас появилась эта возможность? А раньше почему не было? И чем вы занимались раньше - тупо ныли? И откуда у вас столько ненависти? Что, жизнь не удалась?

А бытовуха год-два и устарела. Нужно постоянное развитие, конкуренция внутри страны, а в СССР ее не было, поэтому и все было так себе, все равно купят, лучше же нет. А контрабандисты своими делами сильно не способствовали конкуренции. Да и ценник на контрабандную Айву или Шарп были совсем не советскими. Только для богатых советских людей.

А Китай - если не будет Кремниевой долины, то и китайской электроники не будет. Разберите любой китайский девайс, ту же персоналку или ноутбук Леново - процессор и основные чипы Интел или АМД. А в магнитолах японские TDA-шки. Хоть и сделаны на территории Китая, но разработка-то не их.

Что касаемо Китая ... это да, своровали они много... да и КНДР со своими огромными запасами кремния германия им помогают расти... Китай уже вышел из купели Интела или амд ... у них уже есть свои неплохие смартфоно-планшетные камни

и даже проц серьезный вроде... Я сам лично все от транзисторов до чипов беру на али... бывает очень сильно страдают ттх деталей... но на то они и китайцы:) ценой заманивают

---

Я уж подумал, что пропустил чего, оказывается нет. Говор такой.

Что я думаю про электронику времен Союза? У моей бабушки был ч/б телевизор. Он благополучно пережил и перестройку, и долгие годы нэзалэжности, и неоднократное падение с высоты тумбы. Собственно, как бабушки не стало, отправился на свалку, так и не сломавшись. От холодильника той эпохи мама тоже долго избавиться не могла. Вроде и устаревший, разморозка в ручную, а не ломается гад!

Ни разу не ремонтировался и проработал до того что просто метал прогнил. И то, потому что стена прогнила сзади холодильника))

Электроника в СССР была ГОВНОМ с большой буквы. Возможно, где-то в 50-60х мы еще конкурировали с теми же США на равных или даже слегка превосходили (те времена я не застал, увы), но уже в 70е годы гонку проиграли от слова "совсем".

Возможно, на бумаге или в единичных инженерных экземплярах и были достойные работы, в военке было все более-менее неплохо, но в народные массы в основном шло низкопробное говно или такие же низкопробные копии американских-японских-ит[мат]елий.