Сегодня мы не представляем жизнь без холодильника, стиральной машины или телевизора. А ведь всего 70-80 лет назад эти вещи были настоящей роскошью. Многие советские семьи годами копили на холодильник или телевизор, а некоторые приборы стоили больше месячной зарплаты.

Давайте посмотрим, какая техника появлялась в советских домах, когда ее начали выпускать и главное – сколько она стоила для обычного человека.

Громкоговоритель

Производство громкоговорителей началось в середине 1920-х годов. Заводы в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Харькове одновременно запустили выпуск этих устройств. Среди производителей был и уфимский завод «Промсвязь».

Внешне громкоговоритель представлял собой круглую черную «тарелку» довольно внушительного размера – 36 сантиметров в диаметре. Глубина конуса составляла 8 сантиметров. Устройство можно было как повесить на стену, так и поставить на стол, используя специальную круглую подставку. Самой популярной моделью стал громкоговоритель под названием «Рекорд».

Его производили многие советские заводы с 1925 по 1952 год. За это время появилось столько разных модификаций и улучшений, что сейчас уже невозможно точно подсчитать все варианты. Четкая хронология выпуска всех версий потерялась в архивах.

По конструкции прибор был довольно простым: он состоял из диффузора и держателей с электромагнитным механизмом, на которых размещался регулятор громкости. Диффузор был главной видимой частью всей конструкции – собственно та самая «тарелка», которую все запомнили. Чаще всего диффузоры делали конической формы, хотя иногда встречались и овальные. Материалом служила бумага или фибра. Правда, у первых моделей была проблема – диффузоры получались не очень прочными и часто трескались при использовании.

Для огромного количества советских граждан, особенно малограмотных людей, «черная тарелка» стала единственным источником информации о событиях в стране и мире. Особенной популярностью пользовались трудовые сводки 1930-1940-х годов – дикторы зачитывали их бодрым и воодушевленным тоном, рассказывая о достижениях на заводах и в колхозах.

Именно через громкоговорители «Рекорд» советские люди узнали о начале Великой Отечественной войны в 1941 году. Во время войны власти приказали всем владельцам сдать все частные вещательные приборы в отделения связи. Они опасались, что через них могут распространяться вражеская пропаганда. Но после победы в 1945 году устройства вернули.

Что касается цены, то здесь интересна динамика. В начале производства громкоговоритель стоил 29 рублей. Но по мере того, как производство расширялось и технология отлаживалась, цена постепенно снижалась. В итоге устройство подешевело до 7 рублей, что сделало его действительно доступным для массового покупателя.

Радиоприемник

История началась в 1924 году, когда в СССР приняли специальное постановление «О частных приемных радиостанциях». Этот документ официально разрешил обычным гражданам иметь дома и пользоваться радиоприемниками. До этого такая техника была доступна только организациям и специальным службам.

Первые ламповые радиоприемники появились в тридцатые годы. А в 1940-х разработали «Рекорд» и «Москвич». Но эти первые приборы получились слишком сложными в использовании и очень дорогими. Для обычной советской семьи они были недоступны. Приемники того времени были громоздкими, требовали специальных знаний для настройки, и позволить себе такую покупку могли только очень обеспеченные люди.

Ситуация изменилась в середине сороковых годов. Власти поставили перед инженерами конкретную задачу – разработать по-настоящему «народный» радиоприемник, простой и доступный по цене. Результатом стала модель «Москвич-В». Это был прорыв – простой в использовании, надежный и относительно недорогой прибор.

Производство нового приемника развернулось быстро. В 1949 году заводы выпустили более 70 тысяч новых приемников. Уже на следующий год, в 1950-м, цифра выросла до 240 тысяч штук. Это были впечатляющие темпы роста.

Чтобы обеспечить такие объемы, производство наладили сразу на многих предприятиях по всей стране. Приемники делали на нескольких заводах в Москве, а также в Новосибирске, Свердловске, Воронеже, в городе Александрове и в Сарапуле, что в Удмуртии. С 1949 по 1957 год в общей сложности произвели более 2 миллионов радиоприемников

Важным моментом стал 1952 год. Именно тогда радиоприемник можно было купить свободно, без очереди. Для советского времени это была большая редкость – обычно за дефицитными товарами приходилось стоять в очередях или доставать по знакомству. А тут – пришел в магазин и купил.

Что касается цены, то в зависимости от места покупки радиоприемник стоил от 180 до 212 рублей. Средняя зарплата в СССР в то время составляла около 700 рублей. Получается, что на приемник нужно было потратить примерно четверть или треть месячного заработка. Это было вполне подъемно для многих семей – если немного поднакопить за пару месяцев, покупка становилась реальной. Не такая уж большая роскошь, особенно по сравнению с другой техникой, которая появится позже.

Телевизор

Телевизор в СССР прошел долгий путь от диковинки, доступной единицам, до обычного предмета в большинстве квартир.

Самый первый советский телевизор Б-2 появился в Ленинграде в 1932 году. Устройство было механическим и представляло собой настоящее чудо техники для того времени.

Телевизор Б-2 выглядел совсем не так, как мы привыкли. Экран был крошечным – всего 3 на 4 сантиметра, меньше спичечного коробка. Причем телевизор не работал сам по себе – его нужно было подключать к радиоприемнику.

Сколько точно стоил Б-2 в первые годы производства, сейчас сказать трудно – данные расходятся. Но одно известно точно: обычный советский гражданин позволить себе такую покупку не мог.

Регулярное телевизионное вещание в СССР началось только в 1938 году. Но даже после его запуска телевизоры оставались редкостью. Во-первых, они были дороги. Во-вторых, сигнал принимался только в крупных городах. В-третьих, передач было мало, и шли они всего несколько часов в день.

Настоящий прорыв случился после войны, в 1949 году. Тогда запустили серийное производство модели КВН-49. Название состояло из первых букв фамилий создателей – ленинградских инженеров Кенигсона, Варшавского и Николаевского. Именно с КВН-49 началась эра массового телевидения в СССР.

КВН-49 был черно-белым телевизором с небольшим экраном – диагональ всего 18 сантиметров. Чтобы увеличить изображение, перед экраном устанавливали специальную линзу. Официально ее полагалось заполнять глицерином, но многие использовали обычную воду, лучше дистиллированную.

Поначалу КВН-49 нередко барахлил, в основном из-за плохой заводской пайки. В народе даже появилась шутливая расшифровка названия – «Купил-Включил-Не работает». Но после того, как вызванный из ателье мастер несколько раз приходил и доводил телевизор до ума, аппарат служил долгие годы. Правда, иногда он начинал гудеть или изображение двоилось – тогда хозяин привычным движением несильно хлопал телевизор по полированному боку, и все налаживалось.

КВН-49 производили больше десяти лет, и за это время выпустили около 2 миллионов аппаратов. Позже в честь этого легендарного телевизора даже назовут молодежную телеигру, расшифровав аббревиатуру как «Клуб Веселых и Находчивых».

Цена первых моделей КВН-49 была около 1270 рублей. К маю 1956 года стоимость упала до 900 рублей, а средняя зарплата в стране была 600-800 рублей. Для большинства семей это были очень серьезные деньги. Копить на телевизор приходилось несколько месяцев, а то и больше.

Конечно, выпускались и другие модели телевизоров. В целом производство в стране росло очень быстро. С появлением унифицированных черно‑белых телевизоров их стоимость начала заметно снижаться, поскольку массовое серийное производство и унификация деталей удешевили технику и сделали ее доступнее для большинства семей.

В 1967 году в СССР начался выпуск первых серийных цветных телевизоров «Рубин-401» (Московский телевизионный завод «Рубин»), «Радуга-4» и «Радуга-5» (завод имени Козицкого).

Одним из самых популярных цветных телевизоров был «Рубин-714». За 1976—1985 год было изготовлено 1 миллион 443 тысячи. Стоил такой аппарат 680-715 рублей.

Несмотря на высокую цену, телевизоры распространялись быстро. Люди понимали, что это не просто развлечение, а окно в большой мир. К 1970 году телевизор стоял уже в 61% городских семей. Это значит, что больше половины городских жителей имели дома «голубой экран».

Телевизор изменил быт и привычки людей. Раньше вечера проводили за чтением, беседами, радио. Теперь семьи собирались у телевизора.

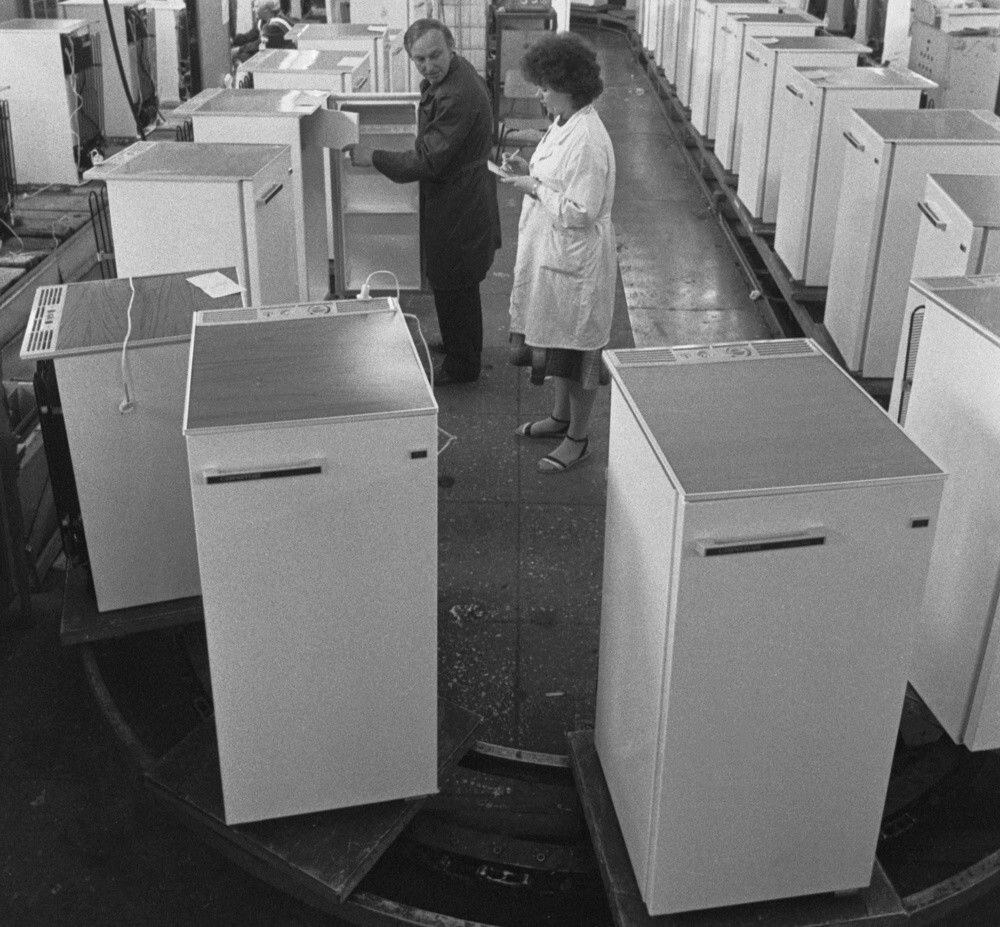

Холодильник

Холодильник сегодня кажется абсолютно необходимой вещью, без которой невозможно представить кухню. Но в СССР путь этого прибора в каждый дом был долгим и непростым.

Долгие годы в России никто всерьёз не задумывался о домашних холодильниках. Зачем покупать дорогой прибор, если большую часть года холод есть бесплатно? Зимой продукты хранили на балконах или за окном, летом – в погребах и подвалах. Система работала веками.

Первые разговоры о создании домашнего холодильника начались в тридцатые годы. В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в командировку в Америку. Там он увидел, что холодильники производили огромными партиями, сотни тысяч в год, и стояли они почти в каждом доме как обычная вещь. Вернувшись, Микоян попытался убедить руководство развернуть массовое производство у нас, но получил отказ – все крупные заводы были заняты оборонными заказами.

Тем не менее, попытки создать советский холодильник предпринимались. Ещё в 1935 году, незадолго до поездки Микояна, Харьковский тракторный завод начал собственные разработки. Работы шли медленно и сложно. Только к 1939 году удалось запустить опытное производство модели ХТЗ-120. Конструкция получилась экспериментальной и довольно капризной. В 1940 году сделали около трех с половиной тысяч штук, но это были скорее пробы, чем настоящее массовое производство. А в 1941 году началась война, и все работы остановились.

Серьезно к вопросу вернулись только после войны. В 1949 году вышло специальное постановление правительства об организации массового производства компрессионных бытовых холодильников. Это был важный документ, который дал старт целой индустрии.

Результаты не заставили себя ждать. Уже через два года, в 1951 году, в продажу поступили первые 300 холодильников с названием «ЗИС-Москва». Цифра смешная по современным меркам, но для того времени это был настоящий прорыв. Производство наладили сразу на нескольких заводах – в Москве, Саратове и Муроме. К 1956 году выпустили уже около 600 тысяч таких холодильников.

Другой популярной моделью первых лет стал холодильник «Саратов». Он появился в начале пятидесятых годов и быстро завоевал признание. За десять лет произвели около миллиона штук. Это был простой, надежный и относительно доступный прибор.

Интересно проследить, как менялась цена на «Саратов» в связи с денежной реформой 1961 года. До реформы холодильник стоил около 1500 рублей при средней зарплате по стране 600-800 рублей. То есть нужно было отдать примерно две месячные зарплаты. После реформы, холодильник стал стоить около 150 рублей при средней зарплате 80-100 рублей. Соотношение осталось примерно таким же – полторы-две зарплаты.

Но даже при активном росте производства холодильники оставались редкостью. Вот поразительная цифра: к 1962 году холодильник был меньше чем у 5% семей в стране! Всего у пяти процентов! Это при том, что выпускали их уже много лет. Проблема была не только в цене, но и в дефиците – холодильники быстро разбирали, за ними стояли очереди, их доставали по знакомству.

Ситуация начала меняться во второй половине шестидесятых годов. Власти поняли, что нужно резко увеличивать производство бытовой техники. Число заводов, выпускающих холодильники, стало расти. В 1967 году их было уже 29, причем 20 из них делали компрессионные холодильники – самые надежные и эффективные.

К семидесятым годам на рынке появились новые популярные модели. Самыми массовыми марками стали «ЗИЛ-Москва» (обновленная версия старого «ЗИС-Москва») и «Минск». Стоили они около 330-370 рублей. Спросом пользовалась и «Бирюса».

К тому времени холодильник был уже у 34% всех семей в стране, а среди городских семей этот показатель достигал 43%. То есть почти у половины горожан на кухне стоял холодильник. Это был огромный прогресс по сравнению с 5% в начале шестидесятых.

Появление холодильника в доме меняло весь уклад жизни. Раньше продукты хранили в погребах, подвалах, зимой – на балконах или за окном в специальных ящиках. Летом приходилось покупать еду каждый день, потому что она быстро портилась. Холодильник решил эту проблему.

Времена уже давно изменились, и большинство легендарных советских марок ушли в прошлое вместе с самим СССР. Но некоторые сумели пережить все перемены и продолжают работать до сих пор. Например, «Бирюса» или «Атлант» (раньше назывался «Минск»). Конечно, сегодня это совсем другие предприятия, но они предлагают широкий выбор современных моделей. Например:

- Холодильник Атлант XM 4623-109 ND [2, No Frost]

- Холодильник Атлант XM 4625-101 [2, капельное]

- Холодильник Атлант XM 4621-181 [2, No Frost]

- Холодильник Атлант XM 4624-101 [2, No Frost]

- Холодильник Атлант XM 4307-000 [2, капельное]

- Холодильник Бирюса SBS 460 I [2, No Frost]

- Холодильник Бирюса W553 [2, капельное]

- Холодильник Бирюса W418 [2, No Frost]

- Холодильник Бирюса CD 466 BG [3, No Frost]

- Холодильник Бирюса CD 496 TWG [2, No Frost]

Стиральная машина

Стиральная машина стала одним из самых желанных приобретений для советских хозяек. Стирка вручную была тяжелым и изнурительным трудом, особенно для больших семей, поэтому появление машины, которая могла хотя бы частично облегчить этот процесс, воспринималось как настоящее спасение.

Первые стиральные машины в СССР начали привозить из Америки еще в двадцатые годы. Это были единичные экземпляры, диковинки, доступные только очень богатым людям или для использования в специальных учреждениях. Собственное массовое производство началось намного позже – в 1950 году на Рижском электромашиностроительном заводе.

Первые советские стиральные машины назывались «ЭАЯ-2» и «ЭАЯ-3». Они появились в магазинах в начале пятидесятых годов. Это были очень простые конструкции, но для своего времени – настоящий прорыв. Машина представляла собой один бак с активатором – вращающимся диском на дне, который создавал движение воды и стирал белье.

Возможности у этих машин были скромные. Вода не подогревалась автоматически – ее нужно было заливать уже горячей из чайника или кастрюль. Моющее средство засыпали вручную, длительность стирки тоже контролировали сами. После стирки воду сливали через шланг. Отжим производился на ручных вальцах, которые устанавливались над баком – белье пропускали между двумя валиками, которые выдавливали воду. Постирать можно было до 2,5 килограммов сухого белья за раз.

Интересная деталь: государство дотировало производство стиральных машин. Себестоимость одной рижской машины составляла около 1500 рублей, а продавали ее населению за 600 рублей. Разницу покрывало государство. Но даже такая льготная цена была серьезной. Позволить себе стиральную машину могла только достаточно обеспеченная семья.

Несмотря на высокую цену, машины пользовались огромным спросом. Вскоре на том же Рижском заводе начали выпускать более совершенную модель – стиральную машину второго поколения «Рига-54».

Производство росло стремительно. В 1960 году объем выпуска стиральных машин составил почти 900 тысяч штук. А уже через пять лет, в 1965 году, производство выросло до 3,4 миллиона штук в год. Рост почти в четыре раза всего за пять лет!

Десятилетием позже, в начале шестидесятых, в СССР появились полуавтоматические стиральные машины. Это был настоящий шаг вперед. Они имели двухбаковую конструкцию: основной бак с активатором для стирки и полоскания и отдельный бак с центрифугой для отжима белья. Теперь не нужно было мучиться с ручными вальцами – центрифуга отжимала белье быстро и эффективно. Длительность операций можно было задавать с помощью реле времени. Цена таких машин варьировалась от 60 до 82 рублей после денежной реформы.

В начале семидесятых годов появились барабанные стиральные машины типа «Эврика». В них все операции выполнялись уже в одном барабане, что было еще удобнее. Стоила такая машина от 92 рублей при средней зарплате около 100 рублей.

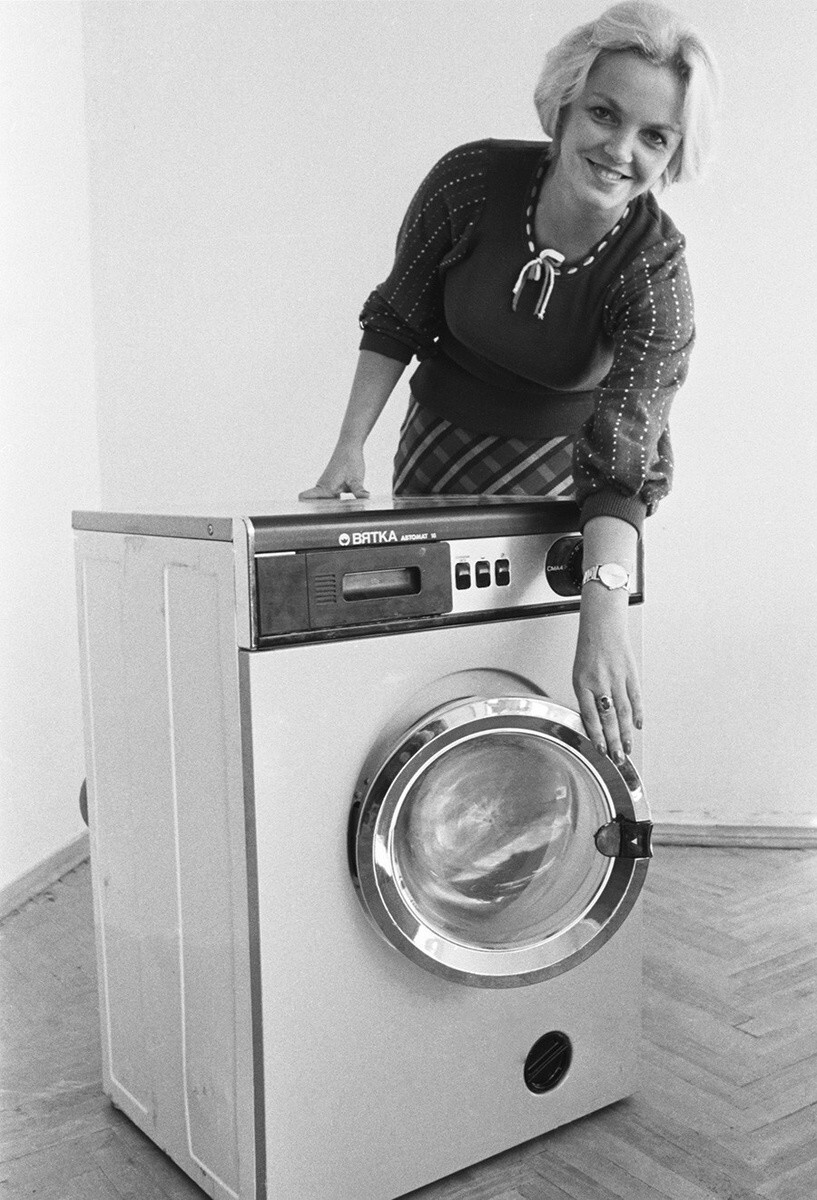

Настоящая революция произошла в 1975 году, когда в СССР появилась первая автоматическая стиральная машина «Волга-10». Это была машина, которая сама нагревала воду, сама стирала, полоскала и отжимала – нужно только загрузить белье, засыпать порошок и нажать кнопку. Средняя цена автоматических машин в тот период составляла около 88 рублей.

Но по-настоящему массовой автоматической машиной стала «Вятка-автомат», которую начали производить в 1981 году. Ее делали по лицензии итальянской фирмы Merloni (сейчас это известный бренд Indesit). «Вятка-автомат» выпускалась до 1990 года и стала мечтой многих советских семей. Правда, стоила она 495 рублей, что составляло две-три среднемесячные зарплаты специалиста. Это были серьезные деньги, но многие копили на такую покупку – ведь автоматическая машина действительно освобождала от всех забот со стиркой.

Результаты роста производства были впечатляющими. Уже к 1970 году стиральная машина была в 64% городских семей СССР. Это один из самых высоких показателей среди всей бытовой техники того времени.

Покупка стиральной машины кардинально меняла жизнь хозяйки. Раньше стирка занимала целый день, а то и два. Нужно было нагреть воду, налить в таз или корыто, намылить белье, тереть его руками или на стиральной доске, полоскать в нескольких водах, отжимать. Руки после такой стирки болели, кожа трескалась от горячей воды и порошка. С машиной все упрощалось, даже с самой простой. А с появлением автоматических машин стирка и вовсе перестала быть тяжелой работой.

Кстати, история легендарной «Вятки-Автомат» имеет интересное продолжение. Завод в Кирове, который в советское время назывался «Электробытприбор» и выпускал те самые стиральные машины, продолжает работать и сегодня. Правда, теперь он называется «Веста» и с середины 2000-х принадлежит итальянской компании Candy. С 2019 года предприятие входит в состав китайского концерна Haier. Сейчас на этом заводе производятся современные стиральные и стирально-сушильные машины Candy. Например:

- Стиральная машина Candy CSO4 276TWMB [7 кг, фронтальная]

- Стиральная машина Candy CSO4 107TB1/2 [7 кг, фронтальная]

- Стиральная машина Candy CSH41273DW/2 [7 кг, фронтальная]

- Стиральная машина Candy CSO34 106T1/2 [6 кг, фронтальная]

- Стиральная машина Candy CSOW4 1364T/2-07 [6 кг, фронтальная]

- Стиральная машина Candy Aquamatic AQUE 1043D [4 кг, фронтальная]

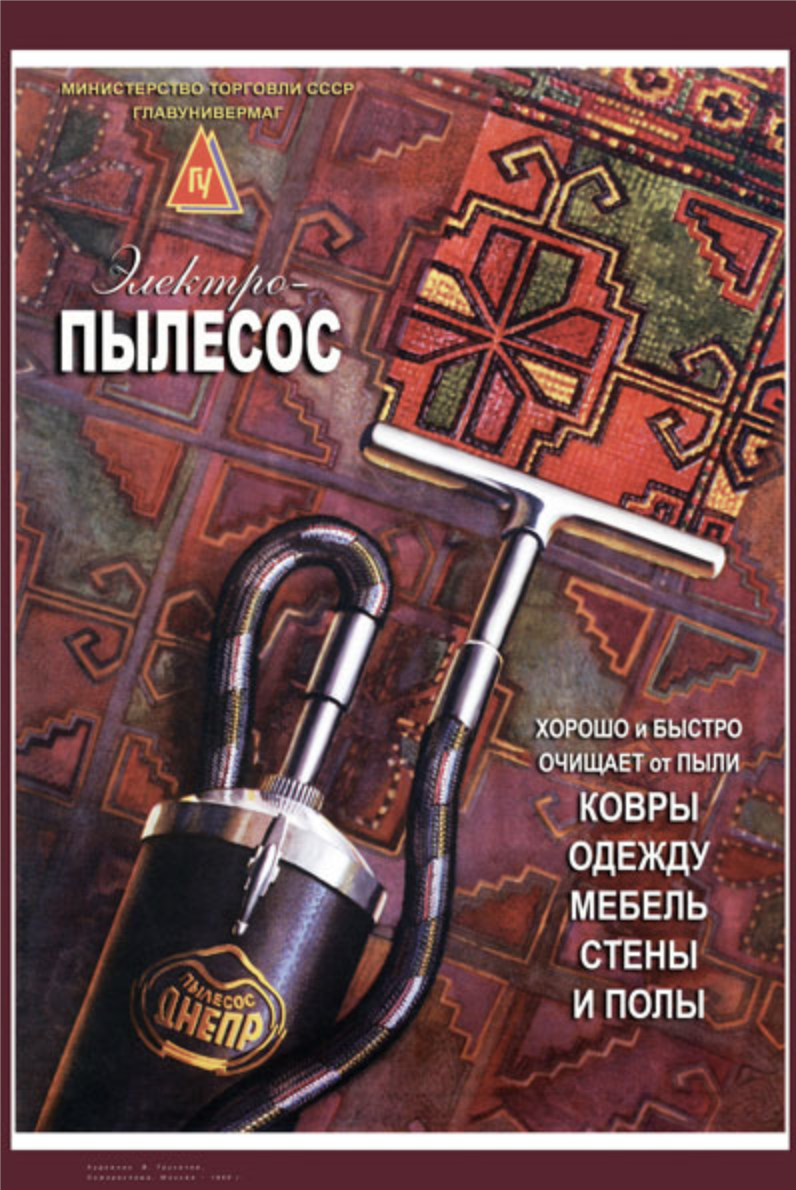

Пылесос

Пылесос был одним из самых доступных видов бытовой техники в СССР. По сравнению с холодильником или телевизором он стоил относительно недорого, но при этом значительно облегчал жизнь, особенно в городских квартирах, где ковры и мягкая мебель собирали много пыли.

Массовое серийное производство пылесосов началось в СССР в 1952 году. Первыми моделями, которые встали на конвейер, стали «Пионер» и «Днепр».

Объемы выпуска поначалу были скромными. В 1955 году произвели всего 130 тысяч пылесосов. Для огромной страны это была капля в море. Но производство быстро наращивалось. Уже к 1960 году годовой объем составил 500 тысяч штук, а к 1970-му – полтора миллиона штук в год. Рост больше чем в десять раз за пятнадцать лет!

Одной из популярных моделей стал пылесос «Вихрь». Цены на пылесосы были вполне доступными. В шестидесятые годы эти приборы стоили 40-50 рублей. Получается, примерно половина месячного заработка. В 1968 году власти установили на пылесос «Вихрь» цену в 40 рублей. Это делало покупку реальной для большинства семей – накопить такую сумму можно было за пару месяцев, не особо себя ограничивая.

Благодаря доступной цене пылесосы распространялись довольно быстро. К 1970 году пылесос был у 16% городских семей. Это может показаться небольшой цифрой, но нужно помнить, что многие жили в коммунальных квартирах или общежитиях, где пылесос был общим на несколько семей. А к 1980 году показатель вырос до 37% – более трети городских семей имели собственный пылесос.

Пылесос менял подход к уборке. Раньше ковры выбивали на улице или во дворе – вытаскивали, вешали на перекладину или верёвку и колотили специальной выбивалкой. Это было физически тяжело, особенно с большими коврами, да и не всегда удобно – зимой холодно, в дождь нельзя. Полы подметали веником, но он поднимал пыль в воздух, и она оседала обратно. Влажная уборка помогала, но требовала много времени и сил. С пылесосом все стало проще.

А какая советская техника была в вашей семье? Может быть, у родителей до сих пор стоит старый холодильник на даче или где-то пылится бабушкина стиральная машина? Расскажите в комментариях, какой прибор вы помните лучше всего и какие истории с ним связаны!

Источник:

Полная херня. Большинство техники среднестатистический рабочий мог купить с одной зарплаты, реже - с одной-двух. Ну это без учёта "поесть". Грубо говоря две-три зарплаты без напряга. Другое дело, что наиболее популярная техника не всегда была в свободном доступе, дефицит. Не вообще, а "популярная". Холодильник ЗИЛ надо было достать, холодильник "Саратов" - пришёл и купил. Да, в сельпо не продавались, надо было "в район" ехать. Так и не покупали каждый день такое, а раз в 10-20 лет.

Вятку-автомат не покупали не из-за цены (существенно, но не препятствие, у многих такие деньги в загашнике были), а потому, что для её покупки требовалась справка от электросетей, что ваша домашняя проводка имеет под неё розетку. Отменилось это лишь в конце 80-х. Во-вторых, в большинстве квартир её некуда ставить было, а преимущества её были неясны и не разрекламированы, как сейчас. В-третьих, в "частном секторе" просто не было водопровода под неё, за крайне редким исключением.

Пылесосы были у большинства (в городах, на селе - не знаю), но тогда мании пылесосить, как сейчас не было. Пылесосили ковры и мягкую мебель, поэтому это был агрегат не первой необходимости.

Насчёт цен - а то вот большинство сейчас может позволить себе купить крупную технику с одной зарплаты. То-то потребительские кредиты так популярны. Просто раньше деньги не брали в долг (только если что-то неожиданное), я уж не говорю о "кредитах", а копили - откладывали на что-то конкретное или "на всякий случай". В целом люди технику могли себе позволить, но психологии потребления не было, поэтому покупали то, без чего обойтись было нельзя, а "удобное, но не необходимое" - только если накапливались "лишние" деньги

Автор, не врите и учите матчасть, коль взялись писать на заданную тему. Громкоговорители никто никогда у населения не изымал, ибо работали они от проводной сети и никакие "вражеские голоса" в них проникнуть не могли. Изымали у населения только радиоприёмники, которые действительно могли принимать "вражеские голоса" и использоваться различными шпионами и диверсантами.

Мерлони это не только Индезит. Это большая часть "итальянских" машин:

- Индезит

- Аристон

- Ардо

- Беко (иногда выдавали за "русскую" Веко)

- Кайзер

- Вирпул

-Силтал

- Бомпани

- И т.д. и т.п.

- Почти все "финские" машины

- Также Мерлони производит по лицензии Бош Макс 4,5 и Сименс. Все узкие машины этих марок - стопудово мерлониевские

Отдельные итальянские фирмы - Канди, Зероватт, Электролюкс (да, контора шведская, но заводы изначально итальянские), Занусси (дочерняя фирма Электролюкс)

Какой нахрен "полуавтомат". Та же машинка активаторного типа. Была у нас такая квадратная, в одном углу находилась центрифуга. На движке насос и шкив для привода двух активаторов и центрифуги. Сбоку шланг и кран для слива воды либо из бака, либо из центрифуги.

А в статье описано то, про что я и писал, и купили её родители где-то в районе 70-го года.

Пылесос Вихрь был тоже. Ревел ужасно, но не так как Ракета. Потом было несколько, не помню уж точно, но меняли не по поломке, а по другим причинам.

Холодильник в новую квартиру мы купили Апшерон. Проработал более 30 лет, пережил 3 переезда. Сейча выполняет функцию шкафа в кладовке. Газовая плита Брест тоже в новую квартиру была куплена и прослужила тоже больше 30 лет! Только духовка раньше выбыла.

В целом техника может и была дорогой (хотя сейчас что, дешовая?), но работала хорошо, долго и её вполне можно было ремонтировать даже своими силами.

О "гарантированном устаревании" по истечении гарантийного срока никто из производителей тогда даже не задумывался.

В отличие от нынешних.

Помню еще, что в нем мощный плюс был - переключение шланга "на выдув". Т.е. окраска, опрыскивание клопомором и т.д. - куча полезных функций в пылесосе присуствовала.

В отличие от нынешних, где хрен ты шланг в какое-то иное место в пылесосе воткнешь.

Ну и сосал Вихрь как зверь, естественно. Хоть и без всяких Хепа-фильтров был.

Ладно шучу, про такое чудо можно было только мечтать тихо завидуя героям сюжета передачи "Международная панорама" когда показывали быт людей живущих в "загнивающем капитализме"

А то что у нас было - 8-мм кинопроектор, когда вечером всей семьей собирались смотреть домашнее немое (но зато иногда и цветное) спроецированное прямо на стене своей квартиры.