«Жигулёвское» — символ советского пива. Его пили в столовых после смены, у уличных разливных киосков, на кухнях и дачах. Кажется, вкус был проще и чище. И почему сегодня многие говорят, что вкус: «уже не тот»? Разбираемся, как варили «Жигулёвское» в СССР, сколько и где его производили, почём продавали, как его пили, какие существовали сорта — и что изменилось.

От «венского» к «жигулёвскому»: короткая история

Изначально рецепт был «венским»: до 1930‑х в Самаре (тогда Куйбышев) на знаменитом Жигулёвском пивзаводе варили пиво австрийской школы — мягкое, золотисто‑янтарное, с деликатной хмелевой горчинкой. В 1934 году названия и стили стандартизировали, «венское» стало «жигулёвским». Суть сохранилась: лагерь низового брожения, невысокая крепость, мягкий вкус.

Дальше всё решал ГОСТ и план. Государство зафиксировало параметры: начальная плотность около 11° (по массе экстракта в сусле), невысокая горечь, светлый цвет. Цель — стабильность и доступность. Отсюда — массовость и узнаваемый профиль вкуса по всей стране.

Где и сколько варили: масштабы и география

«Жигулёвское» выпускали практически в каждой республике и крупном городе. Это было пиво «на каждый день», поэтому мощности росли там, где был спрос: у металлургических и машиностроительных центров, в портовых городах, столицах союзных республик.

По оценкам историков отрасли, в 1960‑е — начале 1980‑х доля «Жигулёвского» могла достигать значительной части общего выпуска пива СССР. Общие объёмы варьировались по пятилеткам и регионам, но ключевая деталь одна: это был самый узнаваемый и самый массовый сорт страны.

Такой масштаб объясняется просто: технология позволяла варить стабильное, недорогое и «понятное» пиво даже на оборудовании разного уровня. Рецептура допускала определённый люфт по сырью, что облегчало планирование поставок и поддержание плана.

Из чего и как варили: сырьё, вода, технология

База — ячменный солод. К нему по ГОСТу могли добавляться несоложёные компоненты: рисовая шелуха, кукурузная крупа, сахар. Их доля различалась по заводам и годам. Такая схема снижала себестоимость и смягчала вкус, делая пиво более «питким».

Хмель — в основном отечественный, с умеренной альфа‑кислотой. Горечь получалась низкой, аромат — спокойным. Брожение — низовое, лагерное, с последующим дображиванием в танках. Условия холодного выдерживания и сроки зависят от завода: где‑то дображивали дольше, где‑то ускоряли процесс, чтобы успеть к плану и праздникам.

Вода — важнейший фактор. В СССР её качественно готовили, но минеральный профиль в Таллине, Киеве или Новосибирске отличался. Отсюда — тонкие различия вкуса при «одном и том же» сорте.

Наконец, фильтрация и пастеризация. В разные периоды часть партий разливалась без пастеризации — «живее», с коротким сроком годности. Другая часть проходила пастеризацию для устойчивости в логистике. Вкус этих партий уже тогда отличался.

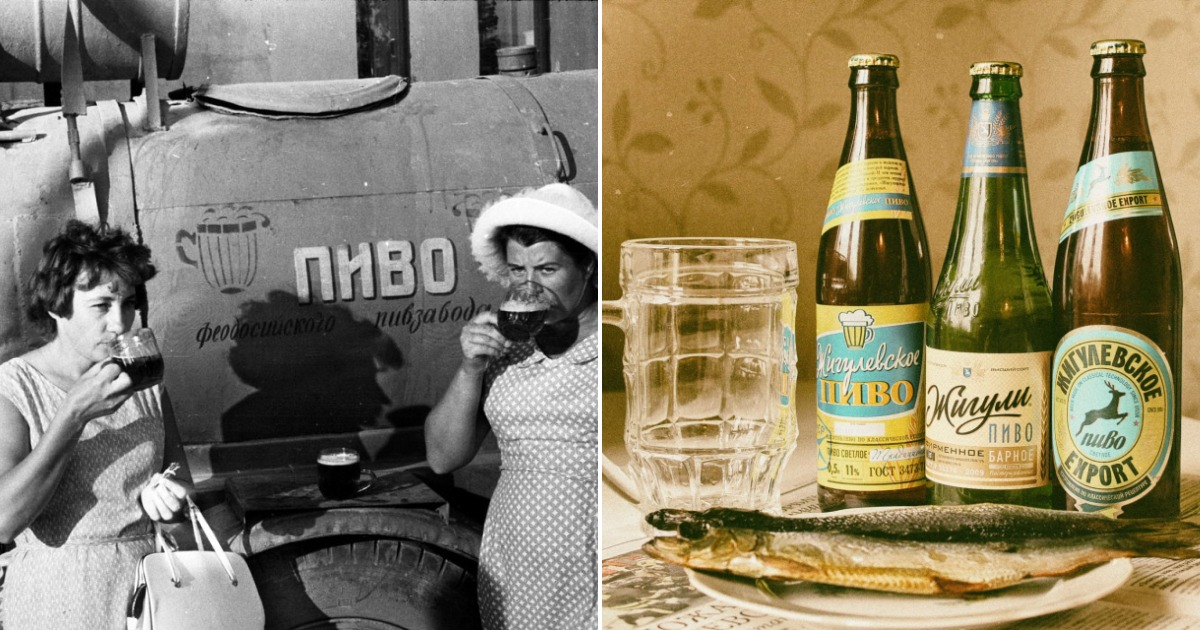

Почём и где продавалось: бутылка, «на розлив», киоски

Советская модель опиралась на два канала: розлив и бутылку. Розлив — это уличные киоски, буфеты, пивные и столовые, где наливали кружками. Пили стоя у высоких столиков или «на ходу». Бутылочное продавалось в гастрономах и универсамах, чаще в стекле 0,5 л. Тара возвращалась, пробки — металлические, позже — кронен.

Цены менялись от десятилетия к десятилетию и от региона к региону, но логика сохранялась: «Жигулёвское» оставалось доступным продуктом. В розлив оно традиционно стоило дешевле «фирменных» сортов, бутылка была немного дороже кружки, но удобнее для дома и поездок.

Срок годности — ещё одна важная деталь. Непастеризованное пиво нужно было выпить быстро. Поэтому во многих городах ценили «свежее с завода», а возле пивкомбинатов всегда были очереди.

Как пили: привычки и «правильные» закуски

Культура потребления была простой. На столе — вобла, килька в томате, баранки, иногда раки. Пиво пили прохладным, но не ледяным: холодильное оборудование было не везде, а в киосках использовали бочки со льдом или прохладные подвалы.

Пили быстро, «пока живое». Перевозить далеко не имело смысла — вкус деградировал. Поэтому «местные» сорта любили сильнее: свежесть решала больше, чем надпись на этикетке.

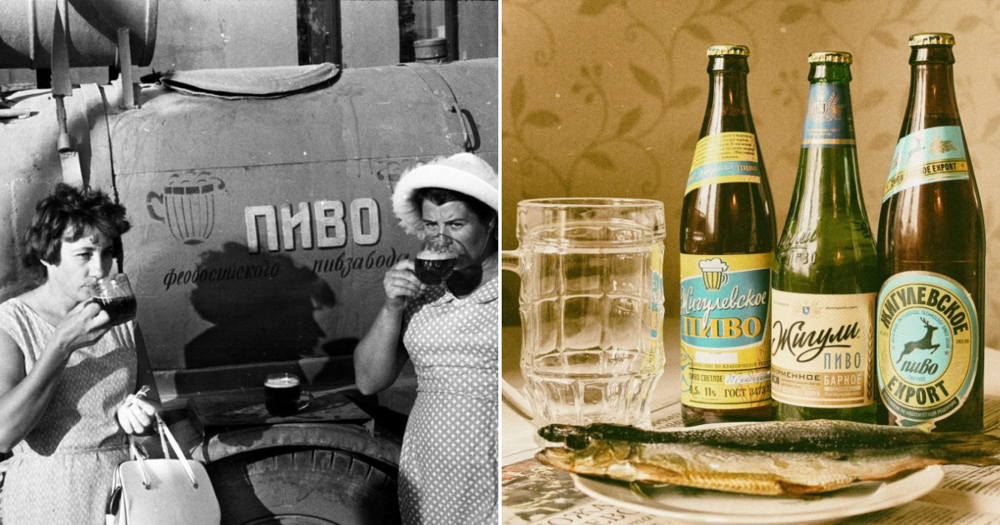

Что ещё варили: не только «Жигулёвское»

Рядом с «Жигулёвским» в витрине стояли и другие советские сорта. Светлые — «Рижское», «Московское», «Пильзенское», «Чешское». Потемнее — «Славянское», «Ленинградское». Крепче и плотнее — «Столичное», «Русское», «Портер». Были и особые варианты: «Бархатное» с мягкой сладостью, «Карамельное» как сладкое столовое, «Охотничье» для любителей понасыщеннее.

«Жигулёвское» сегодня: имя одно, рецептов много

После распада СССР сорт превратился в бренд‑знак, а не в единый стандарт. Разные заводы выпускают «Жигулёвское» по собственным регламентам: кто‑то опирается на старые ГОСТы, кто‑то — на внутренние. В результате под одной этикеткой встречаются разный цвет, горечь и плотность.

Добавьте к этому современные цепочки поставок, требования к стабильности и сроки хранения в месяцами. Производитель вынужден сильнее фильтровать и пастеризовать, а иногда и варить «высокой плотности» сусло с последующим разбавлением до нужной крепости — чтобы оптимизировать логистику. Всё это влияет на вкус.

Итог вместо ностальгии

«Жигулёвское» стало легендой не потому, что было лучшим в мире, а потому, что было понятным, доступным и свежим. Советский стандарт сделал сорт массовым. Сегодня имя осталось общим, а вкусов стало много.

Источник:

- Удивительные факты о пиве

- Как делают пиво

- Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета

- Варим пиво в домашних условиях

- В Европе выпало рекордное количество снега, но австрийцы сумели найти в этом плюсы

Автор, а что это за лагерь такой..?

Да пиво любили, но сравнивать то несчем было.

Я помню мы и приму по фабрикам отличали, типа ленинградская лучше, а так если реально сравнить, не факт что зайдет.

Как сейчас. Все просто, лоток с кегами, разливают в ПЭТ бутылки, цены демократические. И квас вкусен.

Как было тогда (конец 70-х). Сам был свидетелем. Привозят пиво в бочках. Деревянных. Там оно доходило. Буфет в селе Арефино Рыбинского района. Выбивают чопик (пробка деревянная) и быстро вставляют кран. В таком пиве пена стояла шапкой в кружке. На вкус уже не помню - давно было. Может из-за разности технологий изготовления и хранения и вкус поменялся? За вкус не скажу, честно не помню вкус пива почти 50 лет назад, да и сам тогда еще пацаном был.

И я не про шмурдяк или коньяк дешёвый и непонятный, которого с "запахом клопов" полно было. Я говорю про нормальное пиво, которого сейчас хрен найдёшь.

понятно, что в массе своей пиво без глицерина и азота уже и не пиво, но ведь где-то должно быть и олдтаймерское?

В моё соплячество у нас в городе работал пивзавод, основанный в 1968 году.

Про глицерин тогда и технологи не знали. Ну, может знали, но не использовали.

На мясокомбинате не использовали сою и туалетную бумагу, а на молокозаводе пальмовое масло. Тупо возить к нам на север дороже вышло бы.

Был бы я фанат пива, я когда-то нарвался бы. )

Поскольку теперь предпочитаю коньячок, не судьба видать.)