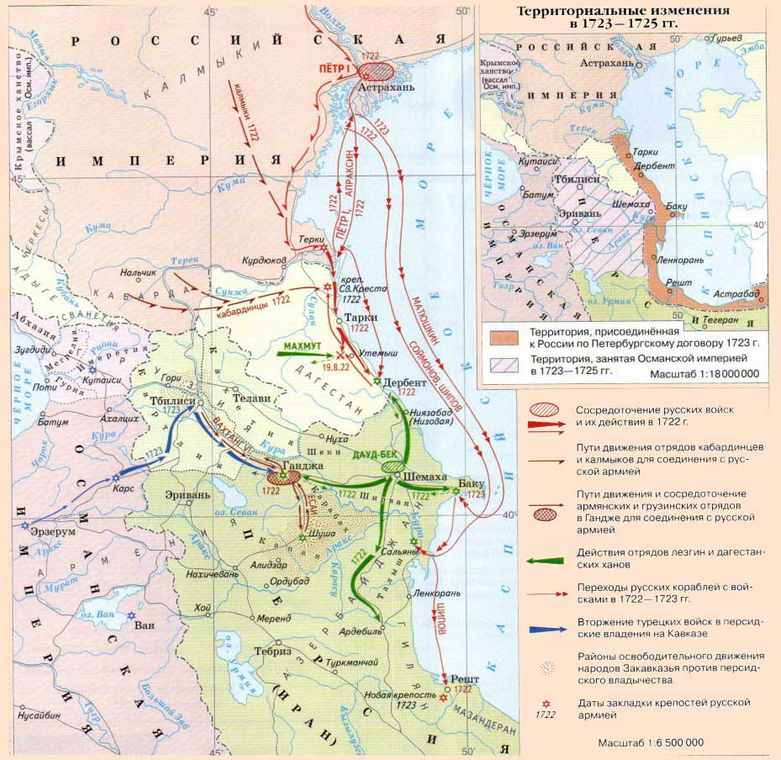

Се знойные Каспийски бреги,

Где, варварски презрев набеги,

Сквозь степь и блата Пётр прошёл…

М.В. Ломоносов.

А ведь Пётр I рубил окно не только в Европу, но и в Индию.

Поход на Каспий стал отправной точкой «Кавказских войн», — длительного процесса присоединения к России территорий от Кубани и Терека до сложившихся в XIX в. границ с Турцией и Ираном.

Царь мечтал «повернуть» на Россию проходивший через Иран и Турцию древний караванный путь шёлковой торговли. Прикаспийские земли поставляли бы его империи «эзенгоутово дерево» для флота, нефть, медь, свинец, табак, вино, сухие фрукты, пряности, персидский шёлк. В устье Куры царь собирался «заложить большой купеческой город, в котором бы торги грузинцев, армян, персиян, яко в центре, соединялись и оттуда бы продолжались до Астрахани».

Поход российских войск в прикаспийские владения Персии должен был оказать помощь закавказским народам в освобождении от персидского господства, воспрепятствовать персидской и турецкой экспансии в Закавказье, установить связи с восточными странами.

Зимой 1721/22 года был сформирован экспедиционный Низовой корпус; по указу Военной коллегии от 27 ноября 1721 года «за приписанием» Меншикова в него вошла половина личного состава двадцати армейских полков «финляндского корпуса». Помимо указанных двадцати батальонов пехоты к походу готовились Астраханский полк, половина Ингерманландского полка, по два батальона от обоих гвардейских полков и семь драгунских полков. Общая численность войск, предназначенных для участия в походе, составляла около пятидесяти тысяч человек.

В поволжских городах (Угличе, Твери, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани) силами местных плотников и солдат направленных сюда армейских батальонов развернулось строительство транспортных судов и «островских лодок» (вместимостью по 30–40 человек).

12 апреля 1722 года М.А. Матюшкин докладывал Петру I из Твери о постройке двадцати семи транспортных судов. Бригадиры В.Я. Левашов в Угличе, И.Ф. Барятинский в Ярославле делали островские лодки силами находившихся в распоряжении каждого десяти батальонов солдат. Недостающие суда «отписывались» у владельцев. Заготавливались необходимые снаряжение (порох, боеприпасы, котлы, бочки для воды, ложки) и провиант (сухари, мука, вино, пиво, вяленая рыба, сбитень); главной тыловой базой стал Нижний Новгород.

13 мая 1722 Пётр выехал из Москвы, а 19 июня прибыл в Астрахань.

18 июля 1722 года генерал-адмирал Апраксин поднял вымпел на флагманском корабле «Принцесса Анна» и дал сигнал к выступлению. Флотилия (47 парусных кораблей, 241 островская лодка и 55 шлюпок) вышла в море. Император вёл в поход свою армию...

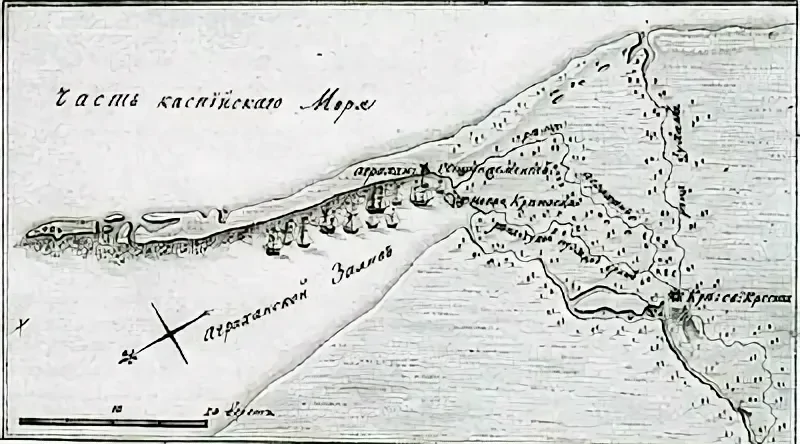

27 июля первые корабли вошли в Аграханский залив (ныне уже отрезанное от моря мелководное озеро Южный Аграхан). Нетерпеливый царь рвался на сушу. Гвардейцы на руках вынесли своего царя по мелководью на песчаный берег, где он выбрал место для лагеря.

5 августа армия двинулась на юг вдоль побережья моря. Несколько дней войска в «тягости» переправлялись через реку Сулак. «Сия переправа зело трудна была, ибо только люди, артиллерия, амуниция провиант и рухлядь [были на плотах], а лошади, волы и верблюды, телеги и коляски вплавь все; а и люди до пояса раздеты были ради разлития реки… чего для до паромов доходить посуху было невозможно, также на камышовых плотах для мокроты оных едва не по пояс люди стояли», — записал в походном журнале сам Пётр I. 11 августа начался марш по безводной местности.

На пути следования армии был десяток колодцев, однако, как отметил император, воды в них оказывалось «зело мало и вода мутная, и тако армея почитай сутки была вся [без воды], понеже мало её получали».

Первая стычка с вражескими войсками султана произошла около реки Инчхе-озень. «19-го августа показались татары со стороны гор, около 12 тысяч человек, и хотели исполнить свои угрозы; поскольку мы были начеку со времени возвращения проводника, армия немедленно стала под ружьё, не разбирая палатки, и его величество лично пошёл на врага со своей дивизией, которая состояла из шести батальонов, приказывая, чтобы только часть армии следовала за ним.»

В этой стычке неприятель потерял 600 человек убитыми и 30 пленными; российские же потери составили пять драгунов и семь казаков.

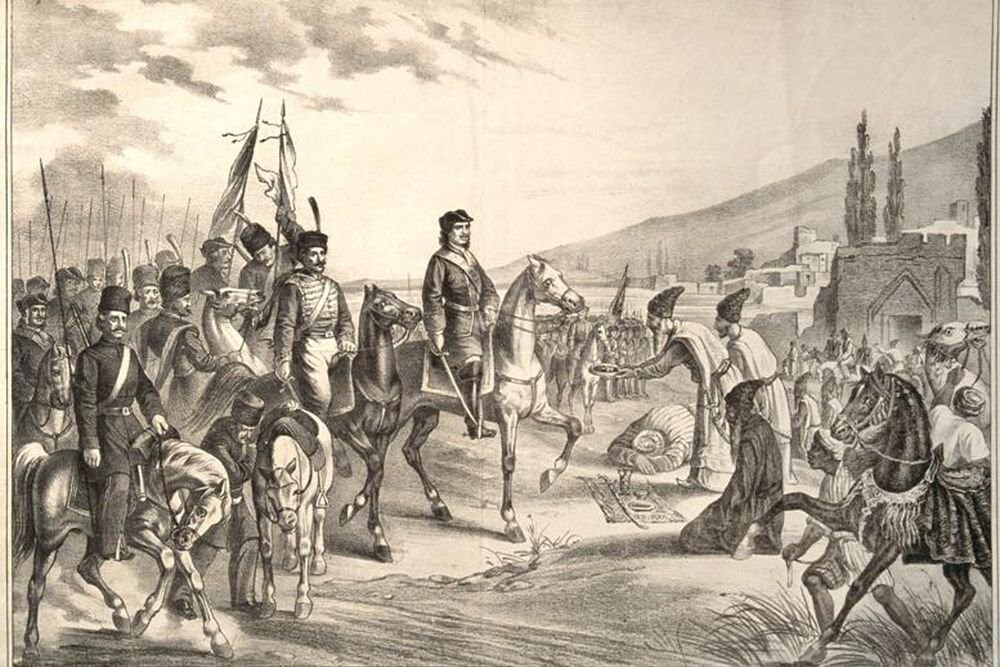

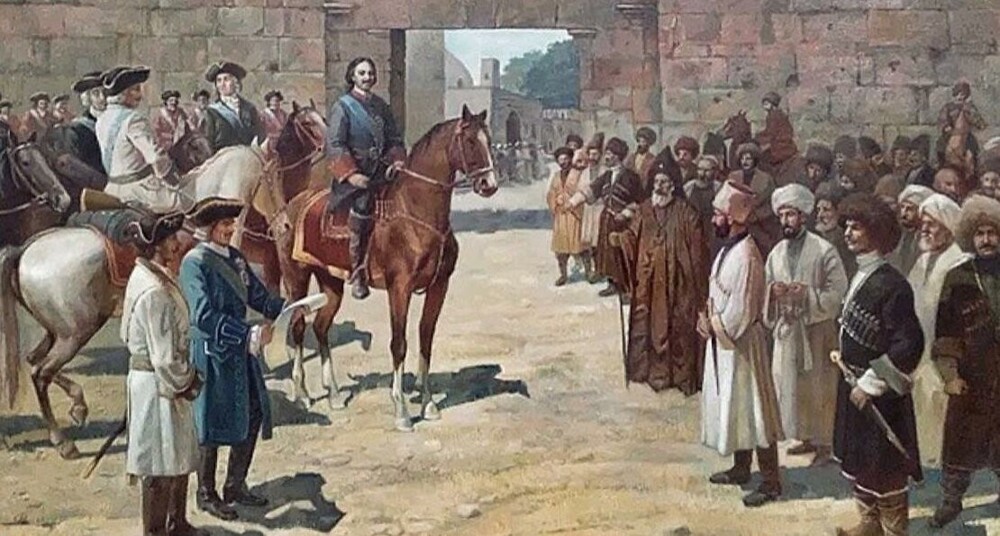

23 августа армия подошла к древнему Дербенту, крепость которого с незапамятных времён контролировала единственную сухопутную дорогу в узком проходе между морем и горами. Наиб поднёс императору серебряный ключ от городских ворот.

В Дербенте к Петру I явились посланцы табасаранского кади Рустема и кайтагского уцмия Ахмед-хана. Кади обращался с просьбой защитить его владения от Хаджи Дауда и Сурхай-хана, получил обещание, что русские войска будут их «в потребном случае от нападения на него неприятелей охранять».

28 августа государь приказал Апраксину выяснить, «как удобнее с так великою армеею дойтить в оба места, то есть в Шемаху и в Баку». Пётр планировал продвигаться и далее, возможно, до устья Куры, «если случай попустит». Но случая не произошло... Армии был нужен отдых и передышка.

29 сентября император отбыл морем в Астрахань. Русские войска заняли Аграханский полуостров и приморский Дагестан до Дербента. Однако военная операция показала, что установить господство на прикаспийских территориях будет непросто.

Войска не имели надёжных коммуникаций, не располагали опорными пунктами (за исключением Дербента) и не чувствовали себя в безопасности на дорогах и переправах; противник мог легко уходить в горы и оттуда наносить удары.

4 ноября 1722 года Пётр в Астрахани дал М.А. Матюшкину инструкции о продолжении кампании будущей весной: заготовить «магазины» для снабжения двадцатитысячной армии в крепости Святого Креста и Дербенте на два месяца, а в не взятом ещё Баку — на год; последнее указывает на то, что Баку должен был стать главной операционной базой действий в Закавказье в 1723 году.

Зимой началась новая фаза войны. Корабли с войсками должны были занять иранский порт Решт.

5 декабря 1722 года русские корабли вошли в Энзелийский залив — «озеро на 20 или больше вёрст в обширности», — соединённый с морем узким проливом; в залив впадала речка Перибазар, в устье которой, у селения с тем же названием, корабли стали на якорь. Десант в течение 8–12 декабря занял берег и выгрузил имущество. Известие о занятии Решта пришло в Петербург только в марте 1723 года.

В мае Пётр приказывает: «…сколько есть судов… отправить с людьми в Баку».

Эскадра капитан-лейтенантов В.А. Урусова, П.К. Пушкина и Ф.И. Соймонова вышла в море 20 июня и без осложнений вошла в Бакинскую бухту 17 июля. В тот же день Матюшкин отправил в крепость майора Нечаева с требованием открыть ворота русским войскам, прибывшим «для охранения города Баки». Однако султан Мухаммед Гуссейн отказался допустить русских в Баку «без указу шахова», о чём 19 июля заявили его представители. Осада была недолгой. Утром 21-го числа началась высадка десанта. Эта операция была произведена так быстро, что гарнизон не успел оказать сопротивления. Только после её окончания вышедшая из города конница попыталась атаковать русские войска, но они к этому времени уже успели построить на берегу батарею и открыли «скорую стрельбу». Не выдержав артиллерийского огня, бакинские конники поспешно устремились к городу.

Затем по городу открыли огонь орудия батареи и с семи гекботов. Бомбардировка двухпудовыми мортирами вызвала пожары, а двенадцатифунтовые пушки били по крепостной стене со стороны моря. Ответные действия оказались неэффективными: маленькие крепостные орудия не смогли соперничать с корабельной артиллерией, а конные атаки на батарею отражались русскими войсками. В результате обстрела в стене была пробита брешь, но до штурма дело не дошло.

27 июля Матюшкин отправил в Баку письмо с «последней резолюцией» о сдаче, и среди осаждённых произошёл раскол. В пять часов утра следующего дня бакинцы заявили, что сопротивляться их принуждали «некоторые противники», и от имени начальника гарнизона юзбаши Дергах Кули-бека и его брата Хаджи Эмина согласились открыть ворота. В три часа пополудни русские части вступили в город, а жители приветствовали их «хлебом и солью», музыкой и пляской «по персицки». Городские власти преподнесли Матюшкину ключи от городских ворот. Войска заняли посты на башнях, стенах, у ворот, пороховой казны и пушек; затем в город были доставлены с кораблей 14 пушек, продовольствие и амуниция. Следом за занятием Баку предстояло овладеть Курой.

Россия получила необходимую паузу для закрепления своего присутствия в бывших иранских владениях.

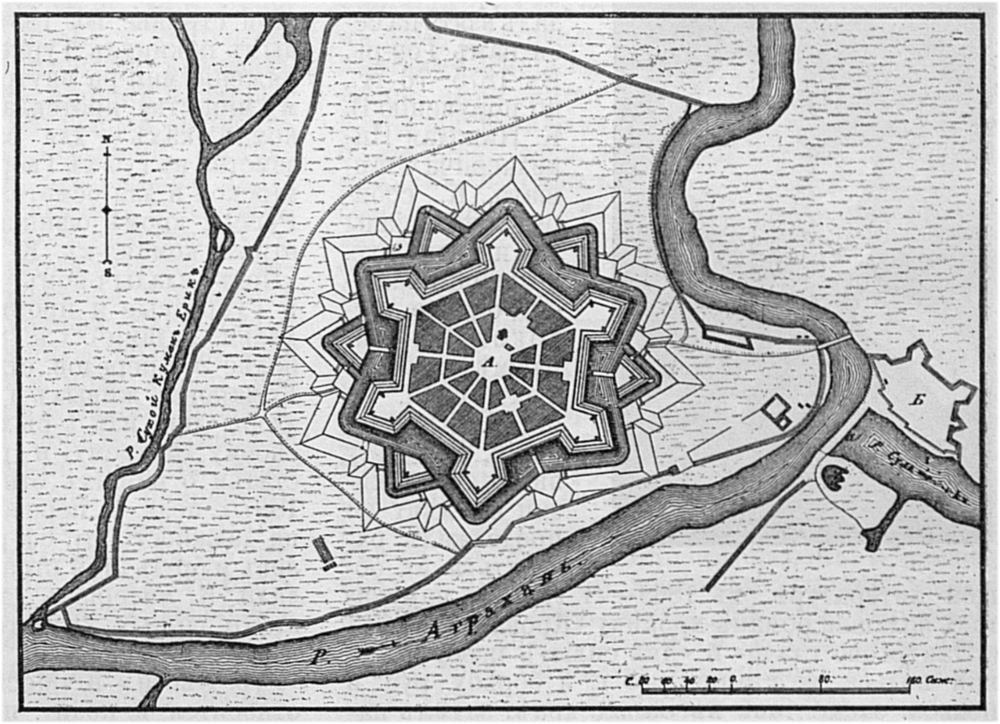

С лета 1723 года развернулось строительство главного российского форпоста на Кавказе — крепости Святого Креста; царь-инженер лично давал указания по её сооружению и утверждал чертежи.

(урочище Колокол Бабаюртовский район Дагестана).

Сенатские ведомости свидетельствуют, что на Кавказ из Центральной России перебрасывалась масса «воинских припасов», хозяйственных грузов, инструментов и строительных материалов: «для дела фортеций» отправлялись верёвки, канаты, кожи, хомуты, гвозди, проволока, котлы, корыта, дёготь, мешки, зубила, клещи, мотыги, кирки, ломы, пилы, топоры, буравы, листовое железо. Особая нужда имелась в строительном лесе «на бастионы под пушки» — добротных брусьях и досках, которых постоянно не хватало. Туда же направлялись тысячи пудов пороха, свинец для литья пуль, пушки, фитили, ядра, бомбы, картечь, сукна, холсты, портупеи и другие необходимые для обмундирования вещи, включая медные пуговицы и «козлиные штаны». К пушкам и ружьям требовались всё новые «канониры» и «фузелёры» взамен погибших в столкновениях с горцами или умерших от болезней. По данным Военной коллегии, к июлю 1723 года на юг было отправлено 5 947 рекрутов.

В декабре 1723 года царь распорядился обеспечить будущие стройки рабочей силой. Новую крепость в Баку и город на Куре предстояло возводить пяти тысячам мобилизованных рабочих.

В сентябре 1723 года персы подписали в Санкт-Петербурге мирный договор и, согласно его условиям, уступили России города: Дербент, Баку, Решт, Астрабад.

В следующем 1724 году был подписан Константинопольский договор с османским султаном Ахметом III. Турки признали за Россией побережье Каспия, а Пётр I, их права на земли Закавказья.

Результатом Персидского похода стало присоединение к России значительных территорий Кавказа и Северной Персии.

Источник:

- После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

- Как выжить при атомном взрыве: британцев готовят к войне с Россией

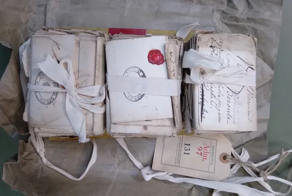

- Спустя 265 лет в Британии прочитали интимные письма пленных французских моряков

- Как финский солдат "под дозой" спасся от Красной армии и стал национальным героем

- 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

Потом южная часть отошла Персии (Ирану)