510

1

Сейчас многие пиарят социальную справедливость, которая, якобы, была в СССР. Но я ещё не так стар, чтобы впасть в маразм, когда всё, что было в молодости, кажется прекрасным. И не столь молод, чтобы слушать, за неимением собственного опыта, старых маразматиков и просто пропагандистов. А вот как виделась социальная справедливость в СССР мне самому.

Вначале несколько фраз из интернета для ввода в курс дела:

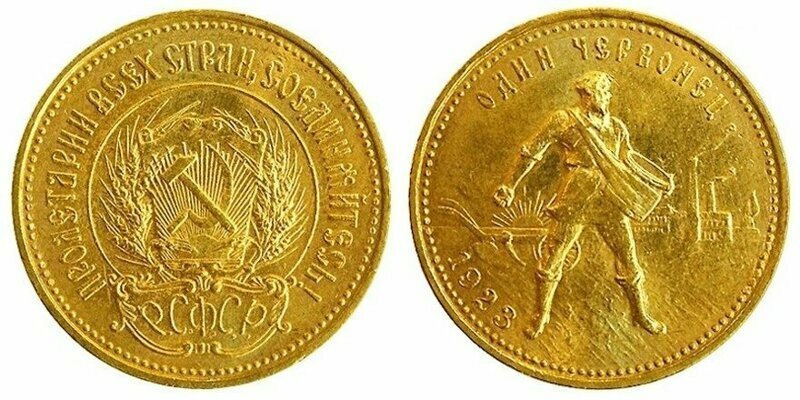

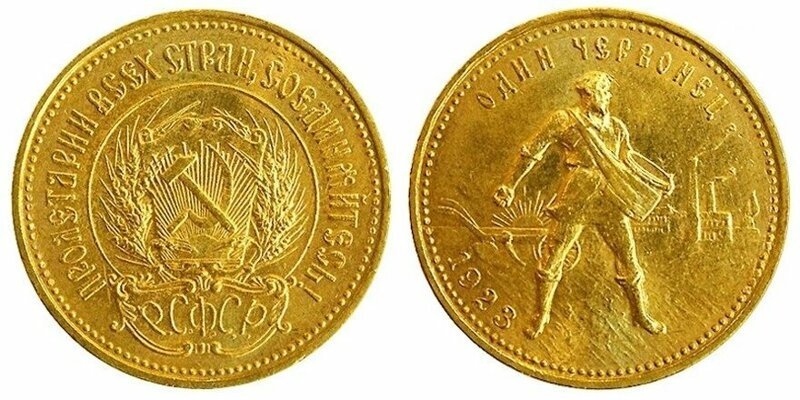

В некоторых местах (что характерно "не столь отдалённых") сеятелями (золотыми монетами) даже выдавали зарплату в 80-х.

Я бы сам от такой зарплаты не отказался. Платили интересно как - червонец к червонцу? Прям коммунизм при жизни для некоторых. :)

Места были действительно не столь отдалённые. Это некоторые категории чиновников в Совмине и ЦК КПСС, а также приравненных к ним учреждений.

Ещё Ленин установил им в начале 20х годов зарплату, номинированную в золоте. Кому 20р. золотом. Кому 120. И с тех пор при советской власти так никто и не решился отменить мудрый указ Ильича. И даже оклады жалования никто так и не поменял. Так и осталось до конца советской власти. (Как сейчас - не знаю).

Так что зарплаты в высших эшелонах власти СССР были небольшие. Всего то 20-120 рублей. Как и у всего советского народа. Но золотом. Можно было брать золотом, можно по специальному курсу рублями, а можно сертификатами разнополосыми и безполосыми. Чащё всего зарплату чиновники брали безполосыми. Курс обмена ежегодно устанавливался Совмином. (Кто не знает, в СССР были деньги разных сортов. Деньги для берёзки и спец.распределителей назывались сертификатами. Тоже были разные. Различались полосами. От наличия и цвета полос определялось, какие товары в спец.распределителях можно было купить на эти "деньги", а какие нельзя. И по какой цене. И каждому, кому положено, выдавали сертификаты в соответствии с его статусом. Простому народу сертификаты были не доступны. Только если он работал в загранке и обменял на них валюту. И то только сертификаты низких статусов. Сине и красно полосые. Остальных за сертификаты сажали.)

Ну и цены в спец.распределителях и спец.буфетах были раза в 4 ниже, чем в магазинах. (И сейчас так осталось.

Жена как то в конце 90х годов, заторчав в налоговой, забрела в их буфет перекусить. В обеденный перерыв. Так все, кто там ел, увидев её, прекратили есть и уставились на неё. Она посмотрела на цены и поняла почему. Цены на отличный бифштекс были как на пирожок с капустой в городе. Сейчас в налоговую уже не зайдёшь. Только через стеклянное окошко общаться. Или если кто проведёт по предварительной записи под ручку. И то не в буфет. И в Госдуме тоже запретили проход журналистов в думские буфеты, я слышал.)

Кроме того, В СССР были спец.поликлиники и спец.санатории. В которых посторонним нельзя было попасть ни за какие деньги. Только номенклатуре. (И сейчас также). Кроме того, среди номенклатуры тоже был свой табель о рангах. И, соответственно, и табель о лекарствах. Знаю анекдотичный случай: было какое то лекарство от ишемических болезней в двух вариантах: внутривенно и в таблетках. Так вот, членам ЦК было разрешены оба вида. А кандидатам в члены ЦК только в таблетках. Министрам – оба вида. Замминистра – только в таблетках. Это устанавливалось специальными постановлениями Минздрава ежегодно.

И запрещалось выписывать больным рецепты на неположенные ему по рангу лекарства. А простым людям ещё и лекарства, объявленные дефицитными в данном регионе. Чтобы не расстраивать больных. В некоторых местностях всех больных лечили только зелёнкой и аспирином. Ну, ещё народными средствами. Все другие лекарства были объявлены дефицитными. Помню, как знакомый врач говорил мне: я тебе выписать этот рецепт не могу, но я слышала, что в 4 поликлинике (номенклатурная больница) есть это лекарство в их внутренней аптеке. Если у тебя есть кто знакомый, то пусть попробует получить. Но только на меня не ссылайся! (Лекарство мне было нужно для больной дочери).

(Сейчас это уже не так. Купить можно любое лекарство. Если есть деньги)

Кроме того, были установлены квоты на диагнозы социально - значимых болезней. Это таких болезней, по которым положены льготы. Если квоты были выбраны, то диагноз, например, "астма" вам ни за что не поставят. Будут писать что угодно: ОРЗ, муковистицитоз, бронхит, только не астму. (И сейчас так). И ещё был предельный срок пребывания по каждой болезни в стационаре. Если по пневмонии установили срок в 21 день, то вылечили – не вылечили, а выпишут. (И сейчас так же, если лечиться по полису. И если за деньги, то, бывает, тоже. Потому, что больница, взяв деньги, оформляет лечение по полису, а деньги пилят).

Ну и лимит на выдачу бюллетеней тоже был. Мне самому год ставили диагноз "ОРЗ" с выдачей бюллетеней на три дня, с недельным перерывом между ними. Пока я по блату не устроился в номенклатурную поликлинику. Там мне сразу определили пневмонию. И тут же положили в стационар – в 4м управлении Минздрава были свои лимиты.

(Сейчас лимитов на выдачу бюллетеней, вроде бы, нет.)

Правда, до спец.дорог только для номенклатуры, как в Северной Корее, так и не додумались. Видимо, из скромности. Или не успели. Так что демократично ездили в общем потоке. Правда (кому положено) с мигалками и очищая трассу от посторонних с помощью спец. батальона, переодетого в форму ГАИ. А кому не положено, просто со спец. номерами, удостоверяющих его социальный статус. (И сейчас также. Только мигалок и спец. номеров прибавилось в разы. А мигалки стали чем то вроде звёздочек на генеральских погонах. Полпред президента (в то время Пулитковский) как то раз отказался выезжать из аэропорта, потому что ему подали кортеж всего с тремя мигалками. Как какому то сраному губеру. Пока не подогнали четвёртую мигалку, так и сидел в аэропорту в номенклатурном зале. Он и тогда, и сейчас назывался "Зал для народных депутатов" (Не путать с VIP-залом для всяких барыг! Для "народных депутатов" их зал бесплатный!)

Вот такой был коммунизм и социальная справедливость в СССР о котором сейчас многие так тоскуют.

Не сильно отличались от современной РФ. И, где отличалось, то вряд ли в лучшую сторону.

В некоторых местах (что характерно "не столь отдалённых") сеятелями (золотыми монетами) даже выдавали зарплату в 80-х.

Я бы сам от такой зарплаты не отказался. Платили интересно как - червонец к червонцу? Прям коммунизм при жизни для некоторых. :)

Места были действительно не столь отдалённые. Это некоторые категории чиновников в Совмине и ЦК КПСС, а также приравненных к ним учреждений.

Ещё Ленин установил им в начале 20х годов зарплату, номинированную в золоте. Кому 20р. золотом. Кому 120. И с тех пор при советской власти так никто и не решился отменить мудрый указ Ильича. И даже оклады жалования никто так и не поменял. Так и осталось до конца советской власти. (Как сейчас - не знаю).

Так что зарплаты в высших эшелонах власти СССР были небольшие. Всего то 20-120 рублей. Как и у всего советского народа. Но золотом. Можно было брать золотом, можно по специальному курсу рублями, а можно сертификатами разнополосыми и безполосыми. Чащё всего зарплату чиновники брали безполосыми. Курс обмена ежегодно устанавливался Совмином. (Кто не знает, в СССР были деньги разных сортов. Деньги для берёзки и спец.распределителей назывались сертификатами. Тоже были разные. Различались полосами. От наличия и цвета полос определялось, какие товары в спец.распределителях можно было купить на эти "деньги", а какие нельзя. И по какой цене. И каждому, кому положено, выдавали сертификаты в соответствии с его статусом. Простому народу сертификаты были не доступны. Только если он работал в загранке и обменял на них валюту. И то только сертификаты низких статусов. Сине и красно полосые. Остальных за сертификаты сажали.)

Ну и цены в спец.распределителях и спец.буфетах были раза в 4 ниже, чем в магазинах. (И сейчас так осталось.

Жена как то в конце 90х годов, заторчав в налоговой, забрела в их буфет перекусить. В обеденный перерыв. Так все, кто там ел, увидев её, прекратили есть и уставились на неё. Она посмотрела на цены и поняла почему. Цены на отличный бифштекс были как на пирожок с капустой в городе. Сейчас в налоговую уже не зайдёшь. Только через стеклянное окошко общаться. Или если кто проведёт по предварительной записи под ручку. И то не в буфет. И в Госдуме тоже запретили проход журналистов в думские буфеты, я слышал.)

Кроме того, В СССР были спец.поликлиники и спец.санатории. В которых посторонним нельзя было попасть ни за какие деньги. Только номенклатуре. (И сейчас также). Кроме того, среди номенклатуры тоже был свой табель о рангах. И, соответственно, и табель о лекарствах. Знаю анекдотичный случай: было какое то лекарство от ишемических болезней в двух вариантах: внутривенно и в таблетках. Так вот, членам ЦК было разрешены оба вида. А кандидатам в члены ЦК только в таблетках. Министрам – оба вида. Замминистра – только в таблетках. Это устанавливалось специальными постановлениями Минздрава ежегодно.

И запрещалось выписывать больным рецепты на неположенные ему по рангу лекарства. А простым людям ещё и лекарства, объявленные дефицитными в данном регионе. Чтобы не расстраивать больных. В некоторых местностях всех больных лечили только зелёнкой и аспирином. Ну, ещё народными средствами. Все другие лекарства были объявлены дефицитными. Помню, как знакомый врач говорил мне: я тебе выписать этот рецепт не могу, но я слышала, что в 4 поликлинике (номенклатурная больница) есть это лекарство в их внутренней аптеке. Если у тебя есть кто знакомый, то пусть попробует получить. Но только на меня не ссылайся! (Лекарство мне было нужно для больной дочери).

(Сейчас это уже не так. Купить можно любое лекарство. Если есть деньги)

Кроме того, были установлены квоты на диагнозы социально - значимых болезней. Это таких болезней, по которым положены льготы. Если квоты были выбраны, то диагноз, например, "астма" вам ни за что не поставят. Будут писать что угодно: ОРЗ, муковистицитоз, бронхит, только не астму. (И сейчас так). И ещё был предельный срок пребывания по каждой болезни в стационаре. Если по пневмонии установили срок в 21 день, то вылечили – не вылечили, а выпишут. (И сейчас так же, если лечиться по полису. И если за деньги, то, бывает, тоже. Потому, что больница, взяв деньги, оформляет лечение по полису, а деньги пилят).

Ну и лимит на выдачу бюллетеней тоже был. Мне самому год ставили диагноз "ОРЗ" с выдачей бюллетеней на три дня, с недельным перерывом между ними. Пока я по блату не устроился в номенклатурную поликлинику. Там мне сразу определили пневмонию. И тут же положили в стационар – в 4м управлении Минздрава были свои лимиты.

(Сейчас лимитов на выдачу бюллетеней, вроде бы, нет.)

Правда, до спец.дорог только для номенклатуры, как в Северной Корее, так и не додумались. Видимо, из скромности. Или не успели. Так что демократично ездили в общем потоке. Правда (кому положено) с мигалками и очищая трассу от посторонних с помощью спец. батальона, переодетого в форму ГАИ. А кому не положено, просто со спец. номерами, удостоверяющих его социальный статус. (И сейчас также. Только мигалок и спец. номеров прибавилось в разы. А мигалки стали чем то вроде звёздочек на генеральских погонах. Полпред президента (в то время Пулитковский) как то раз отказался выезжать из аэропорта, потому что ему подали кортеж всего с тремя мигалками. Как какому то сраному губеру. Пока не подогнали четвёртую мигалку, так и сидел в аэропорту в номенклатурном зале. Он и тогда, и сейчас назывался "Зал для народных депутатов" (Не путать с VIP-залом для всяких барыг! Для "народных депутатов" их зал бесплатный!)

Вот такой был коммунизм и социальная справедливость в СССР о котором сейчас многие так тоскуют.

Не сильно отличались от современной РФ. И, где отличалось, то вряд ли в лучшую сторону.

Источник:

Ссылки по теме:

- Россияне лучше относятся к советской власти 70-х годов, чем к современной

- Почему на флоте служили дольше?

- «Мы трудились не ради денег»: советский министр рассказал о проблемах промышленности в России

- Почему в советской армии носили галифе?

- Почему в СССР было лучше?

реклама

Ни один враг не смог разорвать земли России, ни один враг не смог разделить народы Империи, а русский народ разделить и сделать угнетаемым меньшинством в куче различный государств, некоторых из коих НИКОГДА не было на карте мира и токмо большевики, имея в планах изначально разрушение Российской Империи дали им названия, территории нарезали

(у каждой как бЭ случайно кусочек исконно русских земель)

наделили эти территории всеми признаками государственности - флаги, гимны, выдуманная история, своими правительствами и прочая, то есть чтоб при мгновенном отделении на будущую, территория была полностью готова к жизни без России.

Кот©

Только у Российской Империи не было чёткого плана – для чего мы будем воевать, зачем нам эта война. Фактически, в этот период российская «элита» выродилась, она не обладала (в подавляющем своём большинстве) стратегическим мышлением. Плана глобализации по-Русски не было.

Хотя у Российской империи в предшествующий период были государственные деятели с «космическим» мышлением. Император Николай II не выстроил чёткую программу развития империи ни во внутренней политике, ни во внешней. Фактически он только реагировал на события или делал под влиянием каких-либо лиц, не пытаясь даже что-то планировать, выстраивать долгосрочную стратегию.

Так, Франция стала нашим союзником в 1891-1893 гг. в результате решения Александра III, который не отдал французов на растерзание Германии. Хотя Берлин несколько раз пытался развязать новую войну, но Петербург его «одёргивал». Но «миротворец» заключил союз с Францией не только с целью остановить агрессивные устремления Берлина. Союз с Францией имел и антианглийскую направленность, Россия и Франция в конце 19 века несколько раз оказывались на грани войны с Лондоном.

В начале 20 века русско-французский союз себя изжил, Франция его нарушила, не поддержав Российскую империю в войне с Японией, союзником которой была Англия, заняв позицию холодного нейтралитета. Париж трактовал спорные вопросы международного права в пользу Токио.

После поражения в войне с Японией, Николай вступил в союз с Англией, нашим злейшим врагом, который только что помогал Японии в войне с нами. Хотя Берлин в ходе этой войны слал чёткие сигналы, заняв позицию дружеского нейтралитета, что готов на союз. Вместо того, чтобы порвать союз с Парижем и заключить стратегический союз с Германией, Петербург начал подготовку войны с немцами. С Берлином у нас не было таких противоречий, как между Лондоном и Берлином, Парижем и Берлином. Мелкие таможенные споры решались в течении дней.

Хотя в империи были умнейшие люди, которые предостерегали императора. Еще в феврале 1914 года видный государственный деятель, бывший министр внутренних дел Петр Дурново подал Николаю II обширный доклад. В нем он сделал великолепный анализ с далеко идущими выводами. Подчеркивалось, что даже победа над немцами не даст России ничего ценного: «Познань? Восточная Пруссия? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управиться?..» Галиция? Это, отметил Дурново, рассадник опасного «малоросского сепаратизма».

Вместе с тем «заключение с Германией выгодного торгового договора вовсе не требует предварительного разгрома Германии». Наоборот, в случае такового разгрома «мы потеряли бы ценный рынок». К тому же Россия попала бы в «финансовую кабалу» к своим кредиторам-союзникам. Берлину также война с Российской империей не нужна; она сама могла бы отторгнуть от России только малоценные для нее, густо населенные области: Польшу и Остзейский край.

В итоге: «В стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные авторитета в глазах населения оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

То есть из-за глупости российской «элиты» империя была втянута в войну с государством, которое должно было быть нашим стратегическим союзником, в войну, которая 100%-но приводила к разрухе и революционизации общества, давала хорошие шансы российским масонам на переворот.

Хотя все спорные вопросы с Германием могли быть решены чисто в «семейном кругу», император регулярно ездил в Германию к любимому кузену и прочим немецким родственникам. В 1913 году для России в Германии заложили два крейсера: «Адмирал Невельский» и «Граф Муравьев-Амурский».

Но давление Лондона и Парижа для части русских капиталистов оказалось сильнее и здравого смысла и родственных уз. Эти «союзнички» обещали Петербургу отдать проливы Босфор и Дарданеллы, а сами между собой кулуарно договорились ни в коем случае не отдавать.

Провал в подготовке к войне

Внешне всё выглядело вполне хорошо - самая многочисленная на планете армия, с полностью укомплектованными штатами полевой артиллерии (по количеству 76-мм полевых пушек русские войска занимали первое место в мире, 7112 пушек против 5500 у Германии), имели внушительное число самолётов.

Но с массой проблем:

- Готовились к маневренной войне, где ударами пехотных колонн и массой кавалерии сокрушат противника.

- Артиллерийские бригады существовали отдельно от пехотных частей, и только на войне придавались дивизии. Офицеров, предлагавших создать полковую и батальонную артиллерию, гнали из армии, бывало, и судили.

- В русско-японскую войну, при обороне Порт-Артура, русские офицеры и инженеры самостоятельно придумали и создали несколько десятков тяжелых и легких минометов. Но этот положительный опыт был «забыт», в Германии через несколько лет начали делать минометы и к Войне имели несколько сотен стволов. В России даже проекта минометов не было.

- Война довольно быстро стала позиционной, это было нам на руку. С 1825 года на западной границе Русской империи три самодержца – Николай I, Александр II и Александр III – создали самую мощную в мире систему укреплений из 3-х линий крепостей. 1-я линия – передовая, в царстве Польском: Модлин, Варшава и Ивангород. 2-я линия – крепости Динамюнде (с 1893 года – Усть-Двинск), Ковно, Осовец, Брест-Литовск. 3-я линия – тыловая, главные крепости Киев, Бобруйск и Динабург. С помощью немецкой фирмы Круппа, в империи в 70-х – 80-х годах XIX века была создана лучшая в мире осадная и крепостная артиллерия.

Но после восхождения на престол Николая II все работы по укреплению западных рубежей (самого опасного для России направления) были прекращены.

- До правления Николая Кровавого артиллерия армии и флота изготовлялась исключительно на русских казенных заводах - Обуховском, Пермском, Санкт-Петербургском орудийном и других. Но после его воцарения артиллерию в своё управление получает великий князь Сергей Михайлович. Он вместе с Матильдой Кшесинской и правлениями заводов Шнейдера и Путиловского завода организует самую настоящую преступную группу.

Фактически для формальности на полигоне под столицей проводились испытания артиллерийских систем Круппа, Эрхарда, Шкоды, Виккерса, Обуховского и других заводов. Победителями всегда оказываются системы Круппа. Но победителями всегда «назначали» системы Шнейдера. А когда их не было в наличии, тогда «великий» князь объявлял, что такая артсистема империи не нужна. Кроме того, Шнейдер определял русское предприятие, где будут делать пушки, естественно, он всегда определял победителем своих подельников из Путиловского завода. Так, Пермский завод с 1906 по 1914 год не получил заказа ни на одно орудие, хотя по себестоимости пермские изделия были самыми дешёвыми в империи. В итоге его персонал просто разошелся по деревням.

- К войне из-за этого преступного сообщества армия не получила ни одного современного тяжелого орудия, а во время войны сделали только около 30 152-мм пушек Шнейдера образца 1910 года.

- К войне на крепостях западных стран (Франции, Германии, Австрии и даже Бельгии) были сотни броневых башен с современными артиллерийскими системами. А у нас одна(!) французская бронебашня в Осовце. Другие орудия, как при Петре I, располагались за земляными валами. В 1915 году практически все крепости были сданы без боя или через несколько дней после обстрела (кроме Осовца).

- В России были отличные государственные (казённые) заводы, делавшие орудия, снаряды и броню в 1,5–3 раза дешевле частных. Были офицеры, которые создавали и предлагали проекты тяжелых орудий, модернизации крепостей и соединения их системами укрепрайонов. Но это всё было не использовано, «некогда было» - надо же с любовницами «зажигать», на охоту съездить, в Париже пожить или на курорте.

- В 1911 году по предложению «великого» князя Сергея упразднили осадную (тяжелую) артиллерию, после чего в русской армии осталась только полевая артиллерия. Он пообещал императору воссоздать тяжёлую артиллерию к 1921 году и создать новые образцы к 1930 году.

- К Февральской революции в империи не было ни одного танка и не планировали их выпуск. У России фактически не было (2 пушки) железнодорожных орудий, у французов и англичан их было по несколько сотен.

- В империи не выпускались крупнокалиберные и ручные пулеметы, пистолеты-пулеметы.

- На момент начала первой мировой войны Российская империя имела самый большой воздушный флот в мире, из 263 самолётов. В 1914 году Россия и Франция произвели примерно одинаковое число самолётов и являлись первыми по выпуску аэропланов среди стран Антанты, уступая только Германии. А затем безнадёжно отстала, сказывалась не развитая промышленная база. Индустриализацию надо было проводить в конце 19-начале 20 вв.

Подводя итоги – поражение империи в боях 1914-1915 гг. и её развал на «совести» российской «элиты», которая к правлению Николая Кровавого выродилась почти полностью. И налицо личная вина императора, который не предпринял шагов по восстановлению Русскости имперской элиты, не препятствовал вовлечению России в не нашу войну, не пресёк махинаций «Семьи» того времени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеки_Внешпосылторга_и_Внешторгбанкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Чеки_Внешпосылторга_и_Внешторгбанка

при пневмонии-в СССР только госпитализация.

..статья-90 % бред сивой кобылы