15236

36

1

Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых

солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах

Великой Отечественной войны.

Штрихи к великому подвигу советских солдат и офицеров...,а также подвигу гражданского населения, чей труд переоценить невозможно.

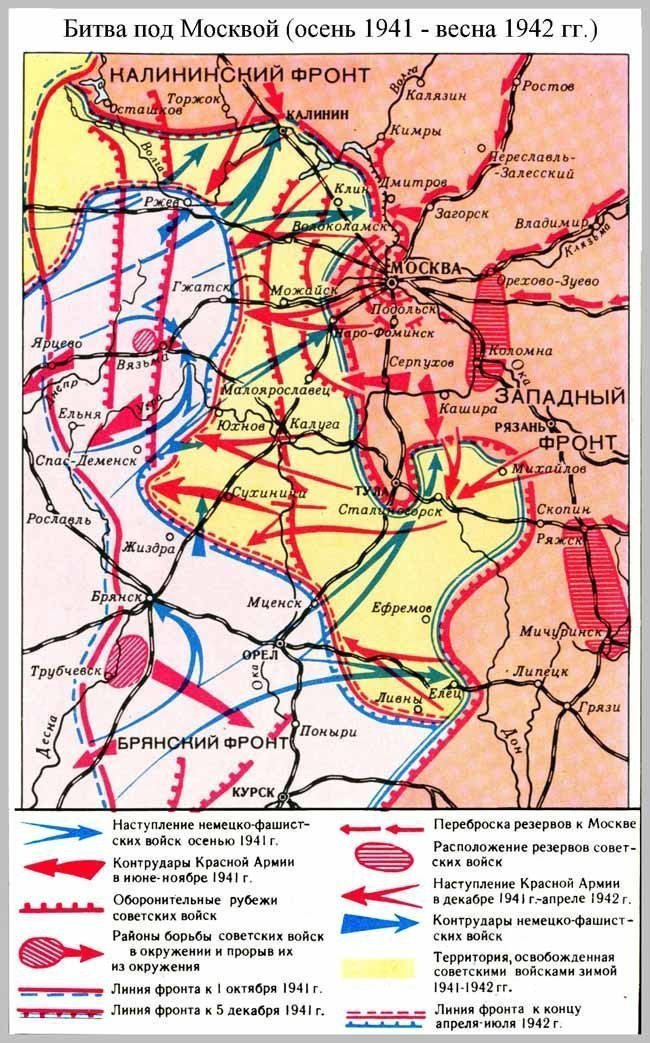

В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Красной Армии удалось сорвать план блицкрига, благодаря героическим усилиям немецкие части были отброшены.

солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах

Великой Отечественной войны.

Штрихи к великому подвигу советских солдат и офицеров...,а также подвигу гражданского населения, чей труд переоценить невозможно.

В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Красной Армии удалось сорвать план блицкрига, благодаря героическим усилиям немецкие части были отброшены.

Парад на красной площади 7 ноября 1941 г.

1. Почти три миллиона.

К началу контрнаступления под Москвой в составе Калининского, Западного фронтов и правого крыла Юго-Западного фронта насчитывалось 1 млн 100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774 танка и 1000 самолетов, в то время как в германской группе армий «Центр» – 1 млн 708 тыс. человек, около 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов.

29 ноября, когда командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок, бросая в бой все имевшиеся у него резервы, гнал их на Москву, Адольф Гитлер принял в резиденции «Вольфшанце» министра иностранных дел фашистской Италии Галеаццо Чиано (он приходился зятем Бенито Муссолини). В разговоре с ним фюрер изрек: «Если рассматривать в целом, война уже выиграна… Цель Германии заключалась в том, чтобы сломить сопротивление русских в центре и на южном фланге фронта и затем нанести мощный удар по Москве. Эта операция развертывается планомерно. Если в России продолжается сопротивление, то оно исходит не от людей, а от природы. Шесть недель хорошей погоды, и Россия будет ликвидирована Германией».

Однако заявление Гитлера противоречило фактам. Главные проблемы германским войскам, шестой месяц сражавшимся с Красной армией, доставляли не пресловутые «генерал Грязь» и «генерал Мороз», а мужественные защитники Москвы. Надежды гитлеровцев взять ее таяли с каждым днем. Вот какими полными безысходного отчаяния словами ефрейтор Отто Залфингер закончил свое письмо родителям: «До Москвы осталось очень немного. И все-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от нее. Мы уже свыше месяца топчемся на одном месте. Сколько за это время легло наших солдат! А если собрать трупы всех убитых немцев в этой войне и положить их плечом к плечу, то эта бесконечная лента протянется, может быть, до самого Берлина. Мы шагаем по немецким трупам и оставляем в снежных сугробах наших раненых. О них никто не думает. Раненый – это балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди; завтра мы станем трупами, и нас также раздавят орудия и гусеницы».

30 ноября в телефонном разговоре с главнокомандующим сухопутными войсками Германии фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем Бок признал: «Положение критическое. Я бросаю в бой все, что у меня есть, но у меня нет войск, чтобы окружить Москву. Противник понял наш замысел, и он сосредотачивает свежие силы севернее и южнее Москвы. Моя единственная надежда – продолжать фронтальное наступление. Но если это делать, то возникает опасность изнурительной схватки – такой, какая была под Верденом 25 лет назад».

Слышать о Вердене – символе кровопролитной позиционной войны – Браухич не хотел. Он настойчиво и… тщетно добивался от Бока ясного ответа на поставленный Гитлером вопрос: когда падет Москва?..

К началу контрнаступления под Москвой в составе Калининского, Западного фронтов и правого крыла Юго-Западного фронта насчитывалось 1 млн 100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774 танка и 1000 самолетов, в то время как в германской группе армий «Центр» – 1 млн 708 тыс. человек, около 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов.

29 ноября, когда командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок, бросая в бой все имевшиеся у него резервы, гнал их на Москву, Адольф Гитлер принял в резиденции «Вольфшанце» министра иностранных дел фашистской Италии Галеаццо Чиано (он приходился зятем Бенито Муссолини). В разговоре с ним фюрер изрек: «Если рассматривать в целом, война уже выиграна… Цель Германии заключалась в том, чтобы сломить сопротивление русских в центре и на южном фланге фронта и затем нанести мощный удар по Москве. Эта операция развертывается планомерно. Если в России продолжается сопротивление, то оно исходит не от людей, а от природы. Шесть недель хорошей погоды, и Россия будет ликвидирована Германией».

Однако заявление Гитлера противоречило фактам. Главные проблемы германским войскам, шестой месяц сражавшимся с Красной армией, доставляли не пресловутые «генерал Грязь» и «генерал Мороз», а мужественные защитники Москвы. Надежды гитлеровцев взять ее таяли с каждым днем. Вот какими полными безысходного отчаяния словами ефрейтор Отто Залфингер закончил свое письмо родителям: «До Москвы осталось очень немного. И все-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от нее. Мы уже свыше месяца топчемся на одном месте. Сколько за это время легло наших солдат! А если собрать трупы всех убитых немцев в этой войне и положить их плечом к плечу, то эта бесконечная лента протянется, может быть, до самого Берлина. Мы шагаем по немецким трупам и оставляем в снежных сугробах наших раненых. О них никто не думает. Раненый – это балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди; завтра мы станем трупами, и нас также раздавят орудия и гусеницы».

30 ноября в телефонном разговоре с главнокомандующим сухопутными войсками Германии фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем Бок признал: «Положение критическое. Я бросаю в бой все, что у меня есть, но у меня нет войск, чтобы окружить Москву. Противник понял наш замысел, и он сосредотачивает свежие силы севернее и южнее Москвы. Моя единственная надежда – продолжать фронтальное наступление. Но если это делать, то возникает опасность изнурительной схватки – такой, какая была под Верденом 25 лет назад».

Слышать о Вердене – символе кровопролитной позиционной войны – Браухич не хотел. Он настойчиво и… тщетно добивался от Бока ясного ответа на поставленный Гитлером вопрос: когда падет Москва?..

Парад на красной площади 7 ноября 1941 г.

2. Битва за Москву прошла в два этапа: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 г.) и наступательный, который состоял из контрнаступления (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.) и общего наступления советских войск (7 января — 20 апреля 1942 г.).

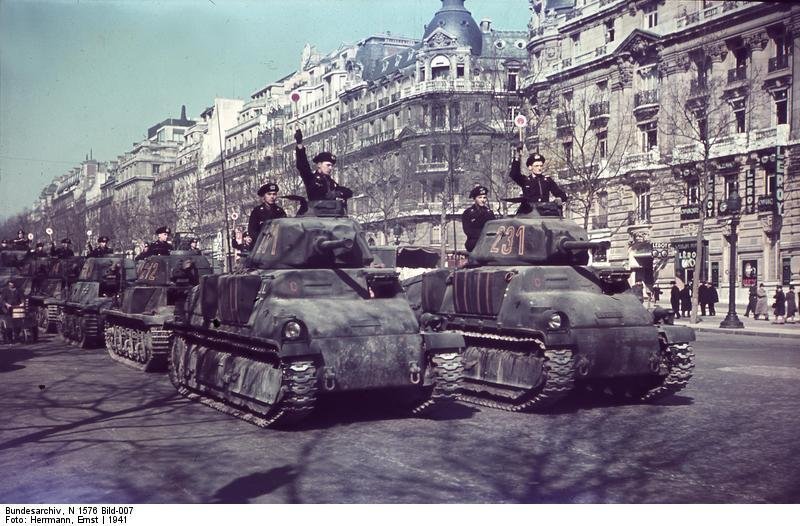

3. На Москву Гитлер бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на Москву нацеливалось 75% танков (1700 машин), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тыс. единиц), около 50% самолётов (1390) и 42% личного состава (1,8 млн человек).

Французские танки в Вермахте.

4. 29 ноября 1941 года при освобождении деревни Пятница (окрестности Каширы) бойцы 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Алексеевича Белова уничтожили 16 танков, 18 орудий, около 100 автомашин и более 500 солдат и офицеров противника.

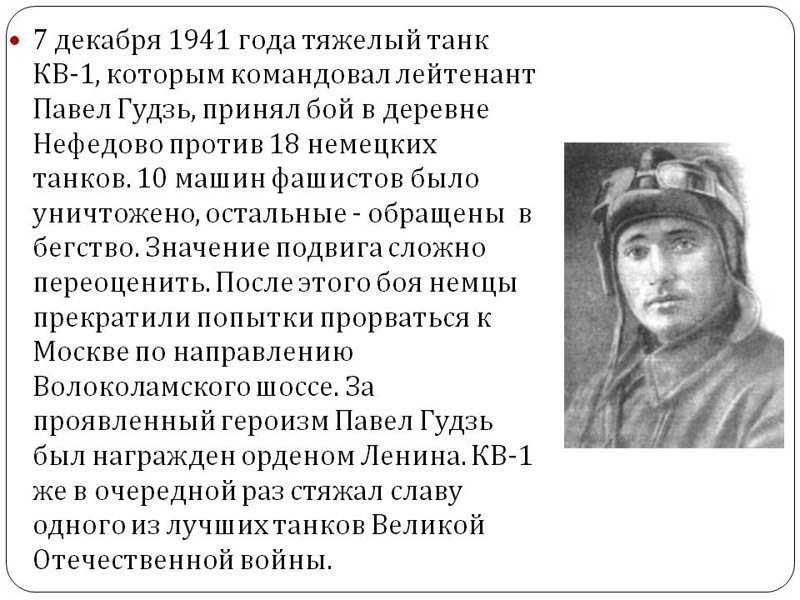

5. Битва под Москвой стала испытанием не только для людей, но и для военной техники. Свою мощь показали советские танки КВ-1. Они стали грозой фашистов ещё до сражений под Москвой, но в этой битве также себя зарекомендовали наилучшим образом.

7 декабря 1941 года тяжелый танк КВ-1, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, принял бой в деревне Нефедово против 18 немецких танков. 10 машин фашистов было уничтожено, остальные — обращены в бегство. Значение подвига сложно переоценить. После этого боя немцы прекратили попытки прорваться к Москве по направлению Волоколамского шоссе.

За проявленный героизм Павел Гудзь был награжден орденом Ленина. КВ-1 же в очередной раз стяжал славу одного из лучших танков начального периода Великой Отечественной войны. Ещё в июне 1941 года один танк КВ-1 почти на двое суток сдержал наступление немецкой дивизии, приняв бой в районе Рассенняя. В том бою только участие 50 танков и нескольких батарей смогло переломить итог схватки, о чем сохранились немецкие документы.

7 декабря 1941 года тяжелый танк КВ-1, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, принял бой в деревне Нефедово против 18 немецких танков. 10 машин фашистов было уничтожено, остальные — обращены в бегство. Значение подвига сложно переоценить. После этого боя немцы прекратили попытки прорваться к Москве по направлению Волоколамского шоссе.

За проявленный героизм Павел Гудзь был награжден орденом Ленина. КВ-1 же в очередной раз стяжал славу одного из лучших танков начального периода Великой Отечественной войны. Ещё в июне 1941 года один танк КВ-1 почти на двое суток сдержал наступление немецкой дивизии, приняв бой в районе Рассенняя. В том бою только участие 50 танков и нескольких батарей смогло переломить итог схватки, о чем сохранились немецкие документы.

6. В результате контрнаступления под Москвой и общего наступления немецкие части были отброшены на 100—250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

7. Битва за Москву наглядно показала немецкому командованию, что надежды на блицкриг не оправдались. Генерал Гюнтер Блюментрит писал: «Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя».

8. Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы узнали «русского Ивана», который не шёл в плен и отстреливался даже из горящего танка. Немецкий рядовой А. Фольтгеймер писал жене в декабре 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую».

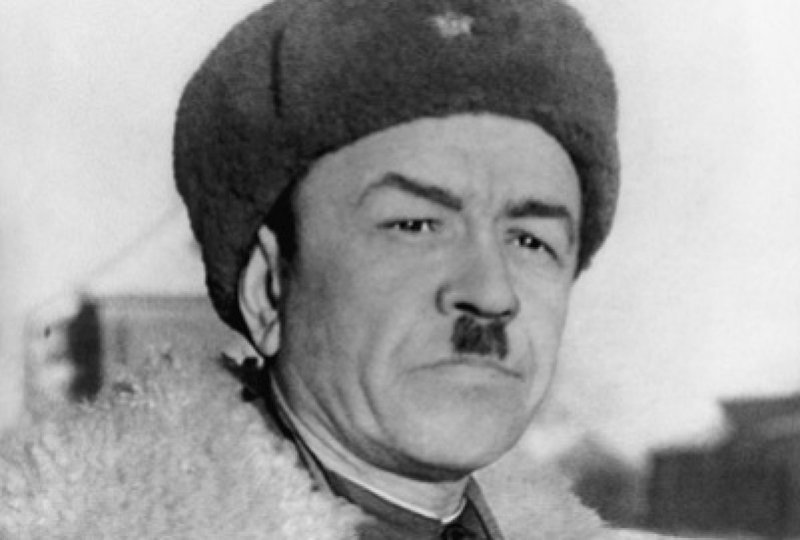

Немецкий солдат второй мировой, еще ни что не предвещало...

9. В Битве за Москву массово использовались аэростаты. Сотни аэростатов висели в небе Москвы, затрудняя немцам прицельное бомбометание.

Огромные 35-метровые «рыбины» висели на высоте 3-4 километров, серьезно осложняя работу немецкой авиации. 6 (7) декабря 1941 года на одном из участков авиазаграждения случалось ЧП — у одного аэростата оборвался трос. Командир поста сержант Дмитрий Велигура схватился за трос, но удержать аэростат, конечно, не смог, слишком велика была подъемная сила. В течение часа сержант подтягивался на тросе при сильном ветре и морозе в 38 градусов, пока не добрался до аэростата и не начал стравливать предохранительный клапан. Это произошло, когда аэростат уже набрал высоту 1500 метров. Дмитрий Велигура приземлился вместе с аэростатом в 110 километрах от поста. Когда его обнаружили, он был сильно обморожен и серьезно травмирован. Сержант был награжден за этот подвиг орденом Красного Знамени. Спасенный аэростат через несколько дней снова взмыл в небо

Огромные 35-метровые «рыбины» висели на высоте 3-4 километров, серьезно осложняя работу немецкой авиации. 6 (7) декабря 1941 года на одном из участков авиазаграждения случалось ЧП — у одного аэростата оборвался трос. Командир поста сержант Дмитрий Велигура схватился за трос, но удержать аэростат, конечно, не смог, слишком велика была подъемная сила. В течение часа сержант подтягивался на тросе при сильном ветре и морозе в 38 градусов, пока не добрался до аэростата и не начал стравливать предохранительный клапан. Это произошло, когда аэростат уже набрал высоту 1500 метров. Дмитрий Велигура приземлился вместе с аэростатом в 110 километрах от поста. Когда его обнаружили, он был сильно обморожен и серьезно травмирован. Сержант был награжден за этот подвиг орденом Красного Знамени. Спасенный аэростат через несколько дней снова взмыл в небо

10. Люди не военные также проявляли героизм в ходе Битвы за Москву. Так, в истории остался подвиг старшего конюха села Лишняги Серебряно-Прудского района Ивана Петровича Иванова, который 11 декабря 1941 года повторил подвиг Ивана Сусанина, заведя в глубокий овраг «Белгородские сосны» немецкую автоколонну из 40 машин. Выбраться из оврага немецкие машины, груженые оружием и провизией, так и не смогли. С Иваном Ивановым немцы жестоко расправились. Герой был посмертно награжден орденом Отечественной войны.

11. Серьезную опасность для Москвы представляли немецкие дальнобойные артиллерийские батареи, которые могли вести прямой огонь на расстоянии 20 километров. После захвата фашистами Красной поляны, они подошли к Москве «на расстояние выстрела». Простая учительница средней школы Елена Горохова, заметившая передислокации немцев, подтягивавших в район Красной поляны свои дальнобойные батареи, написала командованию Красной армии записку, в которой указала точное расположением частей немцев. Записка ушла за линию фронта и дошла до адресата. Ударами нашей артиллерии вражеская батарея была уничтожена.

12. 2 декабря 1941 года во время патрулирования западной окраины Москвы в районе Павшино два истребителя лётчиков Алексея Константиновича Рязанова и И.С. Паршикова вступили в бой с девятью Мессершмиттами-109. Немецкая атака была отбита, один вражеский самолёт подбит.

И.С. Паршиков

Рязанов Алексей Константинович

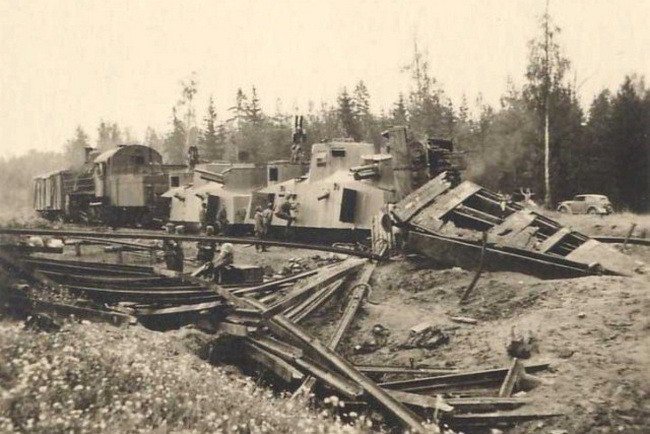

13. Внезапным ударом в ночь на 28 ноября фашисты захватили мост у Яхромы и вышли на восточный берег канала. По приказу генерала В.И.Кузнецова бронепоезд N 73 войск НКВД со станции Вербилки срочно выдвинулся к Дмитрову, чтобы сдержать натиск превосходящих сил врага до подхода наших частей. Бронепоезд, состоящий из 2 бронеплощадок, имел на вооружении четыре 76-миллиметровые пушки, восемь бортовых пулеметов “Максим”, 4 башенных пулемета и зенитный взвод со счетверенными пулеметными установками. Ему была придана десантная стрелковая рота.

Для лучшего маневрирования и удобства применение сразу всех огневых средств командир бронепоезда капитан Ф.Д. Малышев принял решение разъединить бронеплощадки. Самоходная площадка, с которой в бой пошел комиссар бронепоезда И.Н. Криелевич, под командованием старшего лейтенанта А.И. Жукова шла по одному пути; вторая площадка с бронепаровозом, в командирской рубке которого занял место капитан Ф.Д. Малышев, во главе со старшим лейтенантом Т.И. Сколышевым шла уступом по другому пути.

Едва бронепоезд вышел за Дмитровский переезд как по броне застучали пули врага. Первыми заметили врага разведчики Иван Григоренко и Борис Зулаев, бронедрезина которых шла впереди бронепоезда. Более двух десятков танков, автомашины и бронетранспортеры с пехотой двигались к Дмитрову. Бронепоезд вступил в бой. Первыми открыли огонь бойцы бронеплощадки Жукова. Предрассветную тень разорвали орудийные залпы. Огненным факелом загорелся один танк, за ним другой… Фашисты открыли яростный огонь по железной дороге. В самом начале артиллерийской дуэли вражеский снаряд поджег бронедрезину. Погиб водитель Григоренко, Борису Зулаеву удалось укрыться в ближайшем окопе, откуда он и корректировал огонь пушек бронепоезда. Удар бронепоезда оказался неожиданным для противника. Мотопехота рассыпалась в цепи, по сторонам дороги расползлись танки. Враг огрызался из всех видов оружия. Несколько снарядов врага попали в бронеплощадку Жукова, три из них разорвались внутри площадки. Появились убитые и раненые. Из строя вышел весь боевой расчет пушки. Вынесли раненых. Сержант В.М. Кулешов заменил наводчика и другие номера расчета. Бронеплощадка продолжила бой. В ходе боя врагу удалось подбить паровоз, обслуживающий вторую бронеплощадку, и она стала неподвижной мишенью. Желая вывести ее из боя, противник сосредоточил огонь по ней. Напрягая силы, экипаж бронеплощадки Сколышева вел ураганный огонь. Отражена не одна вражеская атака, но перегрелись стволы орудий и пулеметов. Стрелять стало невозможно. Вот тогда и совершил свой подвиг москвич Николай Фомичев, строитель Комсомольска-на-Амуре, московского метро, командир отделения пулеметчиков. Он покинул бронированный вагон, где находился в относительной безопасности, поднялся на площадку, где установлен счетверенный зенитный пулемет, развернул его для стрельбы по наземным целям и открыл огонь. На некоторое время он сдержал натиск противника.

В это время заместитель командира бронепоезда С.Ф. Знаменский направился на станцию Дмитров. Здесь под парами был паровоз, не успевший увести состав в Москву. Обрадованный Знаменский написал расписку и вручил ее машинисту А.П. Доронину. Тот прочитал расписку, показал товарищам И. И. Лаврову и И.В. Мирошниченко и заявил: “Это что же, вы на нашем паровозе пойдете в бой, а мы вашей бумажкой прикроемся? Нет, мы сами поведем паровоз в бой”. И повели, обеспечив бронеплощадке подвижность и маневренность. Один из вражеских снарядов разорвался недалеко от Николая Фомичева, и тот, сраженный осколками, пал мертвым. Несмотря на потери, враги рвались вперед и уже рассчитывали захватить броневагон. Но тут сквозь огонь врага прорвался паровоз. Мирошниченко, помощник машиниста, на ходу бросился к бронеплащадке, чтобы, не теряя времени, подцепить ее. Паровоз как бы прилип к бронепоезду. И тот медленно пополз в сторону Дмитрова. За поворотом на паровоз поднялся командир. Он крепко пожал руки паровозной бригаде. В Дмитрове разбитый паровоз бронепоезда был отцеплен. К бронепоезду подцепили другой паровоз и он снова устремился в бой. Более 7 часов длился беспримерный в истории бой бронепоезда с танками. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера и автомашины, свыше 700 солдат и офицеров, но к Дмитрову не прошел..

Для лучшего маневрирования и удобства применение сразу всех огневых средств командир бронепоезда капитан Ф.Д. Малышев принял решение разъединить бронеплощадки. Самоходная площадка, с которой в бой пошел комиссар бронепоезда И.Н. Криелевич, под командованием старшего лейтенанта А.И. Жукова шла по одному пути; вторая площадка с бронепаровозом, в командирской рубке которого занял место капитан Ф.Д. Малышев, во главе со старшим лейтенантом Т.И. Сколышевым шла уступом по другому пути.

Едва бронепоезд вышел за Дмитровский переезд как по броне застучали пули врага. Первыми заметили врага разведчики Иван Григоренко и Борис Зулаев, бронедрезина которых шла впереди бронепоезда. Более двух десятков танков, автомашины и бронетранспортеры с пехотой двигались к Дмитрову. Бронепоезд вступил в бой. Первыми открыли огонь бойцы бронеплощадки Жукова. Предрассветную тень разорвали орудийные залпы. Огненным факелом загорелся один танк, за ним другой… Фашисты открыли яростный огонь по железной дороге. В самом начале артиллерийской дуэли вражеский снаряд поджег бронедрезину. Погиб водитель Григоренко, Борису Зулаеву удалось укрыться в ближайшем окопе, откуда он и корректировал огонь пушек бронепоезда. Удар бронепоезда оказался неожиданным для противника. Мотопехота рассыпалась в цепи, по сторонам дороги расползлись танки. Враг огрызался из всех видов оружия. Несколько снарядов врага попали в бронеплощадку Жукова, три из них разорвались внутри площадки. Появились убитые и раненые. Из строя вышел весь боевой расчет пушки. Вынесли раненых. Сержант В.М. Кулешов заменил наводчика и другие номера расчета. Бронеплощадка продолжила бой. В ходе боя врагу удалось подбить паровоз, обслуживающий вторую бронеплощадку, и она стала неподвижной мишенью. Желая вывести ее из боя, противник сосредоточил огонь по ней. Напрягая силы, экипаж бронеплощадки Сколышева вел ураганный огонь. Отражена не одна вражеская атака, но перегрелись стволы орудий и пулеметов. Стрелять стало невозможно. Вот тогда и совершил свой подвиг москвич Николай Фомичев, строитель Комсомольска-на-Амуре, московского метро, командир отделения пулеметчиков. Он покинул бронированный вагон, где находился в относительной безопасности, поднялся на площадку, где установлен счетверенный зенитный пулемет, развернул его для стрельбы по наземным целям и открыл огонь. На некоторое время он сдержал натиск противника.

В это время заместитель командира бронепоезда С.Ф. Знаменский направился на станцию Дмитров. Здесь под парами был паровоз, не успевший увести состав в Москву. Обрадованный Знаменский написал расписку и вручил ее машинисту А.П. Доронину. Тот прочитал расписку, показал товарищам И. И. Лаврову и И.В. Мирошниченко и заявил: “Это что же, вы на нашем паровозе пойдете в бой, а мы вашей бумажкой прикроемся? Нет, мы сами поведем паровоз в бой”. И повели, обеспечив бронеплощадке подвижность и маневренность. Один из вражеских снарядов разорвался недалеко от Николая Фомичева, и тот, сраженный осколками, пал мертвым. Несмотря на потери, враги рвались вперед и уже рассчитывали захватить броневагон. Но тут сквозь огонь врага прорвался паровоз. Мирошниченко, помощник машиниста, на ходу бросился к бронеплащадке, чтобы, не теряя времени, подцепить ее. Паровоз как бы прилип к бронепоезду. И тот медленно пополз в сторону Дмитрова. За поворотом на паровоз поднялся командир. Он крепко пожал руки паровозной бригаде. В Дмитрове разбитый паровоз бронепоезда был отцеплен. К бронепоезду подцепили другой паровоз и он снова устремился в бой. Более 7 часов длился беспримерный в истории бой бронепоезда с танками. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера и автомашины, свыше 700 солдат и офицеров, но к Дмитрову не прошел..

14. В ходе Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. немецких солдат и офицеров: за дезертирство, самовольный отход, неповиновение. Тогда же с занимаемых постов были сняты 35 высших чинов.

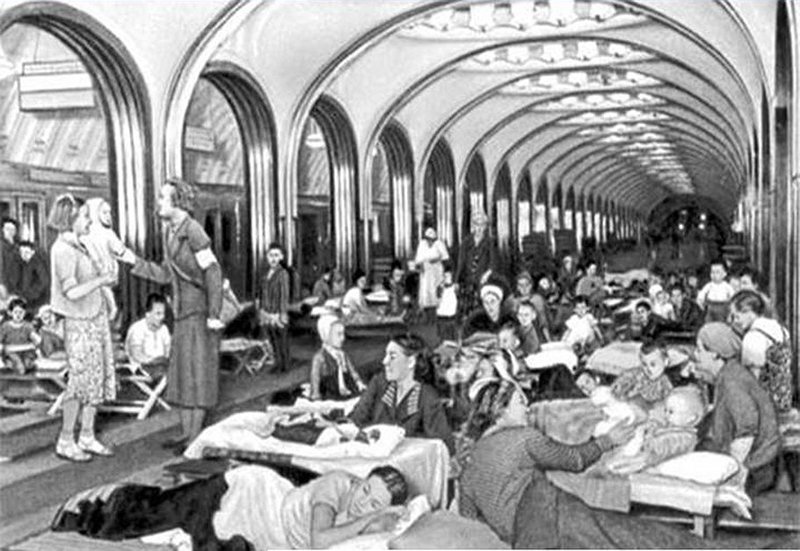

15. Во время Битвы за Москву метрополитен выполнял не только функцию бомбоубежища. На станции «Курская» располагалась библиотека, в метро также работали магазины, парикмахерские. За годы войны в «подземке» родились 217 детей.

Станция метро Маяковская в годы войны

16. Чтобы сбить немецкую авиацию с толку во время Битвы за Москву в столице действовал указ о затемнении. При угрозе авианалёта запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам забывчивых граждан могли стрелять патрули, чтобы напомнить. Темнота была такая, что люди даже сталкивались на улицах. В конце ноября 1941 года в продаже появились светившиеся в темноте карточки, которые можно было прикрепить к одежде. Стоили они 1 рубль 60 копеек.

17. 7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву, на Красной площади прошёл парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада солдаты отправлялись на фронт.

18. Перед Битвой за Москву в городе были проведены работы по маскировке особо важных зданий. Чтобы дезориентировать противника, выстраивались даже ложные городские кварталы с комбинацией различных макетов по типу городских зданий. На Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлёвских стенах были нарисованы стены домов и черные «дыры окон». Мавзолей же превратился в натуральный дом с двускатной крышей.

19. Командующий 2-й танковой армией Гейнц Гудериан, потерявший во время Битвы за Москву свою должность, в воспоминаниях винил фюрера за провал блицкрига: «Мы потерпели горестное поражение благодаря тупой позиции нашего Верховного командования».

20. В Битве за Москву немцы потеряли свыше 400 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники.

21. Есть мнение, что Битва за Москву была выиграна так называемыми «сибирскими дивизиями». Признавая вклад сибиряков в разгром гитлеровцев, нужно помнить, что на оборонительном этапе Битвы за Москву немцев измотали ополченцы и дивизии, сформированные в самых разных частях страны.

22. Говоря о Битве за Москву нельзя не сказать о маршале Рокоссовском. Осенью 1941 года войска 16-й армии Рокоссовского надежно перекрыли Ленинградское и Волоколамское шоссе, по которым противник стремился прорваться к столице. В течение двух недель армия держала оборону против значительно превосходящих сил врага. Константин Рокоссовский создал на наиболее опасных участках прочные противотанковые и артиллерийские очаги обороны, вынуждавшие врага прорывать все новые и новые позиции, применял имевшиеся у него танки не только против пехоты противника, но и — сосредоточенно — для борьбы с вражескими танками. Оба шоссе были заминированы, были также взорваны шлюзы Истринского водохранилища, что сильно замедлило продвижение танковой группы врага. Именно в составе 16-й армии Рокоссовского под Москвой сражались ставшие прославленными дивизии И. В. Панфилова и А. П. Белобородова, танковая бригада М. Е. Катукова и кавалерийский корпус Л. М. Доватора.

Лев Михайлович Доватор.

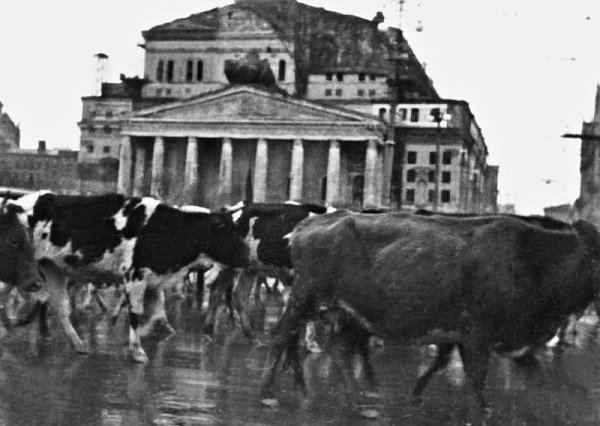

23. Об этом сегодня говорят мало, но Битва за Москву также связана с таким явлением как исход жителей.

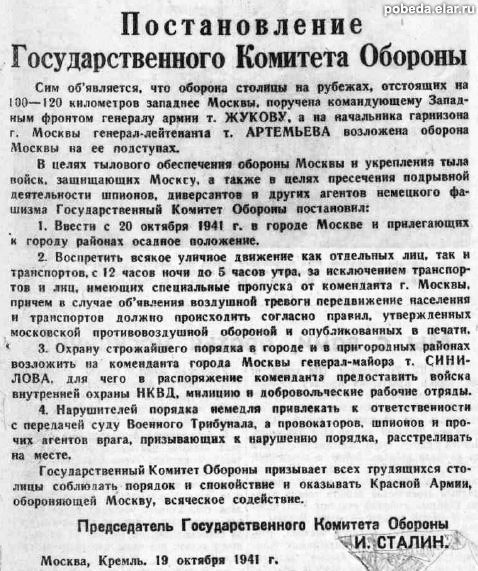

16 октября 1941 года московское метро было закрыто. Это был единственный день во всей истории московского метро, когда оно не работало. В городе началась паника. Получила распространение информация о том, что Иосиф Сталин уехал из Москвы, а город вот-вот сдадут немцам.

В Москве перестали топить, закрывались аптеки и поликлиники. Москва опустела, начались стихийные акции мародерства и массовый отток населения. Кто побогаче — уезжал на машинах, кто попроще — уходил пешком. Сталин даже распорядился подготовить к взрыву основные промышленные предприятия и другие важнейшие объекты Москвы.

10 октября взрывчатка была доставлена на заводы. Уничтожению подлежали не только предприятия оборонной промышленности, но и хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы, трамвайные и троллейбусные парки, мосты, электростанции, а также здания ТАСС, Центрального телеграфа и телефонные станции…

Жизнь в городе должна была стать невозможной. Рабочие увидели, что предприятия готовят к уничтожению. Информация о том, что они заминированы и могут быть взорваны в любую минуту, подбавила масла в огонь. Только приказ о том, чтобы к паникерам, мародерам и беглецам применялись самые решительные меры, вплоть до расстрела, смогло остановить панику и массовый исход из Москвы.

16 октября 1941 года московское метро было закрыто. Это был единственный день во всей истории московского метро, когда оно не работало. В городе началась паника. Получила распространение информация о том, что Иосиф Сталин уехал из Москвы, а город вот-вот сдадут немцам.

В Москве перестали топить, закрывались аптеки и поликлиники. Москва опустела, начались стихийные акции мародерства и массовый отток населения. Кто побогаче — уезжал на машинах, кто попроще — уходил пешком. Сталин даже распорядился подготовить к взрыву основные промышленные предприятия и другие важнейшие объекты Москвы.

10 октября взрывчатка была доставлена на заводы. Уничтожению подлежали не только предприятия оборонной промышленности, но и хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы, трамвайные и троллейбусные парки, мосты, электростанции, а также здания ТАСС, Центрального телеграфа и телефонные станции…

Жизнь в городе должна была стать невозможной. Рабочие увидели, что предприятия готовят к уничтожению. Информация о том, что они заминированы и могут быть взорваны в любую минуту, подбавила масла в огонь. Только приказ о том, чтобы к паникерам, мародерам и беглецам применялись самые решительные меры, вплоть до расстрела, смогло остановить панику и массовый исход из Москвы.

24. Песня «Бьётся в тесной печурке огонь» была написана Алексеем Сурковым в ноябре 1941 года, когда 258-й стрелковый полк подполковника Василия Суханова, в котором тогда воевал Сурков, попал в окружение в окрестностях посёлка Дарна.

25. Одной из причин поражения немцев зимой 1941 года многие историки считают мороз. Однако температура в декабре 1941 не превышала минус 20°С (в отличие от аномально холодного 1940 года – в январе температура достигала отметки в минус 42,1°С). Конечно, у немцев зимой, было летнее обмундирование, но это, как говориться, не наши проблемы..

26. Полки 78-й дивизии, которыми командовал полковник Афанасий Белобородов, стояли на рубеже 3-4 километров от города Истра, прикрывая отход 16-й армии. Когда немцы начали форсировать Истринское водохранилище прямо по льду, командование армии распорядилось открыть плотины водохранилища. Уровень воды в водохранилище резко упал, лёд просел, и немцы были вынуждены остановиться на несколько суток.

27. 17 ноября 1941 года советским командованием был издан приказ, в котором предписывалось «лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом». Во исполнение этого приказа 18 ноября (по другой информации – 20 ноября) командиры диверсионных групп получили задание сжечь 10 занятых немцами деревень. На всё отводилось от пяти до семи дней. В один из отрядов входила Зоя Космодемьянская, подвиг которой навсегда остался в истории.

«Дедушка спецназа» Илья Старинов вспоминал, что Иосиф Сталин потребовал, чтобы Подмосковье превратили в снежную пустыню. Враг должен был натыкаться только на пепелища и околевать от стужи. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. В частности, там звучал призыв: «Гони немца на мороз!»

«Дедушка спецназа» Илья Старинов вспоминал, что Иосиф Сталин потребовал, чтобы Подмосковье превратили в снежную пустыню. Враг должен был натыкаться только на пепелища и околевать от стужи. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. В частности, там звучал призыв: «Гони немца на мороз!»

Навсегда сохрани фотографию Зои.

Я, наверно, вовеки её позабыть не смогу.

Это девичье тело, не мёртвое и не живое.

Это Зоя из мрамора тихо лежит на снегу.

Беспощадной петлёй перерезана тонкая шея.

Незнакомая власть

в запрокинутом лике твоём.

Так любимого ждут,

сокровенной красой хорошея,

изнутри озаряясь

таинственным женским огнём.

Только ты не дождалась его,

снеговая невеста.

Он - в солдатской шинели,

на запад лежит его путь,

может быть, недалёко

от этого страшного места,

где ложились снежинки

на строгую девичью грудь.

Вечной силы и слабости

неповторимо единство.

Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.

Не ворвалось в тебя,

не вскипело в тебе материнство,

тёплый ротик ребёнка не тронул сухого соска.

Ты лежишь на снегу.

О, как много за нас отдала ты,

чтобы гордо откинуться чистым,

прекрасным лицом!

За доспехи героя, за тяжёлые ржавые латы,

за святое блаженство быть храбрым бойцом.

Стань же нашей любимицей,

символом правды и силы,

чтоб была наша верность,

как гибель твоя, высока.

Мимо твоей занесённой снегами могилы -

на запад, на запад! - идут, присягая, войска.

Маргарита Алигер, поэма «Зоя», отрывок.

Я, наверно, вовеки её позабыть не смогу.

Это девичье тело, не мёртвое и не живое.

Это Зоя из мрамора тихо лежит на снегу.

Беспощадной петлёй перерезана тонкая шея.

Незнакомая власть

в запрокинутом лике твоём.

Так любимого ждут,

сокровенной красой хорошея,

изнутри озаряясь

таинственным женским огнём.

Только ты не дождалась его,

снеговая невеста.

Он - в солдатской шинели,

на запад лежит его путь,

может быть, недалёко

от этого страшного места,

где ложились снежинки

на строгую девичью грудь.

Вечной силы и слабости

неповторимо единство.

Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.

Не ворвалось в тебя,

не вскипело в тебе материнство,

тёплый ротик ребёнка не тронул сухого соска.

Ты лежишь на снегу.

О, как много за нас отдала ты,

чтобы гордо откинуться чистым,

прекрасным лицом!

За доспехи героя, за тяжёлые ржавые латы,

за святое блаженство быть храбрым бойцом.

Стань же нашей любимицей,

символом правды и силы,

чтоб была наша верность,

как гибель твоя, высока.

Мимо твоей занесённой снегами могилы -

на запад, на запад! - идут, присягая, войска.

Маргарита Алигер, поэма «Зоя», отрывок.

28. В самые трудные дни, когда немцы находились на ближайших подступах к Москве, более 100 тыс. человек записались в дивизии народного ополчения, а 250 тыс. москвичей, в основном женщины и подростки, копали противотанковые рвы.

29. Некоторые события Битвы за Москву до сих пор имеют разную оценку у историков. Например, подвиг панфиловцев. Бывший командир 1075-го стрелкового полка Илья Васильевич Капров, допрошенный по поводу обстоятельств легендарного боя 16 ноября 1941 года, давал такие показания: «Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах». Есть в этом эпизоде Великой Отечественной и другие неоднозначные моменты, историки спорят и о количестве наших бойцов, и о числе остановленных героями немецких танков. Но не им судить...

Генерал Иван Васильевич Панфилов.

30. Первый советский «Оскар»

В 1943 году документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой» был удостоен «Оскара». Из Голливуда золотую статуэтку привез и передал режиссерам картины фронтовой кинооператор Владислав Микоша, который побывал в США вместе со своими коллегами Николаем Лыткиным, Рувимом Халушаковым и Василием Соловьевым. Сейчас эта статуэтка хранится в Музее кино в Москве.

В 1943 году документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой» был удостоен «Оскара». Из Голливуда золотую статуэтку привез и передал режиссерам картины фронтовой кинооператор Владислав Микоша, который побывал в США вместе со своими коллегами Николаем Лыткиным, Рувимом Халушаковым и Василием Соловьевым. Сейчас эта статуэтка хранится в Музее кино в Москве.

31. В декабре 1941 года в Москву прибыл министр иностранных дел Великобритании Антони Иден. Ему устроили ознакомительную поездку на один из участков фронта. Увидев колонны брошенных немцами танков, бронетранспортеров и машин, англичанин был поражен масштабами германского разгрома. Потрясло Идена – поклонника творчества Петра Ильича Чайковского – и то, что немцы сделали с домом-музеем великого русского композитора в Клину.

А Красная армия продолжала наступать. К 1 февраля 1942 года на разных участках фронта враг был отброшен от Москвы на расстояние от 80 до 250 км. Московская битва, развеявшая миф о непобедимости Третьего рейха, завершилась 20 апреля 1942 года. Крах стратегии блицкрига поставил гитлеровскую Германию перед необходимостью вести затяжную войну, готовиться к которой заранее нацисты считали излишним…

Вечная

слава

героям!

Вечная слава!

Вечная слава!

Вечная

слава

героям!

Слава героям!

Слава!!

...Но зачем она им,

эта слава,—

мертвым?

Для чего она им,

эта слава,—

павшим?

Все живое —

спасшим.

Себя —

не спасшим.

Для чего она им,

эта слава,—

мертвым?..

Если молнии

в тучах заплещутся жарко,

и огромное небо

от грома

оглохнет,

если крикнут

все люди

земного шара,—

ни один из погибших

даже не вздрогнет.

Знаю:

солнце

в пустые глазницы

не брызнет!

Знаю:

песня

тяжелых могил

не откроет!

Но от имени

сердца,

от имени

жизни,

повторяю!

Вечная

Слава

Героям!..

И бессмертные гимны,

прощальные гимны

над бессонной планетой

плывут

величаво...

Пусть

не все герои,—

те,

кто погибли,—

павшим

вечная слава!

Вечная

слава!!

Вспомним всех поименно,

горем

вспомним

своим...

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Вспомним

гордо и прямо

погибших в борьбе...

Есть

великое право:

забывать

о себе!

Есть

высокое право:

пожелать

и посметь!..

Стала

вечною славой

мгновенная

смерть!

2

Разве погибнуть

ты нам завещала,

Родина?

Жизнь

обещала,

любовь

обещала,

Родина.

Разве для смерти

рождаются дети,

Родина?

Разве хотела ты

нашей

смерти,

Родина?

Пламя

ударило в небо!—

ты помнишь,

Родина?

Тихо сказала:

«Вставайте

на помощь...»

Родина.

Славы

никто у тебя не выпрашивал,

Родина.

Просто был выбор у каждого:

я

или

Родина.

Самое лучшее

и дорогое —

Родина.

Горе твое —

это наше

горе,

Родина.

Правда твоя —

это наша

правда,

Родина.

Слава твоя —

это наша

слава,

Родина!

3

Плескалось

багровое знамя,

горели

багровые звезды,

слепая пурга

накрывала

багровый от крови

закат,

и слышалась

поступь

дивизий,

великая поступь

дивизий,

железная поступь

дивизий,

точная

поступь

солдат!

Навстречу раскатам

ревущего грома

мы в бой поднимались

светло и сурово.

На наших знаменах

начертано

слово:

Победа!

Победа!!

Во имя Отчизны —

победа!

Во имя живущих —

победа!

Во имя грядущих —

победа!

Войну

мы должны сокрушить.

И не было гордости

выше,

и не было доблести

выше —

ведь кроме

желания выжить

есть еще

мужество

жить!

Навстречу раскатам

ревущего грома

мы в бой поднимались

светло и сурово.

На наших знаменах

начертано слово

Победа!

Победа!!

4

Черный камень,

черный камень,

что ж молчишь ты,

черный камень?

Разве ты

хотел такого?

Разве ты

мечтал когда-то

стать надгробьем

для могилы

Неизвестного

солдата?

Черный камень.

Что ж молчишь ты,

черный камень?..

Мы в горах

тебя

искали.

Скалы

тяжкие

дробили.

Поезда в ночах

трубили.

Мастера в ночах

не спали,

чтобы

умными руками

чтобы

собственною

кровью

превратить

обычный камень

в молчаливое

надгробье...

Разве камни

виноваты

в том,

что где-то

под землею

слишком долго

спят солдаты?

Безымянные

солдаты.

Неизвестные

солдаты...

А над ними

травы сохнут,

А над ними

звезды меркнут.

А над ними

кружит

беркут

и качается

подсолнух.

И стоят над ними

сосны.

И пора приходит

снегу.

И оранжевое солнце

разливается

по небу.

Время

движется над ними...

Но когда-то,

но когда-то

кто-то в мире

помнил

имя

Неизвестного

солдата!

Ведь еще

до самой смерти

он имел друзей

немало.

Ведь еще

живет на свете

очень старенькая

мама.

А еще была

невеста.

Где она теперь —

невеста?..

Умирал солдат —

известным.

Умер —

Неизвестным.

5

Ой, зачем ты,

солнце красное,

все уходишь —

не прощаешься?

Ой, зачем

с войны безрадостной,

сын,

не возвращаешься?

Из беды

тебя я выручу,

прилечу

орлицей быстрою...

Отзовись,

моя кровиночка!

Маленький.

Единственный...

Белый свет

не мил.

Изболелась я.

Возвратись,

моя надежда!

Зернышко мое,

Зорюшка моя.

Горюшко мое,—

где ж ты?

Не могу найти дороженьки,

чтоб заплакать

над могилою...

Не хочу я

ничегошеньки —

только сына

милого.

За лесами моя ластынька!

За горами —

за громадами...

Если выплаканы

глазыньки —

сердцем

плачут матери.

Белый свет

не мил.

Изболелась я.

Возвратись,

моя надежда!

Зернышко мое,

Зорюшка моя.

Горюшко мое,—

где ж ты?

6

Когда ты, грядущее?

Скоро ли?

В ответ на какую

боль?..

Ты видишь:

самые гордые

вышли на встречу

с тобой.

Грозишь

частоколами надолб.

Пугаешь

угластыми кручами...

Но мы

поднимем себя

по канатам,

из собственных нервов

скрученных!

Вырастем.

Стерпим любые смешки.

И станем

больше

богов!..

И будут дети

лепить снежки

из кучевых

облаков.

7

Это песня

о солнечном свете,

это песня

о солнце в груди.

Это песня о юной планете,

у которой

все впереди!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

Устремленные к солнцу побеги,

вам

до синих высот вырастать.

Мы —

рожденные песней победы —

начинаем

жить и мечтать!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

Торопитесь,

веселые весны!

Мы погибшим на смену

пришли.

Не гордитесь,

далекие звезды,—

ожидайте

гостей

с Земли!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

8

Слушайте!

Это мы

говорим.

Мертвые.

Мы.

Слушайте!

Это мы

говорим.

Оттуда.

Из тьмы.

Слушайте!

Распахните глаза.

Слушайте до конца.

Это мы

говорим,

мертвые.

Стучимся

в ваши

сердца...

Не пугайтесь!

Однажды

мы вас потревожим во сне.

Над полями

свои голоса пронесем в тишине.

Мы забыли,

как пахнут цветы.

Как шумят тополя.

Мы и землю

забыли.

Какой она стала,

земля?

Как там птицы?

Поют на земле

без нас?

Как черешни?

Цветут на земле

без нас?

Как светлеет

река?

И летят облака

над нами?

Без нас.

Мы забыли траву.

Мы забыли деревья давно.

Нам

шагать по земле

не дано.

Никогда не дано!

Никого не разбудит

оркестра

печальная

медь...

Только самое страшное,—

даже страшнее,

чем смерть:

знать,

что птицы

поют на земле

без нас!

Что черешни

цветут на земле

без нас!

Что светлеет

река.

И летят облака

над нами.

Без нас.

Продолжается жизнь.

И опять

начинается день.

Продолжается жизнь.

Приближается

время дождей.

Нарастающий ветер

колышет

большие хлеба.

Это —

ваша судьба.

Это —

общая наша

судьба...

Так же птицы

поют на земле

без нас.

И черешни

цветут на земле

без нас.

И светлеет

река.

И летят облака

над нами.

Без нас...

9

Я

не смогу.

Я

не умру...

Если

умру —

стану

травой.

Стану

листвой.

Дымом костра.

Вешней землей.

Ранней звездой.

Стану волной,

пенной

волной!

Сердце

свое

вдаль

унесу.

Стану

росой,

первой грозой,

смехом

детей,

эхом

в лесу...

Будут в степях

травы

шуметь.

Будет стучать

в берег

волна...

Только б

допеть!

Только б

успеть!

Только б

испить

чашу

до дна!

Только б

в ночи

пела

труба!

Только б

в полях

зрели

хлеба!..

Дай мне

ясной жизни,

судьба!

Дай мне

гордой смерти,

судьба!

10

Помните!

Через века,

через года,—

помните!

О тех,

кто уже не придет

никогда,—

помните!

Не плачьте!

В горле

сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти

павших

будьте

достойны!

Вечно

достойны!

Хлебом и песней,

Мечтой и стихами,

жизнью

просторной,

каждой секундой,

каждым дыханьем

будьте

достойны!

Люди!

Покуда сердца

стучатся,—

помните!

Какою

ценой

завоевано счастье,—

пожалуйста,

помните!

Песню свою

отправляя в полет,—

помните!

О тех,

кто уже никогда

не споет,—

помните!

Детям своим

расскажите о них,

чтоб

запомнили!

Детям

детей

расскажите о них,

чтобы тоже

запомнили!

Во все времена

бессмертной

Земли

помните!

К мерцающим звездам

ведя корабли,—

о погибших

помните!

Встречайте

трепетную весну,

люди Земли.

Убейте

войну,

прокляните

войну,

люди Земли!

Мечту пронесите

через года

и жизнью

наполните!..

Но о тех,

кто уже не придет

никогда,—

заклинаю,—

помните!

Роберт Рождественский. 1962г.

слава

героям!

Вечная слава!

Вечная слава!

Вечная

слава

героям!

Слава героям!

Слава!!

...Но зачем она им,

эта слава,—

мертвым?

Для чего она им,

эта слава,—

павшим?

Все живое —

спасшим.

Себя —

не спасшим.

Для чего она им,

эта слава,—

мертвым?..

Если молнии

в тучах заплещутся жарко,

и огромное небо

от грома

оглохнет,

если крикнут

все люди

земного шара,—

ни один из погибших

даже не вздрогнет.

Знаю:

солнце

в пустые глазницы

не брызнет!

Знаю:

песня

тяжелых могил

не откроет!

Но от имени

сердца,

от имени

жизни,

повторяю!

Вечная

Слава

Героям!..

И бессмертные гимны,

прощальные гимны

над бессонной планетой

плывут

величаво...

Пусть

не все герои,—

те,

кто погибли,—

павшим

вечная слава!

Вечная

слава!!

Вспомним всех поименно,

горем

вспомним

своим...

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Вспомним

гордо и прямо

погибших в борьбе...

Есть

великое право:

забывать

о себе!

Есть

высокое право:

пожелать

и посметь!..

Стала

вечною славой

мгновенная

смерть!

2

Разве погибнуть

ты нам завещала,

Родина?

Жизнь

обещала,

любовь

обещала,

Родина.

Разве для смерти

рождаются дети,

Родина?

Разве хотела ты

нашей

смерти,

Родина?

Пламя

ударило в небо!—

ты помнишь,

Родина?

Тихо сказала:

«Вставайте

на помощь...»

Родина.

Славы

никто у тебя не выпрашивал,

Родина.

Просто был выбор у каждого:

я

или

Родина.

Самое лучшее

и дорогое —

Родина.

Горе твое —

это наше

горе,

Родина.

Правда твоя —

это наша

правда,

Родина.

Слава твоя —

это наша

слава,

Родина!

3

Плескалось

багровое знамя,

горели

багровые звезды,

слепая пурга

накрывала

багровый от крови

закат,

и слышалась

поступь

дивизий,

великая поступь

дивизий,

железная поступь

дивизий,

точная

поступь

солдат!

Навстречу раскатам

ревущего грома

мы в бой поднимались

светло и сурово.

На наших знаменах

начертано

слово:

Победа!

Победа!!

Во имя Отчизны —

победа!

Во имя живущих —

победа!

Во имя грядущих —

победа!

Войну

мы должны сокрушить.

И не было гордости

выше,

и не было доблести

выше —

ведь кроме

желания выжить

есть еще

мужество

жить!

Навстречу раскатам

ревущего грома

мы в бой поднимались

светло и сурово.

На наших знаменах

начертано слово

Победа!

Победа!!

4

Черный камень,

черный камень,

что ж молчишь ты,

черный камень?

Разве ты

хотел такого?

Разве ты

мечтал когда-то

стать надгробьем

для могилы

Неизвестного

солдата?

Черный камень.

Что ж молчишь ты,

черный камень?..

Мы в горах

тебя

искали.

Скалы

тяжкие

дробили.

Поезда в ночах

трубили.

Мастера в ночах

не спали,

чтобы

умными руками

чтобы

собственною

кровью

превратить

обычный камень

в молчаливое

надгробье...

Разве камни

виноваты

в том,

что где-то

под землею

слишком долго

спят солдаты?

Безымянные

солдаты.

Неизвестные

солдаты...

А над ними

травы сохнут,

А над ними

звезды меркнут.

А над ними

кружит

беркут

и качается

подсолнух.

И стоят над ними

сосны.

И пора приходит

снегу.

И оранжевое солнце

разливается

по небу.

Время

движется над ними...

Но когда-то,

но когда-то

кто-то в мире

помнил

имя

Неизвестного

солдата!

Ведь еще

до самой смерти

он имел друзей

немало.

Ведь еще

живет на свете

очень старенькая

мама.

А еще была

невеста.

Где она теперь —

невеста?..

Умирал солдат —

известным.

Умер —

Неизвестным.

5

Ой, зачем ты,

солнце красное,

все уходишь —

не прощаешься?

Ой, зачем

с войны безрадостной,

сын,

не возвращаешься?

Из беды

тебя я выручу,

прилечу

орлицей быстрою...

Отзовись,

моя кровиночка!

Маленький.

Единственный...

Белый свет

не мил.

Изболелась я.

Возвратись,

моя надежда!

Зернышко мое,

Зорюшка моя.

Горюшко мое,—

где ж ты?

Не могу найти дороженьки,

чтоб заплакать

над могилою...

Не хочу я

ничегошеньки —

только сына

милого.

За лесами моя ластынька!

За горами —

за громадами...

Если выплаканы

глазыньки —

сердцем

плачут матери.

Белый свет

не мил.

Изболелась я.

Возвратись,

моя надежда!

Зернышко мое,

Зорюшка моя.

Горюшко мое,—

где ж ты?

6

Когда ты, грядущее?

Скоро ли?

В ответ на какую

боль?..

Ты видишь:

самые гордые

вышли на встречу

с тобой.

Грозишь

частоколами надолб.

Пугаешь

угластыми кручами...

Но мы

поднимем себя

по канатам,

из собственных нервов

скрученных!

Вырастем.

Стерпим любые смешки.

И станем

больше

богов!..

И будут дети

лепить снежки

из кучевых

облаков.

7

Это песня

о солнечном свете,

это песня

о солнце в груди.

Это песня о юной планете,

у которой

все впереди!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

Устремленные к солнцу побеги,

вам

до синих высот вырастать.

Мы —

рожденные песней победы —

начинаем

жить и мечтать!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

Торопитесь,

веселые весны!

Мы погибшим на смену

пришли.

Не гордитесь,

далекие звезды,—

ожидайте

гостей

с Земли!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся

павшим героям:

то, что отцы не допели,—

мы

допоем!

То, что отцы не построили,—

мы

построим!

8

Слушайте!

Это мы

говорим.

Мертвые.

Мы.

Слушайте!

Это мы

говорим.

Оттуда.

Из тьмы.

Слушайте!

Распахните глаза.

Слушайте до конца.

Это мы

говорим,

мертвые.

Стучимся

в ваши

сердца...

Не пугайтесь!

Однажды

мы вас потревожим во сне.

Над полями

свои голоса пронесем в тишине.

Мы забыли,

как пахнут цветы.

Как шумят тополя.

Мы и землю

забыли.

Какой она стала,

земля?

Как там птицы?

Поют на земле

без нас?

Как черешни?

Цветут на земле

без нас?

Как светлеет

река?

И летят облака

над нами?

Без нас.

Мы забыли траву.

Мы забыли деревья давно.

Нам

шагать по земле

не дано.

Никогда не дано!

Никого не разбудит

оркестра

печальная

медь...

Только самое страшное,—

даже страшнее,

чем смерть:

знать,

что птицы

поют на земле

без нас!

Что черешни

цветут на земле

без нас!

Что светлеет

река.

И летят облака

над нами.

Без нас.

Продолжается жизнь.

И опять

начинается день.

Продолжается жизнь.

Приближается

время дождей.

Нарастающий ветер

колышет

большие хлеба.

Это —

ваша судьба.

Это —

общая наша

судьба...

Так же птицы

поют на земле

без нас.

И черешни

цветут на земле

без нас.

И светлеет

река.

И летят облака

над нами.

Без нас...

9

Я

не смогу.

Я

не умру...

Если

умру —

стану

травой.

Стану

листвой.

Дымом костра.

Вешней землей.

Ранней звездой.

Стану волной,

пенной

волной!

Сердце

свое

вдаль

унесу.

Стану

росой,

первой грозой,

смехом

детей,

эхом

в лесу...

Будут в степях

травы

шуметь.

Будет стучать

в берег

волна...

Только б

допеть!

Только б

успеть!

Только б

испить

чашу

до дна!

Только б

в ночи

пела

труба!

Только б

в полях

зрели

хлеба!..

Дай мне

ясной жизни,

судьба!

Дай мне

гордой смерти,

судьба!

10

Помните!

Через века,

через года,—

помните!

О тех,

кто уже не придет

никогда,—

помните!

Не плачьте!

В горле

сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти

павших

будьте

достойны!

Вечно

достойны!

Хлебом и песней,

Мечтой и стихами,

жизнью

просторной,

каждой секундой,

каждым дыханьем

будьте

достойны!

Люди!

Покуда сердца

стучатся,—

помните!

Какою

ценой

завоевано счастье,—

пожалуйста,

помните!

Песню свою

отправляя в полет,—

помните!

О тех,

кто уже никогда

не споет,—

помните!

Детям своим

расскажите о них,

чтоб

запомнили!

Детям

детей

расскажите о них,

чтобы тоже

запомнили!

Во все времена

бессмертной

Земли

помните!

К мерцающим звездам

ведя корабли,—

о погибших

помните!

Встречайте

трепетную весну,

люди Земли.

Убейте

войну,

прокляните

войну,

люди Земли!

Мечту пронесите

через года

и жизнью

наполните!..

Но о тех,

кто уже не придет

никогда,—

заклинаю,—

помните!

Роберт Рождественский. 1962г.

Вечный огонь в Смоленске

Вечная память героям отдавшим жизнь за Родину и низкий поклон.

Спасибо тем кто прочел. Честь имею.

Спасибо тем кто прочел. Честь имею.

Вообщем к чему это я . ДЕД ни разу не говорил что то плохое про Сталина.

А вот на счет бендеровцев полицаев, так он их либо ненавидел. Сказались немецкие лагеря. Там они были королями. Одно из развлечений у них было бить нагайками по голове, благодаря этому он всю жизнь остался лысым. Слава Богу он не застал это период времени где мы сейчас живет.

П.С. живу вна Украине.