3804

21

Первые зенитные ракетные системы С-25, С-75, "Найк-Аякс" и "Найк-Геркулес", разработанные в СССР и США, успешно решали основную задачу, поставленную при их создании, - обеспечить поражение высокоскоростных высотных целей, недоступных для ствольной зенитной артиллерии и сложных для осуществления перехвата истребительной авиацией.

При этом в полигонных условиях была достигнута столь высокая эффективность применения нового оружия, что у заказчиков возникло вполне обоснованное стремление обеспечить возможность его применения во всем диапазоне скоростей и высот, на котором могла действовать авиация вероятного противника. Между тем минимальная высота зон поражения комплексов С-25 и С-75 составляла 1-3 км, что соответствовало тактико-техническим требованиям, сформированным в начале пятидесятых годов. Результаты анализа возможного хода предстоящих военных операций указывали на то, что по мере насыщения обороны этими зенитными ракетными комплексами ударная авиация может перейти к действиям на малых высотах(что в последствии и произошло).

В нашей стране начало работ над первым маловысотным ЗРК следует отнести к осени 1955г., когда исходя из наметившихся тенденций расширения требований к ракетному оружию руководитель КБ-1 А.А.Расплетин поставил перед своими сотрудниками задачу создания перевозимого комплекса с повышенными возможностями поражения маловысотных воздушных целей и организовал для ее решения лабораторию во главе с Ю.Н. Фигуровским.

Новая зенитная ракетная система предназначалась для перехвата целей, летящих со скоростями до 1500 км/ч на высотах от 100 до 5000 м, на дальности до 12 км, и создавалась с учетом обеспечения мобильности всех ее составляющих - зенитных ракетных и технических дивизионов, придаваемых им технических средств, средств радиолокационной разведки, управления и связи.

Все элементы разрабатываемой системы проектировались либо на автомобильной базе, либо с обеспечением возможности транспортировки как прицепов с использованием автомобилей-тягачей по дорогам, а также железнодорожным, авиационным и морским транспортом.

При формировании технического облика новой системы широко использовался опыт разработки ранее созданных систем. Для определения положения самолета-цели и ракеты использовали разностный метод с линейным сканированием воздушного пространства, аналогично реализованному в комплексах С-25 и С-75.

Применительно к обнаружению и сопровождению маловысотных целей особую проблему создавали отражения радиолокационного сигнала от местных предметов. При этом в комплексе С-75 наибольшему воздействию помех подвергался канал антенны, сканирующей в угломестной плоскости, в тот момент, когда луч зондирующего сигнала приближался к подстилающей поверхности.

Поэтому в станции наведения ракет маловысотного комплекса приняли наклонное расположение антенн, при котором отраженный сигнал от подстилающей поверхности в процессе сканирования нарастал постепенно. Это позволило уменьшить засветку экранов операторов сопровождения цели отражениями от местных предметов, а использование одного внутреннего сканера, за каждый оборот которого производилось поочередное сканирование пространства антеннами в двух плоскостях, позволило обеспечить работу радиолокатора одни м передающим устройством. Передача команд на борт ракеты производилась через специальную антенну с широкой диаграммой направленности с использованием импульсной кодированной линии. Запрос бортовых ответчиков ракет осуществлялся через систему, аналогичную принятой в комплексе С-75.

С другой стороны, для реализации узкой диаграммы направленности излучения станции наведения ракет при сканировании пространства с использованием механического сканера и допустимых габаритах ее антенн был осуществлен переход на более высокочастотный диапазон с длиной волны 3 см, что потребовало применения новых электровакуумных приборов.

Ввиду небольшой дальности действия комплекса и, как следствие, малого подлетного времени самолетов противника, в станцию наведения ракет СНР-125 была изначально заложена система автоматизированного пуска ракет (автоматизированный прибор пуска АПП-125), предназначенная для определения границ зоны поражения ЗРК, решения задачи пуска и определения координат точки встречи цели и ракеты. При вхождении расчетной точки встречи в зону поражения АПП-125 должен был автоматически производить пуск ракеты.

Для ускорения работ и снижения их стоимости широко использовался опыт разработки ЗРС С-75. Большую роль в завершении работ и принятию ЗРС С-125 на вооружение Войск ПВО страны сыграла зенитная управляемая ракета (ЗУР) ракета В-600, которая изначально создавалась для корабельного ЗРК М-1 «Волна», параллельно с С-125 создавался в НИИ-10 (ныне МНИИРЭ «Альтаир»).

Испытания специально создаваемой для С-125 ЗУР В-625 оказались неудачными и было принято решение о доработке ракеты В-600 (4К90) для наземной ЗРС С-125. На ее базе была создана ЗУР, отличавшаяся от прототипа блоком радиоуправления и визирования (УР-20) для совместимости с наземными средствами наведения ракеты.

После успешных испытаний Постановлением №735-338 эта ракета под индексом В-600П (5В24) была введена в состав ЗРС С-125.

Новая зенитная ракетная система предназначалась для перехвата целей, летящих со скоростями до 1500 км/ч на высотах от 100 до 5000 м, на дальности до 12 км, и создавалась с учетом обеспечения мобильности всех ее составляющих - зенитных ракетных и технических дивизионов, придаваемых им технических средств, средств радиолокационной разведки, управления и связи.

Все элементы разрабатываемой системы проектировались либо на автомобильной базе, либо с обеспечением возможности транспортировки как прицепов с использованием автомобилей-тягачей по дорогам, а также железнодорожным, авиационным и морским транспортом.

При формировании технического облика новой системы широко использовался опыт разработки ранее созданных систем. Для определения положения самолета-цели и ракеты использовали разностный метод с линейным сканированием воздушного пространства, аналогично реализованному в комплексах С-25 и С-75.

Применительно к обнаружению и сопровождению маловысотных целей особую проблему создавали отражения радиолокационного сигнала от местных предметов. При этом в комплексе С-75 наибольшему воздействию помех подвергался канал антенны, сканирующей в угломестной плоскости, в тот момент, когда луч зондирующего сигнала приближался к подстилающей поверхности.

Поэтому в станции наведения ракет маловысотного комплекса приняли наклонное расположение антенн, при котором отраженный сигнал от подстилающей поверхности в процессе сканирования нарастал постепенно. Это позволило уменьшить засветку экранов операторов сопровождения цели отражениями от местных предметов, а использование одного внутреннего сканера, за каждый оборот которого производилось поочередное сканирование пространства антеннами в двух плоскостях, позволило обеспечить работу радиолокатора одни м передающим устройством. Передача команд на борт ракеты производилась через специальную антенну с широкой диаграммой направленности с использованием импульсной кодированной линии. Запрос бортовых ответчиков ракет осуществлялся через систему, аналогичную принятой в комплексе С-75.

С другой стороны, для реализации узкой диаграммы направленности излучения станции наведения ракет при сканировании пространства с использованием механического сканера и допустимых габаритах ее антенн был осуществлен переход на более высокочастотный диапазон с длиной волны 3 см, что потребовало применения новых электровакуумных приборов.

Ввиду небольшой дальности действия комплекса и, как следствие, малого подлетного времени самолетов противника, в станцию наведения ракет СНР-125 была изначально заложена система автоматизированного пуска ракет (автоматизированный прибор пуска АПП-125), предназначенная для определения границ зоны поражения ЗРК, решения задачи пуска и определения координат точки встречи цели и ракеты. При вхождении расчетной точки встречи в зону поражения АПП-125 должен был автоматически производить пуск ракеты.

Для ускорения работ и снижения их стоимости широко использовался опыт разработки ЗРС С-75. Большую роль в завершении работ и принятию ЗРС С-125 на вооружение Войск ПВО страны сыграла зенитная управляемая ракета (ЗУР) ракета В-600, которая изначально создавалась для корабельного ЗРК М-1 «Волна», параллельно с С-125 создавался в НИИ-10 (ныне МНИИРЭ «Альтаир»).

Испытания специально создаваемой для С-125 ЗУР В-625 оказались неудачными и было принято решение о доработке ракеты В-600 (4К90) для наземной ЗРС С-125. На ее базе была создана ЗУР, отличавшаяся от прототипа блоком радиоуправления и визирования (УР-20) для совместимости с наземными средствами наведения ракеты.

После успешных испытаний Постановлением №735-338 эта ракета под индексом В-600П (5В24) была введена в состав ЗРС С-125.

×

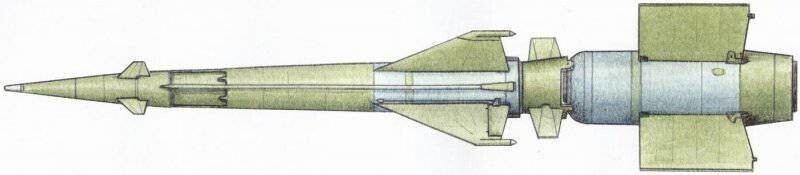

Ракета В-600П была первой советской твердотопливной ЗУР, выполненной по аэродинамической схеме «утка», что обеспечивало ей высокую маневренность при полете на малых высотах. Для поражения цели ЗУР оснащена осколочно-фугасной БЧ с радиовзрывателем общей массой 60 кг. При ее подрыве по команде радиовзрывателя или СНР образовывалось 3560-3570 осколков массой до 5,5 г, радиус разлета которых достигал 12,5 м. Через 26 с после старта, в случае промаха, ракета уходила вверх и самоликвидировалась. Управление ракетой в полете и наведение на цель осуществлялось радиокомандами поступающими с СНР-125.

В четырех отсеках маршевой ступени в порядке их размещения, начиная с головной части, были расположены радиовзрыватель (5Е15 «Пролив»), две рулевые машины, БЧ в форме усеченного конуса с предохранительно-исполнительным механизмом и отсек с бортовой аппаратурой ЗРС С-125 предназначалась для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами (КР), действующих со скоростями 410-560 м/с на высотах 0,2-10 км и дальностях 6-10 км.

Сверхзвуковые, маневрирующие с перегрузками до 4 ед.цели поражались на высотах 5-7 км, дозвуковые с перегрузкой до 9 ед. - с высот 1000 м и более при максимальном курсовом параметре 7 км и 9 км соответственно.

В пассивных помехах цели поражались на высотах до 7 км, а постановщик активных помех-на высотах 300-6000 м. Вероятность поражения цели одной ЗУР составляла 0,8-0,9 в простой обстановке и 0.49-0,88 в пассивных помехах.

Первые зенитные ракетные полки, оснащенные С-125, были развернуты в 1961 г.

в Московском округе ПВО. Одновременно зенитные ракетные и технические дивизионы С-125 совместно с ЗРС С-75, а позднее и С-200, были введены в состав бригад ПВО смешанного состава.

В состав ЗРК входит станция наведения ракет (СНР-125), зенитная управляемая ракета (ЗУР, перевозимая пусковая установка ПУ), транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) и кабина сопряжения.

В четырех отсеках маршевой ступени в порядке их размещения, начиная с головной части, были расположены радиовзрыватель (5Е15 «Пролив»), две рулевые машины, БЧ в форме усеченного конуса с предохранительно-исполнительным механизмом и отсек с бортовой аппаратурой ЗРС С-125 предназначалась для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами (КР), действующих со скоростями 410-560 м/с на высотах 0,2-10 км и дальностях 6-10 км.

Сверхзвуковые, маневрирующие с перегрузками до 4 ед.цели поражались на высотах 5-7 км, дозвуковые с перегрузкой до 9 ед. - с высот 1000 м и более при максимальном курсовом параметре 7 км и 9 км соответственно.

В пассивных помехах цели поражались на высотах до 7 км, а постановщик активных помех-на высотах 300-6000 м. Вероятность поражения цели одной ЗУР составляла 0,8-0,9 в простой обстановке и 0.49-0,88 в пассивных помехах.

Первые зенитные ракетные полки, оснащенные С-125, были развернуты в 1961 г.

в Московском округе ПВО. Одновременно зенитные ракетные и технические дивизионы С-125 совместно с ЗРС С-75, а позднее и С-200, были введены в состав бригад ПВО смешанного состава.

В состав ЗРК входит станция наведения ракет (СНР-125), зенитная управляемая ракета (ЗУР, перевозимая пусковая установка ПУ), транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) и кабина сопряжения.

Средства станции наведения ракет

Станция наведения ракет СНР-125 предназначена для обнаружения маловысотных целей на дальности до 110 км, опознавания их государственной принадлежности, сопровождения и последующего наведения на них одной или двух ракет, а также для контроля результатов стрельбы. Для решения этих задач СНР оснащена приемно-передающей и приемной системами, работающими в сантиметровом (3-3,75 см) диапазоне волн.

С целью снижения отражений от земной поверхности они оснащены антеннами специальной конфигурации, на 45 град. развернутыми по отношению к горизонту, обеспечивающими формирование диаграмм направленности в двух взаимно перпендикулярных плоскостях для приема эхо-сигналов от цели и сигналов ответчиков ракет.

С целью снижения отражений от земной поверхности они оснащены антеннами специальной конфигурации, на 45 град. развернутыми по отношению к горизонту, обеспечивающими формирование диаграмм направленности в двух взаимно перпендикулярных плоскостях для приема эхо-сигналов от цели и сигналов ответчиков ракет.

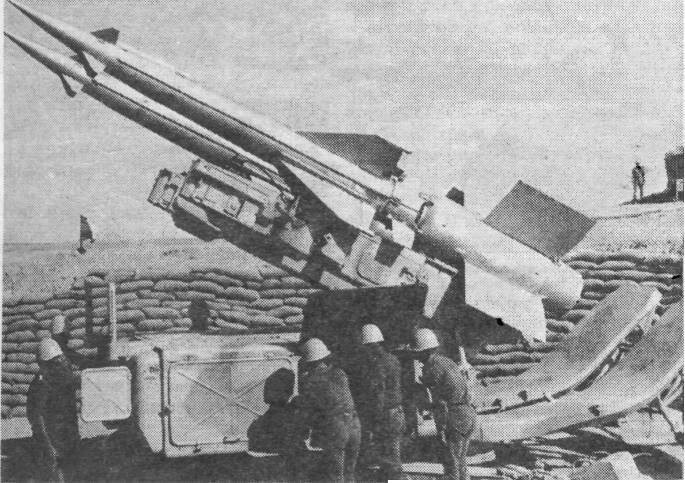

Двухбалочная перевозимая ПУ 5П71 (СМ-78А-1), наводимая по азимуту и углу места следящим электроприводом, предназначалась для размещения двух ракет, их предварительного наведения и наклонного пуска в цель. После развертывания на стартовой позиции (допустимый уклон площадки до 2 град.) ПУ требовала горизонтирования винтовыми домкратами.

ТЗМ ПР-14А (ПР-14АМ, ПР-14Б) служила для транспортировки ракет 5В24 и заряжания ими пусковых установок. Эта ТЗМ и ее последующие модификации (ПР-14АМ, ПР-14Б) были разработаны в ГСКБ на шасси автомобиля ЗиЛ-157. Время заряжания ПУ ракетами с ТЗМ не превышало 2 минут.

Кабина сопряжения и связи 5Ф20 (5Ф24, 5X56) обеспечивала работу СНР в режиме приема целеуказания от АСУ.

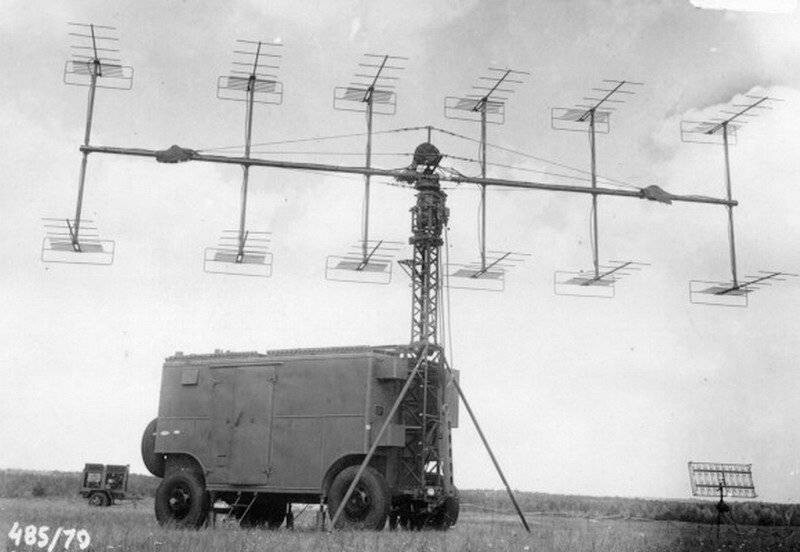

Для раннего обнаружения низколетящих целей дивизиону могли придаваться РЛС типа П-12 метрового и П-15 дециметрового диапазонов. Для увеличения дальности обнаружения маловысотных целей последняя оборудовалась дополнительным антенно-мачтовым устройством «Унжа». Кроме того, дополнительно могла быть придана аппаратура радиорелейной связи 5Я61 (5Я62, 5Я6З) «Циклоида», а для тренировок операторов СНР и офицеров наведения аппаратура «Аккорд», придаваемая ЗРК С-75 и С-125 из расчета один комплект на четыре зенитных ракетных дивизиона.

Для раннего обнаружения низколетящих целей дивизиону могли придаваться РЛС типа П-12 метрового и П-15 дециметрового диапазонов. Для увеличения дальности обнаружения маловысотных целей последняя оборудовалась дополнительным антенно-мачтовым устройством «Унжа». Кроме того, дополнительно могла быть придана аппаратура радиорелейной связи 5Я61 (5Я62, 5Я6З) «Циклоида», а для тренировок операторов СНР и офицеров наведения аппаратура «Аккорд», придаваемая ЗРК С-75 и С-125 из расчета один комплект на четыре зенитных ракетных дивизиона.

РЛС П-12

РЛС П-15

Кабина пункта управления ЗРК С-125"Печора"

Вся аппаратура ЗРК размещена в буксируемых автомобильных прицепах и полуприцепах, что обеспечивало размещение дивизиона на относительно ровной площадке размерами 200х200 м с малыми углами закрытия. Как правило, на подготовленной позиции все средства СНР-125 размещались в заглубленных железобетонных укрытиях с дополнительным земляным покрытием, ПУ - в полукольцевых обваловках, ЗУР - в стационарных сооружениях по 8-16 ракет в каждом или на позициях дивизионов.

Модификации :

ЗРК С-125 «Нева-М» - первый вариант модернизации этой системы. Решение об этом было принято уже в марте 1961 г., когда С-125 «Нева» еще не состояла на вооружении. Работы по ее совершенствованию должно было осуществить КБ завода №304 под общим руководством КБ-1. Принят на вооружение 27.09.1970 г. Общий объем работ предусматривал создание ЗУР В-601П (5В27), расширение и доработку аппаратуры СНР-125 применительно к новой ракете, а также создание новой четырехбалочной ПУ 5П73 для использования ракет В-600П и В-601П, модернизированных ТЗМ (ПР-14М, ПР-14МА) на шасси автомобиля ЗиЛ-131 или Урал.

Ракета В-601П (5В27) была принята на вооружение в мае 1964 г. Основное направление работ при ее создании заключалось в разработке нового радиовзрывателя и маршевого двигателя на принципиально новом топливе с высоким удельным импульсом и повышенной плотностью. При сохранении общих габаритов ракеты это вело к увеличению максимальной дальности и высоты поражения комплекса.

От своего аналога ЗУР В-600П отличалась новым маршевым двигателем, взрывателем,

предохранительно-исполнительным механизмом и БЧ массой 72 кг, при подрыве которой образовывалось до 4500 осколков массой 4,72-4,79 г. Внешнее отличие заключалось в двух аэродинамических поверхностях на переходном соединительном отсеке для уменьшения дальности полета стартового двигателя после его отделения. Для расширения зоны поражения ракета наводилась и на пассивном участке траектории, а время самоликвидации было увеличено до 49 с. ЗУР могла маневрировать с перегрузками до 6 единиц и эксплуатироваться при температурах от -400 до +500. Новая ЗУР обеспечивала поражение целей, действующих со скоростями полета до 560 м/с (до 2000 км/ч) на дальности до 17 км в диапазоне высот 200-14000 м. В пассивных помехах заданной плотности максимальная высота поражения снижалась до 8000 м, а дальность - до 13,6 км. Маловысотные (100-200 м) цели и околозвуковые самолеты уничтожались на дальности до 10 км и 22 км соответственно.

От своего аналога ЗУР В-600П отличалась новым маршевым двигателем, взрывателем,

предохранительно-исполнительным механизмом и БЧ массой 72 кг, при подрыве которой образовывалось до 4500 осколков массой 4,72-4,79 г. Внешнее отличие заключалось в двух аэродинамических поверхностях на переходном соединительном отсеке для уменьшения дальности полета стартового двигателя после его отделения. Для расширения зоны поражения ракета наводилась и на пассивном участке траектории, а время самоликвидации было увеличено до 49 с. ЗУР могла маневрировать с перегрузками до 6 единиц и эксплуатироваться при температурах от -400 до +500. Новая ЗУР обеспечивала поражение целей, действующих со скоростями полета до 560 м/с (до 2000 км/ч) на дальности до 17 км в диапазоне высот 200-14000 м. В пассивных помехах заданной плотности максимальная высота поражения снижалась до 8000 м, а дальность - до 13,6 км. Маловысотные (100-200 м) цели и околозвуковые самолеты уничтожались на дальности до 10 км и 22 км соответственно.

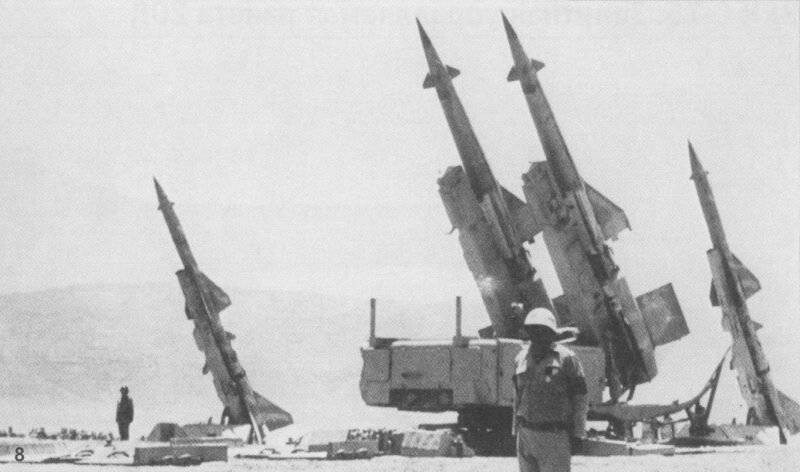

Перевозимая четырехбалочная ПУ 5П73 (СМ-106) была разработана в ЦКБ-34 (главный конструктор Б.С. Коробов) с минимальным углом старта ЗУР в 9 град. и имела специальное резинометаллическое многосекционное круговое покрытие для предотвращения эрозии грунта вокруг нее при пусках ракет. ПУ обеспечивала установку и пуск ЗУР В-600и В-601П, а заряжание осуществлялось последовательно двумя ТЗМ со стороны правой или левой пары балок.

Основные характеристики ЗРК С-125М с ЗУР 5В27

Год принятия на вооружение 1970

Дальность поражения целей, км 2,5-22

Высота поражения целей, км 0,02-14

Курсовой параметр, км 12

Максимальная скорость целей, м/с 560

Вероятность поражения самолета/КР 0,4-0,7/0,3

Масса ЗУР/БЧ, кг 980/72

Время перезаряжания, мин 1

ЗРК С-125М1 (С-125М1А) «Нева-М1» создан путем дальнейшей модернизации ЗРК С-125М, проведенной в начале 1970-х гг. и принят на вооружение с ракетой 5В27Д в мае 1978 г. Одновременно была разработана модификация ракеты со специальной боевой частью, для поражения групповых целей.

Он имел повышенную помехозащищенность каналов управления ЗУР и визирования цели, а также возможность ее сопровождения и обстрела в условиях визуальной видимости за счет аппаратуры телевизионно-оптического визирования «Карат-2» (9Ш33А). Это существенно облегчило боевую работу по самолетам-постановщикам помех в условиях их визуальной видимости. Однако ТОВ был неэффективен в сложных метеоусловиях, при направлении его на солнце или импульсный источник света, а также не обеспечивал определение дальности до цели, что ограничивало выбор методов наведения ЗУР и снижало эффективность стрельбы по скоростным целям. Во второй половине 1970-х гг. в С-125М1 введена аппаратура для обеспечения стрельбы по НЛЦ на предельно малых высотах и наземным (надводным) радиоконтрастным целям(в том числе ракетами со специальной боевой частью). Новая модификация ракеты 5В27Д имела увеличенную скорость полета и позволяла обстреливать цели «вдогон». В связи с увеличением длины и стартовой массы до 980 кг на любых балках ПУ 5П73 можно было размещать только три ЗУР. В начале 1980 гг. на СНР-125 всех модификаций для противодействия противорадиолокационным ракетам устанавливается аппаратура «Дублер» с 1-2 выносными радиолокационными имитаторами, которые устанавливались на удалении от станции и работали на излучение в режиме «мерцание».

Доказавший свою надежность и эффективность, ЗРК С-125 до настоящего времени находится на вооружении армий многих стран мира. По оценкам специалистов и аналитиков около 530 ЗРК С-125 «Нева» различных модификаций под условным наименованием «Печора» были поставлены в 35 стран и использовались в ряде вооруженных конфликтов и локальных войн. В «тропическом» исполнении комплекс имел специальное лакокрасочное покрытие для отпугивания термитов.

Год принятия на вооружение 1970

Дальность поражения целей, км 2,5-22

Высота поражения целей, км 0,02-14

Курсовой параметр, км 12

Максимальная скорость целей, м/с 560

Вероятность поражения самолета/КР 0,4-0,7/0,3

Масса ЗУР/БЧ, кг 980/72

Время перезаряжания, мин 1

ЗРК С-125М1 (С-125М1А) «Нева-М1» создан путем дальнейшей модернизации ЗРК С-125М, проведенной в начале 1970-х гг. и принят на вооружение с ракетой 5В27Д в мае 1978 г. Одновременно была разработана модификация ракеты со специальной боевой частью, для поражения групповых целей.

Он имел повышенную помехозащищенность каналов управления ЗУР и визирования цели, а также возможность ее сопровождения и обстрела в условиях визуальной видимости за счет аппаратуры телевизионно-оптического визирования «Карат-2» (9Ш33А). Это существенно облегчило боевую работу по самолетам-постановщикам помех в условиях их визуальной видимости. Однако ТОВ был неэффективен в сложных метеоусловиях, при направлении его на солнце или импульсный источник света, а также не обеспечивал определение дальности до цели, что ограничивало выбор методов наведения ЗУР и снижало эффективность стрельбы по скоростным целям. Во второй половине 1970-х гг. в С-125М1 введена аппаратура для обеспечения стрельбы по НЛЦ на предельно малых высотах и наземным (надводным) радиоконтрастным целям(в том числе ракетами со специальной боевой частью). Новая модификация ракеты 5В27Д имела увеличенную скорость полета и позволяла обстреливать цели «вдогон». В связи с увеличением длины и стартовой массы до 980 кг на любых балках ПУ 5П73 можно было размещать только три ЗУР. В начале 1980 гг. на СНР-125 всех модификаций для противодействия противорадиолокационным ракетам устанавливается аппаратура «Дублер» с 1-2 выносными радиолокационными имитаторами, которые устанавливались на удалении от станции и работали на излучение в режиме «мерцание».

Доказавший свою надежность и эффективность, ЗРК С-125 до настоящего времени находится на вооружении армий многих стран мира. По оценкам специалистов и аналитиков около 530 ЗРК С-125 «Нева» различных модификаций под условным наименованием «Печора» были поставлены в 35 стран и использовались в ряде вооруженных конфликтов и локальных войн. В «тропическом» исполнении комплекс имел специальное лакокрасочное покрытие для отпугивания термитов.

Боевое «крещение» ЗРК С-125 прошел в 1970 году на Синайском полуострове. Каждый дивизион от внезапных ударов низколетящих самолетов прикрывался 3-4 ЗСУ-23-4 «Шилка», отделением переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2» и пулеметами ДШК.

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-125 ПВО Египта, ПУ старого двухбалочного типа

При широком использовании тактики «засад» первый F-4Е был сбит 30 июня, второй – спустя пять дней, четыре «Фантома» - 18 июля и еще три израильских самолета – 3 августа 1970 г. При этом было повреждено еще три самолета израильских ВВС. По израильским данным еще 6 самолетов было сбито арабскими ЗРК С-125 в ходе октябрьской войны 1973 года.

Комплексы С-125 использовались армией Ирака в ирано-иракской войне 1980-1988

гг., а в 1991 г.– при отражении ударов авиации многонациональных сил; в Сирии – против израильтян в ходе ливанского кризиса 1982 г.; в Ливии – для стрельбы по самолетам США в заливе Сидра (1986 г.)

гг., а в 1991 г.– при отражении ударов авиации многонациональных сил; в Сирии – против израильтян в ходе ливанского кризиса 1982 г.; в Ливии – для стрельбы по самолетам США в заливе Сидра (1986 г.)

В Югославии – против самолетов НАТО в 1999 г. По данным югославских военных, именно комплексом С-125 27.03.1999 г. был сбит F-117А.

Крайний, зафиксированный случай боевого использования был отмечен, во время эфиопо-эритрейского конфликта в 1998-2000г., когда ракетой этого комплекса был сбит самолёт-нарушитель.

По мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, маловысотный ЗРК «Печора» по своей надежности является одним из лучших образцов систем ПВО. За несколько десятилетий своей эксплуатации до настоящего времени их значительная часть не исчерпала свой ресурс и может состоять на вооружении до 20-30-х гг. XXI века. По опыту боевого применения и практических стрельб, «Печора» обладает высокой эксплуатационной надежностью и ремонтопригодностью. Используя современные технологии, можно значительно повысить ее боевые возможности при относительно небольших затратах в сравнении с закупкой новых средств ПВО, имеющих сопоставимые характеристики. Поэтому, с учетом большой заинтересованности со стороны потенциальных заказчиков, в последние годы был предложен ряд отечественных и зарубежных вариантов модернизации ЗРС «Печора».

ЗРК С-125-2М (К) «Печора-2М» («Печора-2К») является первым, практически реализованным отечественным мобильным (контейнерным) вариантом модернизации этой широко известной зенитной системы. Он был разработан межгосударственной финансово-промышленной группой (МФПГ) «Оборонительные системы» (27 предприятий, в том числе 3 белорусских) без привлечения бюджетных ассигнований. В окончательном варианте этот комплекс, созданный на основе новейших технологий и современной элементной базы, был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2003 в подмосковном г. Жуковский летом 2003 г.

Крайний, зафиксированный случай боевого использования был отмечен, во время эфиопо-эритрейского конфликта в 1998-2000г., когда ракетой этого комплекса был сбит самолёт-нарушитель.

По мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, маловысотный ЗРК «Печора» по своей надежности является одним из лучших образцов систем ПВО. За несколько десятилетий своей эксплуатации до настоящего времени их значительная часть не исчерпала свой ресурс и может состоять на вооружении до 20-30-х гг. XXI века. По опыту боевого применения и практических стрельб, «Печора» обладает высокой эксплуатационной надежностью и ремонтопригодностью. Используя современные технологии, можно значительно повысить ее боевые возможности при относительно небольших затратах в сравнении с закупкой новых средств ПВО, имеющих сопоставимые характеристики. Поэтому, с учетом большой заинтересованности со стороны потенциальных заказчиков, в последние годы был предложен ряд отечественных и зарубежных вариантов модернизации ЗРС «Печора».

ЗРК С-125-2М (К) «Печора-2М» («Печора-2К») является первым, практически реализованным отечественным мобильным (контейнерным) вариантом модернизации этой широко известной зенитной системы. Он был разработан межгосударственной финансово-промышленной группой (МФПГ) «Оборонительные системы» (27 предприятий, в том числе 3 белорусских) без привлечения бюджетных ассигнований. В окончательном варианте этот комплекс, созданный на основе новейших технологий и современной элементной базы, был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2003 в подмосковном г. Жуковский летом 2003 г.

По мнению разработчиков, модернизированная «Печора» обеспечивает борьбу со всеми типами аэродинамических средств воздушного нападения, особенно маловысотными и малоразмерными целями.

Модернизированная ракета увеличила дальность и эффективность поражения целей, а замена основного оборудования на цифровую и твердотельную технику – надежность и срок службы комплекса. Одновременно были снижены эксплуатационные расходы и уменьшен состав боевого расчета комплекса. Установка основных элементов ЗРК на автомобильное шасси, использование программно-управляемого гидропривода антенны, современных средств связи и аппаратуры спутниковой навигации обеспечили мобильность ЗРК и существенно сократили время его развертывания в боевое положение. Комплекс получил возможность сопрягаться с удаленными РЛС и вышестоящими КП по телекодовым каналам.

Модернизированная ракета увеличила дальность и эффективность поражения целей, а замена основного оборудования на цифровую и твердотельную технику – надежность и срок службы комплекса. Одновременно были снижены эксплуатационные расходы и уменьшен состав боевого расчета комплекса. Установка основных элементов ЗРК на автомобильное шасси, использование программно-управляемого гидропривода антенны, современных средств связи и аппаратуры спутниковой навигации обеспечили мобильность ЗРК и существенно сократили время его развертывания в боевое положение. Комплекс получил возможность сопрягаться с удаленными РЛС и вышестоящими КП по телекодовым каналам.

Мобильная «Печора-2М» с ракетами 5В27ДЕ имеет повышенные дальность (с 24 до 32 км) и скорость (с 700 до 1000 м/с) поражаемых целей, увеличенное количество пусковых установок (с 4 до 8) и целевых каналов (до 2 при использовании второго антенного поста), а также сниженное (с 90 до 20-30 минут) общее время развертывания комплекса на позиции.

Мобильная ПУ 5П73-2 ЗРК С-125"Печора-2М" ПВО Венесуэлы

Кроме того, за счет значительного увеличения расстояния между кабиной управления, антенным постом и пусковыми установками, использования комплекса радиотехнической защиты и новой оптико-электронной системы была резко повышена живучесть основных боевых элементов комплекса в условиях его радиоэлектронного и огневого подавления со стороны противника. Он стал мобильным с одновременным повышением его эксплуатационной надежности. Новая элементная база,использованная для модернизации СНР, обеспечила обнаружение воздушных целей с ЭПР 2 кв. м, летящих на высоте 7 км и 350 м, на дальности до 80 км и 40 км соответственно. Оснащение станции новой оптико-электронной системой (ОЭС) обеспечило надежное обнаружение целей в дневных и ночных условиях. ОЭС (оптико-электронный модуль на антенном посту и блок обработки информации в кабине управления) служит для обнаружения и измерения угловых координат воздушных целей днем и ночью. Телевизионный и тепловизионный каналы позволяют обнаруживать воздушные цели на дальностях до 60 км (днем) и до 30 км (днем и ночью) соответственно.

Двухбалочная ПУ 5П73-2 размещена на модифицированном шасси МЗКТ-6525 (8021) с новой, специально созданной и размещенной впереди двигателя кабиной. При массе в 31,5 т она может передвигаться с максимальной скоростью до 80 км/час. Расчет из 3 человек обеспечивает перевод ПУ из походного положения в боевое за время не более 30 минут.

От прототипа модернизированная «Печора», кроме того, отличается высокой степенью автоматизации боевой работы и контроля технического состояния, простотой информационного обмена с внешними источниками радиолокационной информации, между СНР и пусковыми установками, уменьшенным объемом регламентных работ, в 8-10 раз сокращенной номенклатурой запасных частей. По желанию заказчика на СНР может быть установлена аппаратура национальной системы определения государственной принадлежности цели.

Для защиты ЗРК «Печора-2М/К» от ударов противорадиолокационных ракет типа «Харм» (AGM-88 HARM), наводящихся по излучению антенного поста, был специально разработан комплекс радиотехнической защиты КРТЗ-125-2М.

В его состав входят 4-6 передающих устройств ОИ-125, блок управления и связи ОИ-125БС, ЗИП, автономный источник питания (220В/50Гц) и транспортный автомобиль типа «Урал-4320». Работа КРТЗ-125-2М основана на принципе маскирования сигналов антенного поста сигналами группы передающих устройств, при условии того, что мощность каждого из них превышает или равна мощности фонового излучения антенного поста в заданном секторе ответственности.

Излучаемые группой ОИ-125 пачки импульсов постоянно меняют свои параметры по

заданной программе,ставя ГСН ПРР уводящую по угловым координатам пространственную помеху. При равномерном размещении ОИ-125 вокруг антенного поста (по окружности с диаметром 300 м) обеспечивается увод от него ракет на расстояние безопасного для него подрыва. Важным является то, что КРТЗ-125-2М может быть успешно использован в совокупности с любыми ЗРС и ЗРК российского производства.

Двухбалочная ПУ 5П73-2 размещена на модифицированном шасси МЗКТ-6525 (8021) с новой, специально созданной и размещенной впереди двигателя кабиной. При массе в 31,5 т она может передвигаться с максимальной скоростью до 80 км/час. Расчет из 3 человек обеспечивает перевод ПУ из походного положения в боевое за время не более 30 минут.

От прототипа модернизированная «Печора», кроме того, отличается высокой степенью автоматизации боевой работы и контроля технического состояния, простотой информационного обмена с внешними источниками радиолокационной информации, между СНР и пусковыми установками, уменьшенным объемом регламентных работ, в 8-10 раз сокращенной номенклатурой запасных частей. По желанию заказчика на СНР может быть установлена аппаратура национальной системы определения государственной принадлежности цели.

Для защиты ЗРК «Печора-2М/К» от ударов противорадиолокационных ракет типа «Харм» (AGM-88 HARM), наводящихся по излучению антенного поста, был специально разработан комплекс радиотехнической защиты КРТЗ-125-2М.

В его состав входят 4-6 передающих устройств ОИ-125, блок управления и связи ОИ-125БС, ЗИП, автономный источник питания (220В/50Гц) и транспортный автомобиль типа «Урал-4320». Работа КРТЗ-125-2М основана на принципе маскирования сигналов антенного поста сигналами группы передающих устройств, при условии того, что мощность каждого из них превышает или равна мощности фонового излучения антенного поста в заданном секторе ответственности.

Излучаемые группой ОИ-125 пачки импульсов постоянно меняют свои параметры по

заданной программе,ставя ГСН ПРР уводящую по угловым координатам пространственную помеху. При равномерном размещении ОИ-125 вокруг антенного поста (по окружности с диаметром 300 м) обеспечивается увод от него ракет на расстояние безопасного для него подрыва. Важным является то, что КРТЗ-125-2М может быть успешно использован в совокупности с любыми ЗРС и ЗРК российского производства.

реклама

Операция Арцав 19 началась в 4 часа утра 9 июня. Израильские БПЛА IAI Scout и малоразмерные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты Mastiff провели разведку и наблюдение сирийских аэродромов, позиций ЗРК и передвижений войск. Впервые в мире израильтяне широко использовали беспилотные самолёты-разведчики в боевой обстановке. Они вели прямую телевизионную трансляцию изображения на командные пункты. Получая наглядную информацию, командование принимало решения для нанесения ракетных ударов. Отвлекающая группа израильской авиации перед ударом главных сил вызвала включение радиолокационных станций сирийских ЗРК, по которым был нанесён удар с помощью самонаводящихся противорадиолокационных ракет, а те средства, которые не были уничтожены, были подавлены помехами. В группу радиолокационного обеспечения входили самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye, контролировавшие активность действий сирийских ВВС. Оборудованные для ведения радиоэлектронной борьбы Боинг-707, вертолёты Sikorsky CH-53 Sea Stallion и самолёты IAI-202 Арава прослушивали радиосети сирийских ВВС и ПВО и ставили пассивные и активные помехи. Так, за час до удара они начали постановку пассивных радиоэлектронных помех на фронте 150 200 км; за 12 минут интенсивных помех системам связи и управления средствами ПВО; за 5 7 минут активных помех большой мощности, подавивших средства радиолокационной разведки противника. В операции также использовались десятки ложных целей Шимшон (Tactical Air-Launched Decoy) создающие на экране РЛС отметку полноразмерного самолёта. Уничтожение сирийских средств ПВО проводилось ракетами класса земля-земля и дальнобойной и реактивной артиллерией; при этом использовались боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель с помощью лазерного луча. Через 10 12 минут после ракетного удара по сирийским позициям был нанесён удар силами около 100 самолетов. Израильская авиация действовала группами по 2 6 истребителей-бомбардировщиков. На них были установлены специальные двигатели, которые не оставляли за собой конденсационного следа, что затрудняло визуальное обнаружение. Они наносили удары с применением обычных, кассетных, шариковых и кумулятивных бомб, а также управляемых и самонаводящихся ракет AGM-78 Стандард-АРМ , Шрайк , Мейверик , специально доработанных под рабочие частоты сирийских РЛС. Оставшиеся сирийские РЛС и пусковые установки уничтожались с расстояния 60 80 км, превышающего радиус действия сирийских зенитных ракет средней дальности. Система ПВО Сирии в Ливане была практически полностью уничтожена.

Только вот не надо мне минусов, просто примите как данность. Мне жаль наших пОтриотов, но мы - отсталая страна, особенно, в электронике, в промышленном отношении тоже, т.е. раньше была надежда победить не качеством, если, то уж количеством, точно, а теперь и количества нет.

Ничего против Маловысотного ЗРК С-125, просто нашел ИМХО ошибку "-400".

С-75.

Музей Мотовилихинских Заводов.

Пермь.

Я не удержался. Тоже, вслед за сыном залез.

С-300 и САУ-152 было тоже (в смысле - лАзали).

Ещё очень немало стрелялок. Очень невкусных, для тех,кого ими будут кормить.

Фото не моё и, похоже, экспозицию чуток поменяли. Я чуток лет назад был там в непоследний раз.