2208

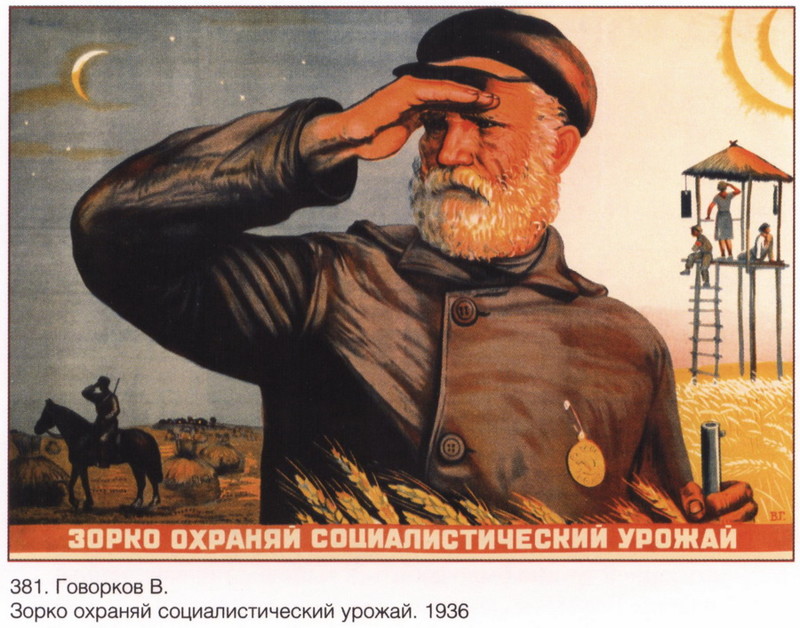

19

Лично мне в моей многотрудной, полной невзгод и опасностей жизни пришлось побывать и поработать в разных местах, включая и вышеперечисленные. И хочется сказать, что как и все совки, тетя врет. Поделюсь своими воспоминаниями. Как будто бы я ничего не читал и не видел после 91 года -- только воспоминания.

Понятно, что нужно было проявлять недюжинную изобретательность, чтобы воровать продукты, притом, что столовые и даже рестораны не имели права придумывать собственные блюдА, а в стандартных блюдАх "закладка" продуктов нормировалась до грамма и все это проверялось ОБХСС и прочими недокормленными конроллерами.

Вообще, система управления была такой. В каждом городе есть трест ресторанов и трест столовых. В нем есть специальные люди, которые придумывают блюда (не знаю как называются), специальные люди, которые придумывают технологии их производства -- технологи, и люди, которые расчитывают себестоимость и цену -- калькуляторы. Цена вычислялась так: стоимость продуктов* коэффициент наценки, который зависел от категории заведения. А уже в заведениях должны были считать до грамма закладку продуктов в блюдА.

Вот что делали совецкие голубые воришки. Сметана разводилась кефиром. Водой ее разводили только ламеры, потому что ОБХСС не дремал и вода в сметане вычислялась, а кефир нет. Чтобы молоко не портилось в него добавляли пищевую соду. Процент порчи закладывался и экономия шла в семьи работников. Еще были нормы боя, усушки и утруски, которые, естетственно, выбирались на сто процентов.

Отдельно о порче. Был такой термин "подработка". Когда дефицитные продукты, заныканные в магазине системы Гастроном, например, курицы, тухли, то их "подрабатывали" -- складывали в ванны, заливали водой с уксусом и оставляли на ночь. Потом везли в рабочие столовые. Если котлета источала сильный аромат чеснока, то это значило, что протухла говядина из которой она была сделана.

Чай готовился так. В бак с кипятком добавляется жженый сахар и немного заварки грузинского чая 3-го сорта. Бак оставляется на ночь на слабом огне. К утру получается коричневая сладкая жидкость без вкуса и запаха.

Суп прекрасно получался без мяса. Вместо него можно было добавить комбинжир (смесь животного и растительного жира), а потом уже в тарелку клали кусочек мяса (в Москве) или куринных костей (в провинции).

Ну и конечно недокладывали. Это было таким массовым явлением, что повсюду стояли "контрольные весы" для самозащиты населения от недовеса.

Высший пилотаж -- это "пересортица". Это когда низкие сорта продаются как высшие, часто путем совершения операции смешивания. Низкие сорта дешевле, высшие -- дороже. Вот на этих прОцентах...

В результате, советские работники общепита воровали еды в количестве достаточном не только для прокорма своей семьи, но и для обмена с торговыми работниками на убогие признаки благополучия тех лет -- книги из престижных "серий", хрусталь, сапоги на "манной каше", кримплен и прочую нищебродскую по нынешним временам роскошь.

Насколько я знаю, в столовых и продмагазинах воровали массово, а в трестах меньше -- не было техничекской возможности, во всяком случая для рядового персонала. Зато там раз в неделю отоваривали продуктами. Было счастьем иметь в семье работника треста.

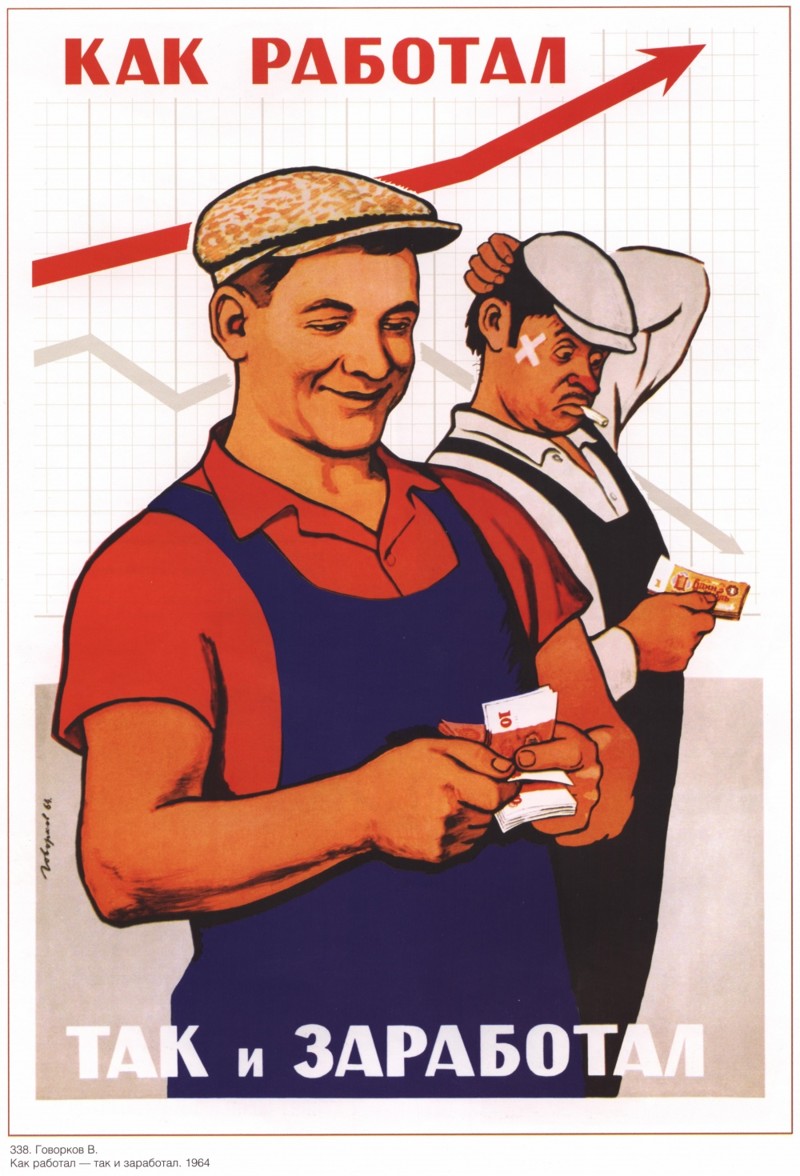

Кстати, зарплата у столовских была нищенской - 100-150 рублей. И в торговле было также. Т.е. воровство, как я понимаю, уже закладывалось.

Вообще, система управления была такой. В каждом городе есть трест ресторанов и трест столовых. В нем есть специальные люди, которые придумывают блюда (не знаю как называются), специальные люди, которые придумывают технологии их производства -- технологи, и люди, которые расчитывают себестоимость и цену -- калькуляторы. Цена вычислялась так: стоимость продуктов* коэффициент наценки, который зависел от категории заведения. А уже в заведениях должны были считать до грамма закладку продуктов в блюдА.

Вот что делали совецкие голубые воришки. Сметана разводилась кефиром. Водой ее разводили только ламеры, потому что ОБХСС не дремал и вода в сметане вычислялась, а кефир нет. Чтобы молоко не портилось в него добавляли пищевую соду. Процент порчи закладывался и экономия шла в семьи работников. Еще были нормы боя, усушки и утруски, которые, естетственно, выбирались на сто процентов.

Отдельно о порче. Был такой термин "подработка". Когда дефицитные продукты, заныканные в магазине системы Гастроном, например, курицы, тухли, то их "подрабатывали" -- складывали в ванны, заливали водой с уксусом и оставляли на ночь. Потом везли в рабочие столовые. Если котлета источала сильный аромат чеснока, то это значило, что протухла говядина из которой она была сделана.

Чай готовился так. В бак с кипятком добавляется жженый сахар и немного заварки грузинского чая 3-го сорта. Бак оставляется на ночь на слабом огне. К утру получается коричневая сладкая жидкость без вкуса и запаха.

Суп прекрасно получался без мяса. Вместо него можно было добавить комбинжир (смесь животного и растительного жира), а потом уже в тарелку клали кусочек мяса (в Москве) или куринных костей (в провинции).

Ну и конечно недокладывали. Это было таким массовым явлением, что повсюду стояли "контрольные весы" для самозащиты населения от недовеса.

Высший пилотаж -- это "пересортица". Это когда низкие сорта продаются как высшие, часто путем совершения операции смешивания. Низкие сорта дешевле, высшие -- дороже. Вот на этих прОцентах...

В результате, советские работники общепита воровали еды в количестве достаточном не только для прокорма своей семьи, но и для обмена с торговыми работниками на убогие признаки благополучия тех лет -- книги из престижных "серий", хрусталь, сапоги на "манной каше", кримплен и прочую нищебродскую по нынешним временам роскошь.

Насколько я знаю, в столовых и продмагазинах воровали массово, а в трестах меньше -- не было техничекской возможности, во всяком случая для рядового персонала. Зато там раз в неделю отоваривали продуктами. Было счастьем иметь в семье работника треста.

Кстати, зарплата у столовских была нищенской - 100-150 рублей. И в торговле было также. Т.е. воровство, как я понимаю, уже закладывалось.

×

Чем кормили

Вот примерные меню советских столовых.

Салаты:

Капуста с сахаром и уксусом (из нефти, а вовсе не виноградным и не ябочным). К капусте часто предлагалась половина вареного яйца.

Капуста квашеная.

Яйцо под майонезом. Майонез делался из плохофильтрованного подсолнечного масла. И хотя и был в отличие от нынешней химии натуральным, зато вонял.

Свекла тертая со сметаной.

Морковь тертая со сметаной.

Супы:

Исконно-русский борщ №1: Свекла, картошка, лук, уксус, кости (и/или комбинжир).

Исконно-русский борщ №2: Молдавский концентрат борща, комбинжир.

Щи: капуста, картошка, морковка, лук, кости (или комбинжир).

Второе:

Котлета: хлеб (процентов 80), мясо, недоеденная вчерашняя пища, например, яичница.

Бифштекс: хлеб (процентов 50), остальное как в котлете. Часто подавался с яйцом. Это самое дорогое столовское блюдо.

Шницель: тоже, что и котлета, только из свинины.

Курица: маленький кусок вареной курицы. Бульон использовался для супа.

Рыба: жареный хек или спинка минтая, обычно в хлебной панировке.

Гарнир: серые разваренные макароны, калибра 7.62 или 9 мм из муки мягких сортов, пюре серого цвета (просто мятая картошка с водой), с кусочком сливочного масла, которое полагалось класть сверху чтоб видно, каша перловая, вареный дробленый рис.

Напитки:

Чай (см. выше)

Кофе с молоком или черный: варился в огромном баке. Повторить можно так -- берете самый дешевый молотый кофе, желательно вьетнамский, -- четверть чайной ложки на стакан, долго кипятите в воде с молоком или без, по вкусу.

Кисель: Брикеты кипятились в воде. Брикет состоял из картофельного крахмала и сушеного сиропа.

Сок: сок из трехлитровых банок разбавлялся водой из под крана.

И главное -- компот из сухофруктов! Его научились варить из одних сушеных яблок. Урюк и груши стоили дороже.

Сметана

Это отдельное блюдо -- стакан или полстакана сметаны. Поедалась она столовой или чайной ложкой. Приготовлялась путем разбавления сметаны из фляг водой или кефиром, остатки воровали. Сметану ели обычно мужики, для сытости. В некоторых местах в нее предлагали добавить сахар -- получался десерт.

Хлеб

Два-четыре куска белого или черного. Для сытости тоже, но и традиция такая. В некоторых столовых резали толстые двойные куски.

Кстати, вспомнил случай. Году в 1997, я оказался в одном московском предприятии, в заводской столовой, сохранившейся в советской нетронутости, с юной девушкой лет 19-ти. Мы зашли туда пообедать, потому что ничего больше не было. И вот я по старой памяти взял полстакана сметаны, кроме борща и котлеты с макаронами, конечно. Когда мы сели за стол, девушка выпучила на меня свои наивные глазки и спросила глядя отвращением на сметану в граненом стакане:

-- И ты будешь это есть?

Я хохотал от радости за новое поколение.

Между прочим, обед в столовке в конце 70-х начале 80-х стоил где-то 70 копеек - 1 рубль. 1.50 стоил компексный обед в ресторане, бизнес-ланч по-нынешнему. В деревенских столовых обед обходился в 20-30 копеек, но и зарплата в совхозах была в два раза меньше, чем на заводах.

Это не казалось дешево. Очень прилично зарабатывая, человек мог купить 200 обедов в месяц. А сейчас, при цене московского обеда, скажем в двести рублей -- получится зарплата в 40 000 -- средний уровень. Но если считать совецкий эквивалент обеда и сервиса, то он вряд ли будет стоить больше 50-100 рублей, просто на такое сейчас не каждый позарится.

Вот примерные меню советских столовых.

Салаты:

Капуста с сахаром и уксусом (из нефти, а вовсе не виноградным и не ябочным). К капусте часто предлагалась половина вареного яйца.

Капуста квашеная.

Яйцо под майонезом. Майонез делался из плохофильтрованного подсолнечного масла. И хотя и был в отличие от нынешней химии натуральным, зато вонял.

Свекла тертая со сметаной.

Морковь тертая со сметаной.

Супы:

Исконно-русский борщ №1: Свекла, картошка, лук, уксус, кости (и/или комбинжир).

Исконно-русский борщ №2: Молдавский концентрат борща, комбинжир.

Щи: капуста, картошка, морковка, лук, кости (или комбинжир).

Второе:

Котлета: хлеб (процентов 80), мясо, недоеденная вчерашняя пища, например, яичница.

Бифштекс: хлеб (процентов 50), остальное как в котлете. Часто подавался с яйцом. Это самое дорогое столовское блюдо.

Шницель: тоже, что и котлета, только из свинины.

Курица: маленький кусок вареной курицы. Бульон использовался для супа.

Рыба: жареный хек или спинка минтая, обычно в хлебной панировке.

Гарнир: серые разваренные макароны, калибра 7.62 или 9 мм из муки мягких сортов, пюре серого цвета (просто мятая картошка с водой), с кусочком сливочного масла, которое полагалось класть сверху чтоб видно, каша перловая, вареный дробленый рис.

Напитки:

Чай (см. выше)

Кофе с молоком или черный: варился в огромном баке. Повторить можно так -- берете самый дешевый молотый кофе, желательно вьетнамский, -- четверть чайной ложки на стакан, долго кипятите в воде с молоком или без, по вкусу.

Кисель: Брикеты кипятились в воде. Брикет состоял из картофельного крахмала и сушеного сиропа.

Сок: сок из трехлитровых банок разбавлялся водой из под крана.

И главное -- компот из сухофруктов! Его научились варить из одних сушеных яблок. Урюк и груши стоили дороже.

Сметана

Это отдельное блюдо -- стакан или полстакана сметаны. Поедалась она столовой или чайной ложкой. Приготовлялась путем разбавления сметаны из фляг водой или кефиром, остатки воровали. Сметану ели обычно мужики, для сытости. В некоторых местах в нее предлагали добавить сахар -- получался десерт.

Хлеб

Два-четыре куска белого или черного. Для сытости тоже, но и традиция такая. В некоторых столовых резали толстые двойные куски.

Кстати, вспомнил случай. Году в 1997, я оказался в одном московском предприятии, в заводской столовой, сохранившейся в советской нетронутости, с юной девушкой лет 19-ти. Мы зашли туда пообедать, потому что ничего больше не было. И вот я по старой памяти взял полстакана сметаны, кроме борща и котлеты с макаронами, конечно. Когда мы сели за стол, девушка выпучила на меня свои наивные глазки и спросила глядя отвращением на сметану в граненом стакане:

-- И ты будешь это есть?

Я хохотал от радости за новое поколение.

Между прочим, обед в столовке в конце 70-х начале 80-х стоил где-то 70 копеек - 1 рубль. 1.50 стоил компексный обед в ресторане, бизнес-ланч по-нынешнему. В деревенских столовых обед обходился в 20-30 копеек, но и зарплата в совхозах была в два раза меньше, чем на заводах.

Это не казалось дешево. Очень прилично зарабатывая, человек мог купить 200 обедов в месяц. А сейчас, при цене московского обеда, скажем в двести рублей -- получится зарплата в 40 000 -- средний уровень. Но если считать совецкий эквивалент обеда и сервиса, то он вряд ли будет стоить больше 50-100 рублей, просто на такое сейчас не каждый позарится.

Немного о качественных совецких продуктах и натуральном хозяйстве

Совецкие коровы были дохлые и костлявые. Если вы в деревне видели стадо, то могли с первого взгляда отличить частное от колхозного. Частные коровы против колхозно-совхозных были как тяжеловес против дистрофика. На государственных коров смотреть было жалко -- кожа да кости. Видимо поэтому говядина в магазинах -- это была кость с мясом, которую человеку кидали после двухчасового стояния в очереди, причем один или несколько раз в год, если говорить о провинции. В Москве можно было выбирать себе кусок, за что москвичей укоряла вся страна - еще и копаются гады, совсем зажрались за наш счет!

Зато свиньи были, наоборот, жирные, сальных пород. На заводских фермах их кормили объедками и отбросами из столовых. Отбросы в баках, конечно, протухали и покрывались плесенью. Но на фермах были электроплиты, на которых отбросы долго кипятили для дезинфекции. Кстати, на обычной свиноферме дерьмо заливало и внутренние помещения и дворы перед ними. Дождями его смывало в реки, отравляя рыбу и все окрестности.

Кстати, крестьяне кормили свиней не только своей картошкой, но и магазинским хлебом из райпотрепкооперации, мерзким на вид и на вкус -- черным, липким с дырами внутри. Его завозили раз в день, он раскупался за полчаса и старухи, тетки и девки тащили по пять десять буханок в сетках модели "авоська" по своим избам. Там они его бросали в ведра с водой и давали свиньям. И сами тоже ели, конечно.

В магазине свинина - это кусок сала с равной долей мяса и небольшой долей кожи, которую зачем-то тоже продавали вместе с мясом. Когда появилась импортная свинина, датская, например, поражало, что в ней не было сала. И мясо было нежирным.

В середине 70-х, когда от голода горожан спасали только канадская пшеница и мичуринские участки, были объявлены разные госпрограммы, типа "развитие нечерноземья", "продовольственная программа". В результате по всей стране были построены гигантские птицефермы интенсивного производства, уверен, что технологии были почерпнуты у загнивающего запада, но в итоге основным мясом провинции стала курятина. Появился сальмонелез. С тех пор сырое куринное яйцо есть стало нельзя. Но сильно полегчало с протеином.

Овощи крестьяне только сажали, убирали их горожане. В частности, инженеры авиакосмических предприятий, студенты и школьники. Сентябрь и октябрь были месяцами всенародной битвы с урожаем.

Потом капуста и картошка, собранные вручную (картошку умели только выкапывать картофелекопалками и бросать обратно на поле вместе с землей) поступали в овощехранилища, где половина сгнивала. ИТР-ы с военных заводов должны были ездить в овощехранилища, чтобы среди вони и поколено в гнили сортировать эти овощи.

В овощных магазинах стояла специфическая вонь. К концу зимы половину покупной картошки хозяйка выбрасывала -- она была гнилая.

Между прочим, 80% картофеля в СССР выращивали сами же граждане, включая горожан -- инженеров, ученых и прочих созидателей мощи СССР. Картошка спасала СССР от голода в послевоенные времена. До войны ее народ почти не знал, насколько мне известно, оттого и голодали. А в 70-е, самым изысканным ужином была жареная с луком картошечка, да с домашним соленым огурчиком, и, если повезло, с куском вареной колбасы -- пальчики оближешь. Дома, кроме картошки, многие ели макароны, например, жареные с маслом и без всякого мяса, а также квашеную капусту в разных видах, которую солили сами и хранили на балконах. Вот откуда, мне кажется такая любовь к балконам у наших людей.

Земля горожанам выдавалась на исходе совка в массовом количестве, они выращивали на ней картошку, лук, чеснок, ягоды, кабачки, т.о. страна частично жила натуральным хозяйством. И вот, что я хочу сказать. Однажды, на умеренном севере, я видел теплицу, в которой росло 200 (двести!) сортов помидоров. До этого я даже не знал, что их столько бывает. Кроме того, семья рабочих военного завода, который по-видимому делал атомные боеголовки для стратегических ракет, выращивала: огурцы, лук, горох, бобы, малину, клубнику, яблоки, вишню, смородину, крыжовник, кабачки и ... гусей! После этого я понял, что весь вой про зону рискованного земледелия -- это от совка.

Совецкие коровы были дохлые и костлявые. Если вы в деревне видели стадо, то могли с первого взгляда отличить частное от колхозного. Частные коровы против колхозно-совхозных были как тяжеловес против дистрофика. На государственных коров смотреть было жалко -- кожа да кости. Видимо поэтому говядина в магазинах -- это была кость с мясом, которую человеку кидали после двухчасового стояния в очереди, причем один или несколько раз в год, если говорить о провинции. В Москве можно было выбирать себе кусок, за что москвичей укоряла вся страна - еще и копаются гады, совсем зажрались за наш счет!

Зато свиньи были, наоборот, жирные, сальных пород. На заводских фермах их кормили объедками и отбросами из столовых. Отбросы в баках, конечно, протухали и покрывались плесенью. Но на фермах были электроплиты, на которых отбросы долго кипятили для дезинфекции. Кстати, на обычной свиноферме дерьмо заливало и внутренние помещения и дворы перед ними. Дождями его смывало в реки, отравляя рыбу и все окрестности.

Кстати, крестьяне кормили свиней не только своей картошкой, но и магазинским хлебом из райпотрепкооперации, мерзким на вид и на вкус -- черным, липким с дырами внутри. Его завозили раз в день, он раскупался за полчаса и старухи, тетки и девки тащили по пять десять буханок в сетках модели "авоська" по своим избам. Там они его бросали в ведра с водой и давали свиньям. И сами тоже ели, конечно.

В магазине свинина - это кусок сала с равной долей мяса и небольшой долей кожи, которую зачем-то тоже продавали вместе с мясом. Когда появилась импортная свинина, датская, например, поражало, что в ней не было сала. И мясо было нежирным.

В середине 70-х, когда от голода горожан спасали только канадская пшеница и мичуринские участки, были объявлены разные госпрограммы, типа "развитие нечерноземья", "продовольственная программа". В результате по всей стране были построены гигантские птицефермы интенсивного производства, уверен, что технологии были почерпнуты у загнивающего запада, но в итоге основным мясом провинции стала курятина. Появился сальмонелез. С тех пор сырое куринное яйцо есть стало нельзя. Но сильно полегчало с протеином.

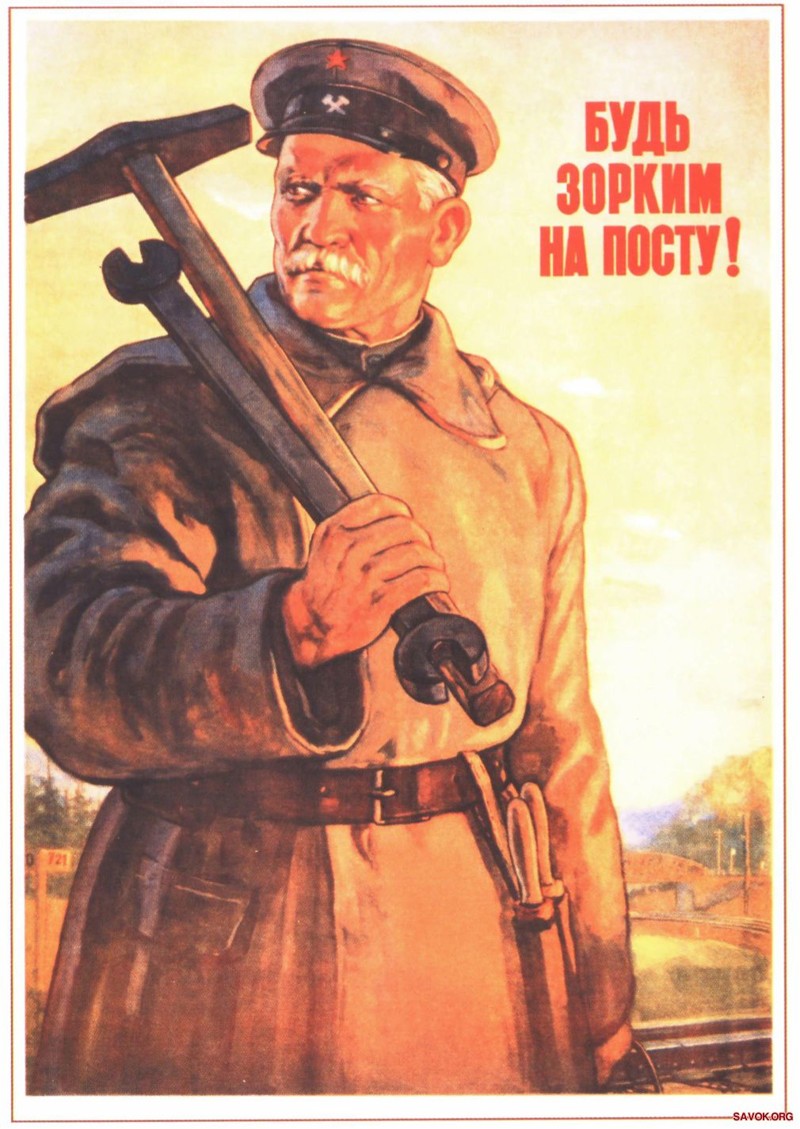

Овощи крестьяне только сажали, убирали их горожане. В частности, инженеры авиакосмических предприятий, студенты и школьники. Сентябрь и октябрь были месяцами всенародной битвы с урожаем.

Потом капуста и картошка, собранные вручную (картошку умели только выкапывать картофелекопалками и бросать обратно на поле вместе с землей) поступали в овощехранилища, где половина сгнивала. ИТР-ы с военных заводов должны были ездить в овощехранилища, чтобы среди вони и поколено в гнили сортировать эти овощи.

В овощных магазинах стояла специфическая вонь. К концу зимы половину покупной картошки хозяйка выбрасывала -- она была гнилая.

Между прочим, 80% картофеля в СССР выращивали сами же граждане, включая горожан -- инженеров, ученых и прочих созидателей мощи СССР. Картошка спасала СССР от голода в послевоенные времена. До войны ее народ почти не знал, насколько мне известно, оттого и голодали. А в 70-е, самым изысканным ужином была жареная с луком картошечка, да с домашним соленым огурчиком, и, если повезло, с куском вареной колбасы -- пальчики оближешь. Дома, кроме картошки, многие ели макароны, например, жареные с маслом и без всякого мяса, а также квашеную капусту в разных видах, которую солили сами и хранили на балконах. Вот откуда, мне кажется такая любовь к балконам у наших людей.

Земля горожанам выдавалась на исходе совка в массовом количестве, они выращивали на ней картошку, лук, чеснок, ягоды, кабачки, т.о. страна частично жила натуральным хозяйством. И вот, что я хочу сказать. Однажды, на умеренном севере, я видел теплицу, в которой росло 200 (двести!) сортов помидоров. До этого я даже не знал, что их столько бывает. Кроме того, семья рабочих военного завода, который по-видимому делал атомные боеголовки для стратегических ракет, выращивала: огурцы, лук, горох, бобы, малину, клубнику, яблоки, вишню, смородину, крыжовник, кабачки и ... гусей! После этого я понял, что весь вой про зону рискованного земледелия -- это от совка.

Военно-аэрокосмическая агрокультура

Поскольку сельское хозяйство к 70-м было скорее мертвым, чем живым, то заводы создавали свое альтернативное сельское хозяйство в форме подсобных хозяйств. Это были те же совхозы, но только они стояли на балансе завода. Кстати, они сохранились, даже у Газпрома были до недавних пор.

Заводы имели и свою перерабатывающую промышленность. В 80-е в моде была заводская колбаса, ее делали почти все военные заводы, она была полукопченой. Еще военные заводы, нефтеперерабатывающие комбинаты и электростанции начали выращивать карпов. Еда поставлялась на заводские столовые и фабрики-кухни, в пионелагеря, больницы и распределялась между работниками.

Эпическую картину уборки капусты силами конструкторского бюро и отдела главного технололога мог бы снять только Бондарчук старший. Остальным слабО. От горизонта до горизонта вы видите поля, частично покрытые капустой, частично задницами конструкторов разных категорий и полов. Конструкторы рубят капусту ножами, топорами и мачете собственного проектирования и изготовления. Другие закидывают ее в грузовики с высокими бортами. Все в "литых" резиновых сапогах и "штормовках" -- брезентовых куртках. Разрумянившиеся нормоконтроллерши, копировщицы в платочках элегантно вдижутся по своим рядкам подняв попы к небу.

Раз в месяц или реже молодые конструкторы командировались на "чисто инженерный труд" -- разгрузку продовольствия. Потом всем выдавали одинаковые продовольственные наборы. За деньги, конечно. Кстати, в них была в т.ч. китайская тушенка "Великая стена", состоявшая наполовину из жира и обязательно в нагрузку сахар и макароны.

Были еще какие-то Столы заказов. Это внутризаводские магазины, в которых кажется формировали продовольственные наборы. Их смысла я не знал. Может номенклатуру окормляли.

Поскольку сельское хозяйство к 70-м было скорее мертвым, чем живым, то заводы создавали свое альтернативное сельское хозяйство в форме подсобных хозяйств. Это были те же совхозы, но только они стояли на балансе завода. Кстати, они сохранились, даже у Газпрома были до недавних пор.

Заводы имели и свою перерабатывающую промышленность. В 80-е в моде была заводская колбаса, ее делали почти все военные заводы, она была полукопченой. Еще военные заводы, нефтеперерабатывающие комбинаты и электростанции начали выращивать карпов. Еда поставлялась на заводские столовые и фабрики-кухни, в пионелагеря, больницы и распределялась между работниками.

Эпическую картину уборки капусты силами конструкторского бюро и отдела главного технололога мог бы снять только Бондарчук старший. Остальным слабО. От горизонта до горизонта вы видите поля, частично покрытые капустой, частично задницами конструкторов разных категорий и полов. Конструкторы рубят капусту ножами, топорами и мачете собственного проектирования и изготовления. Другие закидывают ее в грузовики с высокими бортами. Все в "литых" резиновых сапогах и "штормовках" -- брезентовых куртках. Разрумянившиеся нормоконтроллерши, копировщицы в платочках элегантно вдижутся по своим рядкам подняв попы к небу.

Раз в месяц или реже молодые конструкторы командировались на "чисто инженерный труд" -- разгрузку продовольствия. Потом всем выдавали одинаковые продовольственные наборы. За деньги, конечно. Кстати, в них была в т.ч. китайская тушенка "Великая стена", состоявшая наполовину из жира и обязательно в нагрузку сахар и макароны.

Были еще какие-то Столы заказов. Это внутризаводские магазины, в которых кажется формировали продовольственные наборы. Их смысла я не знал. Может номенклатуру окормляли.

Система конвейерного питания

Крупный завод мог иметь до 100 цехов по 200-800 рабочих. Почти в каждом цехе была столовая. Это было огромное хозяйство. При этом многие, особенно женщины, язвенники и те, кто копили на машину, все-таки приносили еду в узелках, разогревали ее в технологических печах.

Сами совецкие столовые как учреждения массового конвейерного питания были в 30-е заимствованы у США. Еще Ильф и Петров в одноэтажной Америке в 20-е удивлялись столовым с самообслуживанием. Однако В СССР они приняли отвратительные и унизительные формы.

Алюминиевые, а потом пластиковые подносы протирала старушка грязной ветошью, столы были жирные, шатающиеся. Усталые и озлобленные от таскания двухведерных баков с едой поварешки, почему-то все очень толстые, вечно хамили. Устройство столовых предусматривало очередь из нескольких десятков человек, стояние в ней занимало изрядную часть обеденного перерыва. Посуду нужно было уносить самому и ставить на конвейер. Подносов вечно не хватало и люди брали грязные с конвейера. Жирные, плохо вымытые алюминиевые вилки и ложки, ножей не было -- а и не надо -- мяса же не предлагалось. В качестве салфеток -- нарезанная грубая оберточная бумага в граненых стаканах.

Во всех столовых завода и страны еда была одинаковая - борщ, щи, котлета с макаронами.

Не могу не вспомнить о номенклатуре. Совецкая заводская администрация имела отдельные столовые. С официантками, приличным супом пюре с гренками, форелью, свиными отбивными и жареным картофелем на гарнир, но это начиная не меньше, чем от начальника цеха. Я в такой бывал -- очень нравилось.

Крупный завод мог иметь до 100 цехов по 200-800 рабочих. Почти в каждом цехе была столовая. Это было огромное хозяйство. При этом многие, особенно женщины, язвенники и те, кто копили на машину, все-таки приносили еду в узелках, разогревали ее в технологических печах.

Сами совецкие столовые как учреждения массового конвейерного питания были в 30-е заимствованы у США. Еще Ильф и Петров в одноэтажной Америке в 20-е удивлялись столовым с самообслуживанием. Однако В СССР они приняли отвратительные и унизительные формы.

Алюминиевые, а потом пластиковые подносы протирала старушка грязной ветошью, столы были жирные, шатающиеся. Усталые и озлобленные от таскания двухведерных баков с едой поварешки, почему-то все очень толстые, вечно хамили. Устройство столовых предусматривало очередь из нескольких десятков человек, стояние в ней занимало изрядную часть обеденного перерыва. Посуду нужно было уносить самому и ставить на конвейер. Подносов вечно не хватало и люди брали грязные с конвейера. Жирные, плохо вымытые алюминиевые вилки и ложки, ножей не было -- а и не надо -- мяса же не предлагалось. В качестве салфеток -- нарезанная грубая оберточная бумага в граненых стаканах.

Во всех столовых завода и страны еда была одинаковая - борщ, щи, котлета с макаронами.

Не могу не вспомнить о номенклатуре. Совецкая заводская администрация имела отдельные столовые. С официантками, приличным супом пюре с гренками, форелью, свиными отбивными и жареным картофелем на гарнир, но это начиная не меньше, чем от начальника цеха. Я в такой бывал -- очень нравилось.

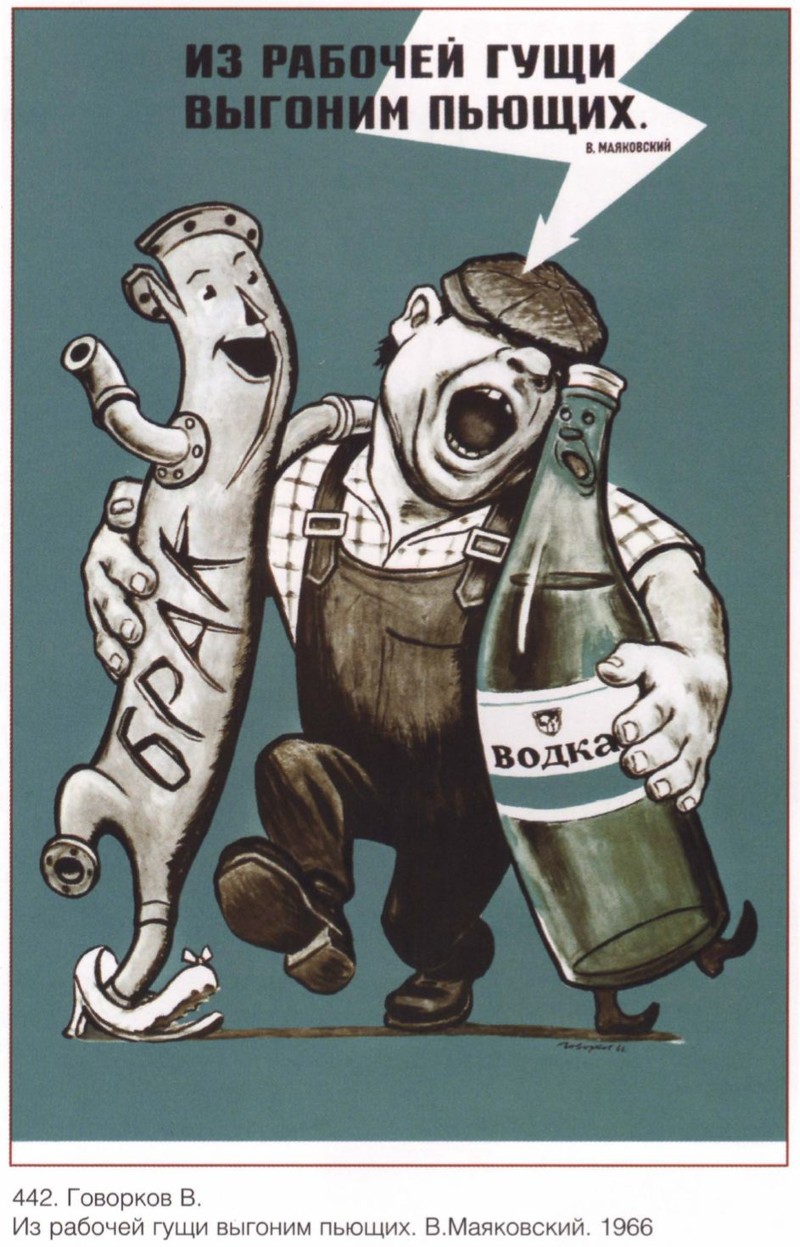

Заводское пьянство

Обычному советскому рабочему жена выдавала на день 1 рубль. Он тратился на обед и курево. Почему жена? Потому что к семидесятым феминизация страны, во всяком случае РСФСР, была успешно завершена. Тетки таскали шпалы, только они работали малярами. На авиационных заводах они работали станочницами, технологами, бухгалтерами и контроллерами ОТК. В чем собственно и была цель феминизации. А мужики пили, вот тетки и держали их в руках, отнимая аванс и получку.

Кстати, советский общепит, как и система ясель, детсадов и пионерлагерей создавались исключительно для освобождения женщин от кухонного рабства и привлечения их к станку.

А пили на авиационных и других военных заводах примерно так. Водку занести было почти невозможно (разве что в грелке) -- на проходной бдительные стрелки. Нужно было дать десятку водителю грузовика, он доставал из тайника бутылку. Второй вариант -- спирт, который в огромных количествах применялся в вычислительных центрах для промывки деталей совецких компьютеров серии СМ и ЕС ЭВМ. Какая-то доля этого превосходного вкусного спирта расходилась по цехам. Третий вариант -- спиртосодержащие промывочные жидкости, например, "шампунь" -- это раствор технического моющего вещества в спирте. Применялся он для промывки деталей ремонтных изделий от масла и нагара. Пили его уже конченые алкаши -- чистым, но это если повезло, или уже использованным. Бутылку с черной маслянистой жидкостью ставили на мороз, спирт поднимался над черной массой, его сливали и пили.

С получки пили за проходной -- обязательно. Для этого вокруг заводов существовали гаражи и детские сады. В них собирались с водкой и немудреной закуской, иногда просто хлебом. Вокруг паслись старушки -- они охотились за пустыми бутылками, которые столи аж 10 копеек.

С пьянством боролись так. В каждом цехе был товарищеский суд, состоящий из профсоюзных активистов. Он судил пьяниц и прогульщиков и, иногда, аморальных типов и сильно бьющих (по представлению жен). Физиономии осужденных цеховой художник изображал на сатирических плакатах, которые вывешивались на видном месте, но это было моральное наказание. А материальными были: лишение премии, перенос отпуска на зиму (любите теплую водку и потных женщин?), перенос очереди на квартиру. Самое серьезное -- принудительное лечение в наркодиспансере. Увольняли крайне редко -- стране нужны были танки и самолеты.

Обычному советскому рабочему жена выдавала на день 1 рубль. Он тратился на обед и курево. Почему жена? Потому что к семидесятым феминизация страны, во всяком случае РСФСР, была успешно завершена. Тетки таскали шпалы, только они работали малярами. На авиационных заводах они работали станочницами, технологами, бухгалтерами и контроллерами ОТК. В чем собственно и была цель феминизации. А мужики пили, вот тетки и держали их в руках, отнимая аванс и получку.

Кстати, советский общепит, как и система ясель, детсадов и пионерлагерей создавались исключительно для освобождения женщин от кухонного рабства и привлечения их к станку.

А пили на авиационных и других военных заводах примерно так. Водку занести было почти невозможно (разве что в грелке) -- на проходной бдительные стрелки. Нужно было дать десятку водителю грузовика, он доставал из тайника бутылку. Второй вариант -- спирт, который в огромных количествах применялся в вычислительных центрах для промывки деталей совецких компьютеров серии СМ и ЕС ЭВМ. Какая-то доля этого превосходного вкусного спирта расходилась по цехам. Третий вариант -- спиртосодержащие промывочные жидкости, например, "шампунь" -- это раствор технического моющего вещества в спирте. Применялся он для промывки деталей ремонтных изделий от масла и нагара. Пили его уже конченые алкаши -- чистым, но это если повезло, или уже использованным. Бутылку с черной маслянистой жидкостью ставили на мороз, спирт поднимался над черной массой, его сливали и пили.

С получки пили за проходной -- обязательно. Для этого вокруг заводов существовали гаражи и детские сады. В них собирались с водкой и немудреной закуской, иногда просто хлебом. Вокруг паслись старушки -- они охотились за пустыми бутылками, которые столи аж 10 копеек.

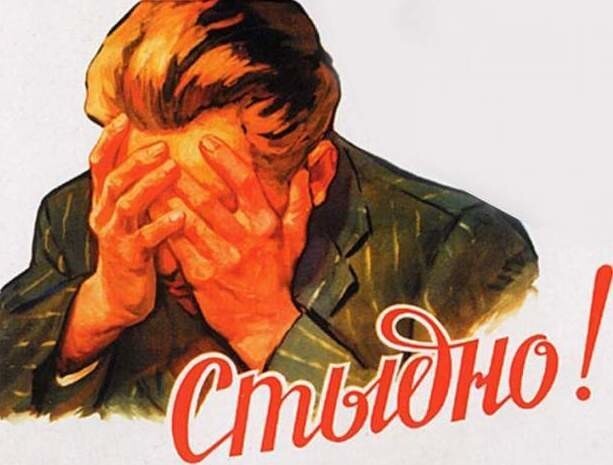

С пьянством боролись так. В каждом цехе был товарищеский суд, состоящий из профсоюзных активистов. Он судил пьяниц и прогульщиков и, иногда, аморальных типов и сильно бьющих (по представлению жен). Физиономии осужденных цеховой художник изображал на сатирических плакатах, которые вывешивались на видном месте, но это было моральное наказание. А материальными были: лишение премии, перенос отпуска на зиму (любите теплую водку и потных женщин?), перенос очереди на квартиру. Самое серьезное -- принудительное лечение в наркодиспансере. Увольняли крайне редко -- стране нужны были танки и самолеты.

Общаги

Советские авиационные рабочие и инженеры получали общаги, примерно 5 кв.метров на человека. Но только при условии, что они приехали из другого города или деревни. Местные мучались с родителями.

Рабочие общаги были трех типов -- мужские, женские и семейные. Семейные слыли очагами культуры и высоких моральных принципов. Женские были центрами разврата. Именно в них молодежь теряла целомудрие, почти всегда коллективно или при свидетелях. Комнаты, как правило, имели четыре койки. Друг приходил к девушке на ночь, девушка уговаривала бабку-вахтершу или соседку со второго этажа. Затем они занимались любовью, стараясь не издавать звуков. Соседки делали вид, что спали.

Типы общаг смешивались. В результате разводов и по блату, в семейных появлялись комнаты с одиночками, в женских и мужских -- семейные комнаты.

В семейных общагах люди рождались и частенько доживали до армии. Я, во всяком случае, таких знал. В общаге был один туалет на коридор, или, в идеале, на закуток с четырьмя комнатами. Для половой гигиены люди ходили в туалет с баночкой. Один душ имелся на первом этаже -- шесть дней в нем было женских, один мужской. Иногда, было и два душа. Кухня была одна на этаж. В ней стояло несколько раковин и плит. В общагах фиксировались случаи кражи борща и разборки по этому поводу.

Пеленки и прочее белье стирали и сушили в своей комнате. В 80-х в общагах была популярна стиральная машинка "Малютка", она вмешала одно ведро воды.

Советские авиационные рабочие и инженеры получали общаги, примерно 5 кв.метров на человека. Но только при условии, что они приехали из другого города или деревни. Местные мучались с родителями.

Рабочие общаги были трех типов -- мужские, женские и семейные. Семейные слыли очагами культуры и высоких моральных принципов. Женские были центрами разврата. Именно в них молодежь теряла целомудрие, почти всегда коллективно или при свидетелях. Комнаты, как правило, имели четыре койки. Друг приходил к девушке на ночь, девушка уговаривала бабку-вахтершу или соседку со второго этажа. Затем они занимались любовью, стараясь не издавать звуков. Соседки делали вид, что спали.

Типы общаг смешивались. В результате разводов и по блату, в семейных появлялись комнаты с одиночками, в женских и мужских -- семейные комнаты.

В семейных общагах люди рождались и частенько доживали до армии. Я, во всяком случае, таких знал. В общаге был один туалет на коридор, или, в идеале, на закуток с четырьмя комнатами. Для половой гигиены люди ходили в туалет с баночкой. Один душ имелся на первом этаже -- шесть дней в нем было женских, один мужской. Иногда, было и два душа. Кухня была одна на этаж. В ней стояло несколько раковин и плит. В общагах фиксировались случаи кражи борща и разборки по этому поводу.

Пеленки и прочее белье стирали и сушили в своей комнате. В 80-х в общагах была популярна стиральная машинка "Малютка", она вмешала одно ведро воды.

Пионерлагеря

Они были и правда лагерями, если не считать Артек и прочие заведения для номенклатуры, которые были санаториям, то типовой советский пионерлагерь 70-х представлял собой несколько щитовых бараков со спальнями на 10 человек, туалеты типа сортир на улице, с очками, засыпанные известью и без туалетной бумаги. Умывальников рядом тоже запросто могло не быть. В сортирах, между прочим, дети получали свое первое половое воспитание -- проделывали дырочки в стене и подглядывали за девочками.

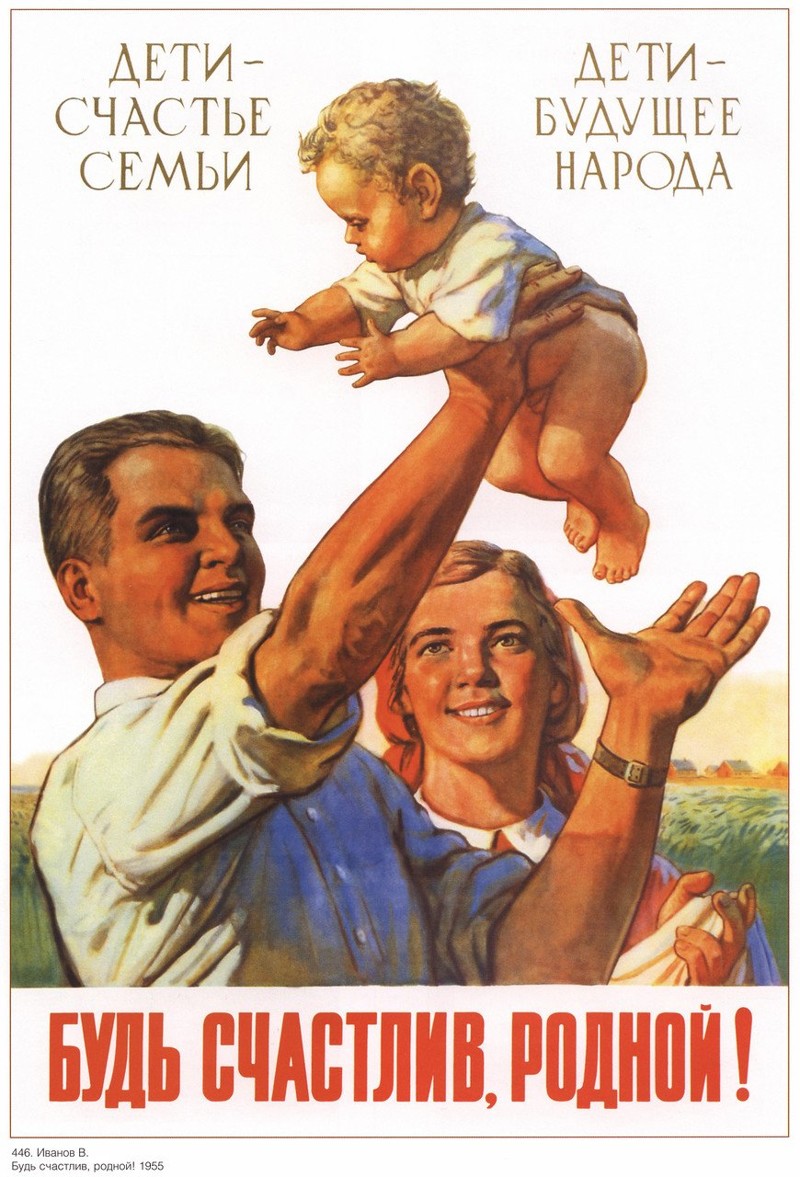

Еще типовой лагерь имел барачную столовую, футбольное поле, игровые площадки, площадь для проведения линеек, с деревянной трибуной, купальню у речки. Все это огорожено забором, который пересекать запрещалось, в том числе, часто и родителям. Путевка стоила по-разному, примерно 10-15 рублей. Остальное оплачивалось из налогов и прибавочной стоимости. Кстати, был такой налог "на яйца" -- налог на бездетных. Нет детей -- платишь за пионерлагеря тем, у кого они есть. Несчастные незамужние женщины и больные мужчины на него обижались.

Дети разбивались на отряды по 20-30 человек, которыми управляли воспитатель и вожатый. Видимо по принципу РККА -- командир и коммисар. В течение смены детей обрабатывали пропагандой. Как правило, она состояла в изучении жития пионеров-героев -- Павлик Морозов, Марат Казей и прочих. Вспомнить их можно на сайте современных совков -- Молодой гвардии.

Питание в лагерях было сытным, но убогим -- на завтрак каша и молоко, на обед см. меню советской столовой, полдник -- печененка или булочка с киселем или соком, обед -- макароны с котлетой. Детям постоянно хотелось вкусненького. Поэтому все с нетерпением ждали еженедельного родительского дня. Смысл его в основном был в гостинцах. Родители привозили детишкам яблоки, клубнику, леденцы, печенье, вафли и сгущенку. Сгущенка казалась просто сокровищем -- целая банка на одного! Гостинцами дети хвастали друг перед другом.

Многие родители с удовольствием сваливали чад в лагеря на месяцок, чисто, чтоб отдохнуть самим, а некоторые дети из семей алкашей жили там все три смены.

Развлечения состояли в спортивных играх, обязательном комическом футболе, в котором отрывались переодетые вожатки, воспитки и поварешки, "Дне Нептуна" и боевой игре "Зарница" со срыванием бумажных погонов с врага, мазание спящих девочек зубной пастой, большой костер. Что было интересно и неплохо. В нагрузку полагалась ежеутренняя пионерская линейка с построением, маршировками и выспушиванием нотаций, ее не любили, но терпели.

Лагеря я считаю штукой неплохой, но и идеализировть их не стал бы. Они были содраны с американских скаутских лагерей, если кто не знает.

Они были и правда лагерями, если не считать Артек и прочие заведения для номенклатуры, которые были санаториям, то типовой советский пионерлагерь 70-х представлял собой несколько щитовых бараков со спальнями на 10 человек, туалеты типа сортир на улице, с очками, засыпанные известью и без туалетной бумаги. Умывальников рядом тоже запросто могло не быть. В сортирах, между прочим, дети получали свое первое половое воспитание -- проделывали дырочки в стене и подглядывали за девочками.

Еще типовой лагерь имел барачную столовую, футбольное поле, игровые площадки, площадь для проведения линеек, с деревянной трибуной, купальню у речки. Все это огорожено забором, который пересекать запрещалось, в том числе, часто и родителям. Путевка стоила по-разному, примерно 10-15 рублей. Остальное оплачивалось из налогов и прибавочной стоимости. Кстати, был такой налог "на яйца" -- налог на бездетных. Нет детей -- платишь за пионерлагеря тем, у кого они есть. Несчастные незамужние женщины и больные мужчины на него обижались.

Дети разбивались на отряды по 20-30 человек, которыми управляли воспитатель и вожатый. Видимо по принципу РККА -- командир и коммисар. В течение смены детей обрабатывали пропагандой. Как правило, она состояла в изучении жития пионеров-героев -- Павлик Морозов, Марат Казей и прочих. Вспомнить их можно на сайте современных совков -- Молодой гвардии.

Питание в лагерях было сытным, но убогим -- на завтрак каша и молоко, на обед см. меню советской столовой, полдник -- печененка или булочка с киселем или соком, обед -- макароны с котлетой. Детям постоянно хотелось вкусненького. Поэтому все с нетерпением ждали еженедельного родительского дня. Смысл его в основном был в гостинцах. Родители привозили детишкам яблоки, клубнику, леденцы, печенье, вафли и сгущенку. Сгущенка казалась просто сокровищем -- целая банка на одного! Гостинцами дети хвастали друг перед другом.

Многие родители с удовольствием сваливали чад в лагеря на месяцок, чисто, чтоб отдохнуть самим, а некоторые дети из семей алкашей жили там все три смены.

Развлечения состояли в спортивных играх, обязательном комическом футболе, в котором отрывались переодетые вожатки, воспитки и поварешки, "Дне Нептуна" и боевой игре "Зарница" со срыванием бумажных погонов с врага, мазание спящих девочек зубной пастой, большой костер. Что было интересно и неплохо. В нагрузку полагалась ежеутренняя пионерская линейка с построением, маршировками и выспушиванием нотаций, ее не любили, но терпели.

Лагеря я считаю штукой неплохой, но и идеализировть их не стал бы. Они были содраны с американских скаутских лагерей, если кто не знает.

Почему разваливается советская промышленность

Потому что неконкурентоспособна. Бытовые изделия, типа автомобилей, телевизоров и утюгов, вторичные, устаревшие еще при рождении, некачественные и некрасивые просто никто не хочет покупать, при наличии выбора, конечно. С авиационной техникой сложнее. Мне и самому ее жалко. Не так уж много стран в мире умеют вообще строить самолеты.

Но тот, кто проходил на авиазаводы дальше столовой, может подтвердить, что уже в 70-е они имели огромные проблемы. Технология нарушалась повсеместно, спасало только невообразимое количество контроллёров. Кстати, проверяли размеры дедовскими мерилками, западные, немецкие и швейцарские контрольные машины вызывали жуткую зависть.

Технологии были затратными и неэффективными. Например, в литье плановый брак в некоторых случаях доходил до 80%. Литья и штамповки было мало -- в основном использовалось дорогое металлорезание. Станки были допотопными в большинстве, вплоть до лицензионных 20-х, 30-х годов -- сам видел. В 70-е уже покупали японские, итальянские и пр. прецезионные станки с ЧПУ, но единицами. А свои станки с программным управлением сильно отставали, да и внедряли их медленно. Новые технологии -- резание лазером, формование взрывом, точное литье, точная штамповка внедрялись тоже единично, в опытных производствах. Робототехника больше была экзотикой.

Автоматизированного проектирования просто не было -- только эксперименты. Проектировали вручную, с таблицами Брадиса, логарифмическими линейками в руках, на чешских кульманах, карандашами.

Подгонка деталей для авиационной техники проводилась вручную -- часто напильником, надфилем, наждачной бумагой и полировочной пастой. Кое-где, лопатки двигателей первой ступени шлифовали грудью, с одетым на нее войлоком, на шлифовальной бабке. Все это прокатывало в закрытой стране с неограниченным военным бюджетом, но, видимо, не может конкурировать с другими производителями.

Авиационные заводы делали болты и гайки, сверла и резцы своими силами. Потому что не было нормальных инструментальных производств в стране.

Один мой знакомый занимался созданием совместного советско-американского авиационного предприятия в начале 90-х. Американцы и канадцы бились за эту идею. Коммунисты ее засаботировали. Они были уверены, что американцы нарочно все загубят, чтобы устранить конкурентов. Так вот, американские партнеры, расслабились в ресторане, и у них состоялся следующий неформальный диалог:

-- Знаешь, что мы должны делать, чтобы советская авиационная промышленность умерла?

-- Что?

-- Ничего!

По-моему уже достаточно времени прошло, чтобы понять, что советские заводы принципиально не модернизируемы. Они годились только для своего времени горячей и холодной войны -- когда ресурсов было сколько угодно, а себестоимость не меряли. Сейчас их можно только уничтожить и построить на их месте нечто новое, с нуля. И нужно снова, как в тридцатые привлекать для этого лучшие мировые технологии и специалистов. Другого пути не существует.

Потому что неконкурентоспособна. Бытовые изделия, типа автомобилей, телевизоров и утюгов, вторичные, устаревшие еще при рождении, некачественные и некрасивые просто никто не хочет покупать, при наличии выбора, конечно. С авиационной техникой сложнее. Мне и самому ее жалко. Не так уж много стран в мире умеют вообще строить самолеты.

Но тот, кто проходил на авиазаводы дальше столовой, может подтвердить, что уже в 70-е они имели огромные проблемы. Технология нарушалась повсеместно, спасало только невообразимое количество контроллёров. Кстати, проверяли размеры дедовскими мерилками, западные, немецкие и швейцарские контрольные машины вызывали жуткую зависть.

Технологии были затратными и неэффективными. Например, в литье плановый брак в некоторых случаях доходил до 80%. Литья и штамповки было мало -- в основном использовалось дорогое металлорезание. Станки были допотопными в большинстве, вплоть до лицензионных 20-х, 30-х годов -- сам видел. В 70-е уже покупали японские, итальянские и пр. прецезионные станки с ЧПУ, но единицами. А свои станки с программным управлением сильно отставали, да и внедряли их медленно. Новые технологии -- резание лазером, формование взрывом, точное литье, точная штамповка внедрялись тоже единично, в опытных производствах. Робототехника больше была экзотикой.

Автоматизированного проектирования просто не было -- только эксперименты. Проектировали вручную, с таблицами Брадиса, логарифмическими линейками в руках, на чешских кульманах, карандашами.

Подгонка деталей для авиационной техники проводилась вручную -- часто напильником, надфилем, наждачной бумагой и полировочной пастой. Кое-где, лопатки двигателей первой ступени шлифовали грудью, с одетым на нее войлоком, на шлифовальной бабке. Все это прокатывало в закрытой стране с неограниченным военным бюджетом, но, видимо, не может конкурировать с другими производителями.

Авиационные заводы делали болты и гайки, сверла и резцы своими силами. Потому что не было нормальных инструментальных производств в стране.

Один мой знакомый занимался созданием совместного советско-американского авиационного предприятия в начале 90-х. Американцы и канадцы бились за эту идею. Коммунисты ее засаботировали. Они были уверены, что американцы нарочно все загубят, чтобы устранить конкурентов. Так вот, американские партнеры, расслабились в ресторане, и у них состоялся следующий неформальный диалог:

-- Знаешь, что мы должны делать, чтобы советская авиационная промышленность умерла?

-- Что?

-- Ничего!

По-моему уже достаточно времени прошло, чтобы понять, что советские заводы принципиально не модернизируемы. Они годились только для своего времени горячей и холодной войны -- когда ресурсов было сколько угодно, а себестоимость не меряли. Сейчас их можно только уничтожить и построить на их месте нечто новое, с нуля. И нужно снова, как в тридцатые привлекать для этого лучшие мировые технологии и специалистов. Другого пути не существует.

Начнем с теоретического обоснования неизбежности массового воровства при социализме.

После национализации, коллективизации и запрета частной собственности все имущество советской страны стало принадлежать партийным чиновникам. У простого человека не осталось ничего, кроме его цепей, что тов. Ленин, отец и основатель СССР, считал безусловным благом.

Именно нищий, лишенный какой либо собственности, пролетарий, в соответствии с учением великого Ленина, правильно видел исторический путь человечества. У буржуя, т.е. человека с собственностью, глаза заплывали от пожирания рябчиков и ананасов. Крестьяне, благодаря частному характеру своего производства, имели склонность становится мелкой буржуазией. Интеллигенция была буржуазной проституткой, жалкой и гнилой прослойкой, а даже не классом.

Для улучшения зрения, всех советских людей превратили в пролетариат, которому нечего терять. Буржуев частично расстреляли, чтобы не мешали счастью человечества, частично сделали «лишенцами», вскоре от них осталось лишь туманное воспоминание, эманированное театре и кино в притягательные сексуальные формы. У крестьян были отняты земля и коровы, что превратило их в сельских пролетариев. Интеллигенцию лишили нетрудовых гонораров (например, предел вознаграждения за изобретение был 20 тыс.рублей, кажется), и они стали пролетариями умственного труда.

Лишенный права на собственность, пролетарский народ воспитывали, однако, в духе «все вокруг народное, все вокруг мое». Народ охотно верил. И тырил, тогда говорили "комуниздил", народное себе домой, что мог, конечно. А возможности зависели в основном от места работы.

После национализации, коллективизации и запрета частной собственности все имущество советской страны стало принадлежать партийным чиновникам. У простого человека не осталось ничего, кроме его цепей, что тов. Ленин, отец и основатель СССР, считал безусловным благом.

Именно нищий, лишенный какой либо собственности, пролетарий, в соответствии с учением великого Ленина, правильно видел исторический путь человечества. У буржуя, т.е. человека с собственностью, глаза заплывали от пожирания рябчиков и ананасов. Крестьяне, благодаря частному характеру своего производства, имели склонность становится мелкой буржуазией. Интеллигенция была буржуазной проституткой, жалкой и гнилой прослойкой, а даже не классом.

Для улучшения зрения, всех советских людей превратили в пролетариат, которому нечего терять. Буржуев частично расстреляли, чтобы не мешали счастью человечества, частично сделали «лишенцами», вскоре от них осталось лишь туманное воспоминание, эманированное театре и кино в притягательные сексуальные формы. У крестьян были отняты земля и коровы, что превратило их в сельских пролетариев. Интеллигенцию лишили нетрудовых гонораров (например, предел вознаграждения за изобретение был 20 тыс.рублей, кажется), и они стали пролетариями умственного труда.

Лишенный права на собственность, пролетарский народ воспитывали, однако, в духе «все вокруг народное, все вокруг мое». Народ охотно верил. И тырил, тогда говорили "комуниздил", народное себе домой, что мог, конечно. А возможности зависели в основном от места работы.

Работники советской торговли

Продавая продукты, работники торговли обвешивали покупателей, используя для этого мелкие грязные приемы, как то: продажа оберточной бумаги по цене еды, мелкий скоростной недовес. Утруска, усушка, бой, списание гнили – все шло в дело. Сэкономленные продукты тащили домой и ели. Что не могли съесть – меняли на промтовары.

Продавцы промтоваров «торговали налево», «торговали из-под прилавка». Это означает следующее. Завезли вам, к примеру, чешские туфли. Понятно, что о чешских туфлях мечтает каждый советский гражданин, но зря – ничего ему не достанется кроме ботинок «Прощай молодость» фабрики «Большевичка». Потому что вы не выставляете импорт в торговый зал, а продаете знакомому «фарцовщику», или «фарцу», но чуть дороже. Фарцы сбывают этот товар из Москвы по городам СССР, а там продают на вещевых рынках – уже сильно дороже. Модники и модницы копили деньги и одевались «с рынка» – то есть круто, как бы из бутиков.

Более утонченный вариант – продажа через комиссионный магазин. В системе комиссионных магазинов перепродавались импортные товары, купленные на чеки в «Березке» – магазинах для тех, кто вернулся из загранкомандировок, контрабанда, завезенная моряками, вещи, украденные из квартир – что было конечно полным криминалом, а также дефицит, заныканный из обычной торговли.

Особой формой воровства был бартер. Это когда вы «припрятали» один товар в своем магазине и продали его по «госцене» человеку, который «припрятал» другой товар в своем магазине, чтобы продать его по «госцене» вам. Поскольку вы экономили, не покупая дефицит на рынке по спекулятивной цене, то вы фактически зарабатывали на таком бартере немалые денежки.

Продавая продукты, работники торговли обвешивали покупателей, используя для этого мелкие грязные приемы, как то: продажа оберточной бумаги по цене еды, мелкий скоростной недовес. Утруска, усушка, бой, списание гнили – все шло в дело. Сэкономленные продукты тащили домой и ели. Что не могли съесть – меняли на промтовары.

Продавцы промтоваров «торговали налево», «торговали из-под прилавка». Это означает следующее. Завезли вам, к примеру, чешские туфли. Понятно, что о чешских туфлях мечтает каждый советский гражданин, но зря – ничего ему не достанется кроме ботинок «Прощай молодость» фабрики «Большевичка». Потому что вы не выставляете импорт в торговый зал, а продаете знакомому «фарцовщику», или «фарцу», но чуть дороже. Фарцы сбывают этот товар из Москвы по городам СССР, а там продают на вещевых рынках – уже сильно дороже. Модники и модницы копили деньги и одевались «с рынка» – то есть круто, как бы из бутиков.

Более утонченный вариант – продажа через комиссионный магазин. В системе комиссионных магазинов перепродавались импортные товары, купленные на чеки в «Березке» – магазинах для тех, кто вернулся из загранкомандировок, контрабанда, завезенная моряками, вещи, украденные из квартир – что было конечно полным криминалом, а также дефицит, заныканный из обычной торговли.

Особой формой воровства был бартер. Это когда вы «припрятали» один товар в своем магазине и продали его по «госцене» человеку, который «припрятал» другой товар в своем магазине, чтобы продать его по «госцене» вам. Поскольку вы экономили, не покупая дефицит на рынке по спекулятивной цене, то вы фактически зарабатывали на таком бартере немалые денежки.

Советские рабочие

Казалось бы, ну что полезного можно украсть с машиностроительного завода? И как можно украсть с режимного предприятия?

Вот что я увидел в кладовке одного уважаемого советского рабочего: твердосплавные сверла, наждачная бумага разных сортов, паста ГОИ, комплект надфилей, в т.ч. «алмазных», напильники, болты и гайки с «серебрением» – очень дорогие, метчики и плашки для нарезки резьбы, зубила, проволока всякая, включая дорогую хромированную, куски металла разные. Вы спросите, зачем ему это было надо? Не все из этого можно было купить. А он мастерил на дому. Почти всю мебель сделал своими руками, украшения для женщин делал из белой проволоки. Кстати, в серванте стояли турбинные лопатки – вместо слоников.

Автомобильные запчасти – их воровали в таких количествах, что, например, когда возникал очередной дефицит постоянно ломающихся распредвалов для Жигулей, то их можно было купить на любой барахолке страны.

Короче говоря, со своих заводов тырили все, что могло принести пользу в домашнем хозяйстве, это делали массы людей. Мелких воришек называли «несунами», про них было полно карикатур в Крокодиле и пр. А вот для продажи воровали конечно не все – это был общепризнанный криминал и «западло», но все же многие.

Я, например, не раз видел шаромыг, предлагающих кусковой шоколад, потыренный на кондитерской фабрике. Как-то купил сигареты в виде метровой неразрезанной колбасины, это понятно, было сперто с табачной фабрики.

Сосиски наматываются на организм и закрываются одеждой. Толстые тетки имеют преимущество – не так заметно и меньше шмонают.

К коленвалу Москвича привязывается противовес, коленвал на спине, противовес на груди. Сверху одевается тулуп. Нужно идти не спеша, и стараться не пучить глаза и выглядеть бодро.

В машине с мусором, вывозимым с завода можно спрятать много чего. Но нужно иметь знакомство с шофером.

Строители тырили стройматериалы, инструменты и рабочую одежду для дачи – просто взял и унес. Можно было запросто за пару десятков рублей купить себе пару кубов бетонного раствора с ближайшей стройки и немного кирпичей. Кирпичи списываются на бой, а раствор по-моему и не считали. Он застывал неиспользованный постоянно.

Железнодорожники. Товарные вагоны не имели замков. Видимо, чтобы не перевозить ключи. Двери их пломбировались. Железнодорожники умели вскрывать жестяные пломбы, тырить немного из вагонов и опечатывать, как так и было. Кстати, о шпалоукладчидцах. Из шпал, как известно, получаются замечательные основания для теплиц, фундаменты для бань и даже целые дачи. Поэтому шпалы тырили массово.

Вот что мне рассказал один грузчик, когда мы с ним усталые пили Дюшес, украденный из грузовика, который только что разгрузили. Он работал на молочном комбинате, а через забор был винзавод. В обед в винзавод через забор перекидывались пакеты с молоком, творог. Обратно летело вино в резиновой таре, тара возвращалась. Потом он устроился на винзавод. Будучи алкоголиком, пил вино на разливе, тырил его домой в грелках, а однажды ему удалось украсть целую флягу, с помощью шофера. Пили вдвоем не просыхая целую неделю, за что и были уволены.

Другой пример из жизни. Нефтеперерабатывающий завод заливает бензин в цистерны и отправляет на сортировочную станцию. Станция, обнаружив течь, по инструкции отгоняет цистерну на запасной путь и извещает завод. 60 тонн бензина вытекает в канаву возле лесопосадки и растекается по ближайшим полянам – представители завода могут подъехать и через сутки. Составители и машинисты маневровых тепловозов, видя такое дело, подходят к цистерне со своими канистрочками. Вскоре они уже подъезжают на станционном автобусе с бочками, которые потом продаются «частникам» – т.е. владельцам частных автомобилей, в гаражных кооперативах. Поскольку течь в цистернах – вещь регулярная, постепенно к процессу подключаются диспетчеры горки, начальники станции. Войдя во вкус, цистерны начинают портить нарочно.

Казалось бы, ну что полезного можно украсть с машиностроительного завода? И как можно украсть с режимного предприятия?

Вот что я увидел в кладовке одного уважаемого советского рабочего: твердосплавные сверла, наждачная бумага разных сортов, паста ГОИ, комплект надфилей, в т.ч. «алмазных», напильники, болты и гайки с «серебрением» – очень дорогие, метчики и плашки для нарезки резьбы, зубила, проволока всякая, включая дорогую хромированную, куски металла разные. Вы спросите, зачем ему это было надо? Не все из этого можно было купить. А он мастерил на дому. Почти всю мебель сделал своими руками, украшения для женщин делал из белой проволоки. Кстати, в серванте стояли турбинные лопатки – вместо слоников.

Автомобильные запчасти – их воровали в таких количествах, что, например, когда возникал очередной дефицит постоянно ломающихся распредвалов для Жигулей, то их можно было купить на любой барахолке страны.

Короче говоря, со своих заводов тырили все, что могло принести пользу в домашнем хозяйстве, это делали массы людей. Мелких воришек называли «несунами», про них было полно карикатур в Крокодиле и пр. А вот для продажи воровали конечно не все – это был общепризнанный криминал и «западло», но все же многие.

Я, например, не раз видел шаромыг, предлагающих кусковой шоколад, потыренный на кондитерской фабрике. Как-то купил сигареты в виде метровой неразрезанной колбасины, это понятно, было сперто с табачной фабрики.

Сосиски наматываются на организм и закрываются одеждой. Толстые тетки имеют преимущество – не так заметно и меньше шмонают.

К коленвалу Москвича привязывается противовес, коленвал на спине, противовес на груди. Сверху одевается тулуп. Нужно идти не спеша, и стараться не пучить глаза и выглядеть бодро.

В машине с мусором, вывозимым с завода можно спрятать много чего. Но нужно иметь знакомство с шофером.

Строители тырили стройматериалы, инструменты и рабочую одежду для дачи – просто взял и унес. Можно было запросто за пару десятков рублей купить себе пару кубов бетонного раствора с ближайшей стройки и немного кирпичей. Кирпичи списываются на бой, а раствор по-моему и не считали. Он застывал неиспользованный постоянно.

Железнодорожники. Товарные вагоны не имели замков. Видимо, чтобы не перевозить ключи. Двери их пломбировались. Железнодорожники умели вскрывать жестяные пломбы, тырить немного из вагонов и опечатывать, как так и было. Кстати, о шпалоукладчидцах. Из шпал, как известно, получаются замечательные основания для теплиц, фундаменты для бань и даже целые дачи. Поэтому шпалы тырили массово.

Вот что мне рассказал один грузчик, когда мы с ним усталые пили Дюшес, украденный из грузовика, который только что разгрузили. Он работал на молочном комбинате, а через забор был винзавод. В обед в винзавод через забор перекидывались пакеты с молоком, творог. Обратно летело вино в резиновой таре, тара возвращалась. Потом он устроился на винзавод. Будучи алкоголиком, пил вино на разливе, тырил его домой в грелках, а однажды ему удалось украсть целую флягу, с помощью шофера. Пили вдвоем не просыхая целую неделю, за что и были уволены.

Другой пример из жизни. Нефтеперерабатывающий завод заливает бензин в цистерны и отправляет на сортировочную станцию. Станция, обнаружив течь, по инструкции отгоняет цистерну на запасной путь и извещает завод. 60 тонн бензина вытекает в канаву возле лесопосадки и растекается по ближайшим полянам – представители завода могут подъехать и через сутки. Составители и машинисты маневровых тепловозов, видя такое дело, подходят к цистерне со своими канистрочками. Вскоре они уже подъезжают на станционном автобусе с бочками, которые потом продаются «частникам» – т.е. владельцам частных автомобилей, в гаражных кооперативах. Поскольку течь в цистернах – вещь регулярная, постепенно к процессу подключаются диспетчеры горки, начальники станции. Войдя во вкус, цистерны начинают портить нарочно.

Советские колхозники

Колхозники воровали все что могли, включая навоз. Это был ходовой товар среди дачников, примерно 50-100 рублей за машину. Однажды, по пьяному экспромту, оказался в каком-то совхозе, в доме приятеля-студента, с друзьями. Наутро, когда мы протрезвели, нас, человек шесть, накормили прекрасным обедом – салат с курицей, лапша с куриными потрошками, жареная курочка. «И где, вы думаете, работает папа?» – гордо спросил отец приятеля. «На птицеферме!» – догадались мы.

Деревенские мужики пилили лес для изб в угодьях местного леспромхоза. Тырили доски на местной лесопилке. Огурцы я и сам однажды воровал с деревенскими пацанами. Один раз воровал подсолнухи в Крыму, полный багажник Запорожца нагрузили. Однажды воровал кукурузу, потому варили ее и ели. Это я был ребенком. Но помню, что не считал воровство на совхозных полях преступлением. Преступлением было воровать в частном саду. Это я тоже один раз делал – воровали яблоки. Но тут мотивом было хулиганство, мы понимали какие мы преступники, это и возбуждало.

Колхозники воровали все что могли, включая навоз. Это был ходовой товар среди дачников, примерно 50-100 рублей за машину. Однажды, по пьяному экспромту, оказался в каком-то совхозе, в доме приятеля-студента, с друзьями. Наутро, когда мы протрезвели, нас, человек шесть, накормили прекрасным обедом – салат с курицей, лапша с куриными потрошками, жареная курочка. «И где, вы думаете, работает папа?» – гордо спросил отец приятеля. «На птицеферме!» – догадались мы.

Деревенские мужики пилили лес для изб в угодьях местного леспромхоза. Тырили доски на местной лесопилке. Огурцы я и сам однажды воровал с деревенскими пацанами. Один раз воровал подсолнухи в Крыму, полный багажник Запорожца нагрузили. Однажды воровал кукурузу, потому варили ее и ели. Это я был ребенком. Но помню, что не считал воровство на совхозных полях преступлением. Преступлением было воровать в частном саду. Это я тоже один раз делал – воровали яблоки. Но тут мотивом было хулиганство, мы понимали какие мы преступники, это и возбуждало.

Водители

Водители воровали что возили – немного яблок, если водка, то бутылку с машины, по нормам боя. Но самое главное – они воровали время и бензин, используя государственные машины для частного бизнеса. Это называлось «подшабашивать». Попробуйте переехать в другую квартиру без машины. А ведь мувингового сервиса не было. За десятку-другую знакомый знакомого мог вам поспособствовать. Водители персональных Волг подшабашивали бомблением, тогда это называлось левачить, леваки, если я ничего не перепутал. Такси не хватало, а у них, к тому же, было много дешевле.

Шабашили даже водители электровозов, хотя это и экзотика. Пару раз я ездил между городами в кабине второго электровоза. Билеты были дефицит, а лишний червонец машинистам не мешал.

Таксисты были полностью криминализированы. Во-первых, таксисты тупо крали выручку, не включая счетчик. Во-вторых, они по всем законам рынка, платили за ремонт, мойку сотрудникам автопарков. В-третьих, химичили с бензином и запчастями. Отстегивали они всем вокруг, по мере надобности, включая милиционеров.

Водители воровали что возили – немного яблок, если водка, то бутылку с машины, по нормам боя. Но самое главное – они воровали время и бензин, используя государственные машины для частного бизнеса. Это называлось «подшабашивать». Попробуйте переехать в другую квартиру без машины. А ведь мувингового сервиса не было. За десятку-другую знакомый знакомого мог вам поспособствовать. Водители персональных Волг подшабашивали бомблением, тогда это называлось левачить, леваки, если я ничего не перепутал. Такси не хватало, а у них, к тому же, было много дешевле.

Шабашили даже водители электровозов, хотя это и экзотика. Пару раз я ездил между городами в кабине второго электровоза. Билеты были дефицит, а лишний червонец машинистам не мешал.

Таксисты были полностью криминализированы. Во-первых, таксисты тупо крали выручку, не включая счетчик. Во-вторых, они по всем законам рынка, платили за ремонт, мойку сотрудникам автопарков. В-третьих, химичили с бензином и запчастями. Отстегивали они всем вокруг, по мере надобности, включая милиционеров.

Советская интеллигенция

Вы скажете, не воровали врачи? У моего друга мама была врачом, ну и вкусный же медицинский спирт мы с ним пивали, когда ее не было дома!

Вот учителя, по-моему, не воровали – что в школе украдешь?

А сотрудники зоопарков воровали еду. Помните, «льву недокладывают мяса»? Про мясо врать не буду, но сам видел, как сотрудницы кормили обезьян морковкой и свеклой и ужинали этим винегретом сами. Честно говоря, я их не могу винить в такой мелочи, у них зарплата была восемьдесят рублей, и высшее образование и они работали на голом энтузиазме.

Конструкторы тырили карандаши «Кохинор», резинки и скрепки, если не имели доступа в опытные производства. Если имели – то крали как все – сверла всякие, «настоящее американское золото» для украшений.

Но в целом, у интеллигенции было меньше возможностей воровать.

Когда инженеры убирали капусту с колхозных полей, то возили их на эти поля на заводских и снятых с маршрутов автобусах. Поля окружали спецдозоры, на обратном пути автобусы останавливали и отнимали у инженеров мешки с капустой. По два-три кочана в день воровать разрешалось. Тысячи инженеров воровали картошку, капусту, морковь у колхозов, которые пользовались их рабским трудом. Что было справедливо по общему мнению и не осуждалось даже начальством.

Вы скажете, не воровали врачи? У моего друга мама была врачом, ну и вкусный же медицинский спирт мы с ним пивали, когда ее не было дома!

Вот учителя, по-моему, не воровали – что в школе украдешь?

А сотрудники зоопарков воровали еду. Помните, «льву недокладывают мяса»? Про мясо врать не буду, но сам видел, как сотрудницы кормили обезьян морковкой и свеклой и ужинали этим винегретом сами. Честно говоря, я их не могу винить в такой мелочи, у них зарплата была восемьдесят рублей, и высшее образование и они работали на голом энтузиазме.

Конструкторы тырили карандаши «Кохинор», резинки и скрепки, если не имели доступа в опытные производства. Если имели – то крали как все – сверла всякие, «настоящее американское золото» для украшений.

Но в целом, у интеллигенции было меньше возможностей воровать.

Когда инженеры убирали капусту с колхозных полей, то возили их на эти поля на заводских и снятых с маршрутов автобусах. Поля окружали спецдозоры, на обратном пути автобусы останавливали и отнимали у инженеров мешки с капустой. По два-три кочана в день воровать разрешалось. Тысячи инженеров воровали картошку, капусту, морковь у колхозов, которые пользовались их рабским трудом. Что было справедливо по общему мнению и не осуждалось даже начальством.

Кустари

Поскольку товаров и услуг не хватало, появлялись кустари, которые слегка помогали населению заполнять этот дефицит. Они тырили на заводах и фабриках материалы и делали нечто, что отличалось от советского хлама, или ремонтировали этот хлам, или делали такой же хлам.

Например, все электрическое имело свойство регулярно ломаться. Это сейчас мы привыкли к тому, что телевизор работает, пока не устареет и мы не купим новый. А советский телевизор ломался не реже, чем раз в год. Если вы скажете, что мой Горизонт все еще работает, то объясните, почему повсюду были ремонтные мастерские, заваленные электробытовой техникой.

Ждать телевизора из ремонта можно было и месяц и год – почитайте старые газеты, «Служба быта» была такой дрянной, что ее разрешалось критиковать без ограничений. Так вот, некий инженер, тырит со своего завода военной связи радиодетали со звездочкой и ремонтирует за небольшое вознаграждение электротехнику, она работает дольше.

Для тех, кто не в курсе. Качество деталей в материальном производстве задается допусками, например в процентах от номинала. Советские радиодетали делались на одном конвейере, но лучшие – т.е. резисторы, например, у которых сопротивление было близко к декларированному, метились звездочкой и шли в военные заводы, следующие – на гражданские заводы, а худшие – в ремонт и магазины радиодеталей. Поэтому домашние мастера из ворованных деталей могли существенно повысить надежность и качество вашего усилителя «Одиссей», просто заменив в нем «мощняки» – четыре транзистора мощности.

Кустари обшивали хлипкие и кривые советские двери утеплителем, который состоял из ворованных дермантина, технической ваты и мебельных гвоздей. Это не продавалось до девяностых, насколько я помню. Пройдитесь по старым домам – все двери обшиты, если не были заменены в 90-е на железные.

Поскольку товаров и услуг не хватало, появлялись кустари, которые слегка помогали населению заполнять этот дефицит. Они тырили на заводах и фабриках материалы и делали нечто, что отличалось от советского хлама, или ремонтировали этот хлам, или делали такой же хлам.

Например, все электрическое имело свойство регулярно ломаться. Это сейчас мы привыкли к тому, что телевизор работает, пока не устареет и мы не купим новый. А советский телевизор ломался не реже, чем раз в год. Если вы скажете, что мой Горизонт все еще работает, то объясните, почему повсюду были ремонтные мастерские, заваленные электробытовой техникой.

Ждать телевизора из ремонта можно было и месяц и год – почитайте старые газеты, «Служба быта» была такой дрянной, что ее разрешалось критиковать без ограничений. Так вот, некий инженер, тырит со своего завода военной связи радиодетали со звездочкой и ремонтирует за небольшое вознаграждение электротехнику, она работает дольше.

Для тех, кто не в курсе. Качество деталей в материальном производстве задается допусками, например в процентах от номинала. Советские радиодетали делались на одном конвейере, но лучшие – т.е. резисторы, например, у которых сопротивление было близко к декларированному, метились звездочкой и шли в военные заводы, следующие – на гражданские заводы, а худшие – в ремонт и магазины радиодеталей. Поэтому домашние мастера из ворованных деталей могли существенно повысить надежность и качество вашего усилителя «Одиссей», просто заменив в нем «мощняки» – четыре транзистора мощности.

Кустари обшивали хлипкие и кривые советские двери утеплителем, который состоял из ворованных дермантина, технической ваты и мебельных гвоздей. Это не продавалось до девяностых, насколько я помню. Пройдитесь по старым домам – все двери обшиты, если не были заменены в 90-е на железные.

Теневики

Высшим пилотажем советского воровства было наладить подпольное производство. Дело в том, что в те времена не нужен был маркетинг, брендинг и прочие ухищрения, чтобы заставить людей покупать. Рубли не были обеспечены товаром, поэтому покупалось все, что было хоть чуть-чуть лучше, чем советское гостовское дерьмо, да и гостовское дерьмо покупалось тоже. Теневики выпускали дополнительную продукцию из украденных материалов и продавали ее через криминальных завмагов.

Благо для этого большого ума не требовалось -- все что нужно валялось там и сям -- бесхозяйственность.

(Оговорюсь, при плановом производстве кроме дефицита постоянно возникали проблемы затоваривания – Госплан диктовал номенклатуру, а если сапоги-чулки выходили из моды, то их могли выпускать еще два года, потом продавать еще четыре года в магазинах для уцененных товаров и сельских магазинах).

В 90-е я знавал бывших теневиков, которые при СССР делали оборудование для нефтяников, в их сеть входил НИИ, который делал заказы и завод. Схема мне не известна, но суть ее в том, что из воздуха появлялись, например, задвижки, которые затем как-то продавались нефтяникам. В 90-е они просто купили этот завод и бесхозяйственность кончилась. Но начались свои проблемы -- рэкет, налоги, госкрыша.

Высшим пилотажем советского воровства было наладить подпольное производство. Дело в том, что в те времена не нужен был маркетинг, брендинг и прочие ухищрения, чтобы заставить людей покупать. Рубли не были обеспечены товаром, поэтому покупалось все, что было хоть чуть-чуть лучше, чем советское гостовское дерьмо, да и гостовское дерьмо покупалось тоже. Теневики выпускали дополнительную продукцию из украденных материалов и продавали ее через криминальных завмагов.

Благо для этого большого ума не требовалось -- все что нужно валялось там и сям -- бесхозяйственность.

(Оговорюсь, при плановом производстве кроме дефицита постоянно возникали проблемы затоваривания – Госплан диктовал номенклатуру, а если сапоги-чулки выходили из моды, то их могли выпускать еще два года, потом продавать еще четыре года в магазинах для уцененных товаров и сельских магазинах).

В 90-е я знавал бывших теневиков, которые при СССР делали оборудование для нефтяников, в их сеть входил НИИ, который делал заказы и завод. Схема мне не известна, но суть ее в том, что из воздуха появлялись, например, задвижки, которые затем как-то продавались нефтяникам. В 90-е они просто купили этот завод и бесхозяйственность кончилась. Но начались свои проблемы -- рэкет, налоги, госкрыша.

Резюме

Я отнюдь не очерняю многонациональный советский народ, а наоборот. Воровать друг у друга всегда считалось преступлением. Не осуждалось в народе только воровство у государства, которое отняло у граждан и нагло присвоило себе ВСЮ собственность.

Массово воровали в СССР, потому что не было хозяев, а все граждане были сделаны голимыми нищебродами, живущими по ордеру на госквартире, работающими по найму на госзаводе, без права немного разбогатеть и что-то передать детям, а только с возбуждающей перспективой успешно накопить на собственные похороны.

Чиновники-директора, по сути были такими же нищебродами и завод или колхоз им был по-барабану. Члены ЦК КПСС тоже всем распоряжались, но продать-то это не могли. Поэтому использовали страну чисто для понтов, например, чтобы ракет понастроить и утереть нос американцам.

Это понимали и коммунисты, даже термин такой придумали «бесхозяйственность», странный, кстати, сначала отстреливаешь всех хозяев, а потом плачешься по их отсутствию.

Вы скажете, что сейчас воруют в миллион раз больше и будете правы, но как можно заставить людей не воровать, например, налоги, если они почти век жили в условиях, когда украсть у государства немного для семьи было делом чести гражданина. Нужен еще век, чтобы отучить население экс-СССР от воровства, чтобы начать считать государство чем-то своим, что нужно беречь, потому как оно полезно.

Кстати, только этим совковым пережитком можно объяснить, почему новое поколение продолжает портить свежеотремонтированные подъезды своих домов. Своим считается только то, что находится за дверью в квартиру, а остальное – как бы государственным, т.е. ничьим и враждебным.

Еще один нюанс. Хаять СССР – это не обязательно значит хвалить авторитарный госкапитализм. Это может, напротив, значить не хотеть больше ни социализма ни госкапитализма ни в какой форме.

Я отнюдь не очерняю многонациональный советский народ, а наоборот. Воровать друг у друга всегда считалось преступлением. Не осуждалось в народе только воровство у государства, которое отняло у граждан и нагло присвоило себе ВСЮ собственность.

Массово воровали в СССР, потому что не было хозяев, а все граждане были сделаны голимыми нищебродами, живущими по ордеру на госквартире, работающими по найму на госзаводе, без права немного разбогатеть и что-то передать детям, а только с возбуждающей перспективой успешно накопить на собственные похороны.

Чиновники-директора, по сути были такими же нищебродами и завод или колхоз им был по-барабану. Члены ЦК КПСС тоже всем распоряжались, но продать-то это не могли. Поэтому использовали страну чисто для понтов, например, чтобы ракет понастроить и утереть нос американцам.

Это понимали и коммунисты, даже термин такой придумали «бесхозяйственность», странный, кстати, сначала отстреливаешь всех хозяев, а потом плачешься по их отсутствию.

Вы скажете, что сейчас воруют в миллион раз больше и будете правы, но как можно заставить людей не воровать, например, налоги, если они почти век жили в условиях, когда украсть у государства немного для семьи было делом чести гражданина. Нужен еще век, чтобы отучить население экс-СССР от воровства, чтобы начать считать государство чем-то своим, что нужно беречь, потому как оно полезно.

Кстати, только этим совковым пережитком можно объяснить, почему новое поколение продолжает портить свежеотремонтированные подъезды своих домов. Своим считается только то, что находится за дверью в квартиру, а остальное – как бы государственным, т.е. ничьим и враждебным.

Еще один нюанс. Хаять СССР – это не обязательно значит хвалить авторитарный госкапитализм. Это может, напротив, значить не хотеть больше ни социализма ни госкапитализма ни в какой форме.

Источник:

Ссылки по теме:

- 15 подтверждений того, что перед выходом на улицу нужно смотреть в зеркало

- Фотоподборка за 23.11.2015

- Когда селфи переходят границы дозволенного

- Фотоподборка за 10.11.2015

- Фотоподборка за 26.11.2015

реклама

.jpg)

В каждую эпоху свои проблемы и свои жуки наживающиеся на этих проблемах.

У врачей были благодарные пациенты, чья благодарность обычно булькала, воровать что-то смысла не было.

Да оно и сйчас так же, наверное.

какой-то нелепый вброс школоты, скопипастившей копипаст у другой школоты, не нюхавшей и не представляющей даже, что было в Советском Союзе!

Я так конечно, и хорошее было, а как же.

Это называется "технолог".

Источник: https://old.fishki.net/anti/2092904-kak-vorovalihttps://old.fishki.net/anti/2092904-kak-vorovali-