Каждый кадр словно машина времени, которая показывает: быт и нравы — от роскошных дворянских усадеб до скромных крестьянских изб; географические контрасты — как отличалась жизнь в центральных губерниях и на окраинах; лица эпохи — одежда, выражения лиц.

Женщина в традиционном костюме. Тульская губерния, 1890-е гг.

В дореволюционной России традиционный женский наряд был настоящей «визитной карточкой» происхождения и статуса его обладательницы. Хотя в разных губерниях костюмы различались до неузнаваемости, ключевое отличие заключалось не в крое, а в деталях — именно они рассказывали историю целых поколений и определённого народа.

Женский наряд был настоящим паспортом — по нему сразу можно было определить: семейное положение (девица, замужняя, вдова), социальный статус (крестьянка, мещанка, купчиха), родную губернию (достаточно было взглянуть на цвет и крой)

Немного о географии цвета

Тульская губерния: алые и вишнёвые сарафаны с золотым галуном — символ плодородия и достатка.

Архангельская губерния: синие и тёмно-зелёные сарафаны из грубого холста — практичность северян.

Курская губерния: чёрные сарафаны с вышитыми солнечными узорами — защита от сглаза.

К сожалению с началом XX века традиционный костюм стал вытесняться городской модой.

Ледорубы на Неве. Санкт-Петербург, 1905–1910 год.

На этом архивном снимке запечатлена тяжёлая зимняя работа петербургских рабочих — ручная рубка льда на Неве.

Лёд использовали для хранения продуктов в погребах и ледниках, поставляли на пивоварни и мясные лавки — до появления холодильников.

Рабочие пилами и ледорубами вырубали прямоугольные глыбы, специальными крючьями вытаскивали их на поверхность и на санях перевозили к складам — иногда за 10–15 вёрст.

Получили они за это примерно 1–1,5 рубля в день (на хлеб и чай хватало).

Вид на Троицкий монастырь. Чебоксары, начало ХХ века.

Когда-то здесь стоял целый деревянный ансамбль — но от него остался лишь один храм. Остальные постройки разобрали, а жизнь вокруг пошла своим чередом: В советские годы чуть ниже по реке возвели ГЭС — теперь она обеспечивает энергией весь район. Рядом выросло жёлтое здание Художественной академии — яркий акцент среди старых построек.

Вышивальщицы-ученицы. Село Лысково Нижегородской губернии, начало ХХ века.

Юные ученицы одной из многочисленных школ рукоделия, что действовали при монастырях и земских училищах губернии. Их кропотливая работа сохранила для нас живую традицию русского шитья.

Избы на берегу реки Мрассу в улусе Средний Чилей, 1913 год.

Сегодня эти места — заповедный уголок Сибири, где первозданная природа охраняется государством. Река Мрассу, левый приток Томи, берёт начало на Абаканском хребте и несёт свои воды по живописной долине Горной Шории, находясь под защитой Шорского национального парка.

Железнодорожный мост через Вуоксу. Российская империя, 1908 год.

Однопутный железнодорожный мост через Вуоксу был построен в 1891-1892г.г. и быстро стал известной достопримечательностью. Считался шедевром инженерной мысли своего времени.

Мост состоял из двух сквозных многораскосных ферм длиной 64,5 метра, соединенных между собой 30-ти метровой балкой на дополнительных металлических опорах, образующих центральный пролет.

Строительство моста было очень сложным технически, так как песчаный грунт на берегах Вуоксы был очень слабым и требовал укрепления. Одна только подготовка длилась 6 месяцев. При строительстве опор был применен так называемый "метод погружного колодца", когда гранитные кольца, зауженные снизу, под силой своей тяжести погружались на большую глубину и достигали твердого грунта. Потом они очищались и заливались бетоном. Работы часто прерывались из-за сильного течения и льдин.

Был разрушен в июне 1941 года. Новый более высокий мост построен почти на том же месте и тоже очень красив.

Храм Преображения Господня. Нижегородская губерния, город Бор, 1900-1910 год.

Бор — город в Нижегородской области, расположенный на левом берегу Волги, напротив Нижнего Новгорода. Соединён с ним канатной дорогой (одной из самых длинных в Европе) и мостами. Основан: в XIV веке как село Бор, статус города получил в 1938 году.

Эриванская площадь. Российская империя, Тифлис, 1890 год.

Группа крестьян. Вятская губерния, Глазовский уезд, деревня Сытени, 1913 год.

Застолье. Российская империя в конце ХIX– начале ХХ-го века.

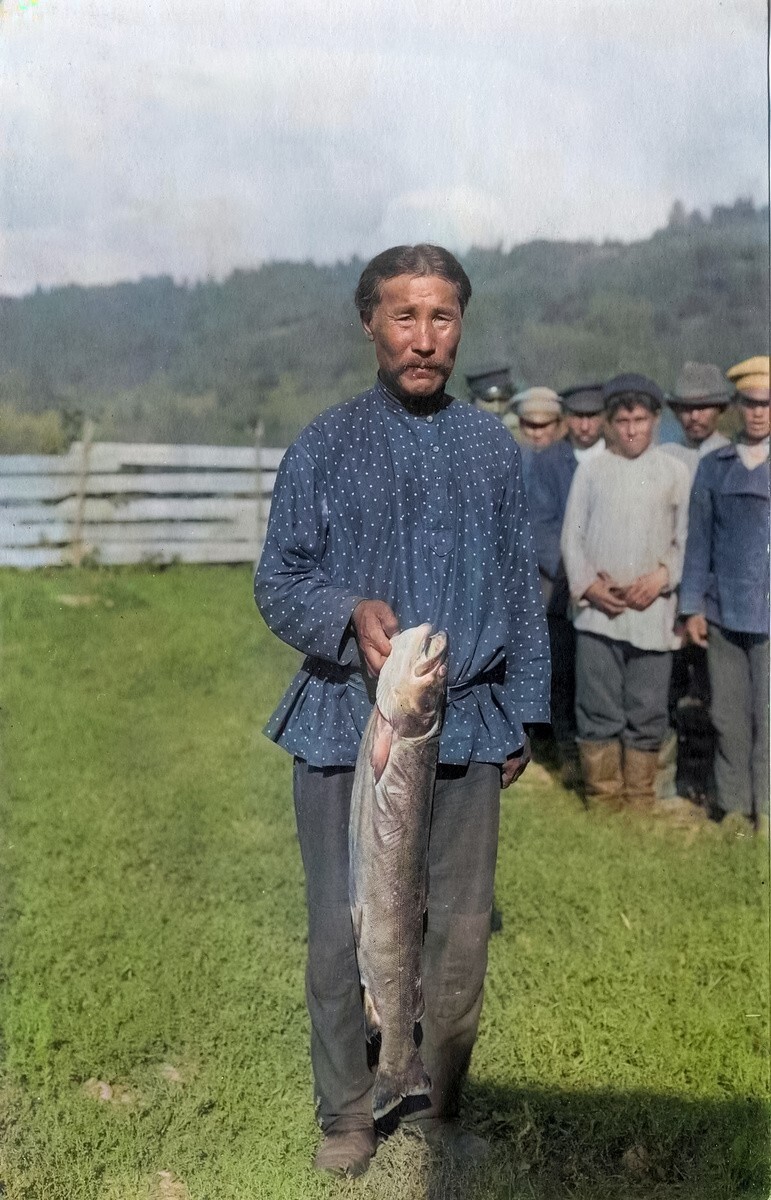

Шорец с рыбой - тайменем, пойманным в большом пороге реки Мрассу, 1913 год.

Таймень — крупнейший представитель семейства лососевых, обитающий в горных реках Сибири, Дальнего Востока и Монголии. Эта рыба, которую местные легенды называют «рыбьим королём», может достигать длины 2 метров и веса более 50 кг, питаясь мелкой рыбой, птицами, а иногда даже мелкими млекопитающими.

Таймень предпочитает холодные, бурные воды с каменистым дном, где маскируется среди коряг и водоворотов. Его серебристо-серая окраска с тёмными пятнами делает его почти невидимым для добычи. Охотится он с удивительной скоростью, мгновенно атакуя жертву мощной пастью.

Для рыбаков-экстремалов таймень — объект мечты: его сопротивление при ловле сравнивают с борьбой с диким зверем. Однако из-за перелова и разрушения среды обитания популяция сокращается, а сама рыба занесена в Красную книгу ряда регионов.

Пильщики. Виленская губерния, Трокский уезд, Оранская волость, село Марцинканце, 1909 год.

Лошадь запряженная в повозку, 1890-е годы.

У Провала. Пятигорск, 1890-1899 год.

Провал — это уникальное карстово-тектоническое образование на южном склоне горы Машук. Он сформировался под воздействием минеральных вод, которые на протяжении веков размывали горную породу, создавая подземную полость.

Проход поезда по Романовскому мосту. Российская империя, 1913 год.

Рыбалка на Желтом пруду в Салтыковке. Московская губерния, 1907-1909 год.

На снимке жители Салтыковки Борис Петрович Вышеславцев (выдающийся русский и зарубежный философ, высланный из России в 1922 г.) и его младший брат Петр Петрович Вышеславцев.

О.И. Каменская в деревне Подвязье. Нижегородская губерния, 1901 год.

Портрет поморской женщины в платье и накидке. Архангельская губерния, начало ХХ века.

Поморы — самобытная этнографическая группа русских, сформировавшаяся на побережье Белого и Баренцева морей (Архангельская, Мурманская области, Карелия). Потомки новгородских переселенцев XII-XV вв., смешавшихся с финно-угорскими народами.

На этой фотографии, как раз можно разглядеть разницу в наряде с Тульской крестьянкой.

Шорская семья у срубной юрты. Улус Кумыс, 1913 год.

Девушка у кромки моря, на фоне Адалар. Гурзуф. Крым, начало ХХ века.

Две живописные скалы в 150 метрах от берега, получившие название от тюркского "ада" — остров. Высота — 35 и 48 метров.

Источник:

- Подборка фотографий из прошлого, которые заставляют удивиться

- Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи

- Необычные и интересные снимки из разных стран мира, сделанные в XX веке

- Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

- Архивные фотографии, как прекрасный наглядный инструмент знакомства с общим прошлым

Как там у Кашина -

"Незаписанный на плёнку,

Жил ли в самом деле я.."

явно строители и пользователи города умерли, а в него заехали выжившие селяне из окрестных деревушек.

Сегодня так не строят - не закапывают по 5-20 метров вместе с дверями и стеклами оконными. А почему? А потому что лаптей нет и веревочки. Вот если бы выдали строителям лапти и веревочку, ну или вообще - на глазок. Да без чертежей, да без подьездных дорог, да где-нибудь в глуши(там где сегодня стоят церкви 19 века - посреди лесов) - вот сразу будут такое же великолепие строить. И кладка будет как на картинке, а не как в 20 веке.

Видели когда-нибудь кладку здания 19 века, а закругленные углы? Говорят в лаптях, по веревочке и на глазок такое совершенство лепили... и без чертежей.

Автор, а почему к сожалению? Кто Вам мешает сейчас носить традиционный костюм? Да пожалуйста.

Одежда стала более практичной. Более приспособленной под нужды меняющегося мира. Это не приходило в голову? Я срочную отслужил в кирзачах, а мой приятель, практически ровесник, служа в спецназе ГРУ, сапог вообще не видел. Только кроссовки. Не приходит в голову почему?

Красноголовка (красная крышка), водка, звавшаяся в народе «казёнка». Цена за бутылку такой водки (0,61 литра) в начале 20 века была 40 копеек. И второй сорт водки – это «Белоголовка» (белая крышка), это водка двойной очистки. Бутылка такой водки в дореволюционной России стоила 60 копеек.