«Уж сколько их упало в эту бездну» - самая известная из трагических и самая трагическая из известных строчек в истории нашей литературы. Сегодня Fishki хочет обратиться к непростой судьбе их автора - поэтессы Марины Цветаевой.

Почему она скрывала свою дату рождения? Кого обвиняла в революции? И сколько предсмертных писем оставила?

Могила из детства

«Муся всё время рифмует. Может быть, будет поэт?» - так писала в дневнике Мария Цветаева о своей 4-летней дочери Марине.

Девочка оказалась прирождённой поэтессой - почти в буквальном смысле слова. Появившись на свет 8 октября 1892 года, она самовольно прибавила к дате рождения один день - чтобы связать его с днём поминовения апостола Иоанна Богослова и добавить это красивое «совпадение» в своё творчество:

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья,

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Своё московское детство поэтесса всегда описывала в восторженных тонах, особенно воспевая семейные выезды на Оку, в Тарусу. Но даже в этих восторженных отзывах не обошлось без трагических нот, впоследствии пропитавших всю жизнь Цветаевой. Ещё молодой девушкой, обращаясь к Богу, она написала: «Ты дал мне детство - лучше сказки и дай мне смерть - в семнадцать лет!»

Возможно, уже тогда в неординарной девушке зародилась желание быть похороненной в любимых местах. В рассказе «Хлыстовки» она писала: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень: „Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева"».

В 1962 году усилиями студента-филолога Семена Островского воля поэтессы была исполнена.

Пётр I виноват в революции!

Революция не вызвала у Цветаевой поддержки - она не могла смириться с воцарившимся разгулом идеологического угара и насилия:

И проходят – цвета пепла и песка —

Ре́волюционные войска.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нету лиц у них и нет имен, —

Песен нету!

На стяг пурпуровый маша рукой беспалой,

Вопит калека, тряпкой алой

Горит безногого костыль,

И красная – до неба – пыль.

Колеса ржавые скрипят.

Конь пляшет, взбе́шенный.

Все окна флагами кипят.

Одно – завешено.

Впрочем, было бы неправильно сказать, что Цветаева критиковала исключительно большевиков. Доставалось от неё и отрёкшемуся от трона императору Николаю II:

Пал без славы

Орел двуглавый.

– Царь! – Вы были неправы.

Помянет потомство

Еще не раз —

Византийское вероломство

Ваших ясных глаз.

Последний российский император был далеко не единственным, кто удостоился критики поэтессы. В своих мыслях о виновниках революции 1917-го Цветаева унеслась аж на два века назад, подвергнув жёсткому осуждению самого Петра Великого:

Не ты б — всё по сугробам санки

Тащил бы мужичок.

Не гнил бы там на полустанке

Последний твой внучок. (Имеется ввиду как раз расстрелянный Николай II)

Не ладил бы, лба не подъемля,

Ребячьих кораблёв —

Вся Русь твоя святая в землю

Не шла бы без гробов.

Ты под котел кипящий этот —

Сам подложил углей!

Родоначальник — ты — Советов,

Ревнитель Ассамблей!

В 1922 году Цветаева с дочерью Ариадной эмигрировала в Берлин, и после революционной России Европа стала отдушиной:

Дождь убаюкивает боль.

Под ливни опускающихся ставень

Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль

Копыта — как рукоплесканья.

Но полноценного дома здесь Цветаева так и не обрела. Даже в эмигрантской среде она не стала общепризнанной литературной величиной - поэтессу упрекали в недостаточной смысловой наполненности, «растрепанности» и намеренной экстравагантности. Ведущий эмигрантский критик Георгий Адамович называл её стихи «набором слов, рядом невнятных выкриков, сцеплением случайных и „кое-каких" строчек».

Не самая благополучная жизнь сочеталась с действительной тоской Цветаевой по родине. «Здесь, во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни — вот места души моей» - говорила она.

Довольно пренебрежительно женщина отзывалась о Европе и в стихах:

До Эйфелевой – рукою

Подать! Подавай и лезь.

Но каждый из нас – такое

Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым

Нам кажется ваш Париж.

«Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?».

При этом, Цветаева прекрасно понимала, что России из её грёз уже не существует и возвращаться, по сути, некуда:

С фонарём обшарьте

Весь подлунный свет.

Той страны на карте —

Нет, в пространстве – нет.

Можно ли вернуться

В дом, который – срыт?

Коротко и точно тяжесть своей личностной ситуации поэтесса выразила в письме подруге Анне Тесковой в 1931 году:«Всё меня выталкивает в Россию в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна».

«Любить только мужчин - скучно»

Мятущаяся, чувственная натура Цветаевой предопределила её яркую любовную жизнь. Молва приписывает ей множество связей, в которых самой поэтессе далеко не всегда удавалось ориентироваться.

Рассказывают, будто бы она однажды встретила на улице одного из бывших воздыхателей и… не узнала его. Видя возмущение мужчины, Цветаева решила сгладить ситуацию и сослаться на свою близорукость: «Ой, я же не узнала вас, потому что раньше у вас были усы!» Однако попытка не удалась - собеседник мрачно ответил: «У меня никогда не было усов…»

Такую «любовную рассеянность» часто объясняют стремлением близорукой женщины существовать в нереальном, полурассеянном мире, стимулирующем её богатую фантазию. Недаром Цветаева не любила очков.

Интимные интересы поэтессы не ограничивались мужчинами. Широко известна её связь с коллегой Софьей Парнок.

Те отношения Цветаева потом назвала «первой катастрофой в своей жизни». Их связь продолжалась два года и закончилась бурным расставанием, подтолкнувшим поэтессу к экстравагантному выводу: «Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное, - какая жуть! А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное, - какая скука!»

Софья Парнок же впоследствии дала бывшей любовнице совсем не лестную характеристику: «Холод хитрости змеиной и скользкости».

Но в основном всё же Цветаева встречалась с мужчинами. После Парнок у неё был роман с поэтом Осипом Мандельштамом. Будущая жена поэта, Надежда Мандельштам говорила, что именно «дикая и яркая Марина... расковала в нём жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви».

Как скоро ты смуглянкой стала

И к Спасу бедному пришла,

Не отрываясь целовала,

А гордою в Москве была.

Нам остается только имя:

Чудесный звук, на долгий срок.

Прими ж ладонями моими

Пересыпаемый песок.

Так писал Цветаевой уже сам Мандельштам, поэтическими строками извещая её о конце отношений.

Многие романы поэтессы существовали лишь на бумаге, в переписке - но шума производили побольше иных реальных. Особенно «пострадал» от всего этого ещё один коллега Цветаевой - Борис Пастернак. Женщина написала целый рассказ о мнимых встречах с ним. Будто бы на маленькой станции, залитой дождём, они виделись каждый день. Цветаева писала: «Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперёд по тёмной платформе - далеко! И было одно место - фонарный столб - без света, сюда я вызывала Вас - "Пастернак!" И долгие беседы бок о бок - бродячие».

Дошло до того, что жена поэта, однажды найдя у мужа конверт с признаниями Цветаевой, запретила ему общаться с этой женщиной. И ещё долго отказывалась верить, что дама, с которой он даже не виделся, могла писать такие откровенные вещи.

Но главным «потерпевшим» от романтических эскапад поэтессы был, разумеется, её муж Сергей Эфрон. Женившемуся на Цветаевой в 18-летнем возрасте (в 1912 году, ей было 19) Эфрону пришлось так или иначе пройти через большинство периодических увлечений супруги - мнимых и реальных.

В письме Максимилиану Волошину Эфрон сказал о жене, и о попытке расстаться с ней:

«Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни... Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая - всё обращается в пламя…

Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр. и пр. ядами… О моём решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел её в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя.

Быть твердым здесь – я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти».

«Вот и поеду. Как собака»

Именно муж сыграл в судьбе Цветаевой роковую роль. Поэтесса, хоть и порой горько жаловалась на жизнь в Европе, говоря «Никто не может вообразить бедности, в которой мы живём... мы медленно умираем от голода», всё же совершенно не собиралась ехать в СССР. Но Сергей Эфрон, прошедший огонь гражданской войны и революции, не мог побороть в себе ностальгию. Более того, у мужчины развился комплекс вины, он утверждал: «Мы воевали против своего народа».

Всё это накладывалось на зарубежную советскую пропаганду. Цветаева пыталась переубедить мужа:

«Сергей Яковлевич принес однажды домой газету – просоветскую, разумеется, – где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями; приборы сверкают; посреди каждого стола – горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках – что? А в головах – что?»

Поэтесса пыталась противопоставлять пропаганде свои сведения: «Письма от отбывших (сама провожала и махала!) красноречивые: один все время просит переводов, а другая, жена инженера, настоящего, поехавшего на готовое место при заводе, очень подробно описывает, как ежевечерне, вместо обеда, пьют у подруги чай – с сахаром и хлебом»

Но Эфрон оставался глух к этим соображениям, так что в очередной раз встал вопрос о расставании. «... я решительно не еду, значит – расставаться, а это (как ни грызёмся!) после 20 лет совместности – тяжело - говорила в письме Цветаева, - А не еду я, потому что уже раз уехала. (видели фильм «Je suis un èvadé», где каторжанин добровольно возвращается на каторгу, – так вот!)»

Однако, расставания так и не случилось. Возможно, одну из главных ролей здесь сыграла старшая дочь супругов - Ариадна Эфрон. Она неоднократно удерживала порывавшегося уйти отца. Привязанная к нему, Ариадна перенимала и его идеи, рисуя в своей голове счастливое советское будущее. В 1937 25-летняя девушка уехала в СССР.

Оттуда Ариадна писала, что собирается работать в издательстве, очень рада и чувствует, как будто никогда и не уезжала из Москвы. В том же году пересёк советскую границу и Сергей Эфрон.

Цветаева много и тяжело размышляла об этой проблеме, задавала себе вопросы, нужна ли она мужу и взрослой дочери. Но в конце концов привязанность взяла верх - в 1939-м, написав сакраментальное «Вот и поеду. Как собака», она вместе с 14-летним сыном вернулась в Советский Союз.

«Пойми, что я больше не могла жить»

Возвращение обернулось едва ли не худшим из возможных сценариев. Приехавшая к родным, Цветаева через несколько месяцев потеряла их: 27 августа 1939-го была арестована Ариадна, а 10 октября - Сергей. Дочь провела в лагерях и ссылках 15 лет (реабилитирована в 1955-м), а мужа приговорили к смертной казни и расстреляли 16 октября 1941-го. Но даже он пережил жену - Марина Цветаева повесилась 31 августа 1941-го.

После потери родных она не писала стихов, лишь занимаясь переводами и заботясь о сыне - Муре (полное имя - Георгий).

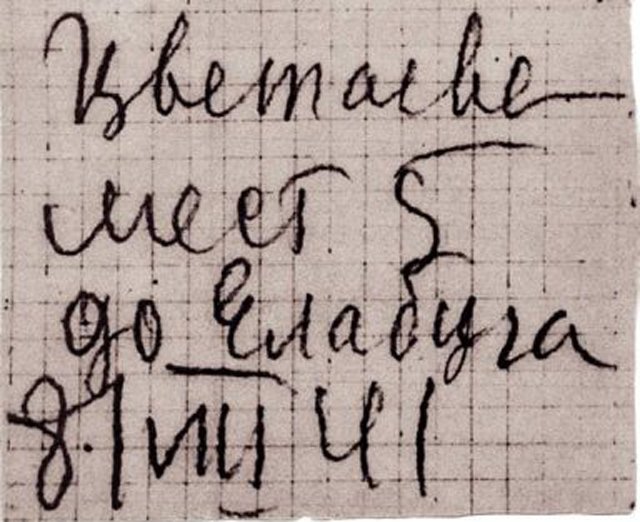

С началом войны их обоих эвакуировали в город Елабугу (сейчас - Татарстан). Георгий Эфрон описывал, что до пункта назначения пришлось добираться 10 дней, а спать - стоя, в темноте и вони.

«Мать была в горсовете, и работы для неё не предвидится; единственная пока возможность - быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет. - также писал Георгий, - Настроение у неё - отвратительное, самое пессимистическое».

Сложно сказать, стало ли тяжёлое материальное положение последней каплей - очевидно, что Цветаева уже долгое время была на грани отчаяния. Нашедшие её тело обнаружили три предсмертные записки: тем, кто будет её хоронить , друзьям в близлежащий Чистополь и сыну. Окружающих она просила позаботиться о юноше. А самому ему писала:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик (ни отца, ни Ариадну Георгий больше не встретил - он погиб на фронте в 1944-м)».

Марина Цветаева была похоронена 2 сентября на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение могилы неизвестно. На южной стороне кладбища, у каменной стены в 1960 году сестра поэтессы Анастасия Цветаева «между четырёх безвестных могил 1941 года» установила крест с надписью «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». В 1970 году на этом месте было сооружено гранитное надгробие.

Читайте также:

"Он хотел заняться любовью". Тюрьма, женщины и гибель Маяковского

"Я двух баб в жизни бил". Судьба, любовь и смерть Сергея Есенина

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- Уморительная история: кто первый засунул лампочку в рот

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества