5217

61

Хотя одна из первых ассоциаций Дальнего Востока - рассвет над тихоокеанским морем, на Сахалине куда легче увидеть закат: "фасад" крупнейшего российского острова - на согретом тёплым течением Татарском проливе. На "фронтоне" этого фасада - Холмск (28 тыс. жителей), бывшая Маока, незамерзающий порт и главные ворота на материк.

Он чуть меньше Корсакова, но как-то обособленнее, а потому чётко воспринимается на Сахалине городом №2. И я бы сказал - самым сахалинским по духу.

В прошлой части: Хосинсэн. Часть 2: Холмский перевал и Чёртов мост я показывал перевал и заброшенную железную дорогу в ближайших окрестностях Холмска, а также обе станции на прошивающей город железной дороге. Теперь же погуляем по улицам и холмам.

В прошлой части: Хосинсэн. Часть 2: Холмский перевал и Чёртов мост я показывал перевал и заброшенную железную дорогу в ближайших окрестностях Холмска, а также обе станции на прошивающей город железной дороге. Теперь же погуляем по улицам и холмам.

На кадре ниже - центральный въезд: дорога из Южно-Сахалинска спускается с перевала, а шлагбаум отмечает горловину станции Холмск-Северный: и то, и другое я показывал в прошлом посте. И хотя соседи Холмска - Чехов и Невельск, с первого взгляда здесь понимаешь: город так назван действительно из-за холмов. Давали бы ему в 1946 году имя коренные дальневосточники - был бы он скорее Сопкинск. Стоящий не в горах, а на уровне моря, Холмск - самый вертикальный, самый горный по своему устройству город России, а может и всего бывшего СССР.

×

В принципе, не будет преувеличением сказать, что Холмск - это Маленький Мурманск. С поправкой на открытое море напротив, тёмные южные ночи и типично дальневосточное буйство растительности:

Лучшие виды Холмска открываются не сверху, а снизу, и в этих видах хорошо заметны три яруса, не пересекающиеся друг с другом даже на уровне крыш. Причём сквозной проезд раньше был лишь понизу, по Советской улице, а выше "объездные" дороги проложили лишь в постсоветское время.

Так же трёхмерны в Холмске и сами улицы, то идущие под уклон, то расслаивающиеся по тротуару:

А характерная деталь - межъярусные переходы. Вернее, на самом деле это просто крытые виадуки над железной дорогой, одним концом упирающиеся в склон холма:

И продолжающиеся лестницами сквозь густой бамбучник. Вниз же в Холмске всегда виден порт:

Под одним из переходов нашёлся деревянный дом, единственный обнаружённый мной за всю прогулку. Когда-то такими была застроена большая часть Советской улицы. Проблему ветхого жилья в Холмске решить оказалось нетрудно: с советских времён город сжался почти вдвое, с 52 до 28 тысяч жителей. Поэтому барачники тут почти исчез, но и заброшенных многоэтажек не появилось.

Маока, в отличие от Тоёхары и Отомари - название не японское, а айнское. Деревня Маука стояла тут задолго до прихода русских, однако уже в те времена частыми гостями здесь были японские рыбаки и сэнтан-торговцы. В 1870 году всё это дополнил русский военный пост, по сути дела глухая застава из 10 солдат, так что фактически отправной датой Холмска я бы назвал 1878-й год. Тогда это рыбное место приметили купцы из Владивостока - его первый гражданский житель Яков Семёнов и наладивший там дела шотландец Георг Демби. К концу 1870-х каждый из них имел на Японском море целую флотилию мелких рыбацких судов, летом привозивших уловы во Владивосток, а зимой уходивших на стоянку в Нагасаки. Маука у новых хозяева стала крупной промысловой базой, специализировавшейся в первую очередь на добыче и заготовке морской капусты. Рабочих Семёнов и Демби предпочитали вербовать в Японии, может быть в том же Нагасаки - сейчас в это сложно поверить, но японцы на рубеже 19-20 веков исправно ездили в Россию гастрбайтерами. Ещё в Мауке трудились корейцы и манзы (китайцы из Приморья), а вот русских, то есть сахалинских каторжан, купцы привлекали крайне неохотно - дисциплины в них мало, а случись чего - ещё и отвечать придётся перед государством... Фактически в Мауке постоянно находилось до 700 человек, так что она входила в пятёрку крупнейших поселений Сахалина, и русских среди них было дай бог если 5%. В 1903 году ссыльный этнограф Бронислав Пилсудский (кстати, брат Юзефа Пилсудского!) даже открыл здесь школу, в которой обучались 8 айнских и 4 русских детей. Но этой школы хватило всего на пару лет - что случилось на Дальнем Востоке в 1905-м, думаю, не стоит пояснять.

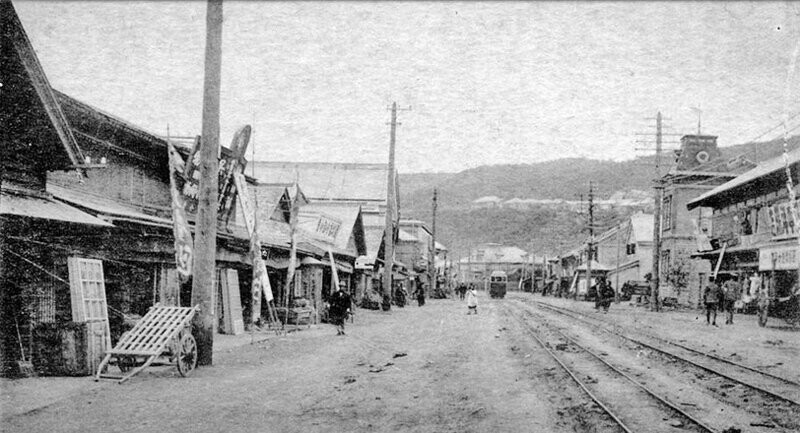

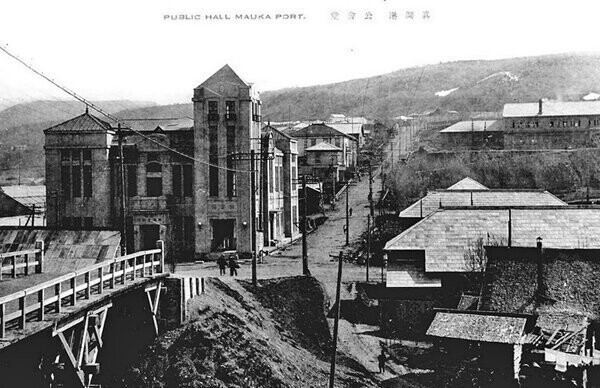

Мауку японцы на свой манер записали Маокой, и сразу разглядели в ней большой потенциал: селение оптимально подходило на роль крупного порта, в отличие от Отомари (Корсакова) не замерзающего зимой. Недостаток у Маоки перед Отомари был лишь один - горы, отделявшие его от губернской Тоёхары (Южно-Сахалинска). Однако уже в 1905-09 годах через горы пробили шоссе, в 1918-21 проложили по берегу Татарского пролива железную дорогу, и в 1922 году Маока, центр одной из 4 префектур губернаторства Карафуто, получила статус города. С 1909 года тут действовал первый на Карафуто водопровод, а в 1910-20-х годах ходила одна из двух в губернаторстве конка, которую в 1930-е годы сменил автобус. Ну а ключевым в развитии Маоки стал пущенный в 1928 году Хосинсэн, горная железная дорога в Тоёхару (см. в прошлых частях).

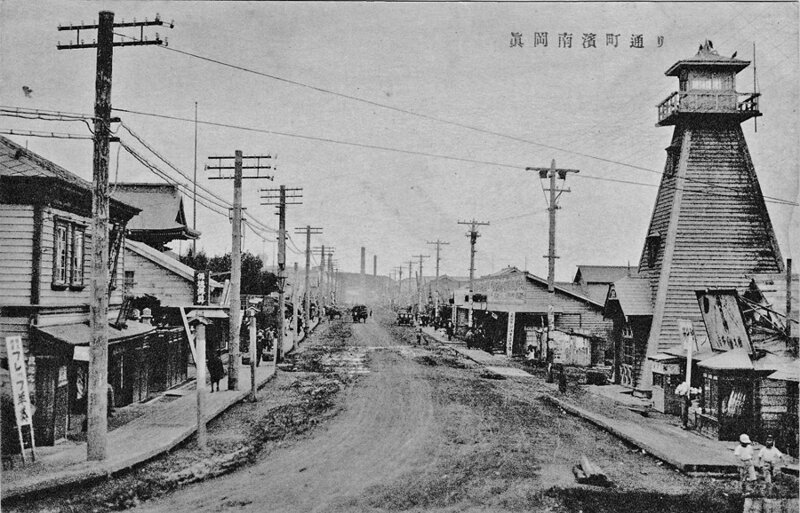

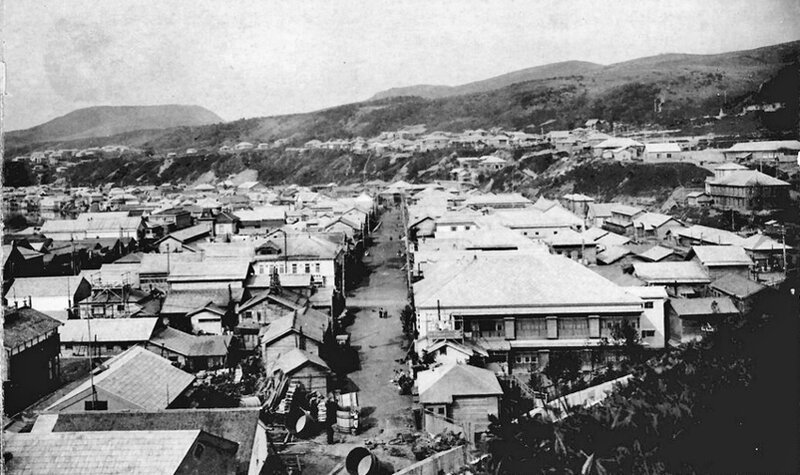

"Процветающая Маока" стала в японской прессе таким же клише, как в не столь дальних краях "суровый Челябинск" или "файне мiсто Тернопiль". До 1930-х годов Маока стабильно была третьем по величине городом Карафуто, а к 1940-м потеснила со второго места будущий Корсаков, сумевший взять реванш лишь в 1990-х годах. Но хоть и жило при японцах тут столько же народу, сколько и сейчас, тогдашней Маоки хватало лишь на два яруса:

Всё это сгорело 20 августа 1945 года, когда на причалы Маоки под покровом тумана высадился советский десант. Бой за город продолжался всего 2,5 часа, но в ходе него вспыхнул пожар, и в огне, беспорядочных перестрелках и давке погибло около 600 мирных жителей. На почтамте 9 девушек-телефонисток до последнего выполняли свой рабочий долг, а когда красноармейцы вошли в здание - японки покончили с собой, приняв цианистый калий. В Японии Маокские мученицы вошли в число обожествлённых героев войны (среди которых есть и откровенные военные преступники), на Хоккайдо им посвяшено несколько храмов и памятников, а в 1972 об их трагедии даже сняли фильм "Карафуто-1945: Врата из Льда и Снега". На пепелище "бумажных фанз" Маоки к тому времени вовсю строился новый советский Холмск...

Но достопримечательностей здесь по меркам сахалинских городов не так уж мало, и мы пойдём по ним с юга на север. Между въездом со стороны Невельска и станцией Холмск-Южный встречают внушительные промышленные руины:

Что это? Завод по переработке морской капусты Семёнова и Демби? Советская ТЭЦ или верфь? Думаю, любому, кто хоть немного ездил по бывшему СССР понятно, что труб такой формы и бетонных корпусов с наружными рёбрами жёсткости не строили ни в СССР, ни в царской России. Это японский целлюлозно-бумажный комбинат (1918-19), крупнейший из девяти построенных на Сахалине компанией "Одзи" (ещё два я показывал в Корсакове и Южно-Сахалинске).

Как "Холмский Бумажник" он работал и при Советах, а вот для капитализма бумажник у Холмска оказался худоват - в 1990-х годах производство зачахло, и окончательно встало в 2003-м году. Уцелела лишь ТЭЦ, возможно встроенная в ЦБК при Советах.

Вид на комбинатские руины сквозь высокие заборы и кусты бамбучника мы долго искали по дворам близлежащих районов второго яруса. Здесь же попался явно советский, но весьма симпатичный дом:

Практически над руинами комбината и станцией Холмск-Южный раскинулась местная площадь Ленина. На ней есть типовая мэрия с памятником Ленину, торговый центр с пиццерией и супермаркетом, а в сентябре 2018 года, когда мы отбывали на материк, тут же был и главный транспортный узел. Дело в том, что автовокзал в Холмске совмещён с морвокзалом, а он в это время как раз закрылся на реконструкцию, так что автобусная и паромная кассы переместились в здание на площади. Ещё обратите здесь внимание на "свечку", торчащую из-за мэрии: это административный корпус стадиона "Маяк Сахалина", и на верхних его этажах есть не слишком известная, однако неплохая и самая дешёвая в Холмске гостиница.

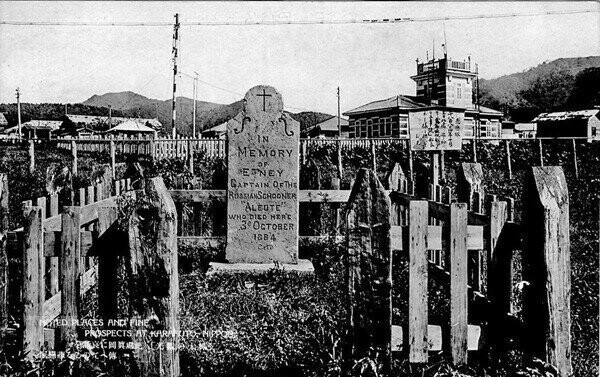

При японцах здесь была окраина, а сопка, на которой разбита площадь, в тогдашних путеводителях именовалась Холм Трагической Любви. Такое название ему дала могила капитана Нэя - англичанина, у владивостокского шотландца Дэмби командовавшего рыболовной шхуной "Алеут". Рыбу он ловил на рубеже 1870-80-х годов близ Мауки, а зимовать, как и большинство других судов, уходил в Нагасаки. Как и многие моряки, там Нэй завёл себе "временную жену" - это не эвфемизм любовницы или проститутки, а вполне официальный статус, который мог заключить с японкой иностранец, чтобы долгими днями в чужом краю чувствовать себя почти как дома. Любовь, однако, зла: японка Омицу искренне полюбила англичанина Нэя, а дальше всё и правда сложилось трагически. В 1884 году "Алеут" потерпел кораблекрушение на сахалинских промыслах, и выловленный из моря с тяжёлым переохлаждением, капитан Нэй умер в больнице Мауки. Когда же Маука стала Маокой, немолодая уже японка из Нагасаки добралась сюда, разыскала могилу капитана и поставила на ней памятный знак. Японцы любят сентиментальность и трагизм, поэтому могила Нэя быстро сделалась одним из символом Процветающей Маоки. С Холма Трагической Любви, правда, её пришлось перенести выше по склону - из-за постройки железной дороги, подрезавшей обрыв, кладбище начало оползать. А вот русские люди, тем более в советском варианте, к сентиментальности оказались не склонны, и ныне от могилы Нэя и всего окрестного кладбища не осталось следа:

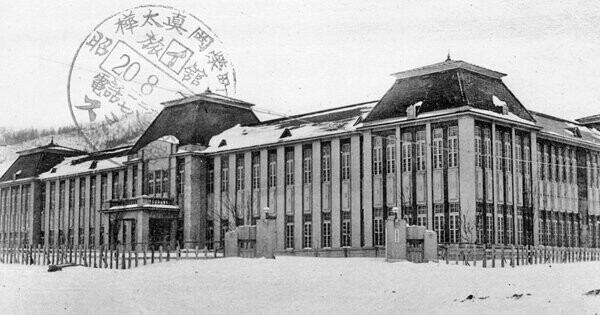

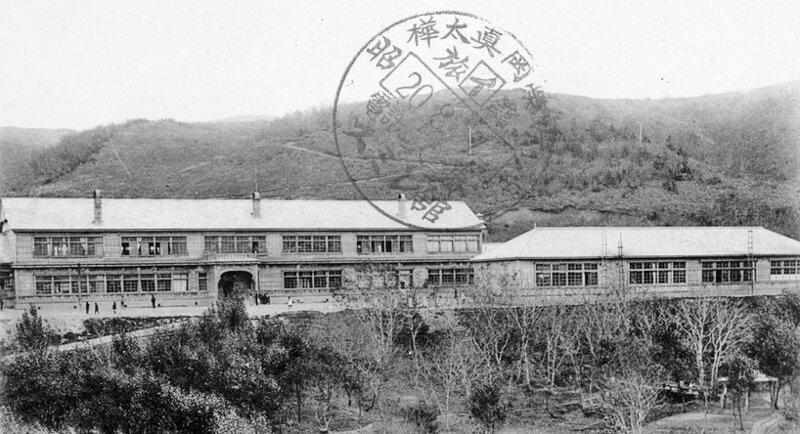

Ещё близ площади стояла роскошная мужская гимназия (1925), некоторое время успевшая прослужить и Советам:

Но как и большинство японских зданий, она представляла собой каркасно-фанерную "засыпнуху", и то ли сгорела сама, то ли была снесена по причине пожароопасности. Теперь на её месте - Преображенская церковь:

Стоящая практически во дворе гостиницы "Чайка", которую мы нашли то ли закрытой на ремонт, то ли просто заброшенной:

Улица Победы с кадра выше круто спускается в распадок бывшей речки Татарка - ныне она то ли убрана в трубы, то ли просто так тщедушна, что я её не заметил. При японцах, однако, речку пересекал вполне солидный мост, перед которым стояла ратуша Маоки (1928):

Теперь на этом месте сквер Героев, современный центр Холмска, но прежде, чем осмотреть его - спустимся на нижний ярус. Вот такой вид открывается с площади Ленина. Дальше по берегу просматриваются посёлки Симаково и Яблочное - некогда шахтёрские предместья Холмска, ныне более известные сахалинцам своим пляжами на относительно тёплых берегах. Над ними - острая вершина горы Бернизет (574м), "французское" название которой - действительно французское, как Монерон, Крильон и Жонкьер, да и далёкий от любых татар Татарский пролив. Ведь первыми европейцами, увидевшими эти берега, стала в 1785 году команда кругосветной экспедиции Жана-Франсуа Лаперуза, одним из участников которой был географ Жерар Себастьен Бернизе. Ну а на переднем плане бамбучник покрывает яр бывшего Холма Трагической Любви, под которым лежит станция Холмск-Южный. Её капитальный вокзал (1932), снесённый лишь в 1990-х годах, я показывал в прошлой части.

Станция лежит буквально во дворах домов на Советской улице. Среди них обнаружилось закрытое кафе, а прямо на его территории - странный бетонный подиум, спонтанно превратившийся в клумбу:

Это ни что иное, как остатки храма, причём не синтоистской дзиндзя, а буддийской пагоды Такаси Терусумераги, чуть ли не первой на Карафуто. Буддизм в Японии тех лет не преследовался, но и государственной поддержки не имел, и японцы, в большинстве своём склонные к двоеверию, на Северном фронте предпочитали ходить в идеологически-верные синтоистские храмы. Буддийские храмы же окормляли в первую очередь корейцев, коих конечно же было немало в портовой Маоке. Ну а по фото, думаю, ясно, что на дворе глубоко советское время - Холмск отличала удивительная живучесть пережившего штурм Маоки японского наследия.

Сам же район под горой, между портом, вокзалом и заводом в Маоке имел репутацию квартала Красных Фонарей. Теперь гостиница "Холмск" на Советской улице представляет собой основной перевалочный пункт гастрбайтеров и командировочных, ждущих парома на материк после нефтегазовой или рыбной вахты. Горячая водам там подаётся по расписанию, но в коридоре зато стоит микроволновка. К клиентам с ограниченной платёжеспособностью здесь так привычны, что нас двоих без вопросов заселили в одноместный номер.

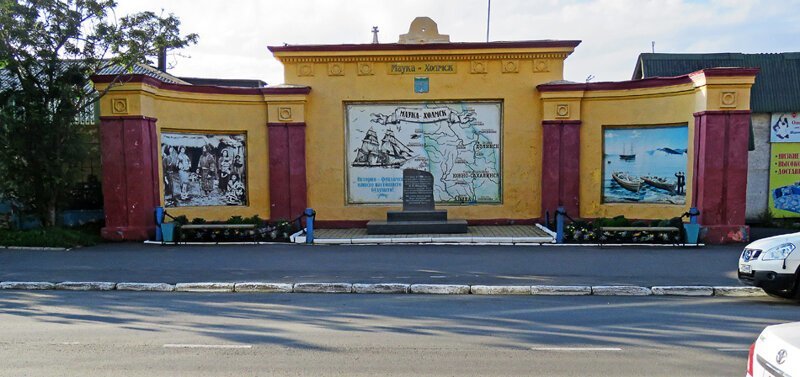

Когда на морвокзал приходит паром - из окон гостиницы видны его мачты и надстройки. Граффити с кадра выше украшает тянущийся по другой стороне улицы забор Холмского порта, напротив входа в гостиницу отмеченный памятным знаком в честь основания Маукского поста:

Чуть дальше - проходная порта, лучший вид которой через безымянный железнодорожный переезд открывается из Сквера Героев:

Представляющего собой целый каскад монументов, от шумного перекрёстка поднимающийся к мощной сталинке ДК Моряков:

На кадре выше - якоря и пушка русско-японской войны, поднятые в 1982 году со дна пролива Лаперуза советским теплоходом "Благовещенск". По разные стороны пушки - памятные знаки Геннадию Невельскому (в 1849 году доказал, что Сахалин - остров) и Ивану Москвитину - в 1639 году этот казак стал первым русским человеком, увидевшим Тихий океан, и ему же здесь приписываются первые сведения о Сахалине. Чаще в этом качестве упоминается Василий Поярков, в 1644 году увидевший Сахалин с берега, но 5 лет имеют значение: за это время тут успели побывать голландский мореплаватель Маартин де Фриз и японский самурай Мураками Хиронори. Последний в каскаде памятник - "Юнгам огненных рейсов" (2015), во Вторую Мировую обеспечивавших проводку ленд-лизовских конвоев во Владивосток и советских десантных кораблей на Сахалин и Курилы. Служили в тех рейсах действительно подростки 14-16 лет - ведь взрослые моряки ушли кто на военный флот, кто на далёкий фронт.

ДК отмечает пара красивых мемориальных досок, не людям посвящённых, а судам:

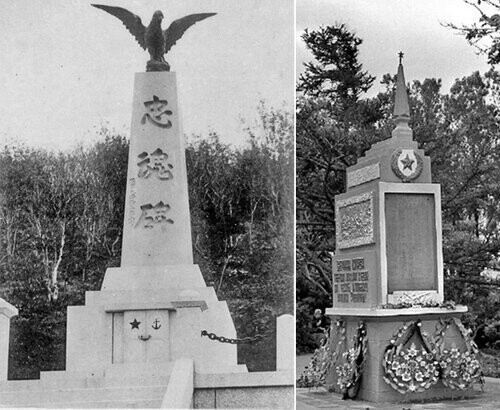

За ведущей на склон улицы Героев стояли прежде и другие памятники - тем, кто с оружием в руках покорял Сахалин. Слева - японский (1935), справа - советский (1945) на братской могиле погибших при штурме Маоки десантников:

Первый, как нетрудно догадаться, был снесён, второй к 1970-м годам заменён более капитальным, но вместе с тем и более типовым обелиском, три стелы которого видимо олицетворяли три направления дальних ударов десанта. Ещё одну братскую могилу на Холмском перевале я показывал в прошлой части - в боях за город, перевал и Чёртов мост погибло 77 красноармейцев.

За обелиском - сталинка техникума, своеобразный преемник японской начальной школы:

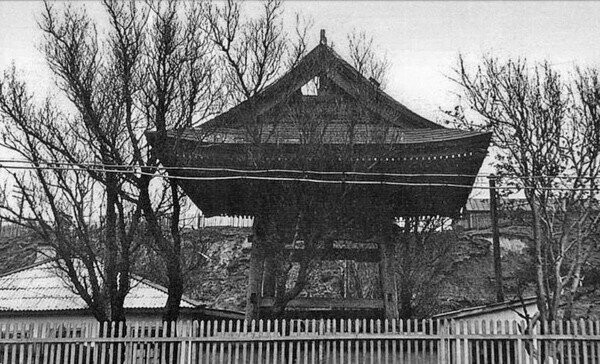

От которой уцелел спрятавшийся во дворе пятиэтажек хоандэн, японский "школьный павильон" для патриотических реликвий, пожалуй самый красивый на всём Сахалине:

В Японии хоандэны после войны были последовательно разрушены, и теперь там исчезающе редки. В СССР же... ну, зачем ломать такую удобную будку?! Сквозь дыры в ржавой двери видно, что на месте герба и флага, императорских портретов, самурайских наград и трофеев теперь лежат мётлы, лопаты и грабли.

Улица Победы же за сквером Героев снова набирает высоту, не забывая, что она - второй ярус. В Холмске, как в Актау или Владивостоке, есть свой Дом с маяком:

А крутая лестница у его торца ведёт к позднесоветскому зданию Сахалинского морского пароходства - его логотип "SASCO" встречается на Дальнем Востоке немногим реже "FESCO" (Дальневосточное пароходство из Владивостока) и куда как чаще всех прочих пароходств.

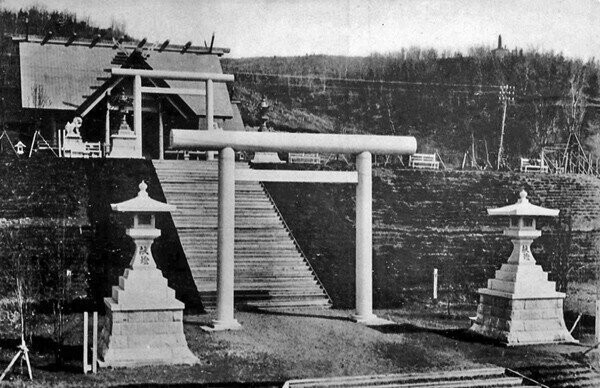

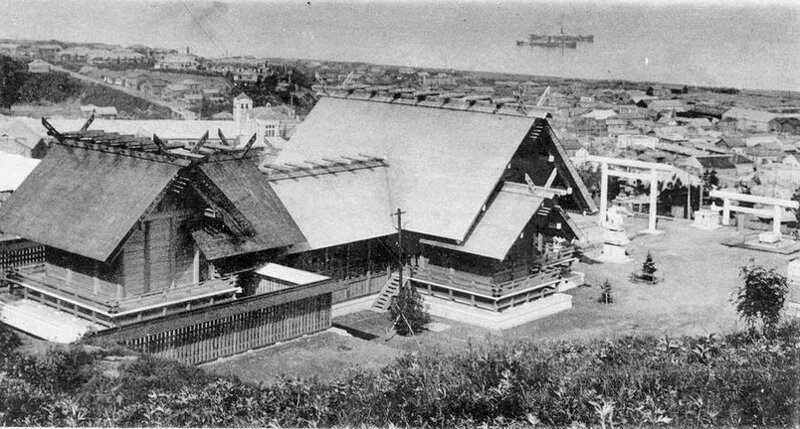

Однако место, где оно стоит - не простое. При японцах оно выглядело так:

Освящённый в 1934 году Маока-дзиндзя был, пожалуй, самым большим и красивым синтоитским храмом во всём Карафуто, центральному храму губернаторства в Тоёхаре уж по крайней мере не уступал ни изяществом, ни размером.

Ещё удивительнее то, что деревянный храм простоял до середины 1970-х годов, используясь в качестве Дома пионеров. И пионеры, и русской-то церкви не видевшие, ходили в бывший храм по крутой лестнице, под арками-ториями, мимо каменных львов... Не знаю точно, когда и как он был утрачен, но теперь на этом месте - безликий куб конторы SASCO.

От храма же остался садик с пилонами фонарей и ритуальной ванной тэдзубати:

Дальше улица Победы сменяется улицей со звучным названием Ад Макарова - по крайней мере, именно так оно пишется на табличках, и не говорите мне, что "ад." - это сокращённое "адмирал". Она в итоге приведёт к дороге на Холмский перевал, а по пути, у одинокого развесистого дерева не в меру японского облика, сохранился ещё один хоандэн женской гимназии. Тут японцы соригинальничали, воспроизведя даже не абстрактно-европейский, а древнегреческий стиль:

Рядом - Сахалинское высшее морское училище с фасадом на море и характерной ротондой-пристройкой:

Где-то на третьем ярусе Холмска есть настоящий маяк (1956-59) высотой 29 метров с французским оборудованием 1913 года. Но за домами он виден разве что с моря, а мы на третий ярус не поднимались ни разу, да и со второго всё чаще смотрели вниз. Вот вид из района площади Ленина: башенка на переднем плане принадлежит Морвокзалу, а офисный "Дом лесенкой" (это его почти официальное название), строившийся в 1980-е годы наверное для какой-нибудь гостиницы, отмечает конечную цель прогулки - Приморский бульвар:

По улице Макарова мы ушли существенно севернее него, и лишь у хоандэна нашли спуск через стадион морского училища. Порт тянется и дальше на север, и в этой части запомнился мне целой флотилией спасательных судов, видимо страховавших вояк на учениях "Восток-2018":

Вид Холмска с севера на юг - с "домом лесенкой", кранами порта и далёкими трубами мёртвого ЦБК. Обратите внимания на пятиэтажки - по сравнению с другими виденными мной городами Сахалина совсем не бедный на их фоне Холмск выделяется обшарпанностью. Может, дело просто в том, что он крупнее - отреновировать пока успели дай бог треть города, и в основном на нижнем ярусе:

Всё та же Советская улица здесь примечательна сталинской архитектурой:

На Сахалине довольно редкой, так что и здесь ансамбля хватило на единственную площадь:

Вон по тому межъярусному виадуку на заднем плане мы и спустились с улицы Макарова. Мощное здание с колоннами - это городская библиотека, и дворовая сторона у неё едва ли не оригинальнее фасада:

Хотя изначально это был, наверное, ДК Рыбаков, судя по скромному памятнику напротив:

Сталинский ансамбль Холмска выдыхается быстро:

А церквей в городе по сахалинским меркам много - целых две! Никольский храм под нависающей метеостанцией (1908) перестроен в 1995 году из позднесоветского кинотеатра:

Вот и Приморский бульвар, который местные при мне называли арбатом. Тут уютно, как в курортном городе, но несколько кафешек вокруг предательских закрылись в 7 вечера.

Так что нам осталось только любоваться памятниками, будь то гипсовые скульптуры рыбака и жены моряка, обелиск Основателям и Освободителям Холмска или невразумительная композиция без подписи, нелепо подражающая русскому авангарду.

Кто-то притащил лавки прямо к морю и пока было теплее - сидел ногами в волну. Рядом с бульваром - гавань, закрытая парой коротких брекватеров (1935-38):

Между которыми на наших глазах прошёл огромный паром "Сахалин-9", и мы тогда ещё не знали, сколь муторна на него посадка:

Интереснее всего этот бульвар смотрелся в 2004-05 годах, когда со стороны открытого моря его замыкало огромное судно - бельгийский земснаряд "Христофор Колумб" с итальянской командой, в рамках проектах "Сахалин-2" рывший донную траншею под трубопровод. 8 сентября "Колумб" внезапно открыл Сахалин - прямо у городского променада его выбросил на мель тайфун "Сонгда". Да при том с таким ущербом, что начальство сочло теплоход не подлежащим восстановлению. И думается, будь дело не в центре города, огромный остов земснаряда так и валялся бы где-нибудь до сих пор, а будь дело в той же Японии или Китае - вокруг судна намыли бы берег да превратили в популярный аттракцион. В Холмске же всё закончилось утилизацией, продлившейся больше года, и можно лишь позавидовать тем, кто гулял здесь с фотоаппаратом в тот год.

первоисточник фото не определён

первоисточник фото не определён

На рейдах сахалинских портов часто стоят и совсем случайные суда, идущие между Китаем и Корей и северо-западом Америки. Зайти сюда они не смогут - и гавань мелкая, и причалы короткие, но пополнять запасы топлива, продуктов и воды можно и с рейда.

Солнце меж тем село в море, за которым не видать сопок материка - ширина Татарского пролива около 300 километров. Именно к закату на бульваре я и подгадывал прогулку, после чего нам оставалось лишь затариться продуктами в ближайшем супермаркете и идти в гостиницу пешком - маршрутки в 8 вечера уже не ходят. Последним впечатлением Холмска стала жаба, неспешно ползшая навстречу нам по гладко выметенному тротуару и порой вызывавшая у прохожих вспышки весёлого визга...

В следующей части покажу другой портовый городок на Татарском проливе - Невельск.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Бесконечность лета в минималистских фотографиях

- 20 дореволюционных снимков, которые показывают, как жили в России больше 100 лет назад

- Фотографии из реальной жизни: как в разных точках мира относятся к запасам чистой питьевой воды

- 10 самых необычных вариантов жилья с просторов Airbnb

- Во время праздников в китайских поездах больше мусора, чем людей

реклама

Я жил на Капитанской 2 в 1983-1991.

> деревянный храм простоял до середины 1970-х годов

Играл там в «войнушку» с конца 1960-х и тогда храм был разрушен уже несколько лет. Так что, скорее всего, до середины 1960-х.

> ротондой-пристройкой

Когда-то давно это была обсерватория моручилища с планетарием. Звёздное небо там наблюдали.

> ЦБК

ЦБЗ целлюлозно-бумажный завод. Ну, в Холмске было принято говорить так.

> изначально это был, наверное, ДК Рыбаков

Такого у нас не было никогда. А в этом здании был РДК районный дом культуры. Ещё был ДКМ дом культуры моряков. Сейчас там РДК.

> перестроен в 1995 году из позднесоветского кинотеатра

Кинотеатр «Октябрь» вряд ли можно назвать «позднесоветским». В 1960-е он воспринимался уже далеко не новым.

--