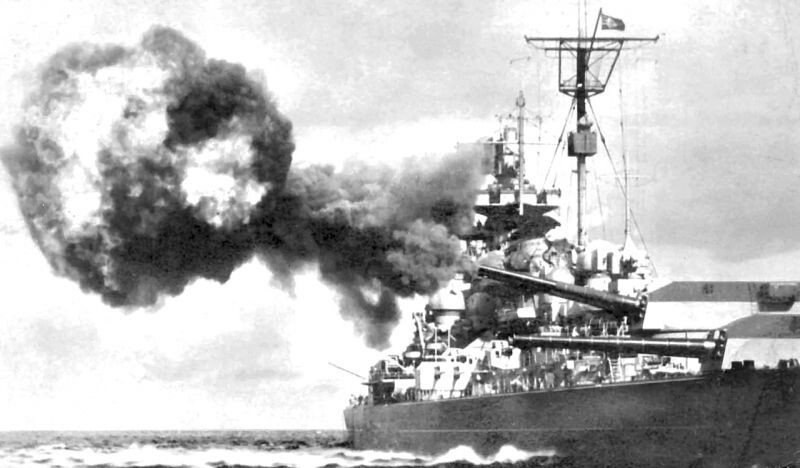

Линкор «Тирпиц», вступивший в строй Кригсмарине в феврале 1941 года, стал серьёзной проблемой для Союзников. Хотя корабль почти не участвовал в боевых действиях, само его присутствие в норвежских фьордах представляло постоянную угрозу арктическим конвоям. Наиболее показательным примером стал трагически известный PQ-17 — конвой был расформирован в ожидании «Тирпица» и его эскорта, что привело к катастрофическим потерям.

Впоследствии стало понятно, что опасения были отчасти преувеличены: после гибели «Бисмарка» немецкое командование избегало риска прямых столкновений с крупными силами противника. Тем не менее во время войны британский флот испытывал значительные трудности в противодействии линкору. Надёжно укрытый во фьордах под защитой сил ПВО, «Тирпиц» находился вне досягаемости большинства британских сил, особенно на фоне нехватки линкоров в арктическом регионе.

Устранение этой угрозы стало одной из приоритетных задач для Великобритании. Первого серьёзного успеха удалось добиться в сентябре 1943 года в ходе диверсионной операции «Источник» (Source).

Успех рейда на Александрию

В декабре 1941 года итальянские диверсанты-коммандос из отряда Decima Flottiglia MAS провели одну из своих самых дерзких и результативных операций. Шесть бойцов на трёх человекоуправляемых торпедах «Майале» атаковали порт Александрии — одну из крупнейших и самых охраняемых баз Королевского флота Великобритании. Всего за одну ночь британцы более чем на год лишились линкоров «Вэлиант» и «Куин Элизабет», что стало болезненным ударом по репутации Королевского флота в то непростое для него время.

Несмотря на то, что диверсия пошла не по плану, и коммандос попали в плен, их профессионализм отметили и сами британцы. «Кажется весьма постыдным, что итальянцы оказались настолько лучше нас в атаках на корабли в гавани», — заявил Уинстон Черчилль.

После рейда на Александрию британцы потеряли всякую уверенность относительно безопасности даже в самых охраняемых своих базах. И в то же время они начали подготовку собственных диверсионных отрядов.

Сверхмалые «Х»

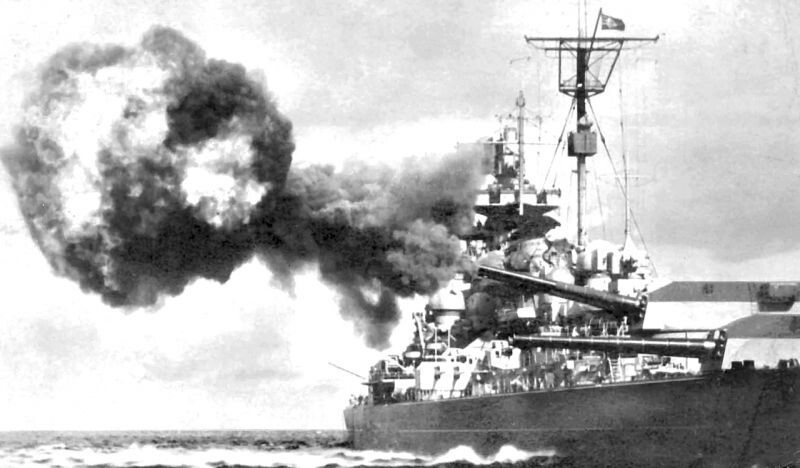

На фоне успеха итальянцев британский флот пришёл к выводу, что для скрытных атак на крупные вражеские корабли лучше всего подойдут сверхмалые подводные лодки. Так появился проект «X» — компактные субмарины, способные двигаться как в надводном, так и подводном положении, незаметно проникать в район цели и устанавливать мины под вражескими судами. Первые образцы, X3 и X4, были построены и испытаны в 1942 году. Испытания выявили множество технических недочётов, потребовавших доработки конструкции. Во время одного из тестов X3 затонула из-за протечки клапана, но экипаж спасся, лодку подняли и восстановили.

В конце того же года была одобрена обновлённая версия подлодки, и началось серийное строительство модификации X5. Новая компоновка включала четыре отсека, усиленный корпус, дизель-электрическую силовую установку и место для четвёртого члена экипажа, отвечающего за водолазные работы. Таким образом, экипаж субмарины состоял из командира, рулевого, механика-моториста и водолаза-ныряльщика.

Вооружение состояло из двух мин с часовым механизмом массой около двух тонн каждая, которые крепились снаружи по бокам корпуса. Мины устанавливались прямо под целью без выхода экипажа наружу. Для доставки лодок в район операции использовалась буксировка обычными подводными лодками.

Благодаря усиленному корпусу подлодки могли погружаться на глубину до 90 метров и преодолевать до 1860 морских миль экономичным ходом. С начала 1943 года экипажи активно тренировались в скрытном маневрировании, постановке зарядов и выходе из зоны атаки. К осени подготовка была завершена, и лодки типа «X» были впервые задействованы в боевых условиях — против главной цели британцев в арктических водах, линкора «Тирпиц».

Вклад Советского Союза

Систематическая воздушная разведка в северных морях велась Советским Союзом с начала войны по планам штабов Северного флота и Беломорской флотилии. Разведывательные полёты выполнялись один-два раза в сутки, до второй половины 1944 года исключительно в светлое время суток. Наиболее результативной оказалась воздушная разведка военно-морских баз Северной Норвегии. Особенно пристальное внимание уделялось Альтен-фьорду — системе фьордов на севере страны, где в наиболее защищённой его части, Ко-фьорде, базировались линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст». В соседнем ответвлении Альтен-фьорда, Ланг-фьорде, стоял тяжёлый крейсер «Лютцов».

В начале сентябре 1943 года для разведки района Альтен-фьорда были привлечены одни из самых опытных воздушных разведчиков британских ВВС, однако из-за крайне сложных метеоусловий британцам так и не удалось сфотографировать немецкие корабли и местность. Вскоре эта задача была поручена советскому пилоту с большим боевым опытом, командиру эскадрильи капитану Леониду Елькину.

12 сентября он вылетел на задание при крайне неблагоприятных метеоусловиях: сплошная облачность с нижней кромкой около 300 метров, дождевые заряды, снег, обледенение. Елькин продемонстрировал выдающуюся выучку и личное мужество. Он спустился под облака и на высоте всего 50 метров трижды прошёл прямо над линкором «Тирпиц», находясь под плотным зенитным огнём. Несмотря на постоянный обстрел, он сделал фотофиксацию целей, дождавшись прояснения в облаках прямо над вражеской базой. Полученные снимки стали первыми чёткими изображениями немецких кораблей в Альтен-фьорде. Данный полёт, по мнению британских коллег, был крайне рискованным, и «среди них не нашлось бы ни одного, кто осмелился бы его повторить».

Разведданные, полученные в ходе дерзкого полёта Елькина, стали ключевым элементом в подготовке операции «Источник». Они позволили британскому командованию оценить расположение заграждений и охраны, выявить слабые места немецких позиций. Дополнительную информацию предоставило норвежское сопротивление — братья Торбьёрн и Эйнар Йохансены передавали сведения о расписании патрулей и техническом состоянии «Тирпица».

Начало операции

Атаку запланировали на 22 сентября, в день осеннего равноденствия. Именно этот день обеспечивал оптимальный баланс между темнотой и светом: ночи были достаточно тёмными для подзарядки батарей, а дневной свет облегчал визуальную навигацию в узких и опасных фьордах. К тому же разведка сообщила, что именно в этот день на «Тирпице» планировалось техническое обслуживание — гидрофоны были временно отключены, что значительно снижало вероятность обнаружения диверсантов.

Середина сентября стала отправной точкой для выхода в море шести сверхмалых подлодок — X5-X10. Каждая буксировалась подводной лодкой стандартного водоизмещения: «Трэшер» (X5), «Тракьюлент» (X6), «Стабборн» (X7), «Си Нимф» (X8), «Сиртис» (X9) и «Септер» (X10). Переход через Северное море длиной более 1200 миль занял восемь дней. Условия жизни на борту сверхмалых подводных лодок были настолько ужасающими, что требовали смены экипажей. Подлодками во время буксировки управляли временные команды, а оперативные экипажи приступали к своим обязанностям в точках отцепления.

План операции предусматривал выход мини-субмарин в 60 милях от Альтен-фьорда. Оттуда субмарины должны были самостоятельно пройти минное поле, чтобы добраться до цели в Ко-фьорде. Ночь на 21 сентября они должны были провести у острова Браттхольм для подзарядки.

Задачи распределили так: X5, X6 и X7 нацеливались на «Тирпиц», X9 и X10 — на «Шарнхорст», X8 — на «Лютцов» в Ланг-фьорде. Однако уже на раннем этапе операции группа понесла потери. Буксировочный трос между X9 и «Сиртис» оборвался при невыясненных обстоятельствах — подлодка пропала без вести вместе с экипажем. X8 погибла после разгерметизации корпуса одной из мин, но её экипаж удалось эвакуировать на «Си Нимф».

Диверсия в Ко-фьорде

На рассвете 20 сентября оставшиеся субмарины-буксиры достигли исходных точек — примерно в 60 милях к западу от Альтен-фьорда. Между 18:30 и 20:00 четыре малые подлодки отделились от буксиров и направились к Альтен-фьорду. На прощание лейтенант Хенти-Крир с борта X5 пожелал удачи лейтенанту Плейсу, командиру X7. Это было последнее сообщение от X5 — лодка и её экипаж бесследно исчезли.

Субмарина X10, которой командовал лейтенант Хадспет, вскоре столкнулся с техническими неисправностями, которые не удалось устранить. Британское командование отменило запланированные атаки на «Шарнхорст» и «Лютцов», и экипаж X10 эвакуировался на «Септер».

Тем временем X6 под командованием лейтенанта Дональда Кэмерона и X7 под началом лейтенанта Бэзила Плейса успешно преодолели минные заграждения. Вечером 21 сентября обе лодки заняли выжидательные позиции у островов Браттхольм у входа в Ко-фьорд. На следующий день, незадолго до заката, защитный бон вокруг «Тирпица» был открыт для прохода каботажного судна — этим шансом мгновенно воспользовался Кэмерон. Несмотря на повреждения гироскопа и отказ перископа, он сумел провести X6 под линкор и заложить заряды.

Подлодка X7 также достигла «Тирпица», но запуталась в противоторпедной сети. Тем не менее экипажу удалось заминировать корабль. На отходе лодка получила повреждения и вновь застряла в сети. Выжили двое — в том числе лейтенант Плейс, — остальные погибли в затонувшей подлодке.

На борту линкора

В Ко-фьорде утро 22 сентября началось спокойно. Вахта на гидрофонах завершилась в 05:00 — устройства нуждались в обслуживании. Из-за их временного отключения наблюдение было возложено на визуальных дозорных. В 07:07 один из них заметил лёгкое возмущение воды в пределах торпедных сетей, которое ошибочно приняли за морскую свинью — распространённое в тех водах китообразное.

На самом деле это была подлодка X6, только что ударившаяся о подводную скалу и кратковременно всплывшая. Спустя 5 минут она снова появилась на поверхности, и в этот раз была опознана как вражеская. Во время тревоги ошибочно прозвучал сигнал на герметизацию отсеков — большая часть экипажа не осознала непосредственной угрозы. Подлодка находилась слишком близко для обстрела и снова ушла под воду. Спустя несколько минут X6 вновь всплыла, и её экипаж был задержан с борта шлюпки. Несмотря на арест, британцам удалось затопить лодку. Немцы, не заметив признаков атаки, решили, что предотвратили диверсию.

В 07:40 была обнаружена вторая подлодка — X7. Она уже заложила заряды и пыталась покинуть район, но была обстреляна эсминцами и серьёзно повреждена глубинной бомбой. Субмарина запуталась в сети, и двое выживших британцев были взяты в плен. Командир «Тирпица» Ганс Майер, не зная, закончилась ли атака, приказал дать ход и изменить курс. Однако для манёвра требовалось поднять давление в котлах, на что нужно было не менее часа.

В 08:12 раздались два мощных подводных взрыва восьми тонн аммотола. Линкор приподнялся примерно на метр, внутрь хлынуло около 1400 тонн ледяной воды. Генераторные отсеки были затоплены, большая часть электрооборудования вышла из строя, винты заклинило, башни главного калибра и зенитные батареи получили повреждения, дальномеры и радары отключились. Уничтожены были и два гидросамолёта «Арадо».

После атаки к повреждённому линкору направили спасательные суда «Карл Юнге» и «Ватт». Несмотря на сильный крен, командование решило провести ремонт на месте. Решение о восстановлении корабля было принято 25 сентября при личном участии Гитлера. Силовая конструкция «Тирпица» получила серьёзные повреждения, и вернуть его к полноценной боевой готовности оказалось невозможно.

Ремонтные работы завершились только в апреле 1944 года. За успешное выведение из строя на долгие месяцы линкора «Тирпиц» несколько участников операции получили государственные награды. Несмотря на то, что ни одна из целей так и не была уничтожена, операция «Источник» стала первым серьёзным успехом британских диверсантов.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

- Цирк одного пара: перспективные, но фантастические провалы Ричарда Тревитика

- Британка, признанная старейшей из ныне живущих людей, отметила 116-й день рождения

- Стриптизёра обвинили в домогательствах к невесте во время девичника

- В Великобритании воровка набила штаны мягкими игрушками

- Вагоны аттракциона сошли с рельсов в британском парке, 14 человек получили травмы

"приказал дать ход и изменить ПОЗИЦИЮ"

К слову капитан в ожидании поднятия паров для хода пытался перетянуть корабль якорными цепями что бы встать перпендикулярно к текущей позиции