897

59

Как можно понять из прошлых частей, Тегеран с его мечетями, шахидами и зороастрийским храмом - куда более русский город, чем кажется. На Большом базаре погиб Грибоедов, Национальный сад вырос вокруг Казачьего дома, железнодорожный вокзал проектировал киевлянин Владислав Городецкий, а десятки других зданий - белоэмигрант Николай Марков. Часть 5 тут:

Сделавшись шахской столицей во времена Большой игры, Тегеран и строился под сильным русским влиянием, которое здесь читается отчётливее, чем, скажем, например, в Хиве. Но есть в этом мегаполисе и несколько настоящих анклавов России - старое кладбище на окраине, православный собор, а в первую очередь посольство, где проходила известная из школьных учебников Тегеранская конференция 1943 года.

Дипломатические отношения древней Персии и молодой России установились в 1592 году, вскоре после того, как белый царь овладел устьем Волги. Правда, первые века они сводились к дипломатической переписке и периодическим визитам персидских послов в Астрахань и Москву. О дороге на Индию в Русском царстве даже не помышляли, зато персам был нужен путь в Европу в обход враждебной Османской империи. И хотя проект в итоге "не взлетел", Россия с него получила немало - от первого опыта постройки европейских кораблей ("Фредерик" и "Орёл") до библейской Ризы Господней, которую шах захватил в Грузии и в 1625 года отправил в дар Третьему Риму. Российские послы в Иране появились лишь в 1717 году - Артемий Волынский и Семён Аврамов по факту вели разведку, и их ошибки стали не последний причиной того, что успешный, но бессмысленный Персидский поход Петра I состоялся.

×

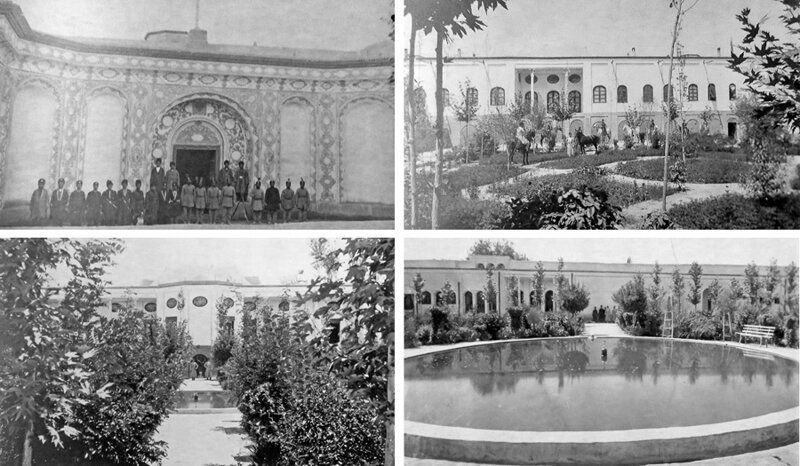

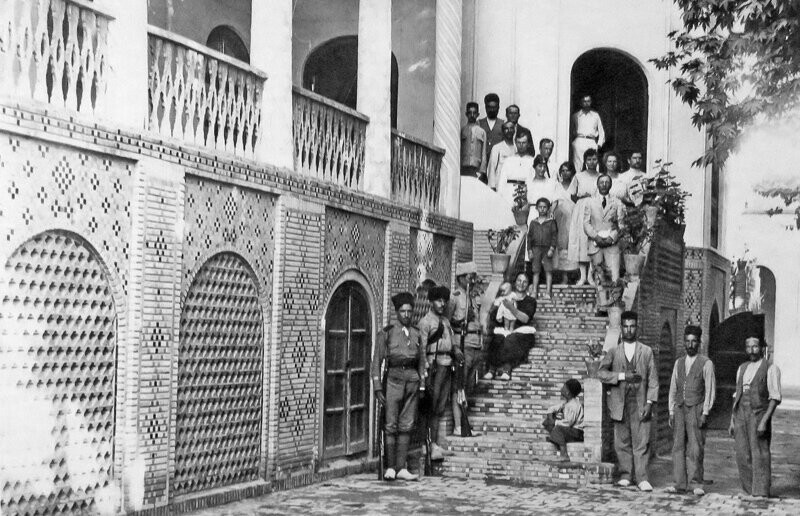

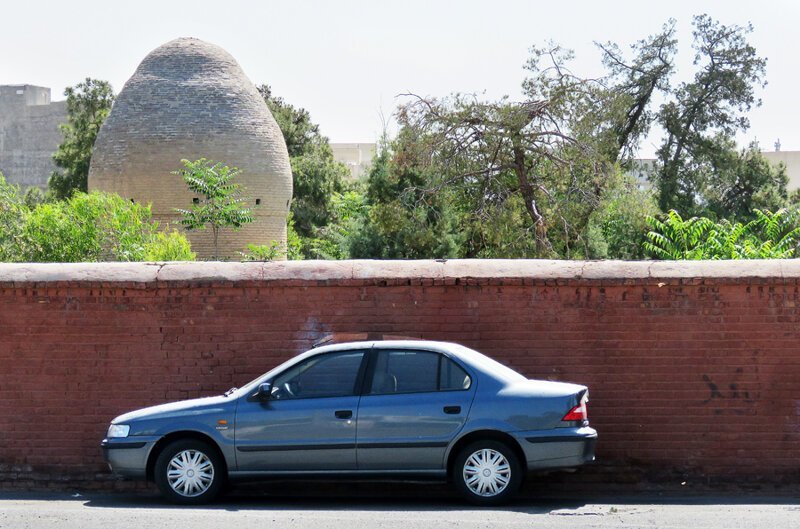

После русские дипломаты посещали шахский двор регулярно, но посольство как отдельный объект сначала в Тебризе, а затем и в Тегеране появилось лишь в 1828 году, после катастрофического для персов Туркманчайского мира. Практически сразу оно было разгромлено науськанной визирем Аллаяром толпой, а среди жертв того погрома был и автор "Горя от ума" Александр Грибоедов. Подобный инцидент и в наше-то время мог бы стать поводом для новой войны, но Николай I не начал её, понимая, что более выгодного мира, чем уже заключённый, не существует в природе. Туркманчай словно сломил волю Персии перед Россией - между двумя державами установились довольно странные, не вполне дружественные, подчёркнуто неравные отношения, и демонстративная неприязнь персов в них переплеталась с какой-то просто фатальной уступчивостью. Колонизация Северного Ирана Россией казалась тогда почти неизбежной, а в Исфахане (кадры выше и ниже) на рубеже 19-20 веков появилось неожиданно большое и красивое русское консульство, которому вероятно готовилась судьба столичного посольства:

Советская власть в первые годы своего существования передала Персии множество царских активов, включая икорные промыслы на Каспийском море, Энзели-Тегеранское шоссе или Ссудно-учётный банк Персии. Зато в договоре о дружбе 1921 года Иран запросто пропустил статью о праве России вводить на его территорию войска в случае угрозы, и в 1941 СССР не замедлил этим правом воспользоваться. В 1920-21 Советы открыто поддерживали сепаратистов в Гиляне, а в 1945-м и сами создали марионеточные курдскую и азербайджанскую республики на северо-западе страны. В 1976 году СССР угрожал Ирану войной из-за "кукурузника", на котором сбежал из Азербайджана лейтенант Валентин Зосимов, а в 1978 советские пограничники не моргнув глазом сбили над Туркменией два шахских "Чинука", заблудивших в пыльную бурю. И кажется, любая другая пара стран после такого количества инцидентов были бы на ножах, но в те же 1970-е годы "Аэрофлот" оставался частым гостем Мехрабадского аэропорта, посольская колония лишь разрасталась, а советские специалисты в рамках Белой революции строили персам большие заводы - тракторный в Тербризе, вагонный в Эраке, металлургический полного цикла в Исфахане... Не рассорились с атеистами и исламисты, хотя иранцы обвиняли СССР в поддержке Ирака, а наши аятолл - в поддержке афганским моджахедов. Но опять же серьёзнейшие претензии ограничились парой хулиганских нападений на дипмиссии в Тегеране и Исфахане и закрытием нескольких объектов вроде консульства Ирана в Ленинграде или представителься "Ингосстраха" в Мешхеде. В наше время Россия по-прежнему строит в Иране предприятия (в первую очередь АЭС) и модернизируют железные дороги, персы шумно обижаюся на отказ поставлять С-300, а наши - на отказ покупат SSJ-100. Между посольствами двух стран же действует негласное правило равенства - например, если мы хотим дополнительный дипномер на автомобиль своим сотрудникам в Тегеране, то и персам надо таковой предоставить в Москве. И хотя говорят, что нынешний союз двух стран-изгоев ситуативен и ненадёжен, однажды встреченный мной в Армении персидский турист сетовал - "Иран теперь почти Россия"!

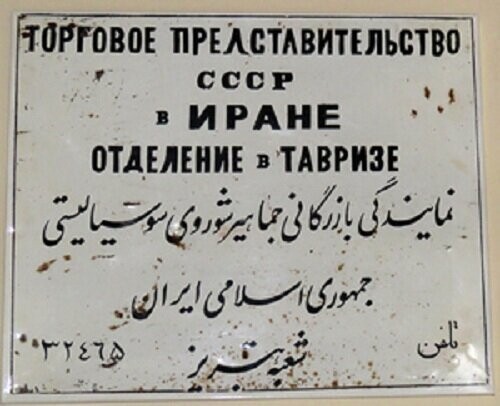

Ныне действующие российские объекты разбросаны по всему Тегерану и совокупным размером потянут на целый район. Снаружи они выглядят в основном как-то так: высокий забор и за ним буйная зелень. Ближайшее к центру - Торговое представительство между Большим базаром и "улицей хипповской славы" Амир-Кебир из прошлой части:

"Грибоедовское" посольство в переулках базара простояло до начала 21 века, но последнюю сотню лет своего существования было просто особняком. Нынешнее посольство РФ располагается на севере центра, между показанных в прошлой части Городским театром, школой "Эльбурс", симметричной улочкой Лулагар, белоармянской церковью и зороастрийским храмом. В соседнем здании с последним собирался ещё и КлубОК, неофициальный Общенародный клуб русскоязычных людей от посольских работников до лётчиков "Аэрофлота" и престарелых беломиэгрантов. Посольство огромно и неприступно, как кремль, а периметр его стен - без малого 1,5 километра:

Практически напротив стоит ещё посольство Великобритании, немногим меньшее по размеру, но зато со старинными зданиями, словно морем привезёнными откуда-то из Ливерпуля.

Оба эти посольства переехали сюда из тесного центра в начале ХХ века, скорее всего - в 1907 году, когда Россия и Англия для противодействия Германии взяли тайм-аут в своей Большой игре, народные волнения Конституционной революции грозили повторением "грибоедовского инцидента", а шах Мухаммед-Али Каджар боялся своего народа явно больше, чем мировых держав. В российском посольстве он и прятался в 1909-11 годах, разрешив царю занять Туркменскую степь, а затем и вовсе сбежал в Одессу.

Из-за посольского забора торчат очень советского вида многоэтажки, которыми наверное могли бы быть застроены города несостоявшейся Гилянской ССР. И это и всё, что здесь можно здесь увидеть снаружи:

Но мне хотелось побывать внутри, ибо я понимал, что без такой экскурсии картина Русской Персии останется неполной. Накануне поездки я изучил сайт посольства, нашёл е-мейл для обращений граждан да отправил письмо с описанием того, кто я и что мне здесь нужно. Отправил - и почти сразу забыл, по опыту своей космической программы прикинув вероятность ответа. И вот, уже в Баку, буквально за день до въезда в Иран, я вдруг обнаружил у себя в почтовом ящике письмо с отправителем "Посольство РФ в Иране", и его первый абзац гласил "Учитывая Вашу подвижническую деятельность, в порядке исключения, от руководства Посольства России в Иране получено разрешение на посещение росзагранучреждения". Мне была действительно оказана честь - в качестве экскурсантов за забор проходят в основном официальные делегации вроде ехавших принимать Бушерскую АЭС специалистов "Росатома". В оговоренное время я был у ворот, и позвонив в домофон и представившись, прошёл за забор без вопросов. На проходной, где я оставил рюкзак, запомнился разговор двух охранников:

-Вот зачем мне в Европу ехать на азиатов смотреть? Я лучше в Азию поеду, тут они себя хоть ведут прилично.

Но безотносительно содержания - как же приятно было впервые за неделю услышать русскую речь!

-Вот зачем мне в Европу ехать на азиатов смотреть? Я лучше в Азию поеду, тут они себя хоть ведут прилично.

Но безотносительно содержания - как же приятно было впервые за неделю услышать русскую речь!

Посольство оказалось похоже на шахские дворцы гораздо больше, чем любой дворец-музей, что я видел. Шумный загазованный город отступил, а за забором встретил тенистый ароматный парк, где журчала вода, пели птицы и слышался детский смех. Посольство - полноценная русская колония с населением около 200 человек, большинство его сотрудников работают здесь по несколько лет, а потому живут с семьями. И в разгаре рабочего дня самые частые прохожие посольского сада - красивые, воспитанные, довольные жизнью дети. По аллеям сада мы первым делом направились к Историческому корпусу посольства, построенному в начале ХХ века...

...и принявшему нынешний, более угловатый облик в послевоенные времена:

По лестнице под эти колонны, когда они ещё были круглыми, поднималось немало великих людей, и в историю это посольство вошло в совсем ином качестве. Исход Второй Мировой войны решали не только генералы, но и политики, и за большими битвами неизменно шли судьбоносные конференции, повестка которых понемногу менялись от "что делать?!" до "как будем делить мир?". Но три конференции тут стоят особняком, и сейчас, думаю, каждый вспомнил названия трёх городов, записанных в ряд на чёрной школьной доске белым мелом - Тегеран, Ялта, Потсдам. Сюда приезжали не послы или министры, а сама Большая тройка - то есть лидеры государств, нашедших силы дать отпор нацизму. Увидеть залы, в которых решали они судьбы мира, теперь нетрудно: в Ливадийском дворце под Ялтой почти каждый бывал, отдыхая в Крыму, а кое-кто и до потсдамского дворца Цицилиенгоф и его музея добирался.

Самым загадочным из трёх мест встреч Большой тройки, безусловно, остаётся Тегеран. В те времена - утлый пыльный город во второстепенной стране, заигравшейся в арийство и за это наказанной Советским Союзом и Англией. Насущная необходимость "встретиться, поговорить" возникла у лидеров Большой тройки к 1943 году, после того, как непобедимость вермахта опровергли бои в южно-русских степях и северо-африканских пустынях. Англосаксы, однако, не желали ехать разговаривать в СССР, а Советы - в Америку и британские колонии. Независимый, но оккупированный союзниками Иран оказался идеальным местом встречи. Англичане и американцы ехали морем до Орана (Алжир), советы - поездом до Баку, и далее в Тегеран на самолётах. Накануне в персидской столице изловили более 400 (!) немецких агентов, готовивших на гостей покушение, и по большей части эти агенты оказались перевербованы в СССР. Шахские дворцы в таком раскладе выглядели местом небезопасным, а потому городком саммита стала гигантская территория советского и английского посольств, на эти дни соединённых охраняемым проходом между брезентовых ширм.

И вот 28 ноября 1943 года на это самое крыльцо поднялись хитроватый Уинстон Черчилль, благородный Франклин Рузвельт и рассудительный Иосиф Сталин. Рузвельт, что характерно, жил в советском посольстве - американское располагалось на окраине, а к англичанам поселиться ему не дали какие-то давние личные счёты.

Самым загадочным из трёх мест встреч Большой тройки, безусловно, остаётся Тегеран. В те времена - утлый пыльный город во второстепенной стране, заигравшейся в арийство и за это наказанной Советским Союзом и Англией. Насущная необходимость "встретиться, поговорить" возникла у лидеров Большой тройки к 1943 году, после того, как непобедимость вермахта опровергли бои в южно-русских степях и северо-африканских пустынях. Англосаксы, однако, не желали ехать разговаривать в СССР, а Советы - в Америку и британские колонии. Независимый, но оккупированный союзниками Иран оказался идеальным местом встречи. Англичане и американцы ехали морем до Орана (Алжир), советы - поездом до Баку, и далее в Тегеран на самолётах. Накануне в персидской столице изловили более 400 (!) немецких агентов, готовивших на гостей покушение, и по большей части эти агенты оказались перевербованы в СССР. Шахские дворцы в таком раскладе выглядели местом небезопасным, а потому городком саммита стала гигантская территория советского и английского посольств, на эти дни соединённых охраняемым проходом между брезентовых ширм.

И вот 28 ноября 1943 года на это самое крыльцо поднялись хитроватый Уинстон Черчилль, благородный Франклин Рузвельт и рассудительный Иосиф Сталин. Рузвельт, что характерно, жил в советском посольстве - американское располагалось на окраине, а к англичанам поселиться ему не дали какие-то давние личные счёты.

По сравнению с Ялтой и Потсдамом Тегеран-1943 выглядел откровенно камерно. И всё же интерьеры Исторического корпуса посольства впечатляют:

Минимализм и выверенность его отделки впечатляют куда больше всей роскоши шахских дворцов.

А персидские ковры здесь лежат с царских времён, и может даже были перенесены из здания на Гранд-базаре. Не в один ли из них завернулся Иван Мальцов, спасшись от фанатиков визиря Аллаяра?

Вот где-то здесь и держали совет Сталин, Рузвельт и Черчиль. Сама конференция имела все шансы кончиться "ну вот и поговорили!", однако после слов Сталина о том, что здесь он теряет время, в то время как дома много важных дел, Черчиль и Рузвельт стали сговорчивее. Главным решением конференции стало открытие через полгода второго фронта в Нормандии, а кроме того в Персии решалась судьба Пруссии - именно здесь была достигнута договорённость отдать СССР Кёнигсберг, а Польше - Бреслау и Штеттин вместо Львова и Вильно.

Ныне Исторический корпус служит в посольстве залом для официальных приёмов, конференций и церемоний. Вид с задворков:

А помимо главного входа есть и боковой, напротив которого располагается вторая историческая достопримечательность посольства - памятник Грибоедову:

Между прочим - старейший из существующих: поставлен в 1912 году, почти на полвека раньше московского. Гостей он неизменно удивляет скромным размером - в бронзе поэта отлили в натуральную величину:

Здания посольства стоят посреди сада свободно и друг от друга даже не видны. Явно немногим моложе Исторического корпуса - собственно резиденция посла, коим с 2011 года является выпускник МГИМО Леван Джагарян. Надо заметить, 8 лет - для российского дипломата в Иране срок службы, близкий к рекорду:

Ещё в саду посольства есть детский сад и школа, в которой обучаются дети не только российских дипломатов, но и их коллег из стран большинства бывшего СССР, Сербии и Болгарии.

В общем-то, в посольстве можно жить безвылазно - всё необходимое на его территории есть. Сама служба русских дипломатов в Персии проходит спокойно, а специфика здешняя, по крайней мере для рядовых сотрудников, не идёт дальше шариатских дресс-кодов при выходе в город.

Главный вход в посольский сад - с юга. С севера через забор подглядывают башенка армяно-католической церкви Сурб-Григор (1956) и управление Тегеранского метро:

По занимаемой площади тегеранское посольство РФ считается вторым в мире после пекинского, и уж по крайней мере в первую пятёрку входит точно. Более того, у него есть ещё и вторая площадка, официально Сад Посольства, а для своих Зарганды, хотя никто уже помнит, как появилось такое название. Расположена она близ метро "Шахид-Садр" выше по склонам Эльбурса, посреди престижного района Элахийе, который в Москве можно было бы сравнить с Крылатским.

Через район даже хлещет такая удивительная сущность, как речка, при виде которой сложно не вспомнить две Алматинки с Весновкой.

За речкой скупали участки земли русские инструкторы Персидской Казачьей бригады, штат которых в начале ХХ века непрерывно рос и к моменту упразднения персидского казачества в 1920 году достиг 120 человек. Когда же участки в предгорьях образовали сплошной конгломерат, казаки обнесли их забором, да под шумок Конституционной революции, пока шах прятался в русском посольстве, оформили в дипломатическую собственность.

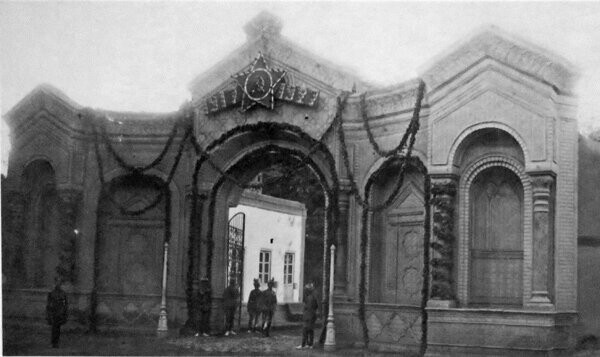

Ныне Зарганды - это самые классические дачи: в верхних районах воздух чище, а лето не столь знойное. Переезд колонии сюда традиционно начинается в мае с празднования Дня Победы. Поэтому и единственный исторический памятник Заргандов - братская могила 74 красноармейцев, погибших в 1941 году при вторжении в Иран. Да и ту перенесли сюда лишь в 1997 году с закрытого кладбища у русской церкви в Казвине. Мне посетить Зарганды уже не удалось, снаружи обелиск посреди ещё более густого сада не виден, но зато явно старые ворота с советским гербом стоят над рекой. Герб уцелел потому, что к посольству эта арка уже давно не относится: когда-то территория дач начиналась прямо от набережной, но позже забор отодвинули от реки на несколько метров, так что в эти ворота теперь абсолютно свободный проход.

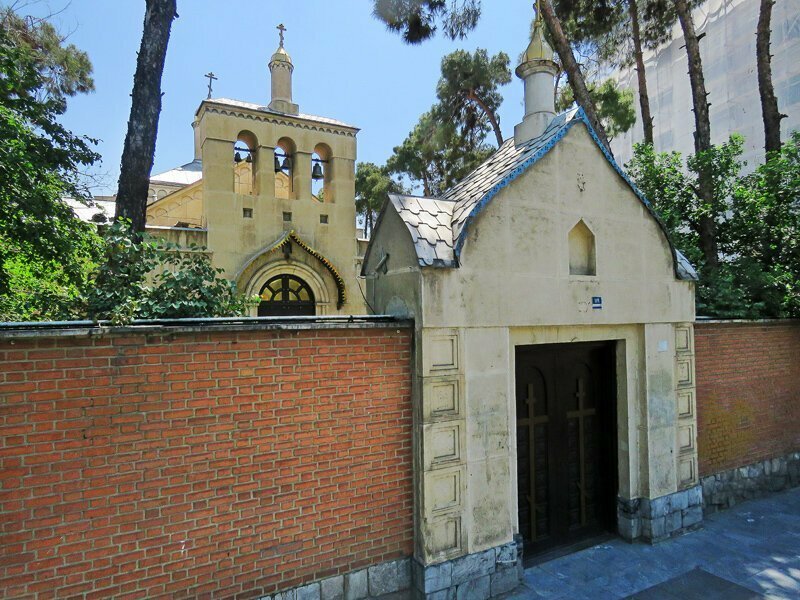

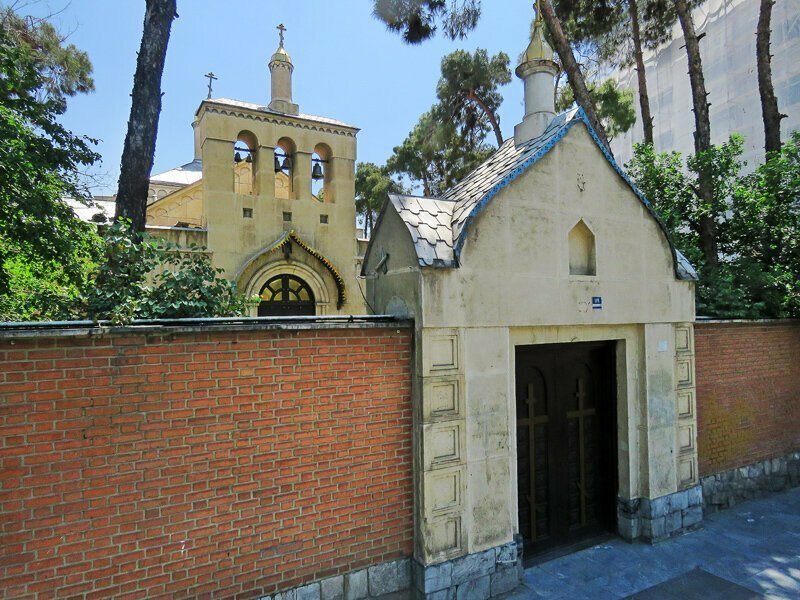

Ещё один островок русского наследия можно обнаружить рядом с Американским посольством, подробный рассказ о котором я приберегу на следующую часть - оно не менее эпично! В бок его территории, чуть выше метро "Талегани", глядят ворота Никольского собора. Надо заметить, храмы чужих народов, кроме привычных армян и евреев - это то, что персы позволяли строить у себя в последнюю очередь. Первые дипломаты Тегерана молились в армянском храме Сурб-Татевос, а позже собственно русские храмы открылись в резиденции посла (1886) и посольстве (1895). Правда, скорее всего, они даже не занимали отдельных зданий, поскольку теперь их нет и никаких их фотографий не сохранилось. Немаленькая община белоэмигрантов же оставалась довольно бедной, и лишь в конце 1930-х годов смогла купить участок земли рядом с Американским посольством и другой православной церковью - греческой. Построенный в 1944-45 годах Никольский собор стал кульминацией архитектурного пути Николая Маркова. Практически ровесник собора в Душанбе, тегеранский храм неожиданно похож на него внешне.

Открыт он, увы, как и большинство немечетей Ирана, лишь в службу, сами службы здесь проходят далеко не каждый день, и я до сих пор кусаю себе локти, что не списался с настоятелем - внутри на самом деле очень интересное убранство, включая типичную для иранских дворцов и мечетей зеркальную отделку. Так что пусть хоть чужая фотография будет:

Сама улица, на которой стоит храм, весьма симпатична:

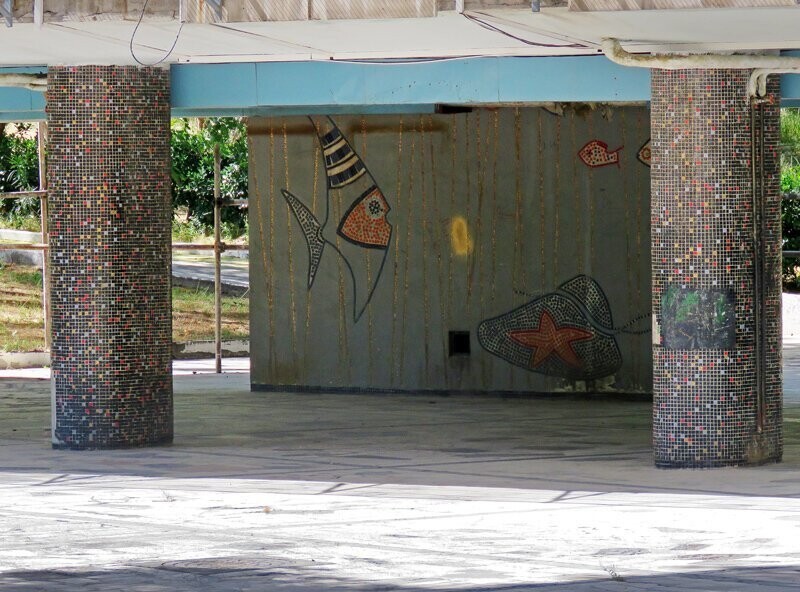

А чуть выше по ней расположено ещё одно творение Маркова - стадион "Шируди" (1942):

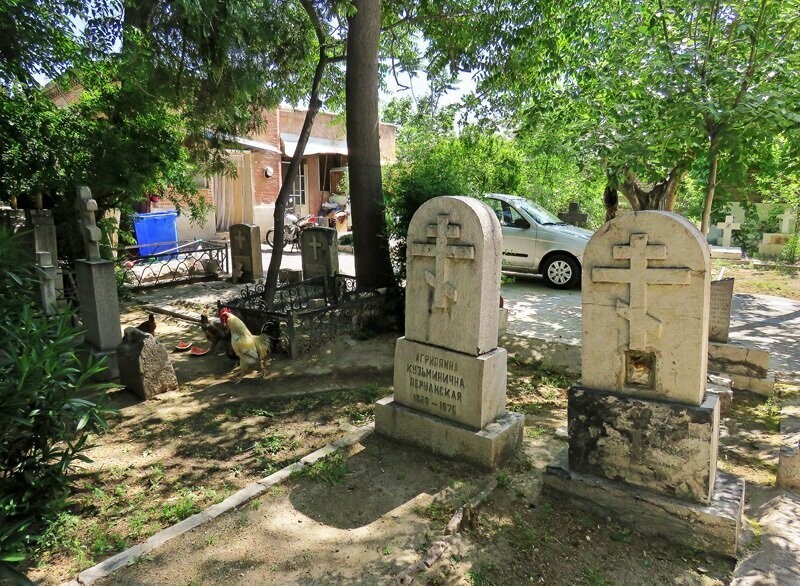

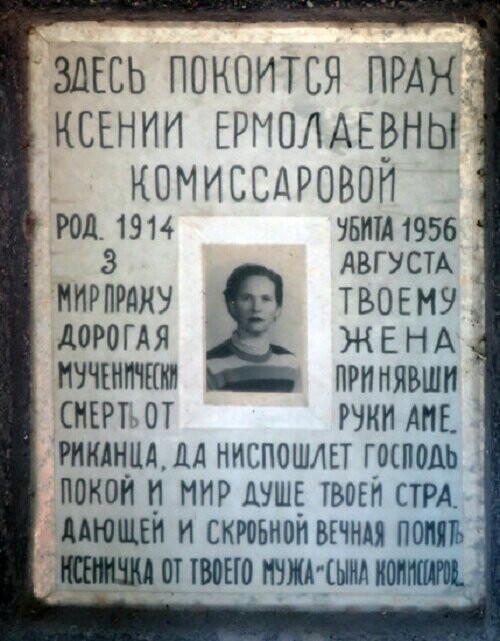

Ныне, кроме посольской колонии да редких женщин в смешанных браках, русских в Тегеране можно сказать и нет. Белая община с момента своего образования не пополнялась извне, а сокращалась быстрее, чем росла, хотя бы потому, что численно в ней решительно преобладали мужчины. Так что в завершение рассказа отправимся туда, где большинство тегеранских русских находятся ныне - на кладбище Дулаби. В 1,5 километрах от станции метро "Пирузи" по невзрачным опрятным районом пейзаж меняется - на добрый километр тут раскинулся некрополь с высоченными заборами и крестами у ворот:

Дулаби - это целый конгломерат христианских кладбищ, я видел как минимум армянское, ассирийское, польское и русское. На польском кладбище тоже стоило побывать - там, как и в Энзелях, покоятся набранные по советским лагерям солдаты Армии Андерса. А ещё - архитектор Владислав Городецкий: российский поляк, автор киевских шедевров типа "Дома с химерами", в 1929 году по приглашению американских железнодорожников поехал в Тегеран, построил здесь вокзал, съездил поохотиться в Мазендеран, а накануне следующего отпуска в Афганистан вдруг умер от инфаркта.

Русское кладбище глядит воротами на площадь посреди всего этого конгломерата, но ворота его вновь оказались заперты. Такой неудачи я бы себе не простил! Той соломинкой, за которую оставалось ухватиться, стали открытые ворота армянского кладбища по соседству, где люди хай готовились к какому-то церковному празднику. Сфотографировать там что-то я постеснялся, а армяне как-то объяснили мне, что надо просто позвонить в звонок, и мне откроют.

Я последовал их совету, звонок искал добрую пару минут и нажимая, не слышал его сигнала. Далеко не к сразу, к моему удивлению, дверь открыл мальчик с взглядом сирийского беженца. Я начал было "ма руси...", но уже этих слов ему хватило - он пропустил меня внутрь, жестами попросив не фотографировать. Но разве мог я внять такой просьбе?

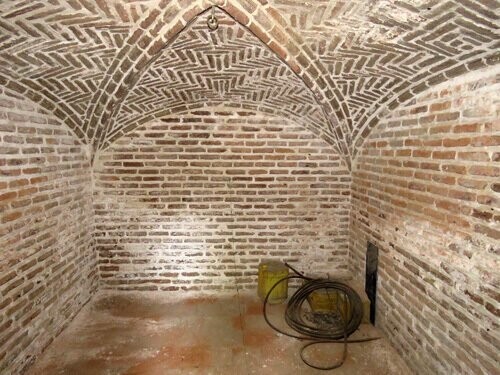

Привратный павильон (1894), судя по крестам и заложенным аркам первоначально служивший часовней. Причём часовня эта представляла собой типично иранский чортак - портал из 4 арок:

А почему меня просили не фотографировать - я понял, увидев куриц, гуляющих между могилами. Смотритель и его семья на кладбище просто живут, в одном из склепов устроив подсобку. Ну, тут уж бог им судья...

В глубине кладбища - Троицкая часовня (1908), единственный между прочим в Иране действующий дореволюционный русский храм. Ну как действующий - пару раз в год здесь проходят молебны.

Рядом могилы священников:

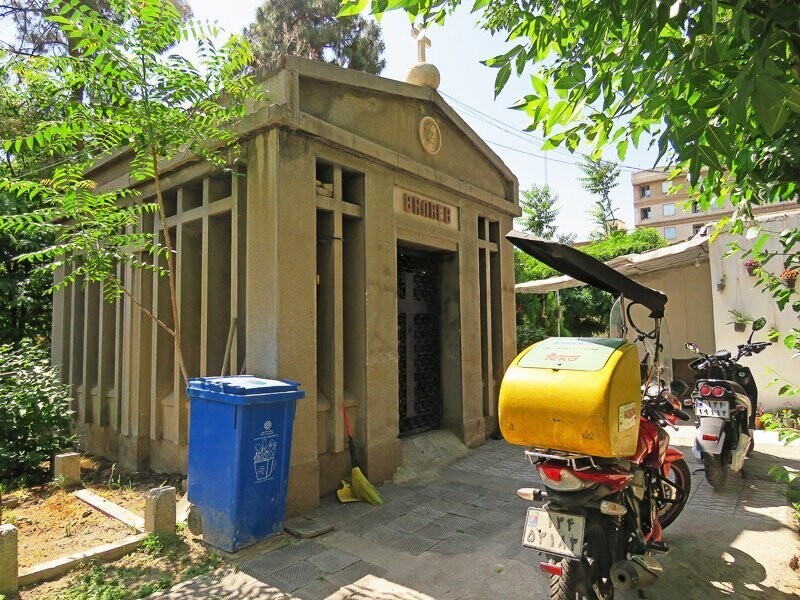

К заборам жмутся склепы и часовни. Самая заметная из них видна даже с площади, и похоронена в ней Менандра Игнатьевна Хоштария (1882-1924), видимо бежавшая от Красной Армии грузинская княжна.

Ещё несколько склепов - в дальнем углу кладбища, вокруг дома смотрителя, а потому около них припаркованы мотоциклы:

Бетонные склепы смотрятся необычно, но в России помещики лишились своих усадеб раньше, чем такое вошло в оборот.

Посредине кладбища - воинский обелиск, как мне почему-то кажется - постсоветский:

А в ближайшей к нему могилке...

По-настоящему красивых надгробий здесь немного:

Я знал, что здесь покоятся последний командир персидских казаков Николай Верба, первый в Иране фотограф при шахском дворе Анатолий Севрюгин, глава православной миссии в Урмии (там ассирийцы примкнули к РПЦ) отец Виталий (Сергеев) да целый экипаж лётчика Ильи Афанасьева, разбивший в 1944 году в аэропорту Мехрабад... Но в итоге, осмотрев весь некрополь, я смог отыскать только могилу Николая Маркова, его жены Веры (в девичестве Буйновой родом из Баку) и годовалого сына Лёвоньки. Николай Львович умер в 1957 году, после смерти Резы-шаха растеряв заказчиков и увязнув в долгах.

Большинство могил на кладбище довольно невзрачны и молоды, 1960-70-х годов. Ведь община образовалась в довольно короткое время из людей одного поколения, а потому и примерно в одно время состарилась. Русских имён на могилах тут около половины, а остальные - греческие, грузинские, армянские и даже персидские. Персы-христиане - явление исчезающе редкое, персы-православные - тем более, и думается, почти все из них, кто умер, теперь собраны здесь:

За каждой из русских могил в этой чужбине не может не стоять истории, достойной книг:

Но интернет явно не помнит этих историй...

В следующей части - про антиамериканский Тегеран.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Полное погружение: в Австралии откроют первый подводный отель

- 18 безумно раздражающих и выводящих из себя вещей, которые случались с каждым из нас

- 10 отвратительных и странных особенностей китайцев, которые шокируют европейцев и жителей других стран

- 15 познавательных фактов, которые рассказали про Кубу бывалые путешественники

- «Один порыв ветра, и они мертвы»: селфи у известного водопада

реклама