1210

11

Каспар Давид Фридрих – романтик, но его живопись заставляет вспомнить о темах,связанных с романтизмом не столь уж напрямую.

Живопись Фридриха явно и очень настойчиво указывает на трансцендентное, что часто подчёркивается контрастом сюжета картин с общим смыслом композиции.

Сюжет почти всегда незамысловат и заключён в пределах жанровой сценки или вообще какого-то привычного, укладывающегося в «прозу жизни» действия. Вот дети играют на морском берегу, а родители охотно готовы присоединиться к их игре.

Вид побережья Балтийского моря написан в серебристо-серой колористической гамме. Панорама морской дали с парусными лодками открывается от фигур, олицетворяющих три поколения, три этапа человеческой жизни — юность, зрелость и старость. Созерцательный пейзажный мотив приобретает глубокое символическое звучание, поэтически повествуя о жизненном пути человека. Художник-романтик, Фридрих трактует жизнь человека и природы как нечто целое, подвластное проявлениям некой вечной, божественной силы. Романтические ноты вновь прозвучали в этом полотне; Фридрих вновь обратился в нем к теме, всегда остававшейся для него главной.

Ведь и молодой мужчина, до того смотревший на море, возможно, в ожидании шлюпки, как-то слишком резко оборачивается к старику, будто забыл сказать что-то важное перед расставанием. И флажок в руках у детей, наверное, оказался потому, что родители хотят чем-то занять и отвлечь их в путешествии. Да, но ведь трансцендентный ряд, при всей убедительности такой версии, не отменяется и здесь. Колорит шлюпочных парусов тот же, что и корабельных, и в них присутствует знак неуклонно надвигающегося «чего-то». Да и везти предполагаемых путешественников собираются не на обычное торговое судно, а на то самое, что заставляет вспомнить мандельштамовские строки:

Чудовищный корабль на страшной высоте

Несётся, крылья расправляет . . .

Зрителю, созерцающему словно вместе с фигурками, изображенными со спины на первом плане, открываются почти мистическое величие освещенных загадочным лунным или ровным дневным солнечным светом меловых скал на острове Рюген около селения Аркона ("Меловые скалы на острове Рюген," 1818, Винтертур, Фонд О. Рейнхардта).

Ведь и молодой мужчина, до того смотревший на море, возможно, в ожидании шлюпки, как-то слишком резко оборачивается к старику, будто забыл сказать что-то важное перед расставанием. И флажок в руках у детей, наверное, оказался потому, что родители хотят чем-то занять и отвлечь их в путешествии. Да, но ведь трансцендентный ряд, при всей убедительности такой версии, не отменяется и здесь. Колорит шлюпочных парусов тот же, что и корабельных, и в них присутствует знак неуклонно надвигающегося «чего-то». Да и везти предполагаемых путешественников собираются не на обычное торговое судно, а на то самое, что заставляет вспомнить мандельштамовские строки:

Чудовищный корабль на страшной высоте

Несётся, крылья расправляет . . .

Зрителю, созерцающему словно вместе с фигурками, изображенными со спины на первом плане, открываются почти мистическое величие освещенных загадочным лунным или ровным дневным солнечным светом меловых скал на острове Рюген около селения Аркона ("Меловые скалы на острове Рюген," 1818, Винтертур, Фонд О. Рейнхардта).

×

Необычен и таинственен пейзаж, расстилающийся перед смотрящими на нее путниками ("Двое, созерцающие луну", 1830—1835, Берлин, Национальная галерея).

Эту картину с полным основанием можно назвать аллегорической. Два человека стоят на каменистой дорожке (жизненном пути) и всматриваются вдаль. Подле них - большой валун (камень веры) и ель (символ вечной жизни). Луна (символ воскресения и Христа) помещена в центре композиции и отделяет "живую" половину картины с валуном и зеленой елью от "мертвой" с засохшим деревом.

Эту картину с полным основанием можно назвать аллегорической. Два человека стоят на каменистой дорожке (жизненном пути) и всматриваются вдаль. Подле них - большой валун (камень веры) и ель (символ вечной жизни). Луна (символ воскресения и Христа) помещена в центре композиции и отделяет "живую" половину картины с валуном и зеленой елью от "мертвой" с засохшим деревом.

Есть и такой вариант.

Мужчина и женщина, созерцающие Луну, ок. 182

Мужчина и женщина, созерцающие Луну, ок. 182

И такая трактовка.

Закат солнца (Братья), между 1830 и 1835

Закат солнца (Братья), между 1830 и 1835

Существуют разные мнения относительно трактовки фигур Фридриха. Многие считают, что художник не был силен в изображении человеческой фигуры, и именно потому предпочитал писать ее либо при ночном освещении, либо со спины. Этот прием позволяет художнику обозначить только силуэт, сводя к минимуму количество мелких деталей. Однако вряд ли такое объяснение можно признать достаточно убедительным, если вспомнить о немногих автопортретах художника, доказывающих его умение передавать сходство. Скорее всего, Фридрих изображал своих героев со спины для того, чтобы придать фигурам универсальное звучание и создать обобщающий образ.

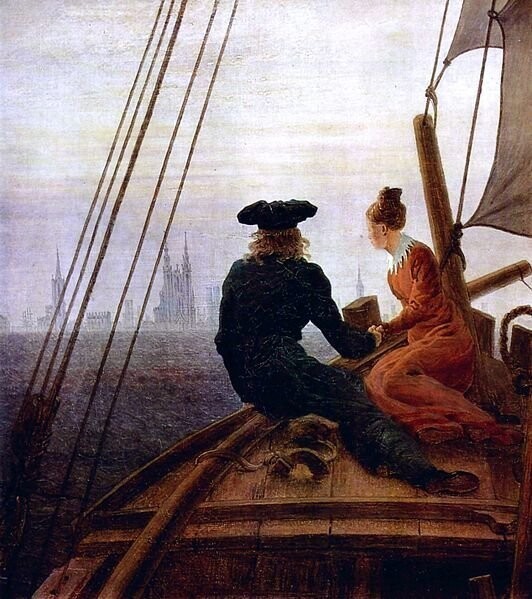

В холодноватом свете туманного утра растворены фигурки юноши и девушки, сидящих на носу парусника, в полотне "На парусном корабле" (1817—1818, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Прием сопоставления обозримого и безграничного, малого и большого служит вовлечению зрителя в пространство пейзажа. Полотна художника зачаровывают чувством всевластия природы над человеком, грандиозностью вечного движения, происходящего в ней.

В холодноватом свете туманного утра растворены фигурки юноши и девушки, сидящих на носу парусника, в полотне "На парусном корабле" (1817—1818, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Прием сопоставления обозримого и безграничного, малого и большого служит вовлечению зрителя в пространство пейзажа. Полотна художника зачаровывают чувством всевластия природы над человеком, грандиозностью вечного движения, происходящего в ней.

Всё укладывается в рамки обычного. И в то же время понятно, что всё происходит не просто так, что самые простые, обычные поступки людей связаны каким-то образом с высшими и последними смыслами. Но что это за смыслы, мы не знаем, сущность никогда не раскрывается в явлении. Она лишь, если возможно так выразиться, «накликивается», вызывается им. Человеческие действия будят или чуть приоткрывают завесу над некими несоизмеримыми с человеком неведомыми реальностями, имеющими в то же время прямое отношение к каждому из смертных. Приоткрывают завесу не в смысле того, что мы что-то узнаём о них, — неотменимым становится само их присутствие, сам впечатляющий факт того, что они «е с т ь» и имеют то самое прямое отношение к человеку. Притом сами участники действия не видят их, не догадываются о важности и значительности происходящего: дети продолжают играть, приятели хотя и заворожены ночным зрелищем, но состоянию их душ скорее можно приписать чувство любопытства, нежели метафизического потрясения.

В 1816 году Фридрих становится членом берлинской и дрезденской Академий художеств; с 1814 — профессором Академии в Дрездене, где имеет много учеников. Работы 1820—1830-х годов, в которых повторяются старые пейзажные мотивы, звучат как воспоминание о романтическом периоде его творчества.

Руины монастыря Эльдена возле Грейфсвальда, 1825

В 1816 году Фридрих становится членом берлинской и дрезденской Академий художеств; с 1814 — профессором Академии в Дрездене, где имеет много учеников. Работы 1820—1830-х годов, в которых повторяются старые пейзажные мотивы, звучат как воспоминание о романтическом периоде его творчества.

Руины монастыря Эльдена возле Грейфсвальда, 1825

Фридрих увлекался архитектурой, занимался реставрацией памятников и поэтому всегда стремился к детальной точности их воспроизведения, делая много зарисовок во время путешествий. Эти возвышающиеся архитектурные постройки, кресты, распятия смотрятся как символы времени, привнося в полотна художника необычность и таинственность.

Выписанность деталей пейзажа, восходящая к живописной традиции старых мастеров, всегда сочетается у Фридриха с воспроизведением эффектного, но приближенного к реальному освещения. Несмотря на определенную искусственность тональных разработок цвета, приносимого им, как то было свойственно романтикам, в жертву общей картинности пейзажей, художник всегда стремился к передаче определенного момента в жизни природы, правдивости светоцветовых отношений. Он изображал человеческие фигуры в световоздушной среде, добивался слитности планов, еще используя средства тональной живописи, лишь предвосхищая интерес мастеров более молодого поколения к возможностям передачи пленэра.

Прогулка на заходе солнца, 1837-1840

Выписанность деталей пейзажа, восходящая к живописной традиции старых мастеров, всегда сочетается у Фридриха с воспроизведением эффектного, но приближенного к реальному освещения. Несмотря на определенную искусственность тональных разработок цвета, приносимого им, как то было свойственно романтикам, в жертву общей картинности пейзажей, художник всегда стремился к передаче определенного момента в жизни природы, правдивости светоцветовых отношений. Он изображал человеческие фигуры в световоздушной среде, добивался слитности планов, еще используя средства тональной живописи, лишь предвосхищая интерес мастеров более молодого поколения к возможностям передачи пленэра.

Прогулка на заходе солнца, 1837-1840

Фридрих впервые увидел горы, будучи совсем молодым, в 1810 г. С тех пор они стали частым мотивом его пейзажей, символом высот познания и духовной жизни. Несколько сосен на скалистых вершинах напоминают нам о вечной жизни.

Но на пути к ней нужно преодолеть ущелье, клубящееся туманом, - бездну греха, в которую человек рискует упасть каждую минуту своего земного пути.

Из философов здесь можно вспомнить Канта. Кантовская «вещь в себе» тоже не раскрывается в явлении, но явление говорит о её наличии, ибо для того чтобы являться, нечто должно быть. Явление не замыкается на самого себя, не содержит своего бытия в себе, а отсылает к своему бытию, которое пребывает вне явления, и само по себе совершенно сокрыто от познания (фигасе....)

А как же тогда всё-таки быть с тёмным парусом, парусом возвращающегося с Крита Тезея, и притом тёмным явно не по ошибке Тезея, просто забывшем установить паруса белого цвета. Ведь он явно грозно доминирует на полотне Фридриха, да и в фигуре стоящего к нам спиной человека, кроме величия, начинает ощущаться и нечто зловещее. Всё так, описанная нами выше драматургия произведения никуда не исчезает. Фридрих намеренно стремится постоянно удерживать баланс видимого света и где-то очень близко находящейся тьмы. Но в свете присутствует надежда. А «внутри» самой надежды нет и не может быть никакой тьмы. Но почему бы Фридриху не выразиться более определённо, не стать «более христианским» художником, нежели он является, почему «Свет с востока» не светится у него ярче, указуя не просто на присутствие трансцендентного, но на КТО этого присутствия? Вопрос может быть обращён не только к рассматриваемому произведению Фридриха, он касается всего его творчества. Вопрос этот можно отвести сразу же, пользуясь известным: художник пишет только то, что он пишет, до тех пор, собственно, он и художник. Но такой ответ не более чем отговорка. На самом деле Фридрих, как и Бальдунг, живёт в христианском мире. Благовестие различимо в нём потому, что баланс света и тьмы при художественно фиксируемом равновесии всё же будет в пользу света, потому только, что э т о с в е т, пусть он даже будет светом свечи в беспросветной тьме ночного леса. Нарушить же равновесие художественными средствами нельзя, ибо это будет произвол, вмешательство в ощущаемый художником строй жизни. Да, Фридрих видит путь, истину и жизнь именно так. Человек живёт, воюет, путешествует и т.д., и это действительно его жизнь, фиксируемая, как мы говорили, феноменально-рассудочным способом. Но всё, что он делает, сопровождается наличием смыслов, не улавливаемых феноменально-рассудочно. Трансцендентное всегда рядом, гораздо ближе, чем даже может показаться. «Ты не один существуешь, и твоё существование ещё не есть то, что ты знаешь о себе сам, потому будь внимателен, ходи по земле аккуратно, не подступай слишком близко к крутым обрывам, знай, будущее открыто и всё может произойти так, как сам ты никогда не догадаешься, знай, что как бы ни была скромна и малозаметна твоя жизнь, она всегда сопряжена с высшими и последними смыслами, проникнуть в которые ты не можешь (хотя, казалось бы, именно для такого проникновения и была переведена на немецкий язык Библия)» — вот такую «мораль», кажется, можно извлечь из живописи Фридриха, чтобы подвести итог сказанному. Но остаётся вопрос: что же в ней собственно христианского, или каков её христианский остаток? Вероятно, то самое внимание к сущему, заставляющее увидеть в нём нечто превышающее самоё сущее как таковое, превышающее всякий практический и даже теоретический интерес к нему, ибо теоретическое тоже ждёт упора, последней определённости. Это область страха Божия и область надежды.

И берегите себя.....

А как же тогда всё-таки быть с тёмным парусом, парусом возвращающегося с Крита Тезея, и притом тёмным явно не по ошибке Тезея, просто забывшем установить паруса белого цвета. Ведь он явно грозно доминирует на полотне Фридриха, да и в фигуре стоящего к нам спиной человека, кроме величия, начинает ощущаться и нечто зловещее. Всё так, описанная нами выше драматургия произведения никуда не исчезает. Фридрих намеренно стремится постоянно удерживать баланс видимого света и где-то очень близко находящейся тьмы. Но в свете присутствует надежда. А «внутри» самой надежды нет и не может быть никакой тьмы. Но почему бы Фридриху не выразиться более определённо, не стать «более христианским» художником, нежели он является, почему «Свет с востока» не светится у него ярче, указуя не просто на присутствие трансцендентного, но на КТО этого присутствия? Вопрос может быть обращён не только к рассматриваемому произведению Фридриха, он касается всего его творчества. Вопрос этот можно отвести сразу же, пользуясь известным: художник пишет только то, что он пишет, до тех пор, собственно, он и художник. Но такой ответ не более чем отговорка. На самом деле Фридрих, как и Бальдунг, живёт в христианском мире. Благовестие различимо в нём потому, что баланс света и тьмы при художественно фиксируемом равновесии всё же будет в пользу света, потому только, что э т о с в е т, пусть он даже будет светом свечи в беспросветной тьме ночного леса. Нарушить же равновесие художественными средствами нельзя, ибо это будет произвол, вмешательство в ощущаемый художником строй жизни. Да, Фридрих видит путь, истину и жизнь именно так. Человек живёт, воюет, путешествует и т.д., и это действительно его жизнь, фиксируемая, как мы говорили, феноменально-рассудочным способом. Но всё, что он делает, сопровождается наличием смыслов, не улавливаемых феноменально-рассудочно. Трансцендентное всегда рядом, гораздо ближе, чем даже может показаться. «Ты не один существуешь, и твоё существование ещё не есть то, что ты знаешь о себе сам, потому будь внимателен, ходи по земле аккуратно, не подступай слишком близко к крутым обрывам, знай, будущее открыто и всё может произойти так, как сам ты никогда не догадаешься, знай, что как бы ни была скромна и малозаметна твоя жизнь, она всегда сопряжена с высшими и последними смыслами, проникнуть в которые ты не можешь (хотя, казалось бы, именно для такого проникновения и была переведена на немецкий язык Библия)» — вот такую «мораль», кажется, можно извлечь из живописи Фридриха, чтобы подвести итог сказанному. Но остаётся вопрос: что же в ней собственно христианского, или каков её христианский остаток? Вероятно, то самое внимание к сущему, заставляющее увидеть в нём нечто превышающее самоё сущее как таковое, превышающее всякий практический и даже теоретический интерес к нему, ибо теоретическое тоже ждёт упора, последней определённости. Это область страха Божия и область надежды.

И берегите себя.....

Ссылки по теме:

- Шедевры, которые создают настоящие мастера фотошопа

- Художник превращает шахматные фигуры в крутых персонажей, и они за один ход поставят мат кому угодно

- Художник-портретист обнажает грусть великих

- На лицо ужасное, доброе внутри: автор Ждуна представила новую скульптуру

- Причудливые миксы знаменитых произведений искусства с культурой нашего времени

реклама

У меня стойкая ассоциация с фильмом 'сказка странствий '

Спасибо.

дочитал хоть ????

это просто абзац...