1535759

25

Широко известно, в каких антисанитарных условиях жили люди Средневековья. Но мало кто представляет себе, какие гигиенические проблемы скрывались также за вычурными платьями эпохи рококо и романтичной внешностью героинь начала XIX века...

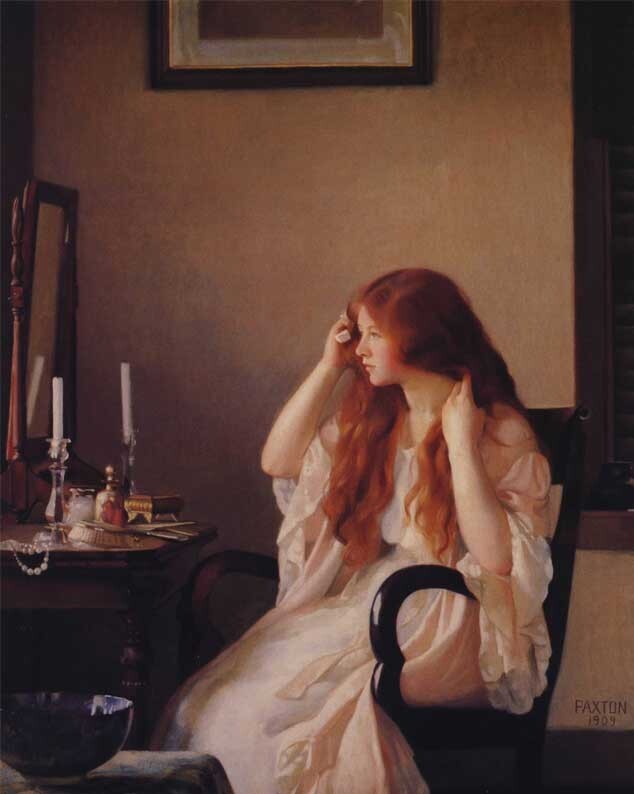

Подобные воздушные красавицы и понятия не имели о множестве благ цивилизации, привычных нам. Трудно даже представить, какие сложности были у них в повседневной жизни по части гигиены и связанного с ней здоровья... Каких-то 150-200 лет назад справиться с запахом пота было очень непросто, а регулярное омывание интимных мест считалось причиной бесплодия!

×

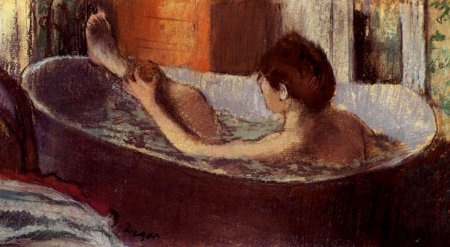

Вот так понежиться в горячей водичке? Женщинам прошлых веков это удовольствие и не снилось... Да, кстати, многие из них ни за что и сами бы не согласились лезть в ванну!

Мылись европейцы кране неохотно: верили, что с водой в поры проникнет инфекция, организм ослабнет и подхватит чахотку...

Считалось, что от частого мытья - одни неприятности, да еще и возможный вред здоровью...

Вот и приходилось докторам буквально уговаривать своих пациентов. Например Фридрих Бильц в конце XIX в увещевает немцев в своей книге «Новое естественное лечение»: «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна. После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть».

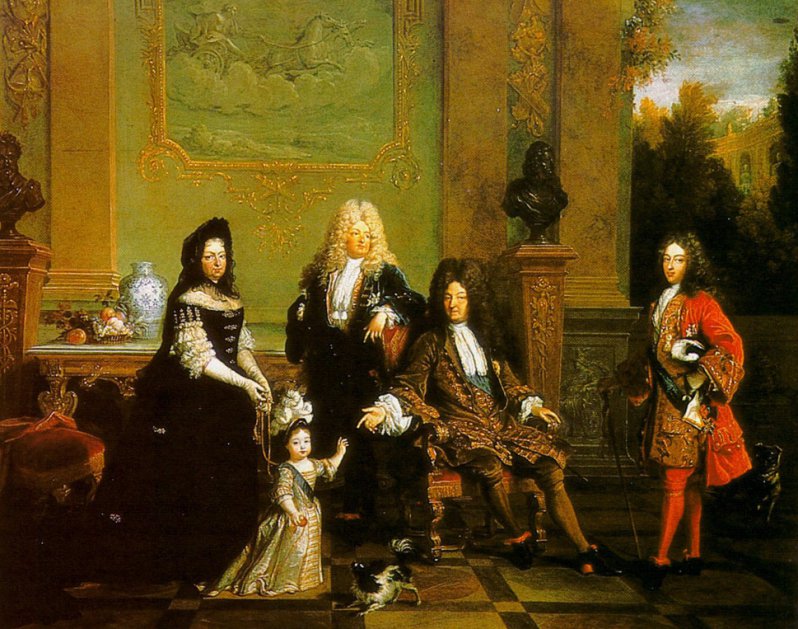

Немного раньше даже монархи мылись все по паре раз за всю жизнь: так в XV в. Изабелла сознавалась, что была вымыта только дважды: при рождении и перед свадьбой. Людовика ХIV заставили искупаться врачи, но мытье его ужаснуло и он зарекся этим заниматься...

До ХVIII века ополаскивали только руки и область рта. Регулярно мыть всё лицо не советовали доктора - считали, что это грозит воспалениями или потерей зрения.

До ХVIII века ополаскивали только руки и область рта. Регулярно мыть всё лицо не советовали доктора - считали, что это грозит воспалениями или потерей зрения.

Но и к XIX веку ванны принимали в основном по причине болезни - если их прописывал врач. Горячие или холодные, с добавлением солей, по минутам... А так обходились умыванием рук и лица, ну еще порой обтиранием влажным полотенцем.

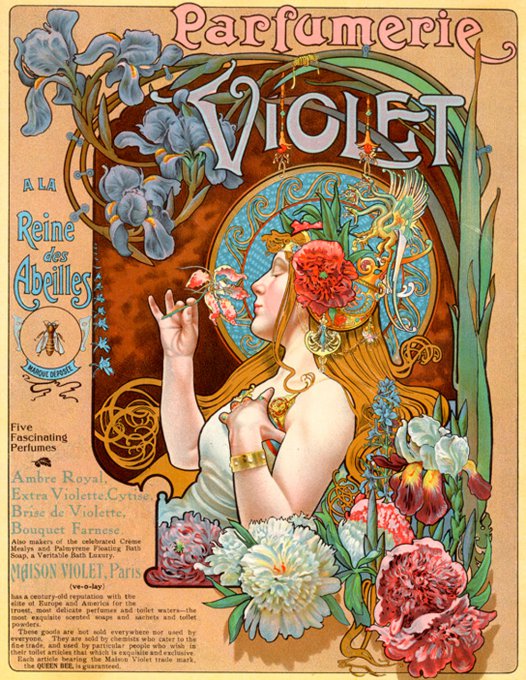

Зато пользовались популярностью душистые настои трав, розовая вода, подушечки с сушеными ароматными травами в одежде...

Духи, кстати, во времена Людовика XIV даже были предписаны королевским указом! Без них являться ко двору не позволялось - надо было чем-то заглушать "ароматы" немытых аристократов...

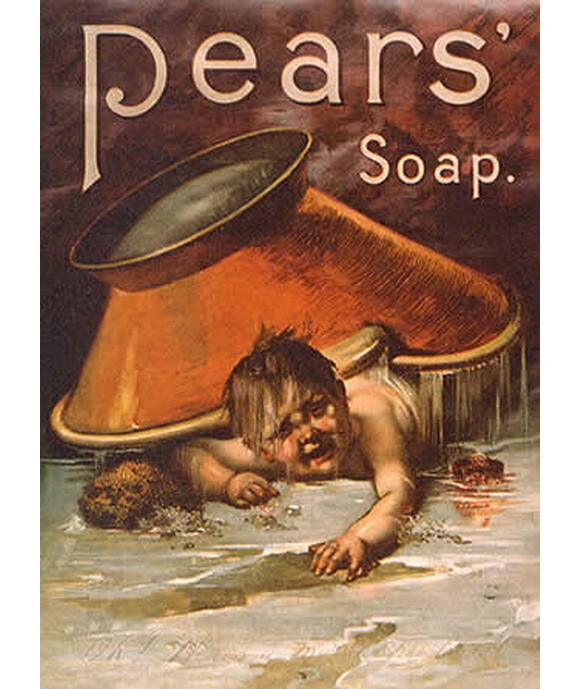

И только к середине девятнадцатого столетия, когда окончательно установили роль бактерий и грязи в развитии заболеваний, регулярное омовение стало принимать массовый характер.

Тем не менее женщинам до начала ХХ в. рекомендовали не увлекаться мытьем интимных участков - это якобы делает их бесплодными.

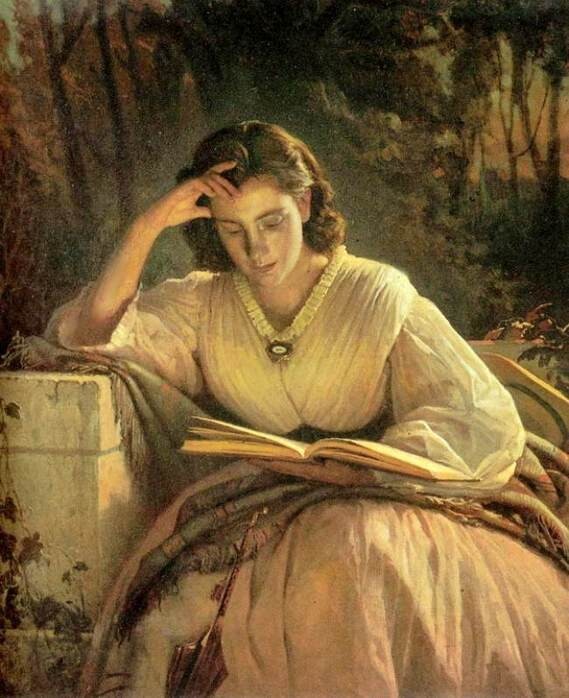

Хуже мытья могли оказаться только книги! Доктора утверждали, что особо опасно чтение, - как и прочая, не дай бог, умственная деятельность - для дам в критические дни, когда моральное перенапряжение опасно для здоровья...

Кстати, те же духи перебивали, конечно, неприятный запах тела, затянутого в корсеты и тесные наряды из многослойных тканей, но не устраняли его окончательно.

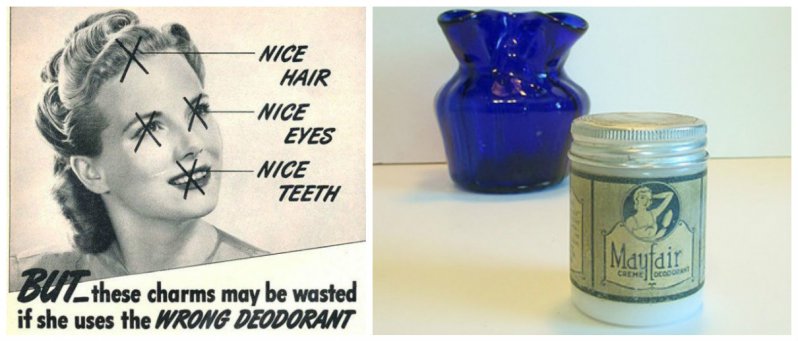

Только к 1888 г. наконец придумали способ бороться именно с запахом пота и выпустили первый дезодорант. Впрочем, он показался бы нам малоэффективным... До антиперспиранта, который сокращал бы выделение пота, додумались только к 1903 году.

Вошедшие в XVIII веке в моду грандиозные прически были очень трудоемки: волосы в них укладывали профессиональные парикмахеры по нескольку часов. Чтобы вдоволь пощеголять с такой красотой наподобие вавилонской башни или корабля на голове, красавицы и спали-то на специальных подставках для прически. Естественно, такое художественное произведение не разбирали неделями и месяцами.

Ну и неудивительно, что эти творения становились рассадником кусачей живности, если вообще не превращались в мышиное гнездо ))) Вот в Средние века испанки натирали волосы против вшей чесноком. А дочь одного из французских королей даже погибла от собственной вшивости.

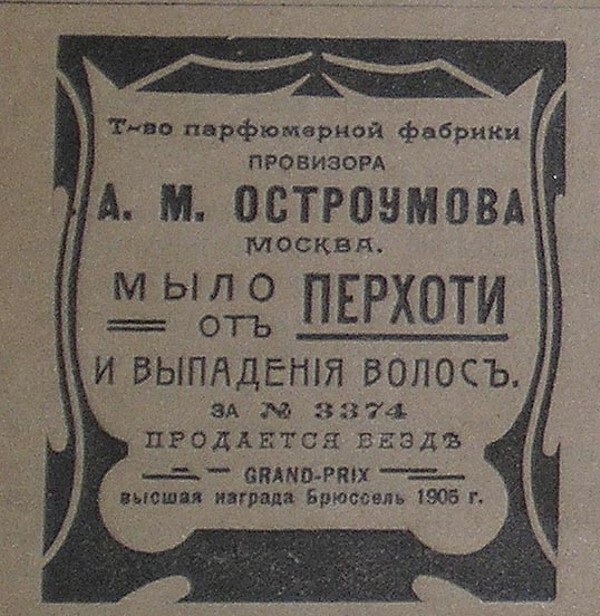

Ну, для того, чтобы почесать голову, у знатной дамы были специальные палочки... А если уж дело доходило до мытья - обходились мылом. Иногда - специальным для волос... Как будто бы что-то могло еще тут помочь!

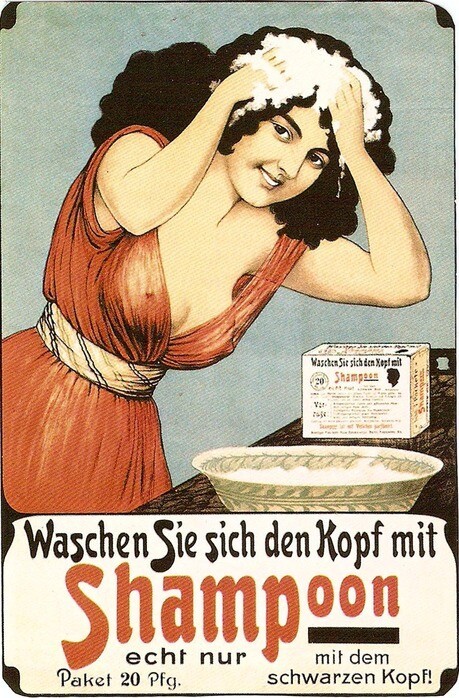

Использовали также разные домашние средства: золу, горчицу и так далее. Шампунь, который позволял как следует промыть волосы и сделать их упругими и блестящими, придумали только к концу XIX в.

Шелковые нижние рубашки, кстати, появились именно потому, что за их скользкую ткань не могли уцепиться вши и блохи. Такое белье помогало состоятельным дамам оберегать себя от кровососов.

Вплоть до 1920-х годов женщины, особенно знатные, появлялись на людях только в закрытой одежде. Поэтому волосы на теле они не трогали.

Вот мыла для поддержания дамской красоты в XIX веке выпускали достаточно, причем разных сортов...

Естественно, никаких готовых одноразовых гигиенических средств для критических дней в продаже не было. Женщинам приходилось пользоваться кусками ткани или специального войлока. Небогатым приходилось эти импровизированные прокладки стирать и сушить.

Привычной нам туалетной бумаги в Европе тоже не было... Это в Китае ее начали выпускать еще в VI веке! А уже в 1391 году для императора и его двора, согласно хроникам, было специально изготовлено около 750 000 листов этого средства гигиены. Европейцев же впервые удивил знакомством с ней в 1857 году предприниматель из Германии. А похожую на современную - мягкую и в рулонах начали производить только в1890 году в США. До этих пор в качестве туалетной бумаги использовали подручные средства, в основном газеты...

Да уж, действительно, оставаться красавицей в те времена было совсем не просто!

Источник:

отцу Ярославу Мудрому

«Здравствуй, разлюбезный мой тятенька! Пишет тебе, князю всея Руси, верная дочь твоя Анечка, Анна Ярославна Рюрикович, а ныне французская королева. И куды ж ты меня, грешную, заслал? В дырищу вонючую, во Францию, в Париж-городок, будь он неладен!

Ты говорил: французы — умный народ, а они даже печки не знают. Как начнется зима, так давай камин топить. От него копоть на весь дворец, дым на весь зал, а тепла нет ни капельки. Только русскими бобрами да соболями здесь и спасаюсь. Вызвала однажды ихних каменщиков, стала объяснять, что такое печка. Чертила, чертила им чертежи — неймут науку, и все тут. «Мадам, — говорят, — это невозможно». Я отвечаю: «Не поленитесь, поезжайте на Русь, у нас в каждой деревянной избе печка есть, не то что в каменных палатах». А они мне: «Мадам, мы не верим. Чтобы в доме была каморка с огнем, и пожара не было? О, нон-нон!» Я им поклялась. Они говорят: «Вы, рюссы, — варвары, скифы, азиаты, это у вас колдовство такое. Смотрите, мадам, никому, кроме нас, не говорите, а то нас с вами на костре сожгут!»

А едят они, тятенька, знаешь что? Ты не поверишь — лягушек! У нас даже простой народ такое в рот взять постыдится, а у них герцоги с герцогинями едят, да при этом нахваливают. А еще едят котлеты. Возьмут кусок мяса, отлупят его молотком, зажарят и съедят.

У них ложки византийские еще в новость, а вилок венецейских они и не видывали. Я своему супругу королю Генриху однажды взяла да приготовила курник. Он прямо руки облизал. «Анкор! — кричит. — Еще!» Я ему приготовила еще. Он снова как закричит: «Анкор!» Я ему: «Желудок заболит!» Он: «Кес-кё-сэ? — Что это такое?» Я ему растолковала по Клавдию Галену. Он говорит: «Ты чернокнижница! Смотри, никому не скажи, а то папа римский нас на костре сжечь велит».

В другой раз я Генриху говорю: «Давай научу твоих шутов «Александрию» ставить». Он: «А что это такое?» Я говорю: «История войн Александра Македонского». — «А кто он такой?» Ну, я ему объяснила по Антисфену Младшему. Он мне: «О, нон-нон! Это невероятно! Один человек столько стран завоевать не может!» Тогда я ему книжку показала. Он поморщился брезгливо и говорит: «Я не священник, чтобы столько читать! У нас в Европе ни один король читать не умеет. Смотри, кому не покажи, а то мои герцоги с графами быстро тебя кинжалами заколют!» Вот такая жизнь тут, тятенька.

А еще приезжали к нам сарацины. Никто, кроме меня, сарацинской молвою не говорит, пришлось королеве переводчицей стать, ажно герцоги с графами зубами скрипели. Да этого-то я не боюсь, мои варяги всегда со мной. Иное страшно. Эти сарацины изобрели алькугль (араб. — спирт), он покрепче даже нашей браги и медовухи, не то что польской водки.

Вот за этим тебе, тятенька, и пишу, чтобы этого алькугля на Русь даже и одного бочонка не пришло. Ни Боженьки! А то погибель будет русскому человеку. За сим кланяюсь тебе прощавательно, будучи верная дочь твоя Анна Ярославна Рюрикович, а по мужу Anna Regina Francorum».

Вот некоторые из них

1. Камин. Не скажу были насколько они были распространены в 11 веке во Франции, но замечу, что хороший камин не дымит и даёт достаточно тепла.Особенно если учесть что в это время на Руси основной тип отопительного сооружения - печь-каменка без трубы. Которая коптит как раз очень сильно (примерно как печи в банях по - чёрному). Печные трубы распространяются не раньше XV века. Конструкция русской печи в современном понимании, оформляется только к XVII веку и долгое время такие печи стоят только в зажиточных домах.

2.Чертёж. Первые сведения об употреблении чертежей на Руси относятся к XVI в. (Хотя, возможно, употреблялись и раньше, но об этом сведений как раз нет).

3. "Папа римский нас на костре сжечь велит". "Охота на ведьм" была широко распространена в ХV-XVII вв. Для XI века дела о колдовстве - редкость.

4. Лягушки. Когда во Франции начали употреблять в пищу лягушек, достоверно неизвестно, но до Нового Времени они были пищей крестьян, так что при дворе короля в 11 веке их точно не ели.

5. Котлеты. Слово котлета (фр. côtelette) происходит от французского слова côtele — ребристый или côte — ребро. В первоначальном значении приготовленный кусок мяса на кости: бедренной или (преимущественно) рёберной и бедренной — у птицы. Слово как и блюдо пришло в Россию из европейской кухни и первоначально означало кусок мяса с рёберной костью. Только в конце XIX века появляются рубленые котлеты и постепенно современное значение вытесняет изначальное

6. Ложки. Что в Западной Европе, что на Руси они употреблялись, как минимум, с раннего средневековья (а вообще они упоминаются ещё в исторических документах периода Античности). Причём здесь Византия? Не понятно.

7. Вилки. В XI веке для Западной Европы они действительно были в диковинку (и привезены были как раз из Византии). Но в России вилка впервые появляется в начале XVII в. Марина Мнишек в своё время сильно шокировала московскую знать, начав есть вилкой на пиру.

8. Театр. Про постановку "Александрии" (и предполагаемое в связи с этим существование киевского драматического театра в 11 веке) тоже что-то фантастическое. Александр Македонский же был популярным историческим персонажем в Европе с раннего Средневековья. Хотя, насколько им интересовался конкретный Генрих нам не известно, как и то, насколько им интересовалась Анна.

9. Про Галена тоже сложно сказать, античные труды по медицине на латынь начали переводить примерно в это время, хотя французский король, вряд ли что понимал в медицине, как впрочем и русская княжна.

10. В 11 веке не было ещё никакой водки. Да и получаемый редкими алхимиками алкоголь для питья ещё не употреблялся.

11. Киевские князья никогда не подписывались "Рюрикович", и судя по всему, никогда себя так не именовали.

Вот как-то так. Уж не подумайте что я всерьёз взялся опровергать сей опус. Просто меня удивляет (и даже пугает) популярность таких творений среди современных - и, вроде бы, образованных - людей. Поэтому и не удержался.

Другая, приписываемая Анне, фраза гуляет в литературе и интернете гораздо дольше -

«В какую варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны».

Если сравнить с началом этого "Письма..."

"И куды ж ты меня, грешную, заслал? В дырищу вонючую, во Францию, в Париж-городок, будь он неладен!"

То наблюдается явная текстологическая зависимость.

Откуда взялась фраза «В какую варварскую страну ты меня послал..." ? В интернете есть ссылки, что его корни растут из популярной книжки Мориса Дрюона [Druon M. Paris de Cesar a Saint Louis Hachette. P., 1964].

Во всяком случае, Карпов (Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М.: Молодая гвардия, 2001.) ссылается на использование этой фразы Холодилиным (Холодилин А. Н. Автографы Анны Ярославны — королевы Франции // Русская речь. — 1985. — № 2. — С. 111), который ссылается на Дрюона. До-дрюоновская история этой фразы не прослеживается... "

(конец цитаты)

Когда, по улицам выводят детские садики детей на прогулку.У всех чистое свежее белье, чистые красовки , и все необходимое в рюкзачке.

Вот так сейчас евпорейцы своих детей готовят гигиене.